一乗谷朝倉氏遺跡 (12)

朝倉氏の城郭 (19)

朝倉館・中の御殿間から。

月見櫓曲輪Aから。

「城戸の内」の城砦

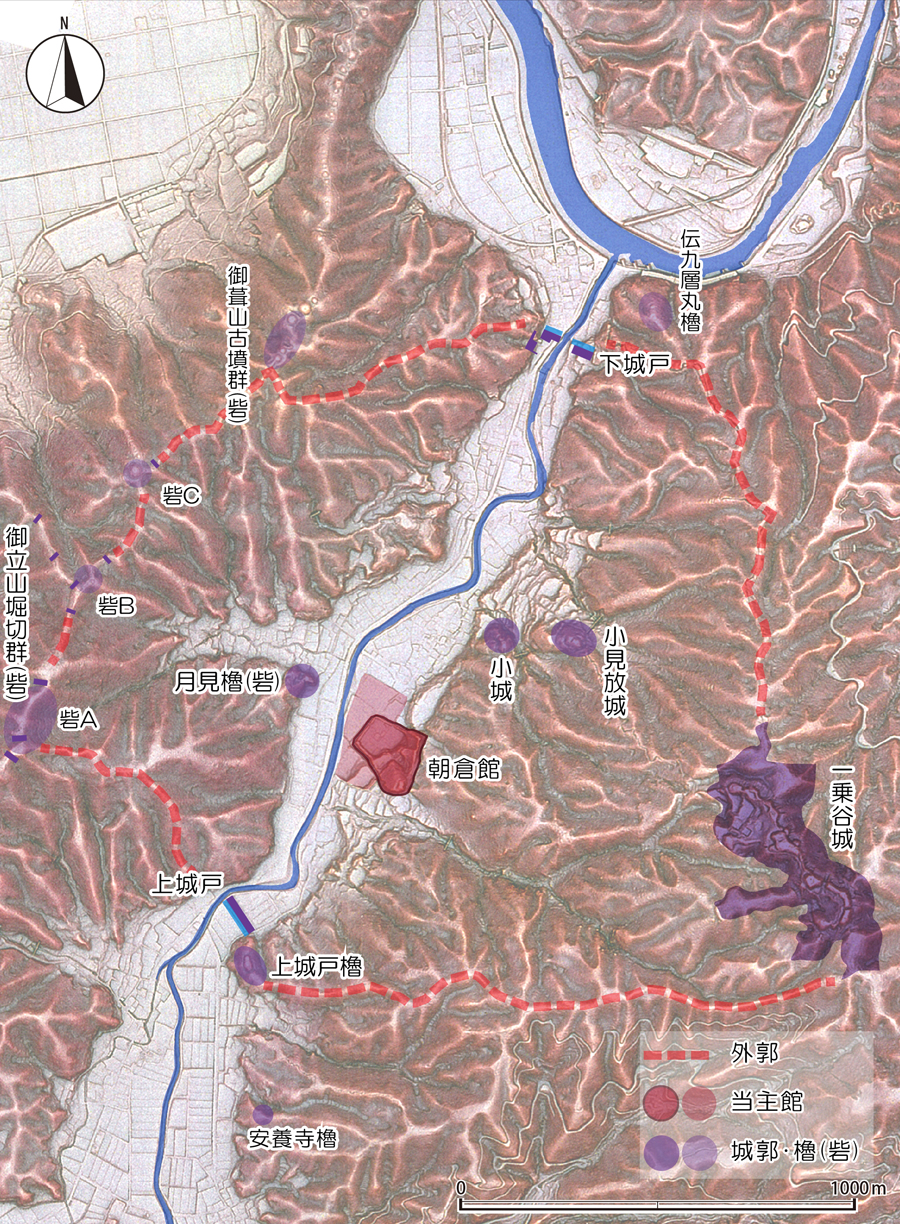

一乗谷は、谷幅が狭まる南北2か所を「上城戸(かみきど)」「下城戸(しもきど)」で遮断し、両城戸と一乗谷城など周囲山稜部の城砦群を防衛ラインとする外郭(惣構)を構築していました。

その内部は「城戸の内」と呼ばれ、朝倉氏当主本宅の「朝倉館」を中心とした城下町を形成していました。

背景の赤色立体図は(川越光洋・石川美咲 2020年)掲載図を使用させてもらいました。

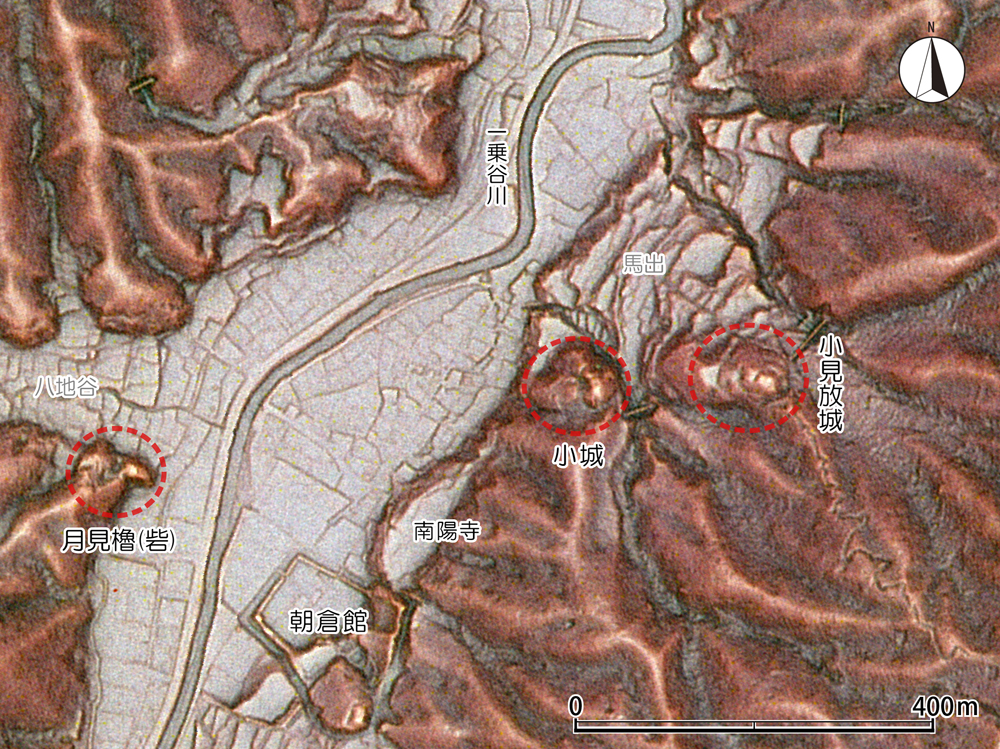

「城戸の内」内にも城砦があります。月見櫓(砦)、小城、小見放城(こみはなちじょう/こみはなれじょう/こみはなしじょう)です。

このうち、小見放城については、一乗谷城の登城道(推定大手道)の馬出ルート上にあることから、その監視と防御のために築かれたと考えられています(佐伯哲也 2020年・2021年など)。

月見櫓や小城については、一乗谷城下を監視するような立地に築かれています。ただしこれは、現状の遺跡景観から見た推論にすぎません。

(図1)は投稿済みの図ですが、一乗谷が、当主本宅である朝倉館を中心として外郭(惣構)を形成していたことを想定したものです。中心となる朝倉館は、4代(越前10代)宗淳孝景によって天文12年(1543年)に新造されたもので、孝景と5代(越前11代)義景の本宅です。

しかし、朝倉氏が一乗谷を本拠とした時期は、越前3代氏景(1339年~1405年)の時代までさかのぼる可能性があり、一乗谷朝倉氏遺跡は、約200年の歴史が遺跡遺構として累積しています。(図1)について言えば、月見櫓、小城、小見放城がそれぞれいつ築かれたのか、「城戸の内」成立以前の城砦なのか、「城戸の内」と同時期に機能していたか、もう少し、一乗谷朝倉氏遺跡の「変遷」の中でそれぞれを位置づけていく必要があります。

成立期から廃絶時まで、もう少し、時間の経過の中で一乗谷朝倉氏遺跡を知りたいと思うのですが、私の知る限りそうした疑問に答えてくれる論文、解説書、展示がありません。手掛かりが不足しているのかと思いますが、私個人としては、「変遷」を知ることこそが遺跡の醍醐味だと思っています。そのあたりは、次回以降。

月見櫓(櫓)

「月見櫓」の名称は、幕末に描かれた安波賀春日神社所蔵『一乗谷古絵図』にある「月見山」の註書きに由来するようです。『一乗谷古絵図』では小規模な城砦を「櫓」としていますが、「月見櫓」はおそらく近年の呼称でしょう。

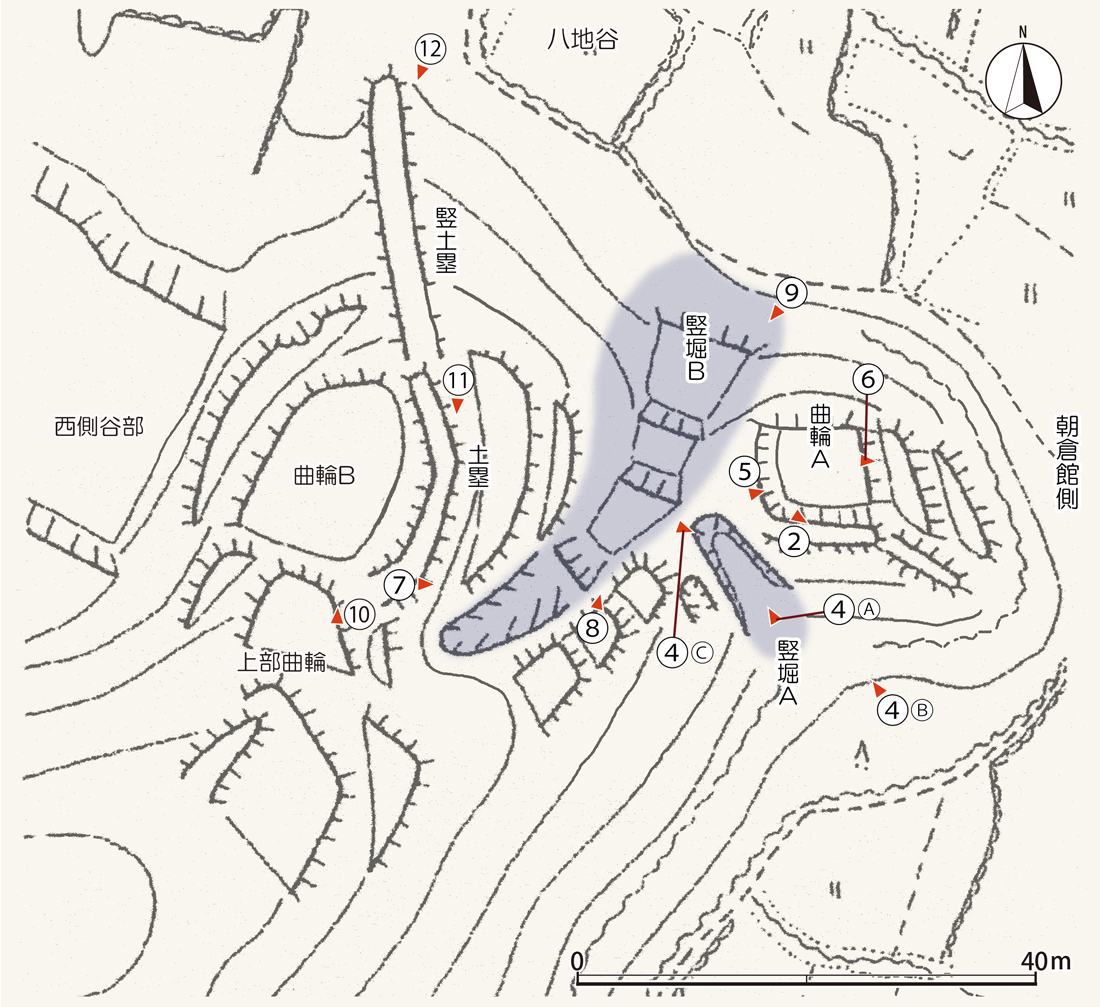

(南洋一郎2016年)掲載図を使用させてもらいました。

月見櫓は、朝倉館対岸の尾根先端部に立地しています。小規模な砦です。

藪城を覚悟して行ったのですが、朝倉館の展望所として福井県が整備していました。「月見やぐら展望所」というそうです。ただし、展望所からの視界はあまりよくありません(写真6)。

月見の宴の伝承もあるようですが、南西側が死角となっているので、特段すぐれた展望があるようには思えません。

手前、武家屋敷。

整備といっても過度ではなくこの程度。

曲輪A展望所から。

直下は武家屋敷で(写真3)、比高差は20m程度です。当時の登城道、虎口は不明。

主要な曲輪は東西2か所(A・B)で、曲輪Aの平坦部は10m程度だと思います。それ以外にも、段状になっている部分はありますが、いずれも普請は甘めです。

曲輪A・B間は、竪堀A・Bによって区画され、竪堀の間は土橋状の通路になっています。

このうち、竪堀Aに現在展望所昇降用の階段が設置されています(写真4)。見学用としてはかなり急ですが、これは遺構(竪堀)保護のためと現地パネルに書いてありました。

竪堀Bは自然の谷をもとに成形しているように見えます。最下部は自然の谷らしくない段状ですが(写真9)、これは、平地部側の造成によって台地縁を削ったことによると思います。その時期は不明。

曲輪B側から。

下から。

曲輪Bは東側に土塁が築かれています(写真10・11)。ただし、台地の縁よりやや内側(西側)に寄った中途半端な位置にあります。

この土塁は、谷底に向かって竪土塁となっています(写真12)。一乗谷では、御所・安養寺北辺などでも竪土塁が築かれています。

上部曲輪から。

下から。

月見櫓の尾根を登っていくと、御立山堀切群砦Aに至ります(図1)。途中にも堀切がありますが、これは確認していません。

月見櫓は、全体的に普請は甘めで、恒常的に管理されていたようには見えませんでした。城下からのアプローチルートや虎口もはっきりしません。非常時の備えなのか、あるいは「城戸の内」成立以前の城砦なのか。そのあたりは次回以降。

次回以降、馬出、小城、小見放城、一乗谷城と続きます。

参考文献は、「朝倉氏の城郭 投稿一覧」にまとめてあります。

朝倉氏と一乗谷の歴史と遺跡の変遷はこちらでまとめました(2025年11月10日追記)。

2017年9月、2023年11月現地、2025年8月8日投稿。