馬出・小城・小見放城

一乗谷朝倉氏遺跡 (13)

朝倉氏の城郭 (20)

一乗谷川川岸から。

馬出・小城・小見放城

「馬出」は、その名称から山上の一乗谷城の大手口と目されている場所です。

幕末以降に描かれた安波賀春日神社所蔵『一乗谷古絵図』に「馬出シ」の註書きがありますが、具体的にどの場所指しているのか、どこまでをその範囲とするかは明らかではありません。

ここでは、小見放城、小城を含む山腹のひな壇状造成地(屋敷群/曲輪群)全体を「馬出」としておきます。

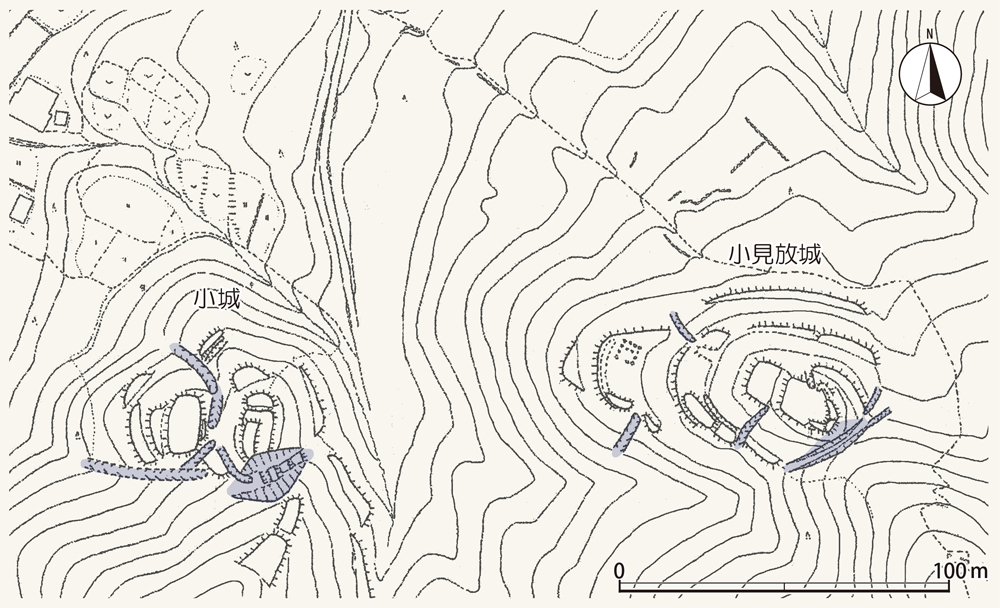

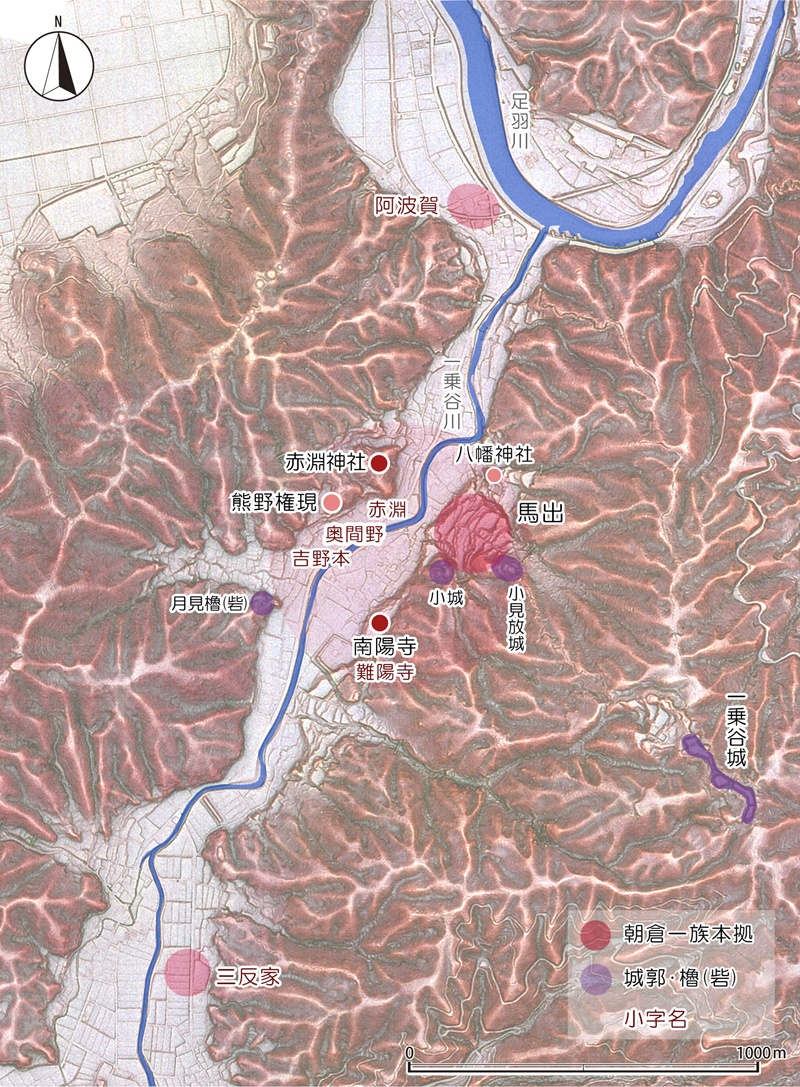

小見放城、小城を歩いたのは2023年11月で、この段階では赤色立体図(川越光洋・石川美咲 2020年)(図1)を入手していませんでした。この図の「馬出」は、図2とはまったく印象が違い、小見放城・小城を隅部に配置し、両サイドを谷で区画した「馬出城」とも言うべき独立した一つの城塞のようで、軽く衝撃を受けました。

小見放城・小城は、尾根の先端部を利用していますが、馬出地区全体の普請はかなり大規模です。馬出の削平地は、佐伯哲也氏によると、江戸時代以降に耕作地として使用されてた可能性もあるようですが、旧状を大きく改変している可能性は低そうです(佐伯 2020年)。

赤色立体図は(川越光洋・石川美咲 2020年)掲載図を使用させてもらいました。

(南洋一郎2016年)掲載図を使用させてもらいました。

(写真2~5、動画)は、馬出の屋敷群(曲輪群)です。残念ながらその後馬出を歩いていないので写真は部分なものしかありません。撮影場所もやや曖昧です。いずれにしても登山道の近くしか撮っていないので、いずれ再訪したいと思っています。

小城と一乗谷城・小見放城分岐手前。2017年撮影。

(B)(C)小城と一乗谷城・小見放城分岐付近。(A)分岐先。(A)2023年、(B)(C)2017年撮影。

小城と一乗谷城・小見放城分岐先。2023年撮影。

小城と一乗谷城・小見放城分岐先。2017年撮影。。

馬出は、「城戸の内」の直交する街路によって構成された計画的な町割りが及んでいない地域です。南洋一郎氏は、馬出のひな壇状削平地を「屋敷群」ではなく「曲輪群」としていますが(南 2016年)、その方が適当かもしれません。

小野正敏氏は、「城戸の内」の武家屋敷を「一定の身分」にある家臣に対して給付されたもの、馬出や八地谷、道福谷、蛇谷(じゃたに)などの山腹の屋敷群を「下級の直属家臣」の屋敷としていますが(小野 1997年)、成り立ちについてはふれていません。はたして「城戸の内」と「馬出」は同時期の整備なのでしょうか。

馬出地区の一角にある「小城」「小見放城(こみはなちじょう/こみはなれじょう/こみはなしじょう)」については、『一乗谷古絵図』に記載がなく、名称の由来は地元伝承という以外はっきりしません。南氏によると『福井県足羽郡誌』に「小見放櫓跡」名があるそうですが、これは昭和18年刊行です。さらにさかのぼる出典は確認できていないようです(南 2016年)。

おそらく「小城」は「古城」の当て字ではないかと考えています。

「小見放城」については、南洋一郎氏の考察があり、「小見(放)城」は「御実城」の当て字ではないかとのことです。「御実城」「実城」は、新潟県春日山城や富山県松倉城などで、城の中心部分の名称として使用されています。「放」については、さまざまな意味があり一概に断定はできませんが、私としては、「放棄する」=「古城」が適当ではないかと思っています。「小城」の「古城」と、「小見放城」の「御実古城」は共通する意味合いをもっていると思われます。

一方、朝倉館の地籍は「新御殿」です。『一乗谷古絵図』の註記から中の御殿西側の区画を「新御殿」と呼んでいますが、地籍図上は、朝倉館・中の御殿・新御殿周辺全体が「新御殿」です。

そうなると「御実古城」「古城」と「新御殿」は、当主本宅の築造の経緯と時期を示唆しているように思えるのですが。

なお、この地区の名称「馬出」は『一乗谷古絵図』にもとづくもので、地籍図上は「上殿」になります。

「上殿」は、朝倉宗滴の母(英林孝景継室)桂室永昌が「上殿」と称されています(松原信之 2004年)。他にも、4代(越前10代)宗淳孝景死後の永禄3年(1560年)に、「上殿」が連歌会を興行していて、これは、義景の母で宗淳孝景室の光徳院(広徳院/高徳院)ではないかと推定されています(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1990年)。松原信之氏によると、「上殿」は、朝倉氏当主の内室・母堂などに対する特別な尊称として用いられたようです(松原信之 2004年)。一時期、馬出に「上殿」の別宅があったのかもしれません。

(補遺)馬出の石垣

以前の投稿で、一乗谷の石垣を分類したことがあります。以下のA・B類です。

【A類】 板状の石(最も大きな面を表面にして)をほぼ垂直に並べた、土塁に向かって奥行きのない石垣です。裏込石の使用は部分的です。築石を横長方向に横積みしますが、出入り口、雁木の両脇や隅角、所々に縦長石を配置しています。

【B類】 小振りの円礫を使用している石垣です。石垣面は多少勾配をもっている場合があります。

B類は、朝倉館の裏側などにあり、見た目重視のA類に対して、B類を機能的・実用重視としました。ただ、蛇谷の石垣や馬出地区の石塁は(写真3~5)、城郭の石垣のルーツとなる「寺院の石垣」や観音寺城(滋賀県近江八幡市・東近江市)最初期の石塁を連想させるものです。B類の中に、一乗谷最古の石垣があるかもしれません。

朝倉館以前 一乗谷最初の本拠

一乗谷は、谷幅が狭まる南北2か所を「上城戸(かみきど)」「下城戸(しもきど)」で遮断し、両城戸と一乗谷城など周囲山稜部の城砦群を防衛ラインとする外郭(惣構)を構築していました。その内部は「城戸の内」と呼ばれ、朝倉氏当主本宅の「朝倉館」を中心とした城下町を形成していました。

外郭(惣構)の成立時期については別投稿でふれましたが、文明14年(1482年)閏7月の大火以降(一乗谷Ⅲ期)で、「上城戸」「下城戸」の築造以降順次整備されていったと思われます。

「朝倉館」については、越前10代(4代)宗淳孝景によって天文12年(1543年)に新造されたと考えられていますが(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1979年)、文明14年の大火を契機とする「城戸の内」の計画段階で、その中核施設である当主本宅は、「朝倉館」周辺に固定化されたのではないかと推定しています。

「城戸の内」成立以前の朝倉氏当主本宅は、候補地が足利将軍家邸が基本的に代替わりで新造していることから、これをまねていた可能性があり、図3のようにいくつかの候補地があります。このことは以前の投稿でまとめていますが、「馬出」地区もその一つです。

赤色立体図は(川越光洋・石川美咲 2020年)掲載図を使用させてもらいました。

赤色立体図は(川越光洋・石川美咲 2020年)掲載図を使用させてもらいました。

「一乗谷」の初見は、『朝倉家伝記』にある越前3代氏景(1339年~1405年)の熊野権現の勧請です。熊野那智大社には、応永2年(1395年)の朝倉氏の質入借金証文が残っているようで、このことは、氏景時代の熊野信仰を裏付けています。

熊野権現は現存しませんが、これに関係する可能性のある小字「奥間野(オクマノ/御熊野)」が、馬出の対岸、赤淵神社跡下、西光寺跡(サイゴージ)南西側付近に残っています(図4)。この地点は発掘調査が行われていて、武家屋敷を中心に町屋が確認されていますが、遺構保存のために最下層までの調査は行われていないようです(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2007年)。ただ、社殿跡があるとすれば山側ではないかと思われます。

また、『朝倉家伝記』によると、氏景の妻で越前4代貞景の母である天心清祐が、14世紀後半に南陽寺を建立しています。

このときの南陽寺が現在地であったかどうか『朝倉家伝記』には明記されていませんが、発掘調査の結果、遅くとも15世紀前半には現在の位置にあったことが確認されています(福井県教育庁埋蔵文化財調査センター 2016年)。南陽寺の字名は「難陽寺」です。

『朝倉家伝記』は永禄12 年(1562年)に成立した朝倉氏歴代当主の家譜などを記した文書で、5代朝倉義景の時期の同時代史料として極めて史料的価値は高いと評価されています。

熊野権現、南陽寺と馬出は近接する地域にありますが、この周辺には、それ以外にも、朝倉氏一乗谷の成立期にさかのぼる可能性のある朝倉氏と縁の深い社寺があります。

「奥間野(御熊野)」北東側隣接地の小字は「赤淵」で、その山側には赤淵神社跡があります。『一乗谷古絵図』にも「赤渕明神跡」の註記があります。

赤淵神社は、朝倉氏の祖となる日下部の氏神であり、兵庫県朝来市和田山町の式内社赤淵神社を本社とする赤淵大明神を勧請したもので、朝倉氏にとっては祖先を祀る縁の深い神社です。日下部氏の始祖は孝徳天皇の皇子とされる表米宮(ひょうまいのみや)とのことで、その表米宮が異国の鬼神退治の時に乗っていた船の危機を救った「あわび」を祀ったのが赤淵神社です。朝倉氏は、「当家代々尊崇之鮑蚫貝、其外朝日夕日之二ツ之御鏡」を代々の家宝としていました。

一乗谷での赤淵神社の成立時期は不明ですが、織豊時代の禅僧である春沢永恩が編さんした『春沢録』所収の天文20年(1551年)、越前初代朝倉広景二百年忌法要の香語(法要で導師が捧読する法語)に、広景は「赤淵明神の苗裔(子孫)を承る」と記されているとのことです。朝倉氏の赤淵大明神を崇敬わ確認できる史料です。

大永3年(1523年)11月には、越前10代(4代)宗淳孝景が、新たに建立した寺院の鎮守として赤淵大明神を勧請して寺院の鎮守としたとの記録もあります。

一乗谷で最も重要な社寺は、朝倉氏の崇拝する赤淵大明神であることは明らかです。山上の一乗谷城にも赤淵神社跡があり、江戸時代以降も、史跡整備前まで朝倉館内に赤淵明神を祭神とする朝倉神社の小社殿がありました。

馬出の対岸には、「赤淵(赤淵神社)」「奥間野(御熊野)」とさらに「吉野本」の小字が並んでいます。「吉野本」も吉野神社に関係すると思われます(図3)。

これらの起源は、おそらく熊野権現と同時期、朝倉氏が一乗谷に本拠を置いた14世紀後半にさかのぼる可能性が強いと思います。

馬出の一角にある八幡神社については、「八幡宮」の註書きが『一乗谷古絵図』にありますが、その由緒は確認できませんでした。ただ、現在、福井市内にある湊八幡神社(福井県福井市照手4丁目)は、文明3年(1471年)に越前7代英林孝景が足利将軍家の祖神宇佐八幡宮(宇佐神宮)の分霊を一乗谷へ勧請し、社殿を建立したことが始まりとしています。朝倉氏滅亡後の慶長6年(1601年)、越前初代藩主松平秀康が北ノ庄に遷座し社地を寄附したとのことです。馬出の八幡神社と湊八幡神社が同じかどうかは不明ですが、故地に分祀した可能性があるのではと思っていますが、どうでしょう。

なお、湊八幡神社由緒の「文明3年(1471年)」は、『朝倉始末記』の朝倉氏本拠一乗谷移転説にもとづくものと思われますが、この段階での本拠移転は現在俗説とされています(福井県 1994年など)。

八幡神社はともかくとして、一乗谷右岸の馬出から南陽寺、対岸の赤淵神社周辺を中心とする地域は、朝倉氏が一乗谷を本拠とした14世紀後半以降の初期段階に中心地域であった可能性があり、その中でも、小見放城、小城を含む「馬出」は、初期朝倉氏の当主本宅を中心とした家臣団の居住地ではないかと考えています。

室町時代後期の語録詩文集『流水集』にある「越ノ前州、一乗城ノ畔ニ在リ」は、越前6代家景(1402年~1451年)が一乗(谷)城の山麓に居館を構えていたと解されています。山麓居館は、山上の一乗谷城と直接ルートをつないでいる「馬出」のことと考えることもできます。

なお、「馬出」を当主本宅とした場合、朝倉館のような中世方形居館の系譜上にある平城とは異なる城郭(城館)となります。馬出前面一乗谷川沿いの「権殿」(図3)では、発掘調査が行われているものの、濠をともなうような大規模の武家屋敷は確認されていません(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2021年)。

「馬出」の年代について、同じような考え方は当然あると思っていたのですが、探せたのは、天野幸弘氏が「かなり古い神社もある。屋敷群の一番高いところには二千平方メートルほど斜面を削り、施設をつくっていたと推定されている。「小見放城」や、櫓跡などもある。城郭の変遷の研究成果などから、朝倉氏当主の館など中心部は、もともとこの辺りだったとの有力な見方もある」(天野 1993年)だけでした。同書は朝日新聞の連載記事をまとめたものです。天野氏自身は記者さんで、「有力な見方」と書いているようにご自身の説ではないと思います。ただ、引用がなかったのでそれ以上はたぐれませんでした。

一乗谷朝倉氏遺跡の変遷

最初にもどりますが、小野正敏氏は、馬出や八地谷、道福谷、蛇谷などの山腹の屋敷群を「下級の直属家臣」としています(小野 1997年)。そうした利用があった可能性はあるかもしれませんが、とくに馬出は、山腹広範囲に大規模な普請が行われているのにもかかわらず道路網がありません。一乗谷Ⅲ期の「城戸の内」の都市計画が及ばない、そもそも異なる経緯をもって成立した地域と考えられます。

越前10代(4代)宗淳孝景の晩年に朝倉館が造営され、おそらくそのころまでには上城戸・下城戸と外郭(惣構)も整備され、その段階には、小見放城、小城や月見櫓(砦)は築城当初の役割を終えたと思われます。馬出の屋敷群(曲輪群)も、道路網が接続していないことから、その利用は部分的であったと思われます。馬出地区下の一乗谷川右岸には、重臣の武家屋敷が並んでおり、馬出は非常時の駐屯地、兵站地といった予備地な場所だったのかもしれません。そう考えると小野説との接点がないわけではありません。

小野正敏氏は、経歴を見ると長年一乗谷朝倉氏遺跡の研究に従事し、国立歴史民俗博物館副館長を務めるなど、中世考古学の第一人者です。現在は福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館特別館長だそうです。著作の『戦国城下町の考古学 一乗谷からのメッセージ』(小野 1997年)は刊行後約30年を経過していますが、一乗谷朝倉氏遺跡研究の解説書としてはバイブル的な存在だと思います。ただ、「一乗谷のくらし」にフォーカスしていることで、同書は一乗谷朝倉氏200年の歴史が一場面に圧縮されてしまっているように感じられます。個人的な感想としては、経緯なり「歴史」が語られていません。これは、福井県立朝倉氏遺跡博物館の展示やガイドブックにもいえます。「歴史」の解説は文献史料に頼ったもので、遺跡からの復元は静止画のような「くらし」のみ。これは、特別史跡ということで、遺構の保護から下層の発掘調査が行われていない事情によるものでしょうか。そうなるとおのずと最上層の朝倉義景時代に絞られてしまうことはあるかもしれません。

ただ、発掘調査報告書についても、一番知りたい、遺構の年代についての所見が少ないように思います。例えば下城戸の巨石石垣や食違い虎口、外濠の年代など(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1999年)。発掘調査をしたからといって、すべてが分かるわけではないとしても、造営年代などは、当然問題意識をもって発掘調査に取り組んでいると思うのは第三者だからでしょうか。分からないなりに絞り込む作業が所見として当然記載されていると思っていました。

気になったのは、報告書の刊行が、発掘調査の20~30年後ということです。そうなると、おそらく整理担当者はその現場を写真や図面でしか知らない。。おのずと報告書は最低限度の事実記載のみになってしまいます。さすがに20~30年は、開発にともなう調査でもないのに無計画すぎるでしょう。

そういった状況の中で、「歴史」を語ろうとするこのブロクは荒唐無稽なのでしょうか。いやいや起承転結こそ歴史の醍醐味です。

ちなみに、馬出地区の発掘調査はまったく行われていないようです。

一乗谷の社寺については、おもに佐藤圭氏の論文を参考にさせてもらいました(佐藤圭 1999年、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1999年、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館(佐藤圭) 2000年)。

次回以降、小城、小見放城、一乗谷城と続きます。

参考文献は、「朝倉氏の城郭 投稿一覧」にまとめてあります。

朝倉氏と一乗谷の歴史と遺跡の変遷はこちらでまとめました(2025年11月10日追記)。

2017年9月、2023年11月現地、2025年8月20日投稿。