一乗谷朝倉氏遺跡 (14)

朝倉氏の城郭 (21)

馬出ルート(登山道)

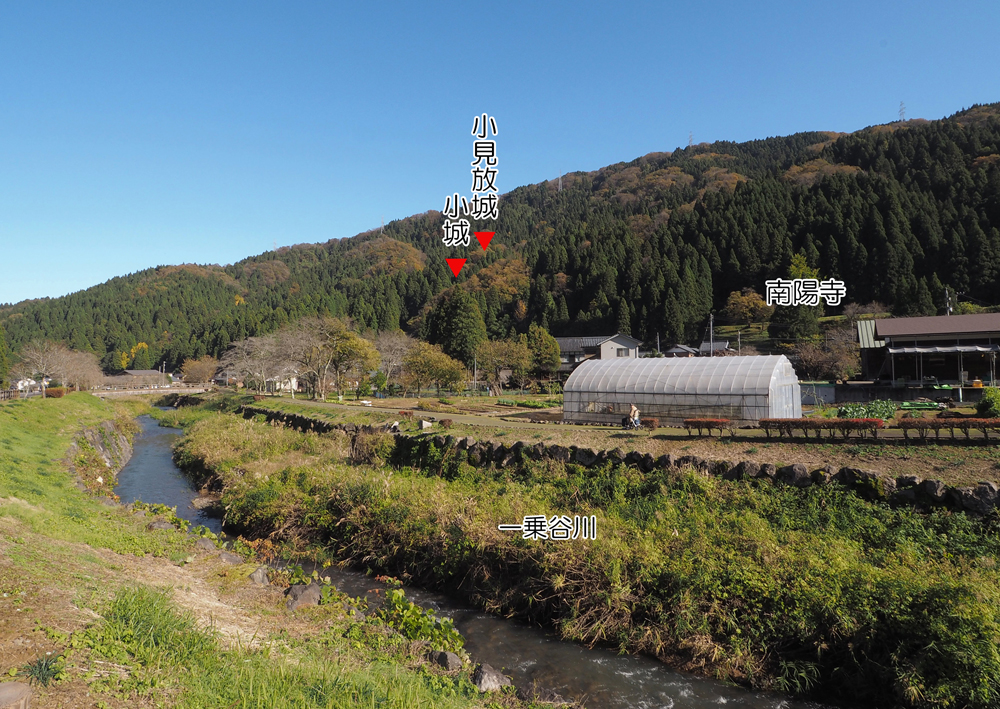

小城(こじょう)・小見放城(こみはなちじょう/こみはなれじょう/こみはなしじょう)は、一乗谷城の登山道の一つ、馬出ルート近くにあります。馬出ルートは、一乗谷城の大手道との伝承もあるようです。

登山口に駐車場はありませんが、一乗谷史跡公園センター(一乗谷レストラント併設)駐車場が利用できます。

背景の赤色立体図は(川越光洋・石川美咲 2020年)掲載図を使用させてもらいました。

【一乗谷史跡公園センター駐車場】

小城と一乗谷城・小見放城(馬出ルート)の登山口駐車場です。一乗谷レストラントが併設されています。史跡公園センターにパンフレットがあります。駐車無料。

史跡公園センター裏手の橋(上殿橋)を渡って左折。川沿いを100mほど歩いて右折すると、八幡神社の鳥居が見えてきます。鳥居右手が登山道入口です。

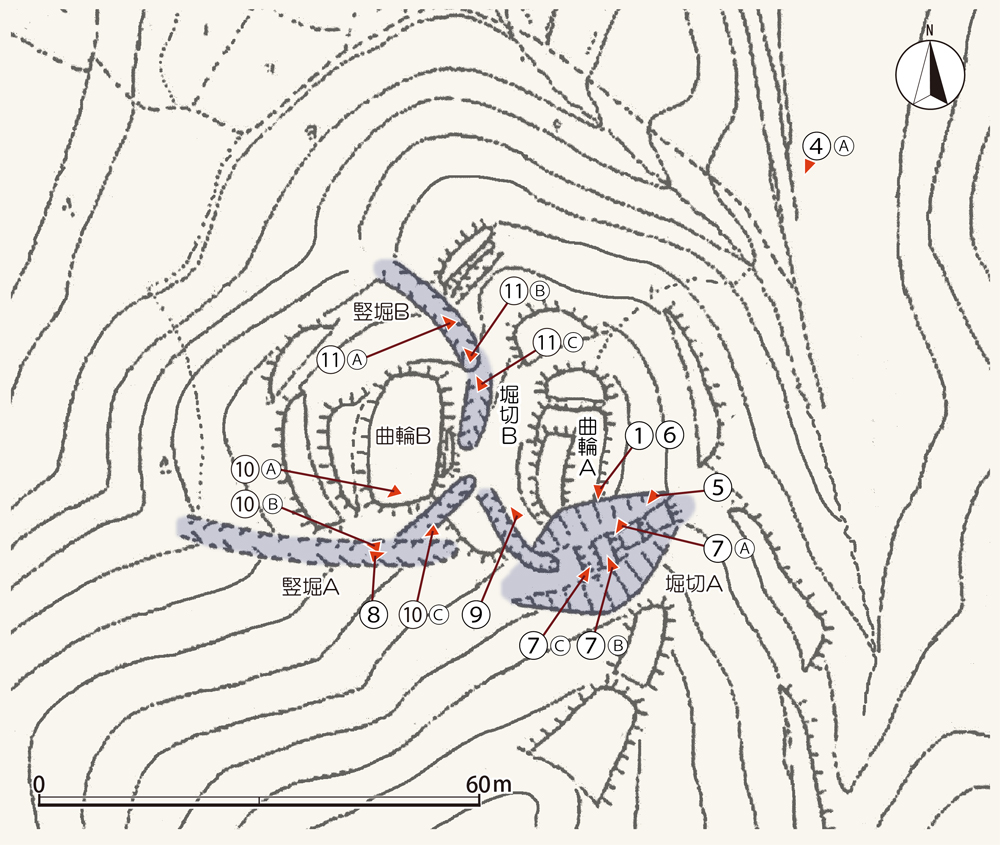

登山道を登っていくと、分岐地点があり、小見放城から一乗谷城は左折。小城はひな壇状の屋敷群(曲輪群)を左右に見ながら直進。正面が城跡です。小さな谷川を渡ると城域です(写真4(A))。登城口付近は以前に整備したことあるようですが(写真4(B)(C))、この先は想像以上に歩かれていない藪城でした。城内へは、堀切Aから進入します。

小城・小見放城・馬出

小城は、馬出屋敷群(曲輪群)の一角に築かれた城砦です。ここを歩いたのは2023年11月で、この段階では赤色立体図(川越光洋・石川美咲 2020年)(図1)を入手していませんでした。この図の小城と小見放城は、馬出の屋敷群(曲輪群)と一体的で、小見放城・小城を隅部に配置し、両サイドを谷で区画した「馬出城」とも言うべき独立した一つの城塞のように見えます。

小城周辺にも段状の屋敷群(曲輪群)が展開しています(写真3)。

谷川をはさんで小城。

山腹にある馬出の屋敷群(曲輪群)は、一乗谷Ⅲ期の計画的な町割りが及んでいない地域で、城戸の内とは異なる経緯、時期に普請されたと考えられます。

前回投稿したように、馬出の最初の築造時期は、朝倉氏が一乗谷に拠点を置いた14世紀後半にさかのぼる可能性があります。その段階で拠点整備が完了したわけではないと思いますが、小城・小見放城を含む「馬出」は一体的に見えます。

小城はおそらく「古城」の当て字であり、朝倉館築造には、そうした認識だったのではないかと思われます。

小城

小城については、南洋一郎氏(南 2016年)と佐伯哲也氏(佐伯 2020年a・2021年)の解説があり、参考にさせてもらっています。

小城は、一乗谷川流域平野部を直接臨む位置にあり、標高は約120m、比高差は約50mです。

北側には谷川が流れていて、馬出の屋敷群(曲輪群)と城域を画しています。

(南洋一郎2016年)掲載図を使用させてもらいました。

(図1)の赤色立体図では、北西側に三角形の平坦地があり(写真3右中央)、これも城域に含まれるように見えますが、そもそも小城が馬出屋敷群(曲輪群)一角にあるとの理解の方が良いかもしれません。この平坦部は、当時赤色立体図を見ていなかったので歩いていません。

曲輪はA・Bに分かれていますが、佐伯氏はBを曲輪とはしていません。実際普請は甘めです。曲輪Aについてもさほど広くはありません。曲輪西側は、土塁なのか段状に高くなっています。

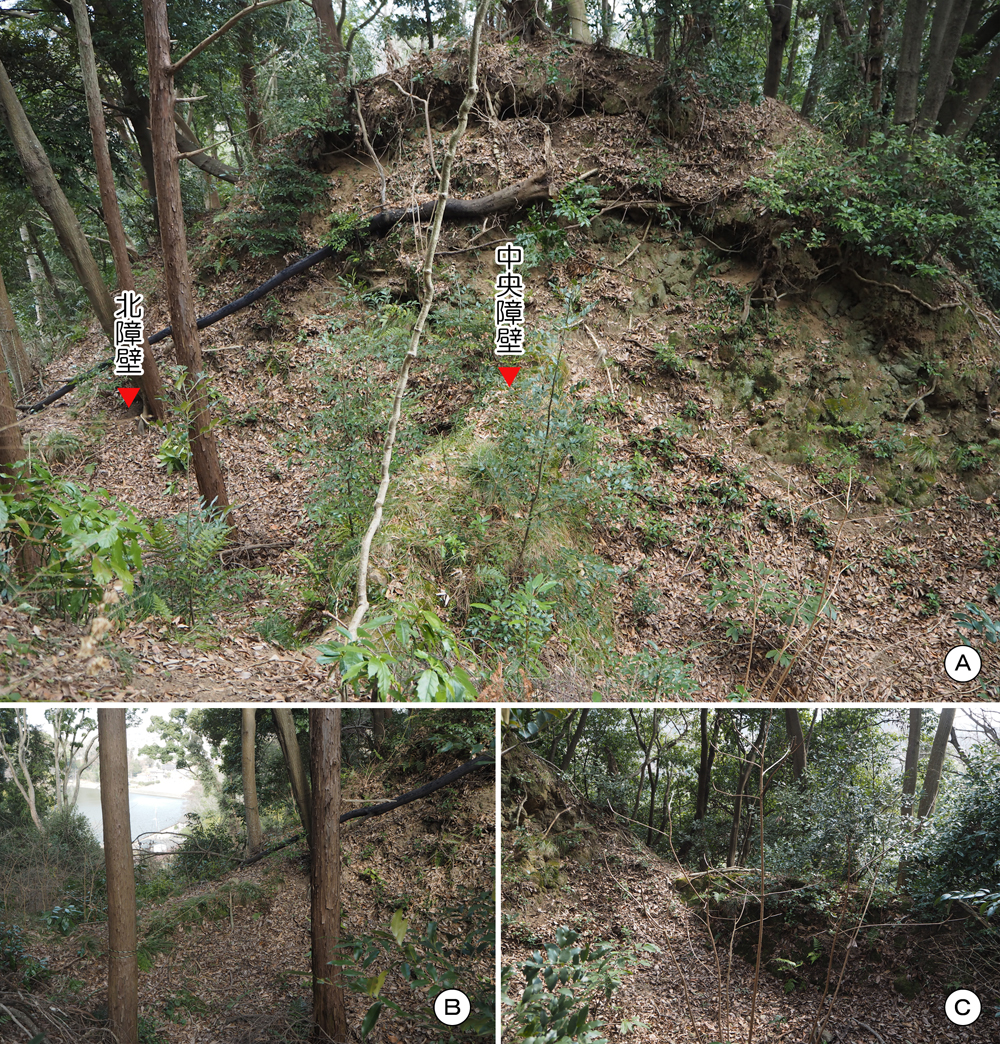

小城で特徴的なのは堀切Aです(写真1・5~7)。尾根を人為的に断ち切っています。長さ(横幅)はそれほどではありませんが、尾根上部側の深さは、一乗谷の堀切では最も深く見えました。深さが測定できないのが残念です。

尾根上部側から城内は狙い放題ですが、この城だけで守備が完結するような状態は想定していないのだと思います。

堀切Aの堀底中央には一乗谷の堀切で見かけることの多い土塁(障壁)があります。

佐伯氏によると(写真7(B))に石垣があるとのことでしたがはっきりとしたものは確認できませんでした。

竪堀Aから堀切B、竪堀Bは、曲輪Bを巻くように掘削されています。竪堀Bの掘り込みはしっかりしていますが、竪堀Aは自然の谷に多少手を入れた程度に見えました。

竪堀Aから。

竪堀Aから。

小城の年代 土橋(障壁)と畝状空堀

佐伯哲也氏は、曲輪A西側の堀切と竪堀を「横矢折れのある横堀」として復元し、横矢掛けから、現状遺構を16世紀後半としています。畝状空堀群(畝状竪堀)がないことも特徴として挙げていますが、(佐伯 2020年a)と(佐伯 2021年)では、畝状空堀群がないことに対する説明が微妙に違っています。(佐伯 2021年)によるならば、永禄から元亀年間に朝倉氏が若狭・近江で築いた土塁囲み+横堀(腰曲輪)の城砦との類似性を認めようとしているように思えます。ただし、そのあたりは明記されていません。

ただ、堀切B、竪堀A・Bを一連の横堀とするには疑問を感じます。横矢掛けについてもそうした意図をもった遺構には見えませんでした。縄張りとしては、それほど技巧的ではありません。

私が現状遺構について年代の根拠になりそうだと考えたのは堀切Aの障壁(土橋)です。堀底中央の障壁(土橋)は、一乗谷の一乗谷城、御立山堀切群(砦)、成願寺城(福井市)、戌山城(大野市)、村岡山城(勝山市)など、一乗谷周辺の堀切では一般的です。

このうち、小城と御立山堀切群をのぞくと畝状空堀が築かれています。一乗谷城西尾根堀切(写真12)などは、周囲の畝状空堀と連動し、敵兵の横移動を制限する障壁の一つになっています。

一口に土橋といっても、土塁虎口をともなう村岡山城のような土橋は明らかに通路です(写真13)。尾根筋の登山道が通る堀切には、後付けと思われるような土橋もけっこうあります。

しかし、小城の堀切Aの尾根上部側は、ハシゴを架けないと到底通路にはなりません。佐伯哲也氏は木橋の橋脚基礎としていますが、上部にはっきりした曲輪があるわけでもなく、そこまで「通路」に固執する必要があるとは思えません。

一般的に土橋と言われているものには、「通路」と「障壁」、および両者の機能を合わせもつ場合があったと思いますが、障壁については、畝状空堀群と関連性があると考えています。

一乗谷と直接の関係はないと思いますか、静岡県韮山市天が岳砦の堀切は、箱堀2基を並べた堀障子で、障壁が3条並んでいます(写真14、動画)。これは北条氏に特徴的な障子堀の一形態ですが、障子堀と畝状空堀群は、ともに敵兵の横移動を制限することに共通する特徴があります。

小城に畝状空堀群はありませんが、構築時期については、一乗谷城が千畳敷などの「居城区」を増築し、尾根上曲輪群周辺に畝状空堀群を築いた、天文年間(1532年~1555年)あたりを想定しておきます。

ただし、これは現状の遺構、改修時期についてで、小城の最初の築城期は、「馬出」の時期、朝倉氏が一乗谷に本拠を移した14世紀後半までさかのぼる可能性を考えています。小城や小見放城、月見櫓(砦)の本来の役割は、「城戸の内」成立以前にあったと思っています。

次回以降、小見放城、一乗谷城と続きます。

参考文献は、「朝倉氏の城郭 投稿一覧」にまとめてあります。

朝倉氏と一乗谷の歴史と遺跡の変遷はこちらでまとめました(2025年11月10日追記)。

2017年9月・2023年11月(一乗谷朝倉氏遺跡)、2018年2月(韮山城)現地、2025年8月22日投稿。