一乗谷朝倉氏遺跡 (15)

朝倉氏の城郭 (2)

右、曲輪A、中央、堀切。

馬出と小見放城

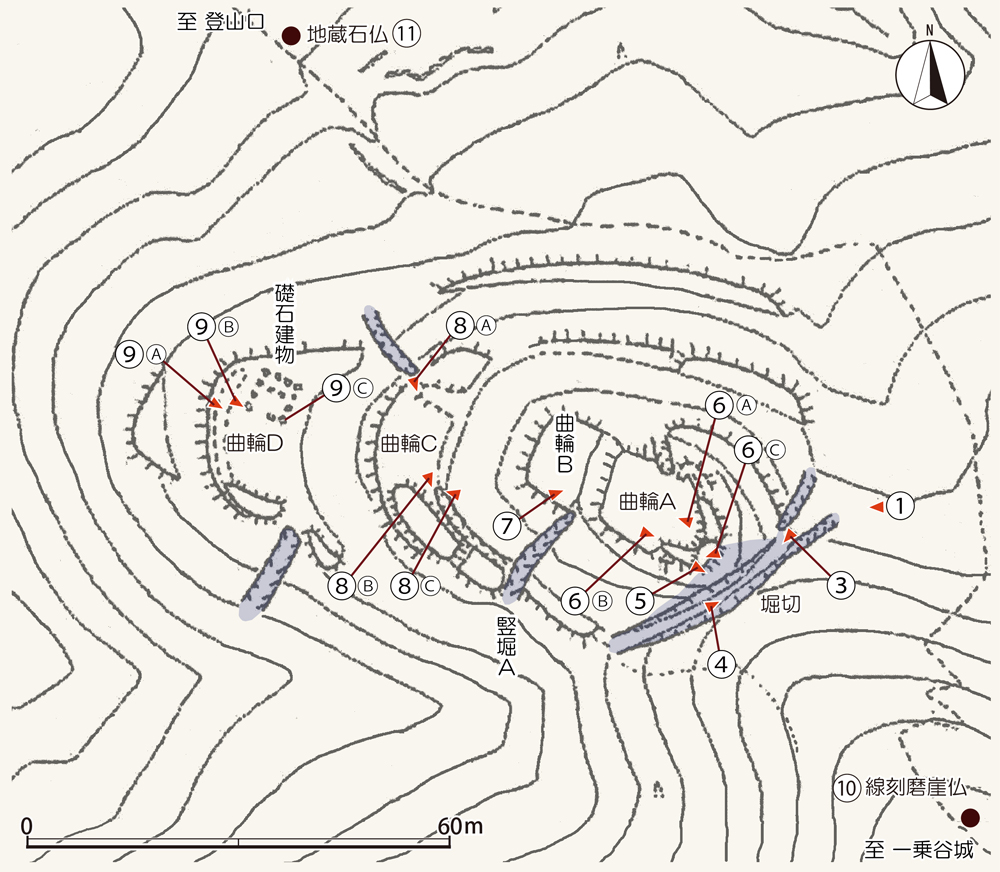

小見放城(こみはなちじょう/こみはなれじょう/こみはなしじょう)は、ひな壇状の屋敷群(曲輪群) 「馬出」地区の最上部に立地しています(図1)。

「馬出」については、前々回の投稿でまとめていますが、要約すると、一乗谷右岸の馬出から南陽寺、対岸の赤淵神社周辺を中心とする地域は、朝倉氏が一乗谷を本拠とした14世紀後半以降の初期段階に中心地域であった可能性が高く、その中でも、小見放城、小城を含む「馬出」は、朝倉氏の当主本宅を中心としたその当時の家臣団の屋敷地ではないかと考えています。現状遺構のすべてが14世紀後半当時のものとは考えていませんが、小見放城、小城を含む「馬出」は一体的です。

「小見放城」の名称については南洋一郎氏の考察があり、「小見(放)城」は「御実城」の当て字ではないかとのことです。「御実城」「実城」は、新潟県春日山城や富山県松倉城などで、城の中心部分の名称として使用されています(南 2016年)。「放」については、さまざまな意味があり一概に断定はできません。私としては、「放棄する」=「古城」が適当ではないかと思っています。

小見放城の「馬出」地区での立地は、まさに「御実城」でrす。

小見放城のルート

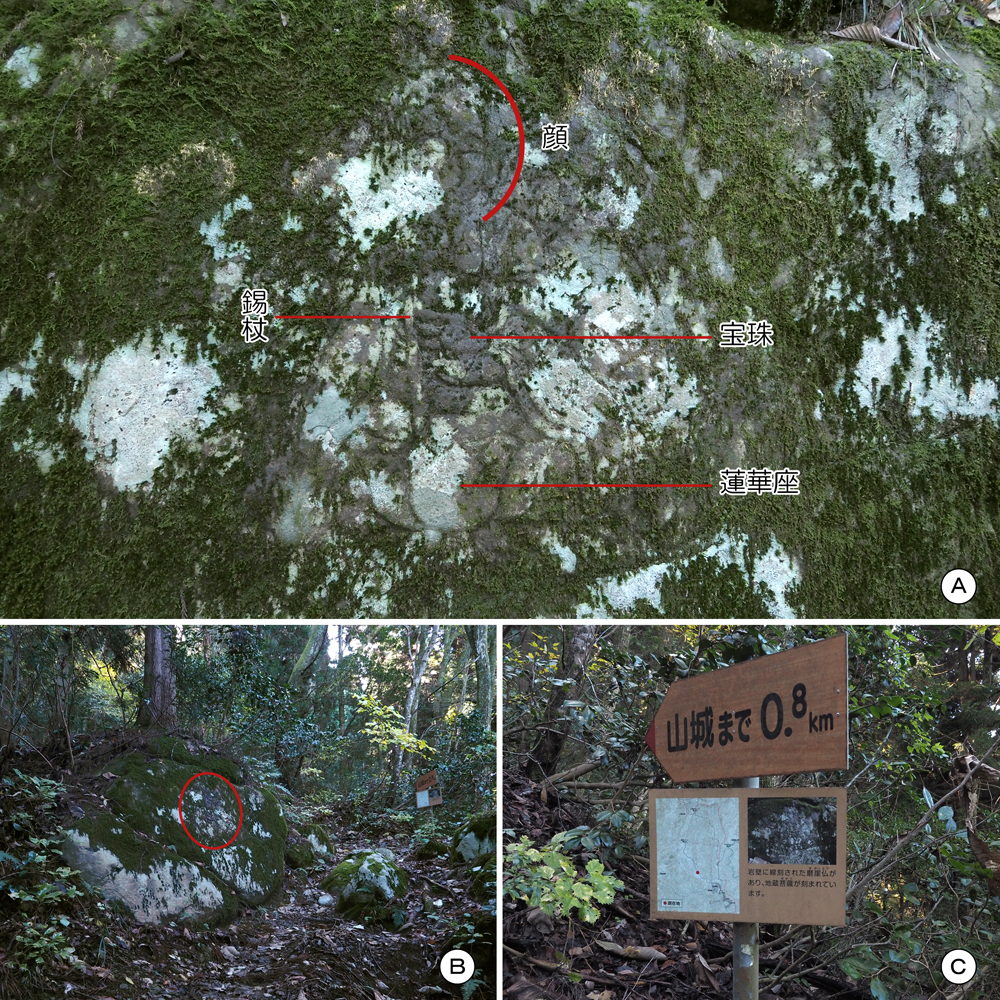

小見放城は、一乗谷城の大手道との伝承のある馬出ルート上にあります。小城との分岐から山側に折れます(写真2(A))。登城口に看板がありますが(写真2(C))、はっきりとした踏み跡があるわけではありません。堀切(写真1)を目指して進みます。

(A)小見放城・一乗谷城と小城方面分岐、(C)小見放城登城口付近。

小見放城

小見放城は、馬出に突出した尾根を切断し、その先端部を城域にしています。標高は約150m、登山口からの比高差は約80mで、一乗谷城へはさらに比高差250m以上を登らなければなりません。

小見放城の縄張りは単純です。山側を堀切で切断し、斜面下部に段曲輪(A~D)を普請しています。曲輪は平坦に仕上げていますが、平面的な形状は地形のままで、大きく拡張していません。曲輪間は、切岸(写真7・8)以外に自然地形の傾斜をかなり残しています。

(南洋一郎2016年)掲載図を使用させてもらいました。

堀切はけっこう巨大ですが、小城のような堀底の土橋(障壁)はありません。

多少造作を加えているは、曲輪Aの山側の土塁、曲輪C・D南側の土塁で、曲輪Cの土塁は、曲輪B下の腰曲輪に延び、横堀ないし塹壕状になっています。

図2では、何本かの竪堀が描かれていますが、藪もあってはっきりしませんでした。佐伯哲也氏の縄張り図(佐伯 2020年a)では、竪堀A以外描かれていません。

右、曲輪A。

左、曲輪A。

曲輪Aから。

(A)全景、(B)(C)土塁。

(A)全景、(B)(C)土塁。

礎石建物と石仏

曲輪Dに礎石建物があります。周囲が若干高くなっていることから基壇をともなうと考えられます。一乗谷城にも礎石建物はあるので、小見放城にともなう施設である可能性は当然ありますが、安波賀春日神社所蔵『一乗谷古絵図』には、馬出地区付近に「弁天宮跡」の註記があります(佐伯哲也 2020年a)。赤色立体図(図1)を見ると、登山道から礎石建物のある曲輪Dに向かって直線的な白い筋があり、これが参道であった可能性もありそうです。

(A)全景、(B)礎石建物基壇、(C)礎石。

なお、馬出ルートには、線刻磨崖仏(地蔵)(写真10)や石仏(地蔵)(写真11)があり、次回以降に紹介しますが、一乗谷城の不動清水や千畳敷にも石仏があります。千畳敷の石仏は割られてバラバラです。

線刻磨崖仏を除くと笏谷石製と思われ、おそらく朝倉時代のものと思います。ただし、現位置に置かれたのは江戸時代かもしれません。

馬出ルート途中。

馬出ルート途中。

小見放城の年代

小見放城は、曲輪こそ平坦に仕上げられていますが、面積的にはそれほどでもなく、斜面部の普請は部分的です。図2ほど縄張りは複雑ではないという印象です。

馬出地区全体の中では最高所にあり、ここが「御実城」と呼ばれていた可能性は高いと思います。ただ、当主本宅は小見放城の曲輪ではなく、馬出の屋敷群(曲輪群)の中にあったと考えています。

14~15世紀の山城について、はっきりとした印象があるわけではないですが、小見放城の単純な縄張りは、古い時期の特徴を残しているのではないかと思います。

ただ、曲輪C・Dの一方に築かれた土塁は、これは小城の曲輪Aと同じです。また、背後の堀切も小城のような障壁(土橋)はありませんが、かなり巨大です。

小城と小見放城は、おそらく一乗谷城と同時期(天文年間(1532年~1555年))に改修された可能性がありそうです。改修か所としては、堀切の掘り直しや曲輪の土塁あたりでしょうか。

小見放城は、一乗谷城に至る馬出ルート上にあり、馬出ルートは大手道との伝承があることから、小見放城は、「大手道を監視・掌握するために築かれた」(佐伯哲也 2020年a)と一般的には考えられています。

しかし、朝倉館が築かれると、当主本宅と一乗谷城を結ぶルートは、英林塚ルートの方が適当だと思います。朝倉館のころの馬出は、戦時の駐屯地や兵站地としての利用が想定され、小見放城、小城についても一乗谷城と同時期に改修された可能性があると考えていますが、小見放城や小城、月見櫓のそもそもの役割は、やはり「城戸の内」成立前にあったと思います。

ちなみに、佐伯哲也氏は、堀切東端に横矢折れをを認め、現状遺構を16世紀後半としています(佐伯 2021年)。

一乗谷城を含めた一乗谷の城砦を中心とした変遷については、改めてまとめてみたいと思っています。

次回からは、一乗谷城シリーズです。

参考文献は、「朝倉氏の城郭 投稿一覧」にまとめてあります。

朝倉氏と一乗谷の歴史と遺跡の変遷はこちらでまとめました(2025年11月10日追記)。

2017年9月・2023年11月(一乗谷朝倉氏遺跡)、2025年8月28日投稿。