一乗谷朝倉氏遺跡 (15)

朝倉氏の城郭 (23)

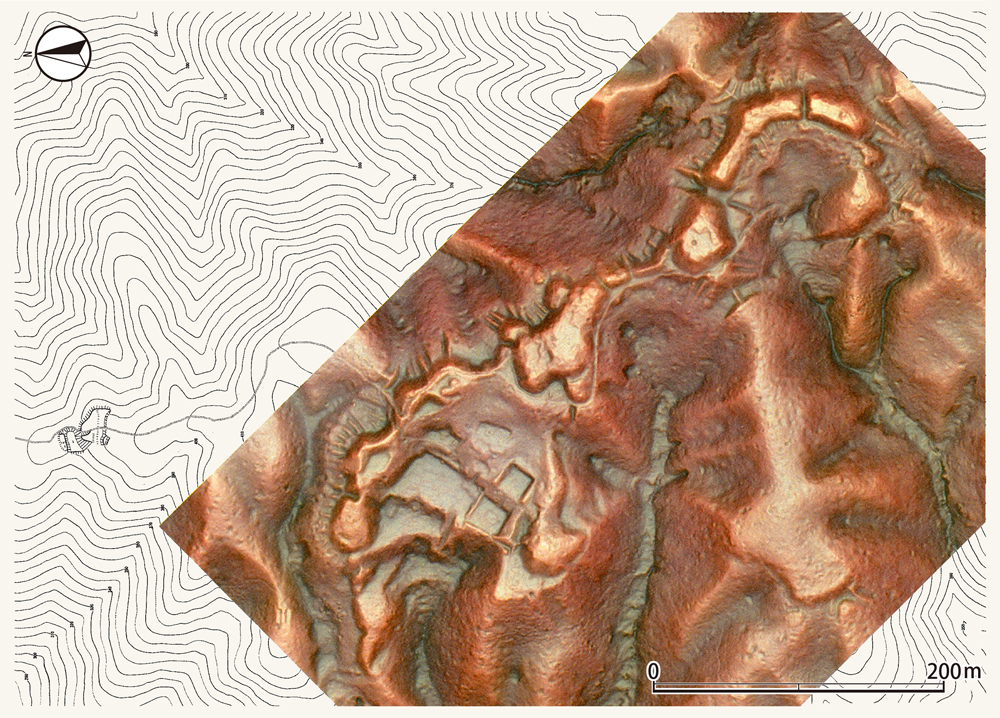

赤色立体図(川越光洋・石川美咲 2020年)、縄張り図(新谷和之作図、新谷 2021年)を合成しました。

一乗谷城の概要

一乗谷城は、標高471(473)mの一乗城山(いちじょうしろやま)山頂付近から西斜面に築かれた朝倉氏の本拠一乗谷の詰城です。一乗城山の三角点(435.8m)は、頂上(三の丸南端)からやや下がった西尾根にあります。

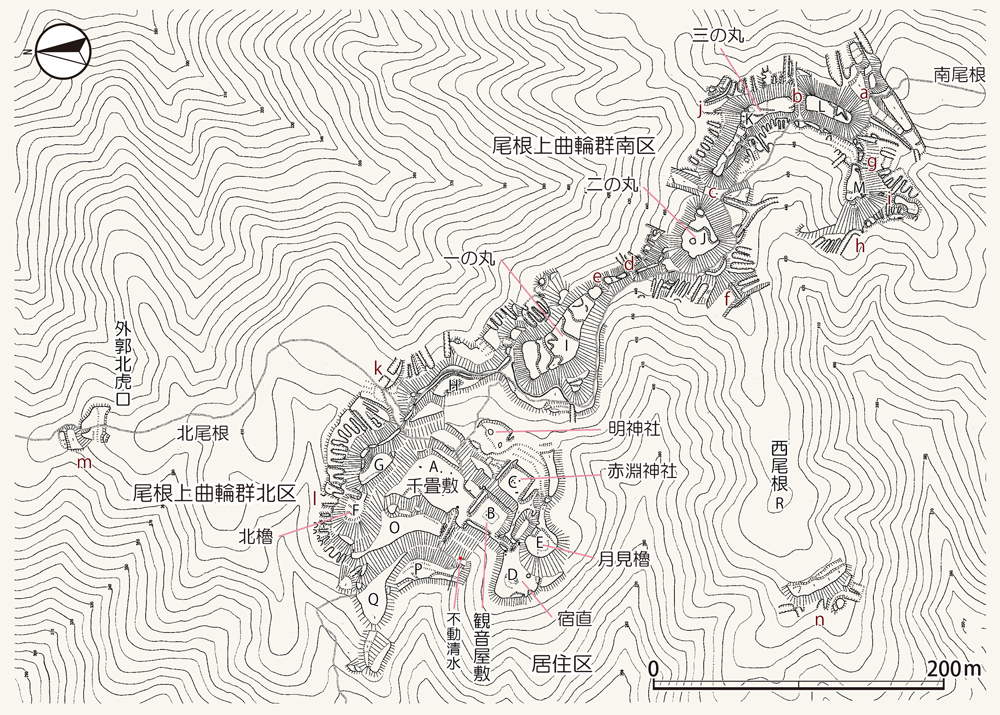

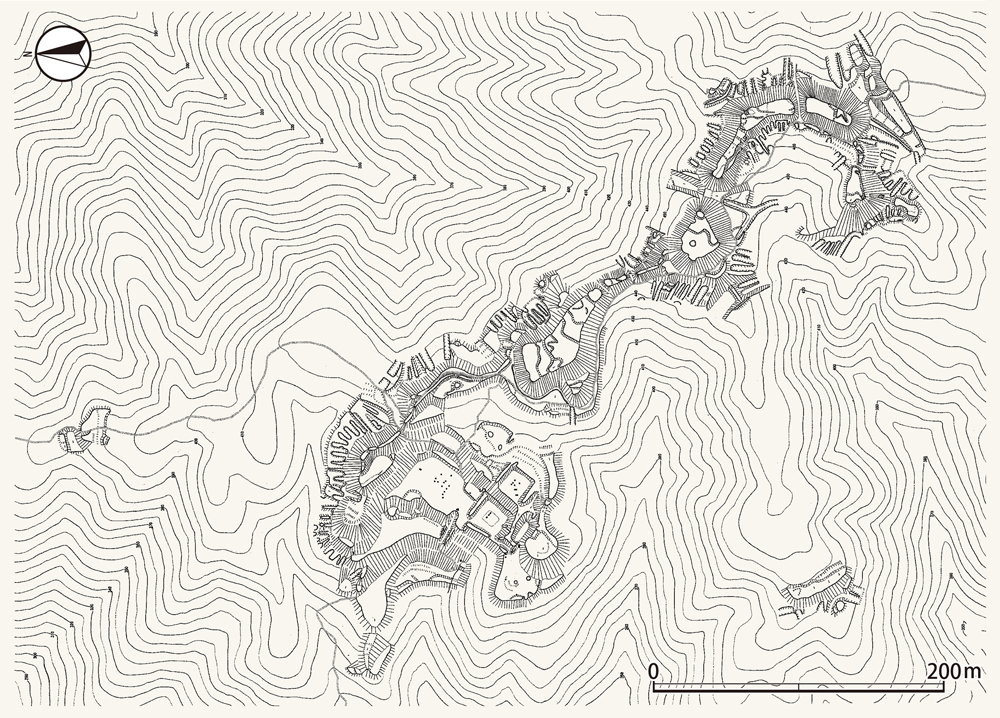

一乗谷城は、「一の丸」「二の丸」「三の丸」と呼ばれる「屋根上曲輪群」と、谷部にある「千畳敷」「観音屋敷」「宿直(とのい)」などの「居住区」(御殿群)に分かれています(図2)。これらの曲輪群は、標高370~473mの範囲に広がっています。

新谷和之氏作図(新谷 2021年)を使用させてもらいました。ただし、曲輪名などは加筆したものです。また、A~Mの曲輪名は、(佐伯哲也 2020年a)に合わせました。小文字赤のアルファベットは「堀切」で、こちらで振ったものです。

(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2015年)からの転載です。

一乗谷城の曲輪名は、江戸末期に描かれたと推定される安波賀春日神社所蔵『一乗谷古絵図』(図3)の註記によるものですが、絵図にない名称や「万畳シキ」など絵図にあっても現在使用されていない名称もあります。いずれにしても、朝倉氏時代にさかのぼる呼称ではないと思います。

『一乗谷古絵図』全図はこちら。

一乗谷城の略歴史

一乗谷城の最古の記録は、室町時代後期の語録詩文集『流水集』で、越前6代家景(1402年~1451年)のこととして「越ノ前州、一乗城ノ畔ニ在リ」との記述があります。これは、家景が一乗(谷)城の山麓に居館を構えていたこととともに、一乗(谷)城がこのころすでに築かれていたことを意味すると考えられています(南洋一郎 2016年、松原信之 2017年など)。この解釈が事実であるならば、一乗谷城の成立は少なくとも15世紀中ごろまでさかのぼることになります。

越前統一戦を戦った越前7代(初代)英林孝景の時代以降は、一向宗(浄土真宗)徒との加賀国境での戦いをのぞくと越前国内は安定し、一乗谷周辺が争乱に巻き込まれることはありませんでした。そうしたこともあってか、朝倉氏は文献史料を数多く残しているものの一乗谷城の記録はありません。

しかし、終焉は突然訪れます。

天正元年(1573年)8月13日、越前11代(5代)義景は、小谷城(滋賀県長浜市)攻防戦からの離脱途中、近江・越前国境の刀根坂の戦いで織田勢に大敗し、8月15日に一乗谷に逃げ帰ります。8月18日、織田勢は一乗谷に乱入して放火。城下は三日三晩燃え続け、一乗谷の栄華は一宇も残さず灰燼に帰します。信長は、上杉謙信宛ての書状で「彼(義景)の谷(一乗谷)初め国中放火候」と述べています。

朝倉氏滅亡後、信長は、朝倉氏旧臣の桂田長俊(前波吉継)を守護代に任じます。『朝倉始末記』によると長俊は一乗谷の朝倉義景館に居を構えたとされますが、佐伯哲也氏は、朝倉館ではなく炎上を免れた一乗谷城ではないかと推定しています(佐伯哲也 2020年a)。

長俊は、天正2年(1574年)1月20日に一向宗徒と朝倉氏旧臣富田長繁に攻められ敗死。一向宗徒はさらに土橋信鏡(朝倉景鏡)を討ち取り、白山平泉寺を壊滅させます。

天正3年(1575年)8月、織田信長は越前に再侵攻します。一向宗徒は各地で抵抗し、一乗谷城にも籠城しますが、8月19日、氏家直通・武藤舜秀に攻められ落城。これを最後に一乗谷城は廃城になったと考えられています(佐伯哲也 2020年a)。

一乗谷城の変遷諸説

一乗谷城は、文献史料がほとんどなく、発掘調査も行われていません。

それでも、築城から廃城までの期間が150年以上という長期の及ぶ可能性が高いこと、明らかに性格が異なるパーツが結合した特異な城郭であること、一乗谷城の年代を直接証明するものではありませんが、朝倉氏が若狭・近江で築いた陣城には築城年代が判明しているものがあり、それらとの対比が可能であること、福井市(福井市 1996年)や福井県によって赤色立体図(川越光洋・石川美咲 2020年)など詳細な測量が行われていることなど、情報量は比較的豊富です。朝倉氏の動向も同時代史料を含めある程度明らかになっています。

こうしたことから、1980年代あたりから一乗谷城の築城年代や変遷についての議論が活発に行われています。

論点

一乗谷城は、「屋根上曲輪群」と「居住区」(御殿群)が結合する特異な構造をもっています。

その組合せや、畝状空堀群(畝城竪堀)の構築年代などが論点になっています。

・「屋根上曲輪群」と「居住区」の造営順序

・「居住区」の性格

・畝状空堀群(畝城竪堀)が構築された時期

このことに対して、まったく異なる説が並立しています。

【説 1】 「屋根上曲輪群」先行説

南洋一郎氏は、一乗谷城を3時期に分け、屋根上曲輪群が築かれた後、順次拡張されていったとします(南洋一郎 2016年)。

【説 2】 「屋根上曲輪群」「居住区」同時築造説

佐伯哲也氏は、現状遺構は一体として築かれたとしています(佐伯哲也 2020年ab・2021年)。

【説 3】 「居住区」先行説

新谷和之氏は、居住区エリアに山岳寺院などの宗教施設があり、朝倉氏がそれを取り込んで城郭を整備したとしています(新谷和之 2021年)。

ここでは、これらの研究成果を紹介しながら、一乗谷城の変遷を探ってみたいと思います。

「屋根上曲輪群」先行説

南洋一郎氏の説は、おそらく最も通説に近いのではないかと思います。

南氏は、一乗谷城の築城過程を3時期に分けています。

【Ⅰ期】

尾根上に曲輪群が築かれた時期をⅠ期としています。一乗谷城の前身となる最初の築城は、三峰城(福井県鯖江市)、東郷槙山城(北半部)(福井県福井市)とともに、朝倉氏以前の南北朝期までさかのぼる可能性を考えているようです。

(南 2016年)第2表の年表では、Ⅰ期を越前7代(初代)英林孝景が一乗谷に本拠を移したとされる文明3年(1471年)から16世紀初頭までとしています。

【Ⅱ期】

「居住区」が造営された時期です。南氏は「屋敷群」「山上御殿群」などと呼んでいます。

Ⅱ期の年代は、朝倉氏の最盛期を中心とする16世紀前半から足利義秋(義昭)が越前一乗谷に下向した永禄10 年(1567年)までとしています。

【Ⅲ期】

朝倉氏最末期の段階であり、信長との抗争が激化したこの時期に、畝状空堀群が構築されたとしています。南氏は畝状空堀群を「畝状連続竪堀」と呼んでいます。

ただし、(南 2016年)第2表の年表では、Ⅱ期に含まれる永禄10 年(1567年)の堀江景忠の乱の時期にも畝状空堀群を構築した可能性を記しています。

「屋根上曲輪群」「居住区」同時説

佐伯哲也氏は、『流水集』にある「越ノ前州、一乗城ノ畔ニ在リ」から、最初の築城が越前6代家景(1402年~1451年)のころまでさかのぼる可能性については否定していません。

しかし、現状遺構については「天文~永禄年間に山上居住(私的居住=ケの空間)を目的に朝倉氏が構築した」(佐伯 2020年a)としています。

佐伯氏は、一乗谷城の縄張りの特徴を以下の通りまとめています。

a)居住区域と軍事区域(尾根上曲輪群)に分けられる。

b)居住区域には礎石・石瓦などが存在しており、本格的な居住施設が存在していたと思われる。

c)宗教施設が存在していた可能性も指摘できる。

d)宿直Dに、石垣を用いた唯一の枡形虎口が残る。

e)尾根上曲輪群には、曲輪の周囲に巡らした塁線土塁や、土塁で構築した明確な虎口は全く見られない。

f)各曲輪間に堀切を設けて遮断している。しかし堀切の端部に通路状の平坦面を残しており、尾根全体までも遮断していない。

g)居住区域とF・G・H・I曲輪及び畝状空堀群は、ほぼ同時に構築された可能性が高い。

h)主郭J・K曲輪及び畝状空堀群はほぼ同時に構築された可能性が高い。

i)主郭はJ曲輪(通称二ノ丸)。しかしI曲輪と比較しても、さほど身分差は感じられない。

j)O尾根(註:図2の南尾根と西尾根の間の尾根)に城下町からの登城路が存在していた可能性が高い。

k)堀切⑧から⑯地点(註:図2の堀切g・h)までに、堀切・切岸・畝状空堀群をセットにした防御ラインを構築している。

このうち、「f)・ g)・ h)により、現存する一乗谷城全体の遺構はほぼ同時期に構築されたことが推定できる」としている。

g)・ h)がなぜ「同時に構築された」といえるのかについて補足すると、佐伯氏は、尾根上曲輪群両側面は整形された切岸で、そのことによって切岸前面に傾斜の緩い帯曲輪状の平坦地(帯曲輪状)を生じている(写真1・2)。これをそのまま放置すると、北尾根からの進入してきた敵兵は、帯曲輪状の地形を自由に移動し、尾根上曲輪群を西側から迂回して居城区域に攻撃を仕掛けることもできてしまう。敵兵の移動を制限するためには、帯曲輪状平坦地の「畝状空堀群は必要不可欠な防御施設」であり、そのことから、尾根上曲輪群と畝状空堀群は同時期に構築されたと結論づけています。

そして、現状遺構の築城年代については、e)から、朝倉氏が若狭から近江国で土塁囲み+腰曲輪(横堀)と虎口を特徴とする新たな城造りを開始した永禄年間後半から元亀年間(1570年~1573年)より以前で、各地の守護・守護代が山上に居住を移す天文年間から永禄年間(1532年~~1570年)を想定しています。

「居住区」先行説

新谷和之氏は、「居住区」を「尾根上の曲輪群とは成り立ちが異なる」とし、これを宗教施設とします。そして「近年の城郭史では、城郭と聖地の関係が追求され、地域信仰の場を取り込むことが支配者にとって重要」であるとの視点から、「一乗城山では、宗教施設としての利用が先行し、後に朝倉氏がそれを取り込んで城郭を整備した可能性が指摘できよう。宗教史説は、武家の本拠形成に不可欠な存在であり、その位置づけについては、これまでの城下町研究の蓄積も含めて今後追求していく必要がある」と述べています。

一乗谷城の変遷私案

「屋根上曲輪群」と「居住区」について、佐伯哲也氏は同時期に築かれたとしますが、両者を一体的としてみるには、私個人として不自然な縄張りだと思っています。

「屋根上曲輪群」は、連郭式山城としてごくごく一般的な縄張りで、中心核(主郭)がはっきりしないこと、各曲輪が独立していて曲輪間の連絡がはっきりしていないといった点は、戦国時代前半期の山城の特徴だと思います。

また、「居住区」上部(東側)と「屋根上曲輪群」の間に未整備地を残していることも、最初から一体として築造されたとみるには不自然です。

南氏の「屋根上曲輪群」先行説を支持したいと思います。

佐伯氏の「f)各曲輪間に堀切を設けて遮断している。しかし堀切の端部に通路状の平坦面を残しており、尾根全体までも遮断していない」は、やはり矛盾した構造だと思います。「屋根上曲輪群」を「居住区」に対する防塁とみた場合、尾根上曲輪群を切断する堀切(写真3)は不必要で、畝状空堀群と堀切の組合せは、敵兵に防塁を直進突破する「通路」を提供してしまっています。

新谷氏が述べるように、「本来別物であったとみるべき」で、現状遺構には成り立ちが異なるものが混在している考えた方が自然ではないかと思います。尾根上曲輪群南西側の腰曲輪(現在の山道)は(写真4)、「居住区」の築造にともない、連郭式の曲輪群を「居住区」の「防塁」化するための修正(防塁内側の連絡通路)だと思います。ただ、堀切を残したことから根本的な改良にはなっていません。

佐伯氏も、一乗谷城の起源が大きくさかのぼる可能性は否定していません。「現状遺構」に対する考え方が違うのかもしれません。

佐伯氏は、現状遺構の築造時期を、各地域の守護・守護代の山上居住と畝状空堀群の盛期から天文~永禄年間と考えています。各地域の守護・守護代の山上居住については、大永年間(1521年~1528年)まで含めて考えておいた方が良いのではと思いますが、ここでは、「居住区」を築造し、「屋根上曲輪群」に畝状空堀群などの改良を加えた時期について、大永年間(1521年~1528年)までさかのぼる可能性を含みつつ天文年間(1532年~1555年)あたりを想定しておきます。ただし、あくまでも「屋根上曲輪群」の築造は、「居住区」、畝状空堀群に先行すると考えます。

南氏は、「居住区」の築造をⅡ期、畝状空堀群をⅢ期とし、畝状空堀群については堀江景忠の乱や信長との抗争期(元亀騒乱)の築造としています。城郭の改修時期を史料や伝承にある戦いの時期に当てることは城郭研究ではよくあることですが、佐伯氏が指摘しているように、朝倉氏が元亀年間(1570年~1573年)に若狭・近江で築いた陣城は、土塁囲み+腰曲輪(横堀)と虎口を特徴とし、畝状空堀群はありません(佐伯2020年b)。そうなると、元亀年間に対応する南氏のⅢ期に、越前本国だけ畝状空堀群を構築したとは考えにくいと思います。

ここでは、一乗谷城の変遷私案を以下の通りとしておきます。

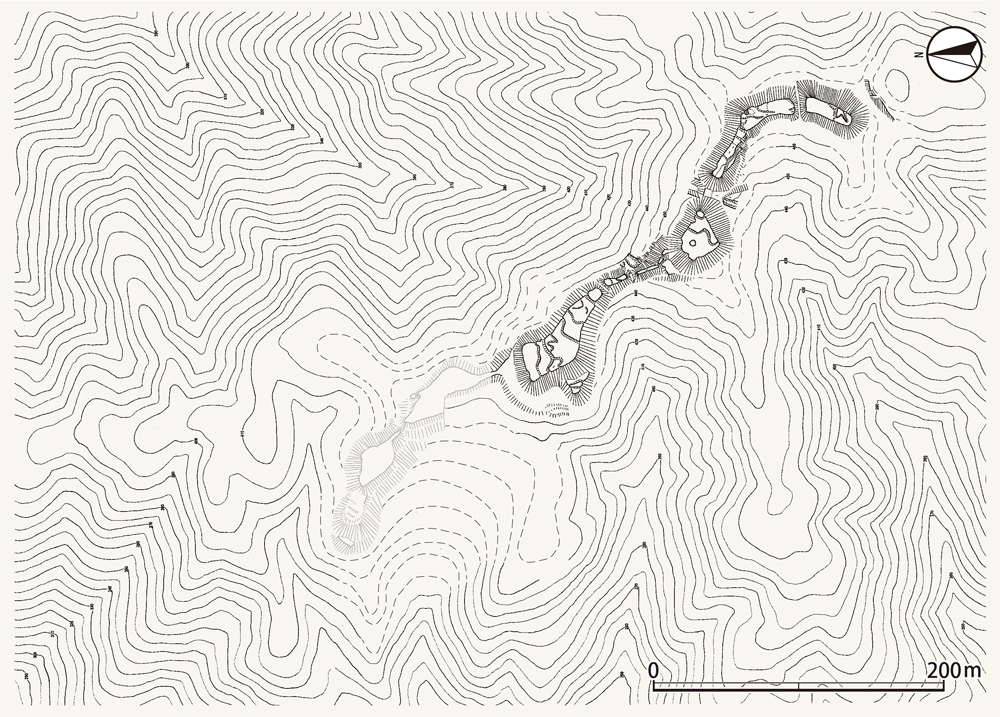

【一乗谷城 1期】(図4)

「尾根上曲輪群」(南区)が築かれた時期です。クラシカルな連郭式山城で、天文年間以前を想定します。

一乗谷城は、越前6代家景(1402年~1451年)の時期には築かれていたと考えられます。以前の投稿で「馬出」を朝倉氏の最初の本拠としましたが、一乗谷城が「馬出」の詰城として一体的に築かれたとすれば、越前3代氏景(1339年~1405年)の時代、14世紀後半までさかのぼる可能性があります。この場合、1期の年代は約100年にも及ぶ可能性があります。

なお、2期に曲輪群外周斜面(切岸)を大規模に改良していることから、1期の曲輪群は図4よりも一回り大きかった可能性があります。

【一乗谷城 2期】(図5)

「居住区」が築造され、「屋根上曲輪群」に対して畝状空堀群などの改築が行われた時期です。また「屋根上曲輪群」のうち北西部(北区)はこの時期に「居住区」の防塁として整備されました。

改築時期は、大永年間(1521年~1528年)を上限とし、天文年間(1532年~1555年)あたりを想定しておきます。

「居住区」の新造と「屋根上曲輪群」の改修は基本一体的に行われたと考えますが、(図5)を一時期のものとみると、畝状空堀群の構築位置などに不自然な部分もあります。永禄年間(1558年~1570年)から元亀年間(1570年~1573年)に小規模な変更行われたことも考えられます。この点は改めて投稿します。

新谷和之氏作図(新谷 2021年)もとに加除させてもらいました。

新谷和之氏作図(新谷 2021年)。

大永から天文年間(1521年~1555年)は、各地の守護・守護代が拠点を山上に移す時期です。千田嘉博氏による「戦国期拠点城郭」の出現です(千田嘉博 2000年)。

越前では、越前10代(4代)宗淳孝景から越前11代(5代)義景初期の時代ですが、この時期は、宗淳孝景が正式に越前守護職に任じられ足利将軍の御供衆や御相伴衆に加えられるなど、まさに朝倉氏にとっての全盛期でした。軍事面を一手に差配した朝倉宗滴(1477年~1555年)の時代でもあります。

文明14年(1482年)閏7月の大火以降、大規模な都市改造が行われ、城塞都市(城戸の内)が形成されました。その中心核となる当主本宅(居館)は、「朝倉館」が宗淳孝景によって天文12年(1543年)に新造されますが(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1979年)、越前9代(3代)貞景(1473年~1512年)の代から、朝倉館下層ないしの周辺にあったのではないかと推定しています。

上城戸・下城戸が築かれ、外郭ライン(惣構)の城砦群も順次整備されていったと考えられます。

一乗谷城も、こうした全体計画のなかで大規模に改修され、「居住区」(山上御殿)が造営されたと考えます。畝状空堀群も、「屋根上曲輪群」を「居住区」そして「惣構」の防塁とするために構築されたのでしょう。

ただし、越前では、文亀3年(1503年)の敦賀城主朝倉景豊の謀反から、永禄10年(1567年)の堀江景忠の反乱まで、加賀国境での一向宗徒との戦いをのぞくと60余年にわたって越前国内に大きな戦乱はありませんでした。「居住区」は当主の山上居住を想定して築いたと思われますが、山上に当主本宅を移すことなく天正元年(1573年)8月の滅亡を迎えることになりました。その間、「居住区」の機能・役割が変化していった可能性もありそうです。

補遺 新谷和之氏の宗教施設説について

新谷和之氏の「居住区」先行説は、「居住区」を宗教施設として捉える点で他説とは異質です。

「居住区」には、伝承名として「観音屋敷」(写真5)「赤淵神社」(写真6)「明神社」があり、「観音屋敷」や「赤淵神社」には、堂宇と考えられるような方形(堂)の基壇建物がありそうです。ただ、新谷氏は、「朝倉氏が山上に居住したことは論証されていない」とし、「居住区」エリアそのものを宗教施設とします。

「観音屋敷」「赤淵神社」については、その伝承名称はともかく、土塁囲みの方形区画は寺社建物の可能性があるのではないかと思っています。ただ、宗教施設を一乗谷城築造の最初の契機とすることには疑問を感じています。

新谷氏は、「近江では、戦国期の拠点的な城郭はいずれも寺院をベースに構築されて」いると述べていますが、私も「城郭寺院」に興味があり、このブログでも以前にまとめたことがあります。

ただ、新谷氏の主張はいまだ整理途上なのか、文面で見る限り総論として述べている部分と一乗谷城について述べている部分の区分が不明瞭で、一乗谷城の宗教施設として何を想定しているのかがはっきりしません。

新谷氏が「削平地の配置だけをみれば山岳寺院と大差ない」とするように、天台宗系の山岳寺院中心伽藍(本堂)は、山頂部ではなく背後に「山」を抱えていることが一般的で、その意味では一乗谷城「居住区」は合致します。

ただし、中世山岳寺院では、諸堂や本坊はそれぞれ独立しており、一乗谷城「居住区」のような広大な削平地(写真7)に諸堂から庫裏・本坊といった僧侶の居住生活空間がまとまることはありません。観音寺城(滋賀県近江八幡市・東近江市)の現観音正寺境内は、江戸時代の普請です。

また、山岳寺院の山頂部は、神仏の降臨地や開山祖師を祀る聖地(奧之院)であることが多く、城郭と寺院の共存を前提とした場合、一乗谷城のように山頂部に城郭を築くことは考えにくいと思います。

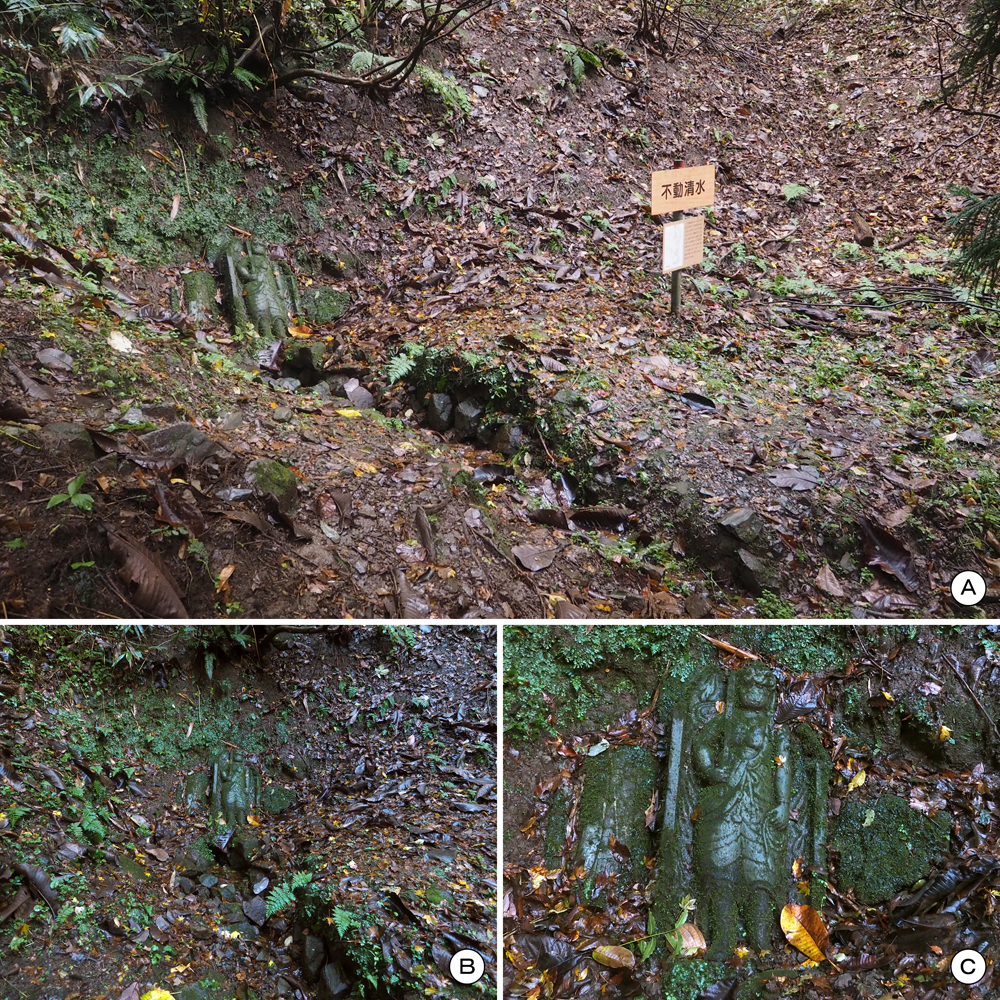

そもそも、一乗谷城「居住区」には天台宗系の山岳寺院に特徴的な坊院群がないことなど、天台宗系の山岳寺院の可能性は否定できます。千畳敷下の不動清水(写真8)や千畳敷に破壊された石仏群(写真9)があるものの、千畳敷の石仏群は、あとからまとめられたものだと思います。これ以外に僧侶の墓塔などが散在する様子はありません。

観音屋敷から。手前観音屋敷土塁。

新谷氏は、「山岳寺院」とは別に、「地域信仰の場を取り込むことが支配者にとって重要」、あるいは「朝倉氏ゆかりの宗教施設」とも述べています。「朝倉氏ゆかりの宗教」とすると、それは「赤淵神社(赤淵大明神)」以外には考えられず、但馬国に起源をもつ「赤淵大明神」は「地域信仰」とは結びつきません。

赤淵神社は一乗谷城にも伝承名を残していますが、越前の本社は「馬出」対岸の尾根上にあり、その麓には「赤淵」の字名を残しています。そもそも赤淵大明神は「あわび貝」を御神体とする神社であり、山岳信仰とは結びつきません。大永3年(1523年)11月に、越前10代(4代)宗淳孝景が新たに建立した寺院の鎮守として赤淵大明神を勧請して寺院の鎮守としたとの記録もあるように、仮に一乗谷城に赤淵神社があったとしても、一乗谷城の鎮守として勧進されたものだと思います。

「近江では、戦国期の拠点的な城郭はいずれも寺院をベースに構築されており、宗教施設を含む武家の拠点形成は普遍的に認められる」とします。確かに京極氏館(上平寺館)(滋賀県米原市)では、古絵図を見ると当主居宅「御屋形」の上部に「伊吹大権現」「本堂」「御廟所」があります。これは先祖崇拝と地域信仰の共存を示す具体例だと思います(中井均 2003年)。

ただ、武家と特定の宗派(教団組織)が共存する例は観音寺城の六角氏と観音(正)寺ぐらいです。これは、近江で圧倒的な影響力をもつ比叡山延暦寺の存在が背景にあったことによると思われます。

近江の城郭には、天台宗系の山岳寺院を起源とするものが多いと思いますが、山岳寺院の城塞化の多くは、応仁・文明の乱前後以降に衰退した山岳寺院を、新興勢力を含む武家が再利用した場合か、寺院自らが寺域の城郭化した場合です。

「一向一揆」は、妄信的な「反権力的宗教一揆」というイメージが植え付けられていますが、戦国時代の比叡山延暦寺や大和の興福寺、一向宗(浄土真宗)の地域支配は、実態としては武家と同じ世俗的権力にもとづくもので、かならずしも宗教的な権威ではありません。

新谷氏は、「近年の城郭史では、城郭と聖地の関係が追求され、地域信仰の場を取り込むことが支配者にとって重要」としています。確かに、そうした視点も必要かと思いますが、私としては、「一向一揆」といった用語に象徴されるような、中世の武家中心史観の是正こそがまず必要ではと日ごろ考えていますが。。

一乗谷城、続きます。

参考文献は、「朝倉氏の城郭 投稿一覧」にまとめてあります。

朝倉氏と一乗谷の歴史と遺跡の変遷はこちらでまとめました(2025年11月10日追記)。

2017年9月、2023年11月、2024年3月現地、2025年9月7日投稿。