大手口・千畳敷・観音屋敷

一乗谷朝倉氏遺跡 (16)

朝倉氏の城郭 (24)

朝倉館前から。

一乗谷城登城記

一乗谷城は、朝倉氏の本拠である一乗谷の朝倉氏居館の詰城であり、標高471(473)mの一乗城山に築かれています。一乗城山は、一乗谷右岸山域の最高所ではないものの、一乗谷に派生する尾根の結節点にあり、登山道は馬出ルート、英林塚ルート、下城戸ルート、三万谷ルートの4ルートがあります。こちらでご確認ください。

一乗谷側を起点とする馬出ルート、英林塚ルート、下城戸ルートはいずれも比高差が400m前後あります。個人的には、下城戸から外郭ラインをたどる下城戸ルートが魅力的なのですが、距離、比高差とも最長、最高で、登山口近くに駐車場もないのが難点です。時間に余裕が必要で、遠征組にはちょっと厳しいルートです。いまだ未踏。

一乗谷城は、過去3回登っていますが、2回(2017年・2023年)は馬出ルートから登っています。

一乗谷史跡公園センター駐車場から城域入口付近(標高約370m)までは約1時間です。一乗谷側からは、朝倉館後方を登山口とする英林塚ルートもあります。2017年は閉鎖されていましたが、2023年には復旧していました。

2017年は9月だったことから城内は周遊路をのぞくと緑色。2023年は畝状空堀群を見たくて11月下旬に登城しましたが、冬枯れにはほど遠い状況でした。その日は、変わりやすい天気という予報でしたが、まさにその通りで、ひょう混じりの豪雨で赤淵神社付近の木の下で約1時間停滞。携帯していた縄張り図を溶かしてしまうというアクシデント。

2024年は3月下旬に再々訪しました。この時は尾根上曲輪群の撮影に絞り、最短の三万谷(さんまんだに)ルートから往復しました。三万谷ルートは、林道美山線の途中に駐車場が整備されています。林道美山線は舗装路で、林道としては道幅も1.5車線ありますが、3月はさすがに荒れ気味でした。

駐車場の標高は約250mで、それでも山頂までは比高差220mありますが、城域までなら約20分です。

生の畝状空堀群を見るということであれば、3月下旬の一託だと思います。2023年11月(C)(D)と2024年3月(A)(B)の曲輪G北側畝状空堀群の写真をリンクしておきます。

【三万谷ルート駐車場】

林道美山線の途中にある三万谷ルートの登山口駐車場です。駐車無料で、5台程度止められたと思います。

大手口

登山道の馬出ルートは、一乗谷城の大手道と伝承されています。当主本宅が朝倉館に移ってからは英林塚ルートが大手道ではないかと思っていますが、両ルートは一乗谷城手前で合流します。

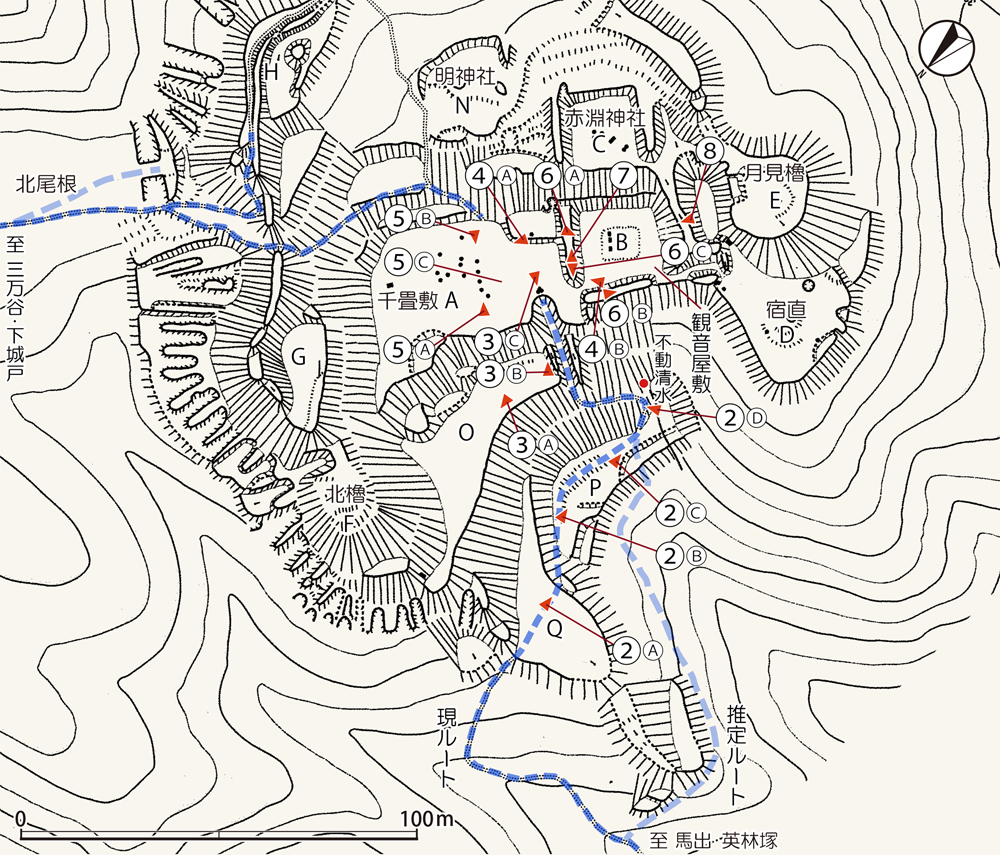

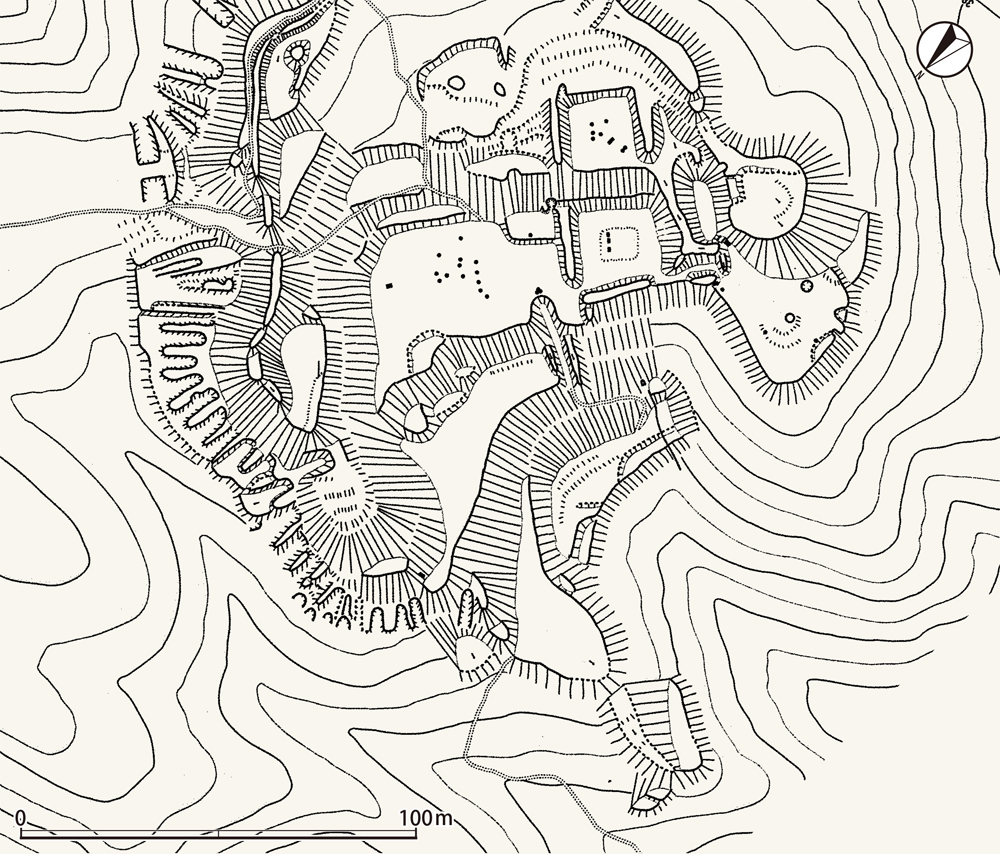

現状大手「虎口」は確認できません。現ルートは尾根を削平した曲輪Qを乗り越えていきますが(写真2(A))、これについては新谷和之氏も疑問視しています(新谷 2021年)。赤色立体図(図1)の痕跡をもとに、(図2)に推定ルートを加筆してみましたが、この方が、城道と曲輪Q・Pの関係が防御上、より機能していると思います。

赤色立体図は(川越光洋・石川美咲 2020年)掲載図をもとに作成しました。A~Mの曲輪名は、(佐伯哲也 2020年a)に合わせました。N以降は、こちらで振ったものです。

新谷和之氏作図(新谷 2021年)を使用させてもらいました。A~Mの曲輪名は、(佐伯哲也 2020年a)に合わせました。N以降は、こちらで振ったものです。

新谷和之氏作図(新谷 2021年)を使用させてもらいました。

この大手口周辺の防御は、畝状空堀群がないこともあり手薄であると考えられていますが(新谷和之 2021年など)、赤色立体図を見ると、北側の谷を自然の堀、「尾根上曲輪群」から曲輪Qに至る尾根筋を防塁として「居住区」を抱え込んでいる状況は、それなりに考えられた縄張りではないかと思います。さらに、曲輪P(写真2(B)(C))から千畳敷は切岸2段が連続し、比高差は約20mあります。千畳敷虎口の正面右手は方形に張り出していて、『築城記』第四十条の横狭間をともなう施設がありそうです。千畳敷手前はなかなか厳重です。

ただ、現地を歩いた時は、赤色立体図入手前であったこともあり、推定ルートなどの現地確認はしていません。机上論ですが、大手道のルートを考え直してみるだけで、防御に対する見方もけっこう変わるように思いました。赤色立体図は、藪を透視してくれる魔法のアイテムです。現地へ行くよりも詳細が見えてしまうのはなんともですが。。

(動画1)は現ルートのままです。

(A)曲輪Qから曲輪P、(B)(C)曲輪P、(D)曲輪Pから上部登城道。

(A)曲輪O、(B)千畳敷大手口(下から)、(C)千畳敷大手口(上から)。

曲輪P奥(写真2(C))の「不動清水」は城内唯一の水場です。

曲輪O(写真3(A))については、「調練場」の伝承名があるようですが(松原信之 2017年)、由来は確認できませんでした。(写真3(A))奥が「北櫓」になります。『一乗谷古絵図』では「櫓跡」になっています。

「朝倉氏の城郭(5)」再掲。

千畳敷

千畳敷(曲輪A)です。現地には、「一乗谷城本丸址」の石柱が建っています。

一乗谷城で最も広い曲輪で、長方形部分でおよそ50×30mあります。

(A)(B)礎石建物、(C)石柱他。

千畳敷には、中央付近に礎石列があり、とくに南(西)辺はきれいに並んでいます(写真3)。佐伯哲也氏の測量図によると、建物規模は11.8×10.2m以上、5×4間以上になるようです(佐伯 2020年a)。

また、発掘調査は行われていませんが、千畳敷からは建物の棟先に取り付けられた笏谷石製の大形の石鬼が出土しています。「石鬼」とは石製の鬼瓦です。この石鬼は、額から鳥衾(とりぶすま)を長く突き出し、その両脇には角、下顎から牙をむき、舌を出しています。こうした石鬼は、一乗谷朝倉氏遺跡全体でも5点ほどしか出土していないようで、その内3点が一乗谷城で、あとは朝倉館と諏訪館で各1点のみだそうです。一乗谷城のものは福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館に展示してありました(写真9)。こちらにくわしい解説があります。

福井県立一乗谷朝倉氏博物館展示物。見た目で40cmほど。2026年1月1日追加写真。

千畳敷には、恒常的で格式のある建物があったことは間違いないと思います。

なお、千畳敷大手口正面に、破壊され笏谷石製の石仏群がまとまっています。これは状況的にあとからまとめられたもので、もともとこの位置にあったものではないと思います。

観音屋敷

前回紹介した『一乗谷古絵図』では「観音跡」になっていますが、そもそもこの場所を指しているかどうかははっきりしません。

観音屋敷(曲輪B)は、三方を土塁、南東側を切岸が囲む約25m四方の方形区画です。中央が基壇状に盛り上がっていることから、堂宇のような方形(堂)の基壇建物があった可能性がありそうです。礎石の可能性のある石も点在しています。

観音屋敷からも「石鬼」が1点出土しているようです。

(A)基壇建物、(B)西辺土塁、(C)北辺土塁。

千畳敷(左)南辺。

「居住区」各区画の性格は、次回検討したいと思います。

参考文献は、「朝倉氏の城郭 投稿一覧」にまとめてあります。

朝倉氏と一乗谷の歴史と遺跡の変遷はこちらでまとめました(2025年11月10日追記)。

(川越光洋・石川美咲 2020年)から。

2017年9月、2023年11月、2024年3月現地、2025年9月11日投稿。

2025年11月福井県立一乗谷朝倉氏博物館、2026年1月1日更新。「石鬼」写真追加。