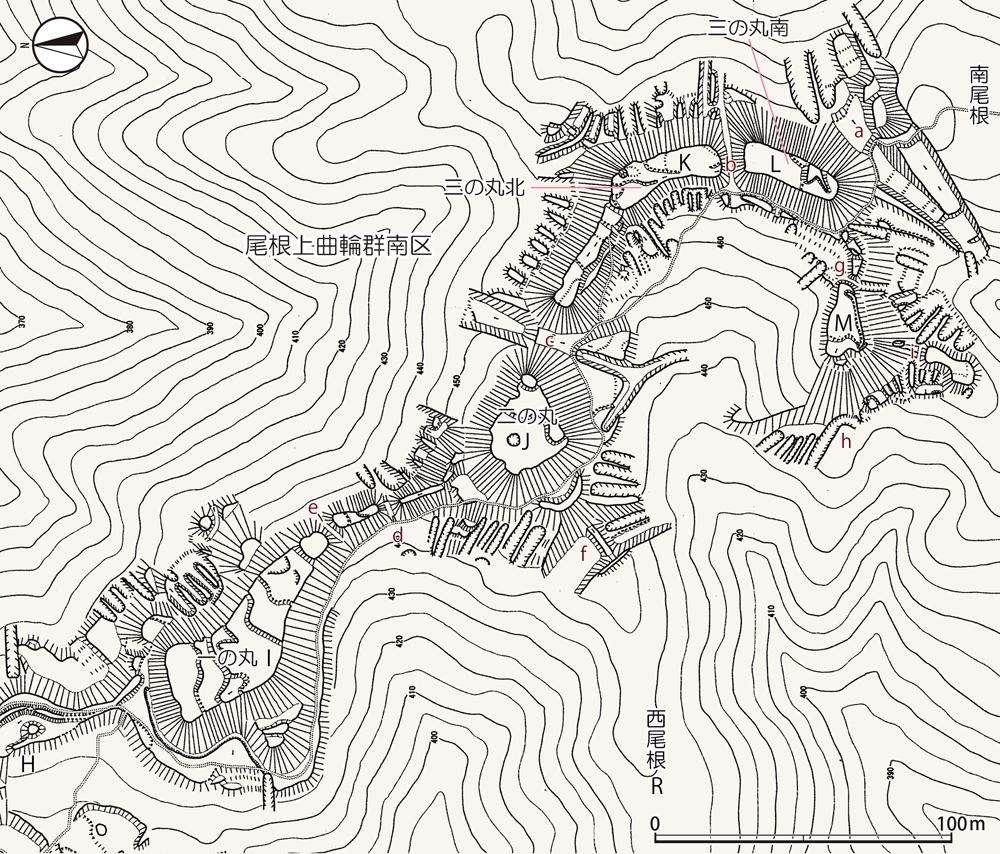

古期一乗谷城(尾根上曲輪群南区)

一乗谷朝倉氏遺跡 (19)

朝倉氏の城郭 (27)

「尾根上曲輪群」南区

一乗谷城は、「一の丸」「二の丸」「三の丸」などの「屋根上曲輪群」と、谷部にある「千畳敷」「観音屋敷」「宿直」などの「居住区」(御殿群)に分かれています。さらに「尾根上曲輪群」は、「一の丸」「二の丸」「三の丸」周辺の南区(実際には南東)と、それ以西の北区(実際には北西)に区分されます。今回は「尾根上曲輪群」南区です。

なお、「一の丸」「二の丸」「三の丸」は江戸時代末期の『一乗谷古絵図』にもとづくもので、中世当時の呼称ではありません。

一乗谷城は、越前6代朝倉家景(1402年~1451年)の時期には築かれていたと考えられていて、その変遷については以前の投稿で「一乗谷城 1期」と「一乗谷城 2期」に大別しています。

一乗谷城2期は、「居住区」が築造された時期以降で、天文年間(1532年~1555年)あたりから廃城時を想定しています。前回投稿した「尾根上曲輪群」北区は、「居住区」の防塁として2期に整備された地区です。

「尾根上曲輪群」のうち南区は、「居住区」が築造される以前の一乗谷城1期の遺構群を骨格とします。クラシカルな連郭式山城で、明確な中心核(主郭)をもたず、曲輪間の連絡や虎口がはっきりしないことなど、戦国時代末期以前の特徴が認められます。

南区についても、畝状空堀群など曲輪群外周を中心に2期の改修が及んでいますが、縄張りの基本については一乗谷城築城当初の姿を残していると考えています。

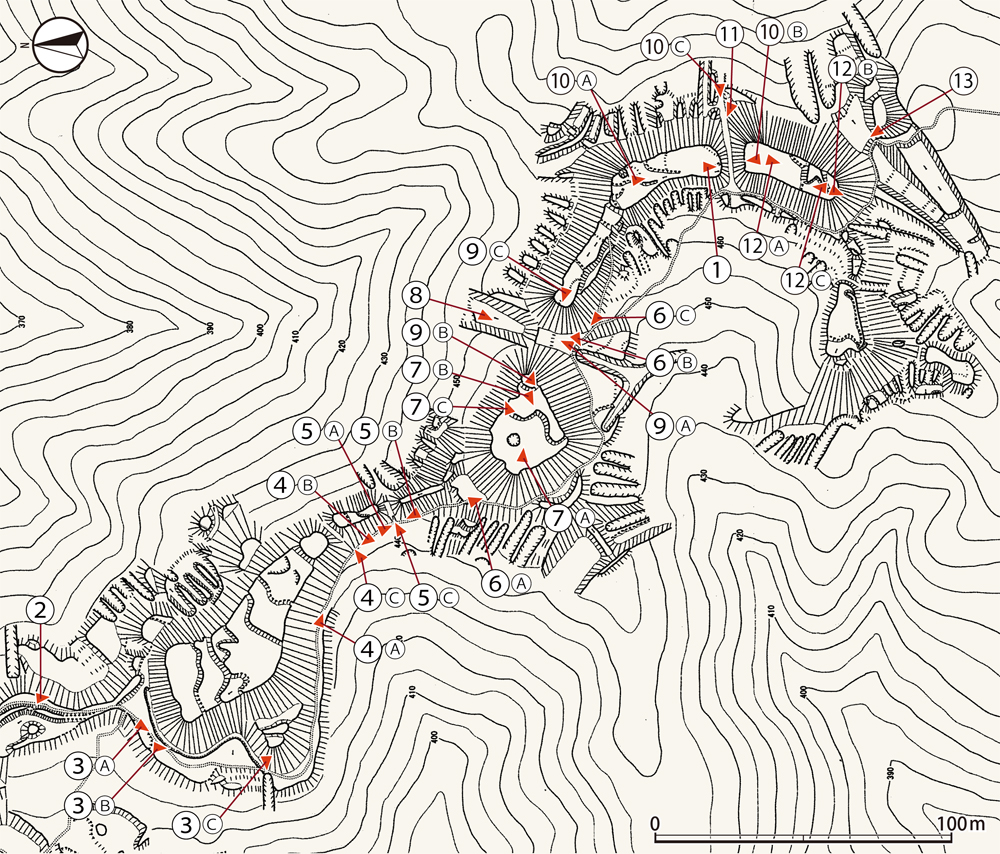

新谷和之氏作図(新谷 2021年)を使用させてもらいました。A~Mの曲輪名は、(佐伯哲也 2020年a)に合わせました。N以降は、こちらで振ったものです。

伝一の丸

一の丸(曲輪I)は、屋根上曲輪群南区の中ではもっとも広い曲輪で、「本丸」と目される場合もあるようです。ただし、一の丸、二の丸、三の丸の中でもっとも低い位置にある曲輪です。福井市の測量成果によると、一の丸最高所の標高は448m、二の丸が465m、三の丸が475mです(福井市 1996年)。

(A)(B)横堀、(C)南側竪堀。

一の丸の前面(北西側)切岸直下は横堀が囲繞しています(写真3)。現状は小規模な溝ですが、横堀の両端は竪堀になって落ちており、横堀を含め城郭遺構と考えて間違いないのではと思っています(写真3(C))。ただ、これについては2期の改修と考えます。

一の丸の前面(北西側)は尾根幅が狭くなっていて(写真2)、現状尾根西側には千畳敷方面からの山道が通っています。一乗谷城 1期段階にはここに堀切があっと考えるのが自然で、2期の改修時に屋根上曲輪群北区曲輪Hから一の丸の前面はほぼ同レベルに削平され、さらに横堀が掘削されたと考えています。2期の改修については、次回まとめます。

(C)堀切 e。

一の丸上部へは、現状虎口、城道がなく、踏み跡もはっきりしません。適当な場所から直登するしかありません。ただし、上部は藪です。写真は省略しましたが、動画には入れてありますので参考にしてください。縄張り図(図1・2)では平坦部に複数の段が描かれていますが、はっきりした段差は北側から2段目ぐらいでしょうか。

一の丸から二の丸へ向かって徐々に尾根幅が狭くなり、途中で堀切 e、堀切 dによって切断されています(写真4・5)。

(A)正面奥二の丸、(C)堀切 d。

山道か腰曲輪か

現状、一の丸から南側には山道が通っています。一乗谷周辺の山林用益を問題にした新谷和之氏の論文によると(新谷 2019年)、明治42年(1910年)測量の地形図にはこの山道が描かれているようです。

一乗谷周辺は、明治37年(1904年)に国有林の払い下げがあり、その後福井県による造林計画や栗・漆、薪炭の奨励、戦後は杉を中心とする造林による木材生産が推進され、これにともない林道建設も進められたようです。

薪炭生産の中心は三万谷の山麓のようですが、城域周辺でも、赤色立体図を見ると二の丸南斜面などに炭窯跡が認められます。

前回、北尾根南虎口でふれたように、城域周辺の山道は、廃城以降(おそらく明治以降)に整備・改変された可能性があります。

尾根上曲輪群周辺の現状の山道は、北尾根南虎口から尾根筋を通り、一の丸から三の丸の南西側山腹を巡り、南尾根に抜けています。ただ、一の丸前面から二の丸東側の堀切 cまでは、(写真3~5)のような道幅をもっていますが、それ以東は三の丸南の西側が若干幅をもつ以外、踏み跡程度になります。

この山道について、新谷和之氏は「築城当時の道とはみなしがたい」とし、明治以降に整備されたものと考えているのに対して、佐伯哲也氏は各曲輪間の連絡用通路としています(佐伯 2020年a)。

現状が山道としての改変を受けていることは間違いありませんが、問題は、それが腰曲輪・帯曲輪などの城郭遺構を利用したものかどうかで、どちらにしても確証はありません。

しかし、(写真4・5)の一の丸から二の丸間の現況はただの山道に見えますが、(写真3)の一の丸前面の横堀・竪堀をともなう平坦地や、二の丸北側前面、二の丸と堀切 fの間、堀切 c南側の平坦地は、山道整備にともなう平場とは考え難いと思います。

また、次回扱いますが、赤色立体図を見ると曲輪群が周辺地形から浮き出ていて、曲輪群の外周のほぼすべての面が人為的に削り出されていることが分かります。これは、おそらく一乗谷城2期の改修によるもので、角度のある切岸面を造り出すことを目的としていると考えられ、その結果、切岸下部に平坦地(緩斜面地)が生じます。おもに北側斜面ではそこに畝状空堀群が築かれますが、城内側の一の丸から二の丸の南西側斜面の平坦地については腰曲輪(連絡用通路)として使用されることはあり得ることだと思っています。切岸面と畝状空堀群面の関係は、佐伯哲也氏が指摘されています(佐伯 2020年a)。

ここでは、一の丸と二の丸間の現山道について、千畳敷など「居住区」防備のための尾根上曲輪群防塁化にともない、一乗谷城 2期に各曲輪の連絡通路として築かれた腰曲輪をベースにしていると考えておきます。

伝二の丸

二の丸(曲輪J)上部へは、南西面にルートがありますが、城郭遺構と考えることのできる虎口、城道はありません。

三の丸間は堀切 cによって切断されていますが、一の丸側直下は切岸のみです(写真6(A))。

(A)円形土坑と遠方西端部、(B)南辺土塁状、(C)北方、三万谷から市波方面遠望。

曲輪はややいびつな五角形です。上部平坦面は全体に凹凸があり、一の丸同様普請はやや甘いように見えます。

直径7~8mの円形土坑がありますが(写真7(A))、当時の施設かどうかは不明です。

西端の堀切 c側から南辺にかけては多少高くなっていて土塁状に見える場所もあります(写真7(B))。南辺は城内側になりますが、上城戸櫓(砦)でも土塁は城内側に築かれています。この時期の基本的な遮蔽施設は土塁ではなく『築城記』にあるような塀と矢蔵なのでしょうか。

北から、右二の丸。

(A)南から、(B)二の丸から、(C)三の丸から。

堀切 c(写真8・9)は、北側が全体に深く掘られています(写真8)。堀の三の丸側縁辺が竪土塁になっていて畝状空堀群と連続することから、一乗谷城 2期に掘り直された可能性がありそうです。

南側は谷側で堀底が一段深くなり、これはY字の竪堀になるようです(写真6(B))。ただし、現地では全体を視認することはできません。

伝三の丸

三の丸は三日月状に曲がる細長い曲輪で、途中堀切 b(写真1・10(B)(C)・11)によって南北に区分されています。南北区を「三の丸」「四の丸」としなかったのは、「四の丸」が城郭の一般的呼称でないことによるのかもしれませんが、そもそも『一乗谷古絵図』の註記が厳密に現地と対照したものであったかどうかは疑問です。

現状、三の丸北(曲輪K)南斜面に上部へのルートがありますが、城郭遺構と考えることのできる明確な虎口、城道はありません。

三の丸北は、北西側半分が藪でした。

(A)三の丸北から南方向、(B)三の丸南から堀切 bをはさんで三の丸北。(C)堀切 b(右三の丸南)。

奥三の丸北、中央堀切 a。

三の丸南(曲輪L)は、一乗谷城最高所の曲輪で、その南側が一乗城山の山頂(471m)になります(写真12)。山頂部に三角点がないことから、山頂標高については、図によって475m、477mといった表記もあります。

最高所にありますが、面積的には「尾根上曲輪群」南区4区画の中では最小です。最初に書いたように、明確な中心核(主郭)をもたないのも尾根上曲輪群南区の一つの特徴です。

最高所山頂部はやや高くなっていますが、位置的に土塁ではなさそうです。

(A)三の丸南南端付近、一乗城山山頂、(C)堀切a。

三の丸は、堀切 aによって南尾根から切断されています(写真13)。南尾根は上城戸櫓・上城戸に至る尾根で、尾根筋は外郭ラインを形成していたと考えています。

堀切 a堀底から曲輪M周辺は畝状空堀群が密に構築されており(図1・2)、一乗谷城2期に大掛かりに改修されています。

全体の概要は、YouTube動画を見ていただいた方が分かりやすいと思います。

一乗谷城「尾根上曲輪群」、続きます。次回は一乗谷城 2期の改修遺構です。

参考文献は、「朝倉氏の城郭 投稿一覧」にまとめてあります。

朝倉氏と一乗谷の歴史と遺跡の変遷はこちらでまとめました(2025年11月10日追記)。

2023年11月、2024年3月現地、2025年10月12日投稿。