新期一乗谷城(尾根上曲輪群南区)前編

一乗谷朝倉氏遺跡 (20)

朝倉氏の城郭 (28)

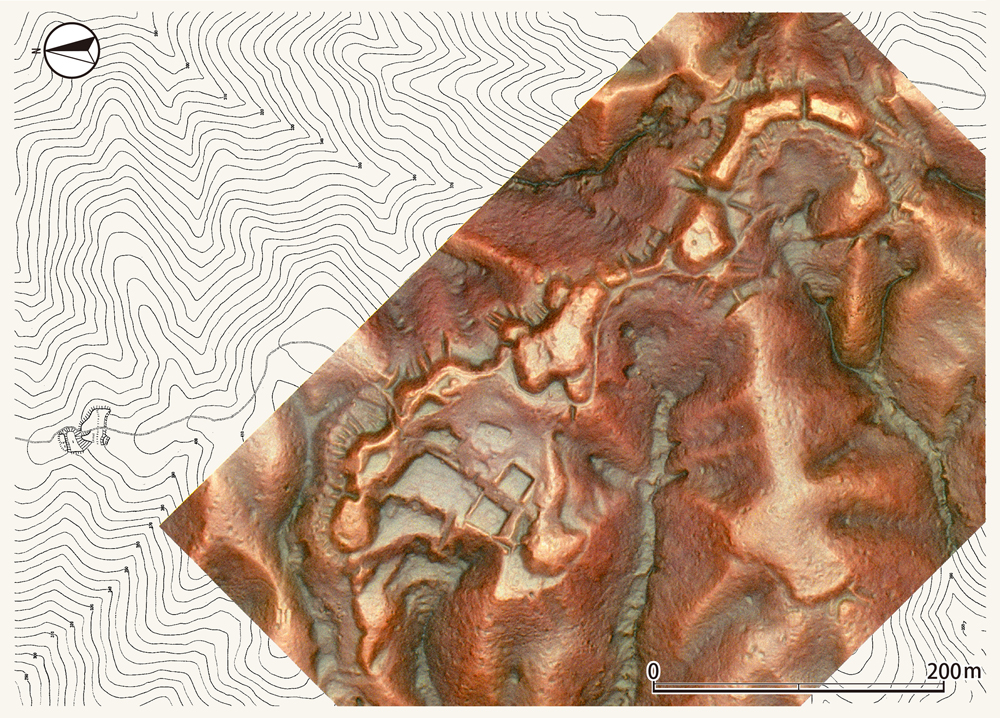

(新谷和之作図、新谷 2021年)に(川越光洋・石川美咲 2020年)掲載赤色立体図を合成しました。

「一乗谷城1期」「一乗谷城2期」概要

一乗谷城は、「一の丸」「二の丸」「三の丸」と呼ばれる「屋根上曲輪群」と、谷部にある「千畳敷」「観音屋敷」「宿直」などの「居住区」(御殿群)に分かれています。さらに「尾根上曲輪群」は、「一の丸」「二の丸」「三の丸」周辺の南区(実際には南東)と、それ以西の北区(実際には北西)に区分できます。

一乗谷城は、遅くとも越前6代朝倉家景(1402年~1451年)の時期には築かれていたと考えられていますが、その後廃城時(天正3年(1575年))までの間を以前の投稿で「一乗谷城 1期」「一乗谷城 2期」に分けて考えています。

「尾根上曲輪群」南区は、もともと「一乗谷城 1期」の山域で、明確な中心核(主郭)をもたず、曲輪間の連絡や虎口がはっきりしないことなど、クラシカルな連郭式山城の特徴を残しています。

一乗谷城 2期は、「居住区」が築造されたと推定される天文年間(1532年~1555年)から廃城時です。「居住区」の新造に合わせ、「尾根上曲輪群」北区が「居住区」の防塁として整備され、「尾根上曲輪群」南区も大規模に改修されました。

「居住区」、「尾根上曲輪群」北区、一乗谷城 1期「尾根上曲輪群」南区は前回までに投稿済みです。

「尾根上曲輪群」南区の改修

現状の一乗谷城は、一部明治期以降の改変を含む可能性はあるものの、廃城時の最終的な姿です(図1)。外形的には「居住区」と「尾根上曲輪群」があり、「尾根上曲輪群」は北区と南区に、「尾根上曲輪群」南区はさらに「環状地区」と「中央区(一の丸)」に分けることができます。全体としての一体感や求心性は認められませんが、これは、統一された設計(縄張り)に基づくものではないこと、増改築を重ねたことにありがちな状況なのでしょう。

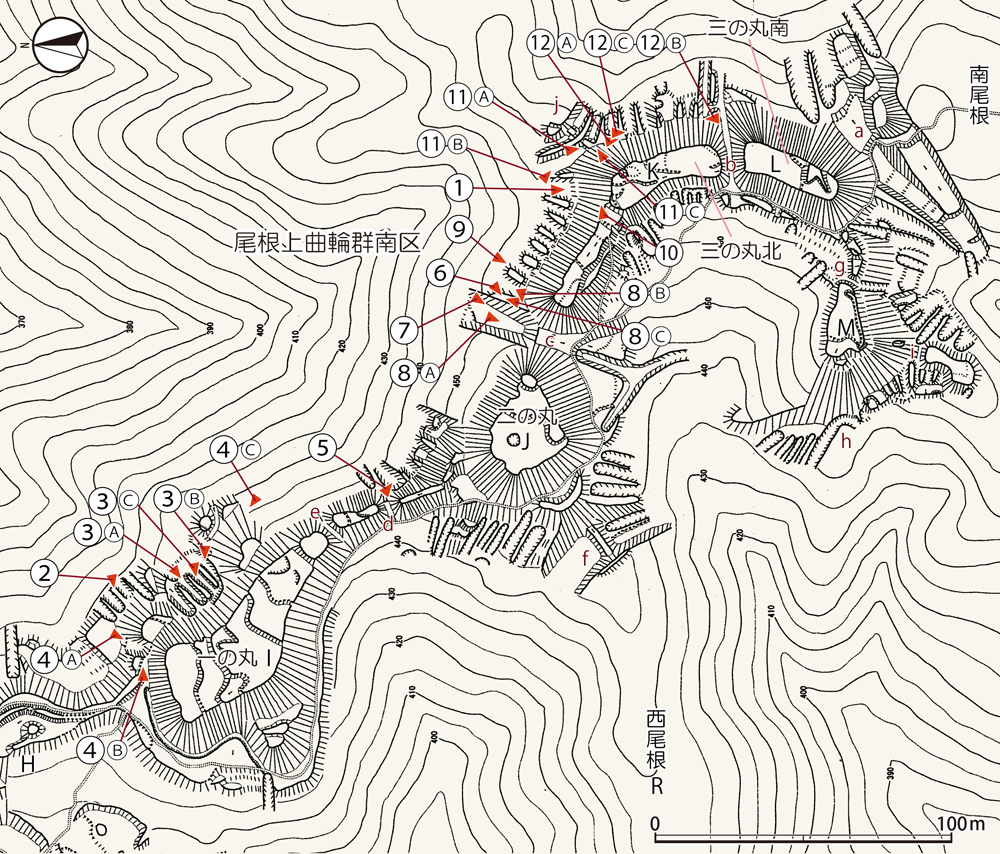

背景図は(新谷和之作図、新谷 2021年)を使用させてもらいました。切岸は着色していません。

「屋根上曲輪群」北区は、「居住区」の防塁として2期に新たに整備された地区ですが、1期の城域である「尾根上曲輪群」南区も、「居住区」の新造にともない、「居住区」そして一乗谷の「惣構」の「防塁」化を目的として改修されたと考えています。2期の改修では、曲輪群外周を中心に大規模な普請を行い、切岸を整え、その下部に畝状空堀群を築いています。そして一乗谷側(南西側)には曲輪群の連絡通路となる腰曲輪を設けました。

2期も中心となる曲輪ははっきりしませんが、戦時には、おそらく中央区の一の丸(曲輪 I)に指揮所を置くことを想定していたのではないかと思っています。一の丸は、北西側を横堀で区画し、周囲に横矢掛けのための瘤状の小曲輪(堡塁)を配置するなど、他の曲輪にはない特徴が認められます。現状の山道は、千畳敷とも直結していています。

(新谷和之作図、新谷 2021年)を使用させてもらいました。

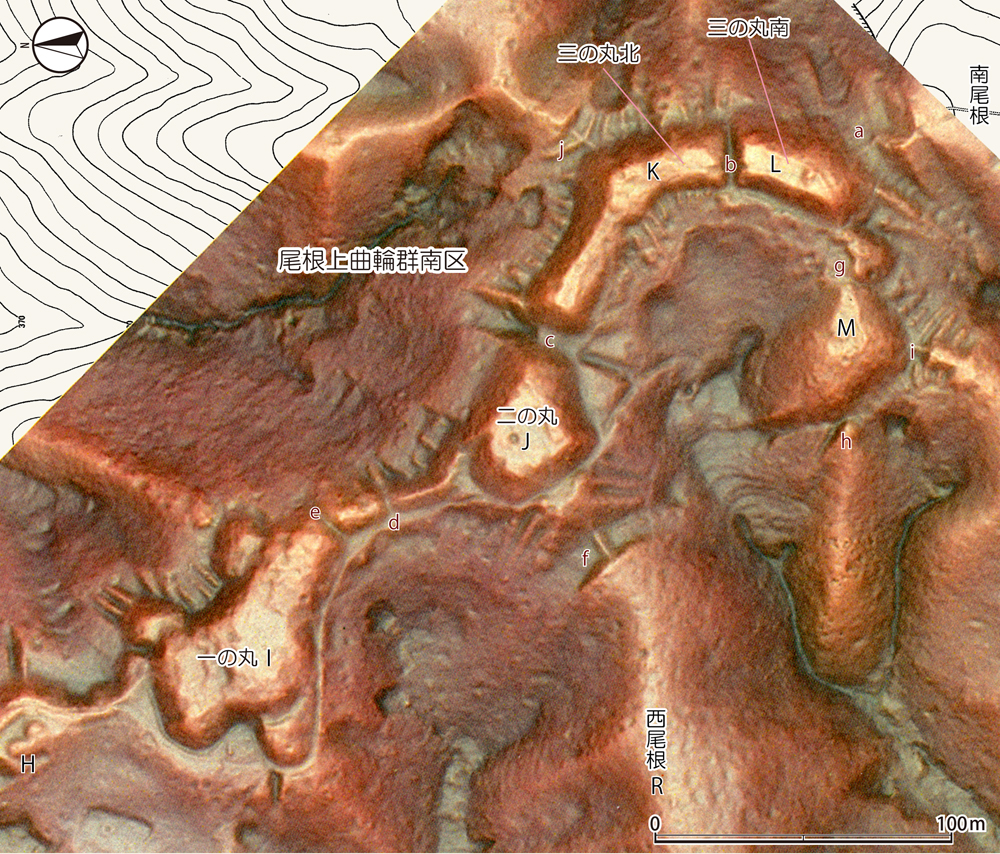

(川越光洋・石川美咲 2020年)掲載図を使用させてもらいました。曲輪名A~Mは(佐伯哲也 2020年a)に合わせました。N以降は、こちらで振ったものです。アルファベット小文字は堀切番号(任意)です。

切岸と畝状空堀群

赤色立体図(図1・4)を見ると、曲輪群が周辺地形から分離され浮き出ています。これは、曲輪群の外周のほぼすべての面が人為的に削り出されていることによると考えられます。曲輪縁辺部のラインは直線的できれいに整っています(写真1)。三の丸南の断面もきれいな台形です。「尾根上曲輪群」の切岸面から畝状空堀群面は明らかに人為的で、自然地形ではありません。曲輪直下を削り出して角度のある切岸面を造り出し、切岸直下の緩斜面に畝状空堀群を築いています。

現地では畝状空堀群に目が行きがちですが、防備の中心はあくまでも「切岸」であり、佐伯哲也氏が指摘するように(佐伯 2020年a)、切岸の削り出しによって生じた緩斜面をデッドスペース化するために畝状空堀群が築かれたということだと思います。

おそらく、一乗谷城 1期の曲輪群(一の丸・二の丸・三の丸)は、想定図よりも一回り大きかったのでしょう。2期の改修は想像以上に大規模なものであったと思います。

畝状空堀群は、斜面各所で認められますが、北(北東)側は竪堀間の竪土塁が強調されていて凹凸が明瞭です。宇谷城(京都府舞鶴市)や篠脇城(岐阜県郡上八幡市)ほどではありませんが、竪土塁先端(切岸側)が瘤状になっているところもあります。

三の丸北(曲輪K)北東側の堀切 jは、二重堀切+土橋ともとれますが、これも両サイドから連続する畝状空堀群と堀切の合体形でしょう。何回か書いていますが、土橋の大半は「橋」ではなく「障壁」(畝状空堀群土塁部分)だと思います。

三の丸南端の堀切 aの堀底には、赤色立体図を見ると障壁がありそうで、山中城(静岡県三島市、リンク写真は未整備地区)のような畝堀になるかもしれません。畝堀・障子堀と畝状空堀群・堀切土橋(障壁)は、出自は異なるとしても機能的に近い関係にあると思います。

なお、「尾根上曲輪群」南区北東面でも、二の丸(曲輪J)北東面、三の丸南(曲輪L)東面にはなぜか畝状空堀群がありません。理由は不明ですが、もしかするとこの部分は、自然傾斜のままでも必要とされる傾斜があったことによるのかもしれません。

堀切群と腰曲輪

「尾根上曲輪群」南区の防備の中で、尾根を切断する堀切群(a~e)は、一乗谷城 1期の遺構です。尾根を居住区・惣構の防塁にすると、尾根を切断する堀切は敵兵に防塁を直進突破する「通路」を提供するようなものです。2期の防塁化にあたっては本来不必要な防御施設です。

2期に開削された「尾根上曲輪群」北区の堀切 l(小文字L)は南側(城内側)に土橋を残しています。

1期開削の堀切の中でも二の丸・三の丸間の堀切 cは北側が深く、掘り足しているように見えます(写真8)。堀切東縁の竪土塁(写真6・7)が畝状空堀群と連続していることから、堀切 c北側の再掘削は畝状空堀群と同時期(2期)に行われたと考えられます。このことは、一乗谷城 2期の北面重視、尾根上曲輪群「防塁」化を裏付けるものと考えます。

一の丸から二の丸南西斜面側の現在の山道については、前回投稿したように、2期に設けられた腰曲輪をベースにするものだと考えています。これは1期の堀切で切断された曲輪群を防塁化にするにあたって、不可欠な曲輪間の連絡用通路だと思っています。

「一乗谷城2期」内の小改修

一乗谷城には、合理的に説明することのできない不可解な点がいくつかあります。

そのひとつが、「尾根上曲輪群」南区南西斜面側の畝状空堀群の存在です。二の丸南西側堀切 f周辺の畝状空堀群については堀切 fにともなうものと考えることもできますが、「環状地区」内の三の丸北南西斜面の畝状空堀群は、一乗谷城 2期「尾根上曲輪群」を「居住区」そして一乗谷の惣構の「防塁」とする考え方と矛盾する本来不必要なものです。「防塁」説では、「環状地区」内は城内でなければならないからです。なかなかすべてを合理的に解釈することは難しいです。

ただ、現況はあくまでも廃城時の最終型であり、現状遺構がすべてが一時期に築かれたかどうかは不明で、何回かの改修が重なっている可能性があります。

現状南端部は、堀切 aから曲輪Mにかけて、南尾根側からの敵兵の侵攻を想定して、堀切、畝状空堀群、竪土塁で多重の防御網を構築しています。これと「環状地区」内の三の丸北南西斜面の畝状空堀群の併存は不可解です。曲輪M周辺は、2期でも遅れて追加整備された地区ではないかと考えているのですが、どうでしょう。

「尾根上曲輪群」南区北東側斜面の遺構

以紹介です。紹介です。

(写真2・3)は、一の丸(曲輪I)北東斜面の畝状空堀群です。ここの畝状空堀群は、三の丸北(曲輪k)北東斜面の畝状空堀群とともに竪堀間の竪土塁が強調されて見えます。

(A)(B)横堀北端竪堀、(C)堡塁状曲輪と堀切。

(写真4(A)(B))は、二の丸西側裾回りの横堀の末端となる竪堀です。

(写真4(C))は、左手が一の丸付属の堡塁で、右手が小規模な尾根を切断している堀切です。通路程度の堀切で、今回堀切番号は付けていません。

(写真5)は、二の丸(曲輪J)北側の畝状空堀群です。この畝状空堀群から南東側堀切 c、北西側一の丸堀切(写真4(C))の間には畝状空堀群がありません。

(写真6~8)は、二の丸(曲輪J)と三の丸北(曲輪K)間の堀切 cと堀切 c東縁の竪土塁です。(写真8(A)(B))で分かると思いますが、堀切 cは北側が深くなっています。2期の再掘削を想定している部分です。

(写真7・8(C))は竪土塁で、(写真9)の畝状空堀群に連続します。このあたりは、一乗谷城の見所の一つです。

三の丸北上から。

(写真9・10)は、三の丸北、北東側の堀切 jです。「切岸と畝状空堀群」の項で触れましたが、二重堀切+土橋にも見えます。しかし、おそらく土橋に通路としての機能はなく、畝状空堀群の「障壁」(畝状空堀群土塁部分)です。(写真9・10)は、黄色ラインが障壁、紫色が堀ですが、残念ながら藪で全景を写真で捉えることはできませんでした。赤色立体図を参考にしてください。

(写真12)は藪で不鮮明ですが、三の丸北、北東側の堀切 jから南側の畝状空堀群です。ここから三の丸南(曲輪L)側に畝状空堀群はありません。

三の丸南端から「尾根上曲輪群」南区南西斜面側、西尾根については、次回紹介します。次回が一乗谷城最終回です。

参考文献は、「朝倉氏の城郭 投稿一覧」にまとめてあります。

朝倉氏と一乗谷の歴史と遺跡の変遷はこちらでまとめました(2025年11月10日追記)。

(川越光洋・石川美咲 2020年)から。

2023年11月、2024年3月現地、2025年10月24日投稿。