新期一乗谷城(尾根上曲輪群南区)後編

一乗谷朝倉氏遺跡 (21)

朝倉氏の城郭 (29)

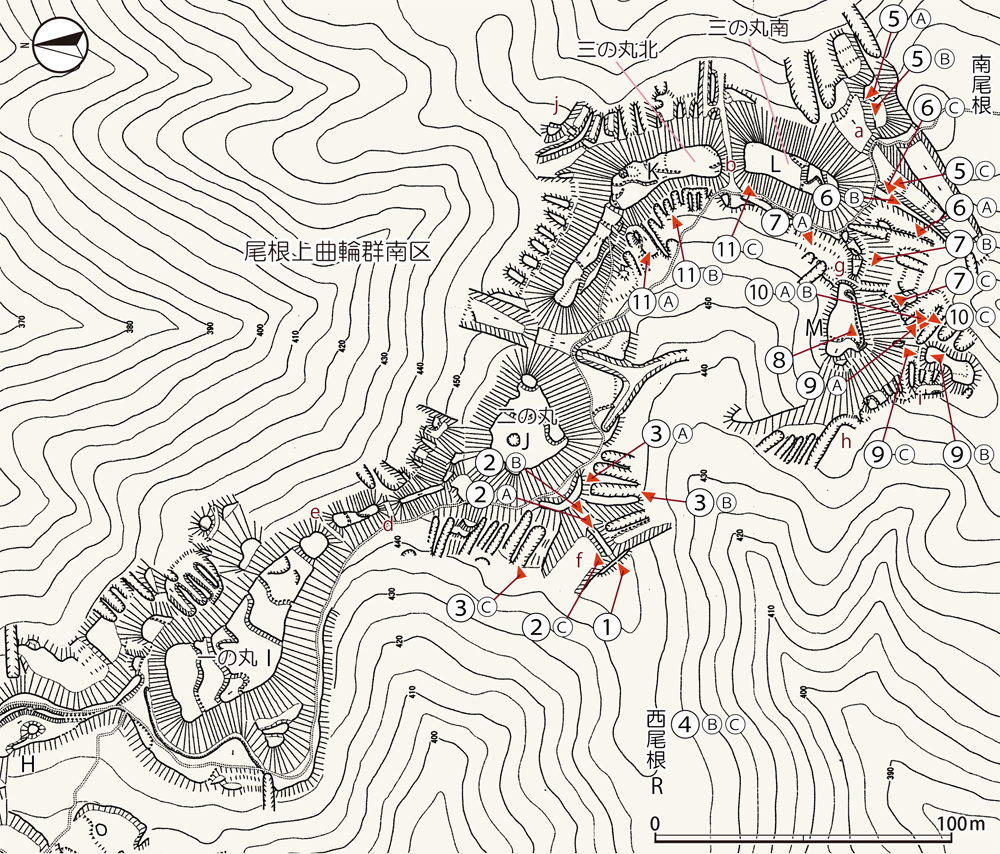

前回の続きで、大規模に改修された一乗谷城2期の「尾根上曲輪群」南区です。今回は、西尾根と一乗谷城最深部の三の丸南側周辺です。

一乗谷城 2期を中心とした一乗谷城の防備図はこちら。全体の改修の概要は前回まとめています。

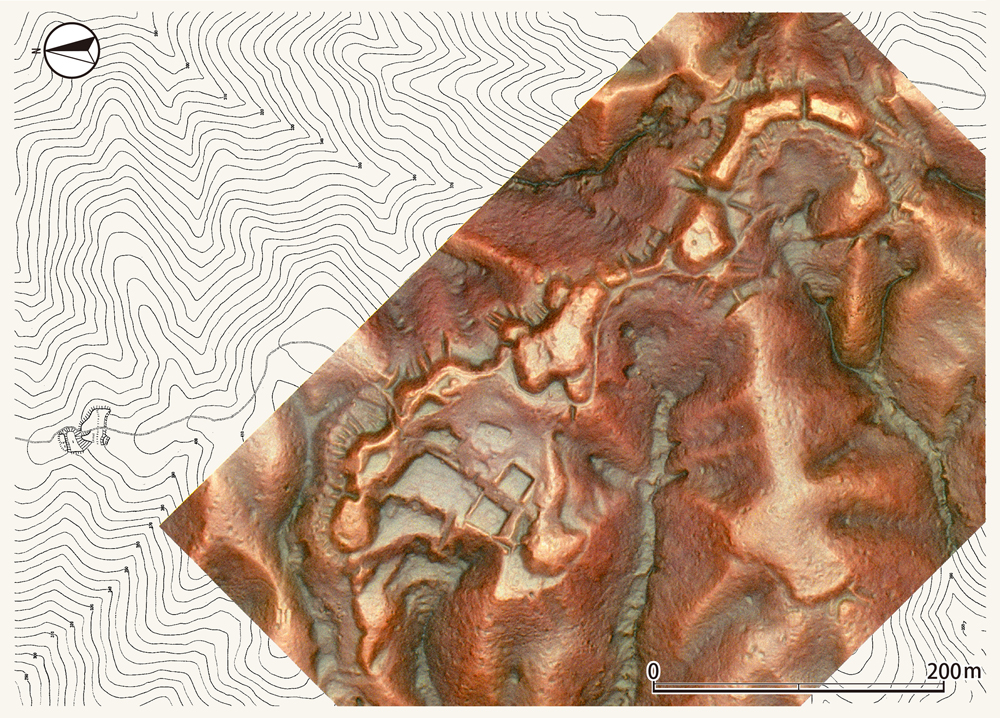

(新谷和之作図、新谷 2021年)に(川越光洋・石川美咲 2020年)掲載赤色立体図を合成しました。

一乗谷城については、これまで、新谷和之氏作図の縄張り図(新谷 2021年)と、(川越光洋・石川美咲 2020年)掲載の赤色立体図を使用させてもらってきました。新谷氏の作成図は、スケール、細部の表現とも正確で、赤色立体図をトレースしたものかと思っていましたが、一乗谷城三の丸南側周辺では一部の遺構が脱落しています。『福井市史』資料編1 考古補遺(南洋一郎 1996年)の測量図をベースにしたのかもしれません。

(新谷和之作図、新谷 2021年)を使用させてもらいました。

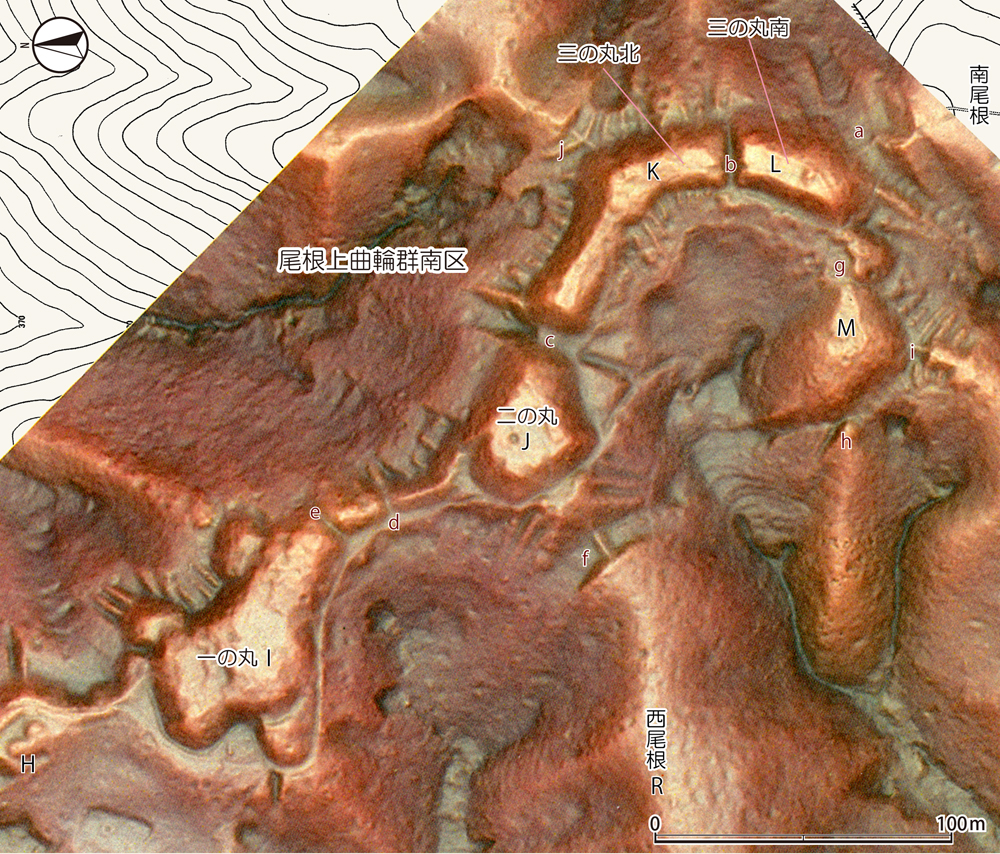

(川越光洋・石川美咲 2020年)掲載図を使用させてもらいました。曲輪名A~Mは(佐伯哲也 2020年a)に合わせました。N以降は、こちらで振ったものです。アルファベット小文字は堀切番号(任意)です。

西尾根

(写真1~3)は、二の丸(曲輪J)と西尾根(曲輪R)を遮断する堀切 fです。深さはそれほどでもありませんが、二の丸側に土塁を設け、そこからの堀幅は約25mを測ります。

堀底は平坦で、中央に土橋をもちます(写真2)。通路(橋)としての使用もあったと思いますが、基本的な機能は、二の丸側両サイドの畝状空堀群(畝状竪堀)(写真3)と連続する「障壁」だと思います。

西尾根(曲輪R)側から。

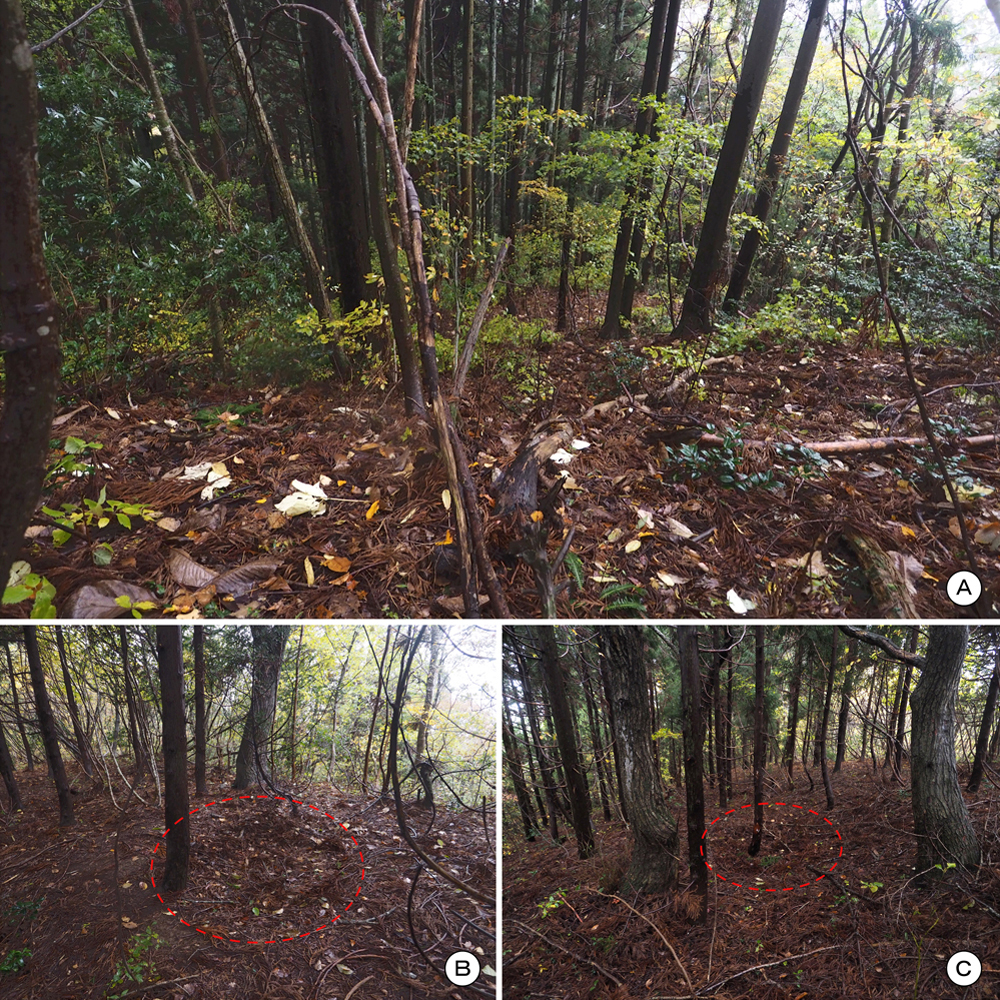

(A)(B)南東斜面側、(C)北西斜面側。

西尾根上(曲輪R)はほぼ未整形です。

過去の縄張り図を見ると、西尾根には「伏兵穴」が30か所ほど点在していることになっています。これは直径、深さとも約1mの円形の穴で、城兵が潜む塹壕のようなものを想定していたようです。この説の出典・経緯は確認できませんでしたが、最近まで通説だったようです。現状は深さがなく、それらしき凹部は10か所程度でしょうか(写真4(B)(C))。

地元の古老への聞き込みによると、これは各家庭で使用するケシ炭の窯跡とのことのようです(佐伯哲也 2020年a)。穴に枝を入れて火をつけ、土をかぶせて蒸し焼きにする簡易な窯だそうです。

西尾根先端(写真4(A))には一応堀切があるようなのですが、ここへ行った時はスコールのすぐ後。一乗谷周辺の土質は雨が降るとツルツルなので即断念。確認していません。

(A)先端(西端)部、(B)(C)伏兵穴(ケシ炭窯跡)。

一乗谷城南端部

一乗谷城最深部の三の丸南側です。三の丸から支尾根の曲輪M周辺は前回の投稿で「環状地区」としたエリアで、南尾根側からの敵兵の来襲に備えて多重に防備を固めています。

なお、南尾根は上城戸につながっており、一乗谷惣構の外郭を構成している尾根と考えています。

(A)城外側から、正面三の丸南、(B)西側、(C)西側竪堀。

(写真6)は、三の丸南(曲輪L)堀切 aと西側の竪堀です。前回の投稿で紹介したように、赤色立体図(図3)を参考にすると、堀底に「障壁」がありそうで、「畝堀」になる可能性が高いと考えています。ただし、竪堀下部は藪で、現在確認できる範囲でははっきりしませんでした。

(A)土塁右側が竪堀、(B)土塁上から、左側が竪堀、(C)土塁上から、右側が竪堀。

竪堀の北側(城内側)には竪土塁が築かれています(写真6)。

堀切(竪堀)、竪土塁の城内側(北側)はさらに曲輪Mが防塁となり、その前面には畝状空堀群が築かれています。

(写真7・8)は曲輪Mです。主稜線の三の丸からの支尾根で、城外側縁辺には土塁がありそうです(写真8)。

(A)北東から、(B)南東から、(C)南西から。(B)の左奥に堀切 i。

奥正面は三の丸南。

(写真9)は、曲輪Mから南側に伸びる尾根を切断した堀切 iです。深さは城外尾根側(写真9(A)左)で2.5~3m、曲輪M側で4~5m程度でしょうか。

縄張り図(図2)には表現されていませんが、土橋(障壁)があります(写真9(C))。赤色立体図(図3)を参考にしてください。

(写真10)は、曲輪M周辺の畝状空堀群です。堀切 iの土橋もこの畝状空堀群の土塁(障壁)の一部だと思います。この土橋については、曲輪M側に高さがないことから、通路(橋)とは考えられません。

(A)右曲輪M、(B)支尾根城外から、正面曲輪M、(C)土橋(障壁)。

三の丸南西斜面

(写真11(A)(B))は、三の丸北(曲輪K)南西斜面の畝状空堀群です。三の丸と曲輪Mからなる「環状地区」内側の畝状空堀群です。城内側にあり本来不必要な畝状空堀群だと思うのですが。

前回、一乗谷城2期の改修の概要でも書いたように、これは、曲輪M周辺の整備が、一乗谷城2期の改修の中では遅れて追加されたことによるのでは考えています。三の丸北(曲輪K)南西斜面の畝状空堀群は、防御ラインが「環状」化する以前の、一乗谷城 2期改修当初の施設ではないかという考え方ですが、どうでしょう。

(A)(B)三の丸北、西(南西)側畝状空堀群、(C)三の丸南、西側横堀(腰曲輪)。

(写真11(C))は、三の丸南(曲輪L)西側です。現在は山道ですが、横堀ないし腰曲輪でしょうか。この周辺に畝状空堀群はありません。

以上で一乗谷城は終了です。

次回、一乗谷城を含む一乗谷全体の変遷をまとめてみたいと思っています。

参考文献は、「朝倉氏の城郭 投稿一覧」にまとめてあります。

2023年11月、2024年3月現地、2025年10月30日投稿。