一乗谷朝倉氏遺跡の変遷

一乗谷朝倉氏遺跡 (22)

朝倉氏の城郭 (30)

ここまで投稿を重ねてきましたが、けっこう書き殴ってきたので重複部分があったり焦点が定まらなかったりといった状況になりつつあります。

本シリーズは、そもそも、できるだけ遺跡に即したかたちで朝倉氏の歴史と一乗谷朝倉氏遺跡の変遷を探ることを目的としています。ここで一度、過去の投稿から「歴史」「変遷」について要点をまとめておきます。

過去の投稿の関連か所について、「本編リンク」を付けておきます。

本編リンク

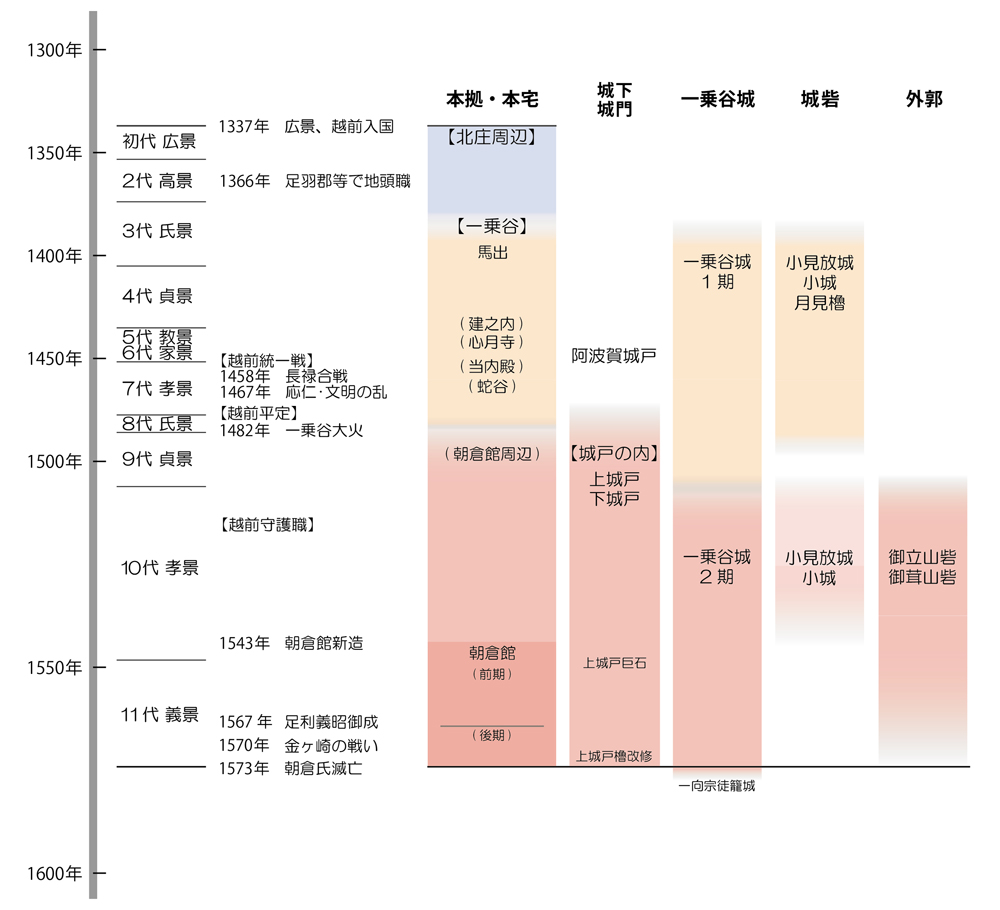

最初に朝倉家当主一覧と本拠・城砦などの消長図をあげておきます。朝倉氏の系図については こちらを参考にしてください。

以下、消長図など引用がないものはすべて自作です。

| 越前初代 | 朝倉広景 | 1255年~1352年 | ・越前朝倉氏始祖。 ・延元2年/建武4年 (1337年) 但馬から越前に入国。 ・康永元年(1342年) 安居に氏寺の弘祥寺を建立。 ・貞和3年(1347年) 北荘神明社を造営。 | |

| 越前2代 | 朝倉高景 | 1314年~1372年 | ・高齢の父広景に代わり子の氏景とともに北朝軍として戦う。 ・延文2年(1357年) 足羽荘預所職。 ・貞治5年(1366年)[足羽郡]宇坂荘・東郷荘、[坂井郡]棗荘・坂南本郷・木部島、[吉田郡]河南下郷・中野郷の荘郷地頭職。 | |

| 越前3代 | 朝倉氏景 | 1339年~1405年 | ・本拠を一乗谷に移す。 ・一乗谷に熊野権現を勧請 ⇒ 「一乗谷」史料初見。 | |

| 越前4代 | 朝倉貞景 | 1358年~1436年 | ||

| 越前5代 | 朝倉教景 | 1380年~1463年 | ・関東の永享の乱に幕命で出兵。 | |

| 越前6代 | 朝倉家景 | 1402年~1451年 | ・「越ノ前州、一乗城ノ畔ニ在リ」『流水集』 ⇒ 「一乗(谷)城」史料初見。 | |

| 戦国初代 | 越前7代 | 朝倉孝景 | 1428年~1481年 | ・長禄3年(1459年) 阿波賀城戸口合戦 ⇒ 「下城戸」前身か。 ・応仁元年(1467年) 応仁の乱勃発。孝景西軍方として戦う。 ・文明3年(1471年) 孝景東軍に転じ、越前守護職に関する御内書を得る。 ・文明4年(1472年) 越前府中城(守護所)(越前市)を攻略。 ・文明7年(1475年) 土橋城(福井県大野市)を攻略。越前を実質支配。 |

| 2代 | 越前8代 | 朝倉氏景 | 1449年~1486年 | ・文明14 年(1482年) 一乗谷大火 ⇒ 新たな都市計画(城戸の内)。 ・文明15 年(1483年) 斯波義良が尾張に退き、越前を完全支配。 |

| 3代 | 越前9代 | 朝倉貞景 | 1473年~1512年 | ・永正3 年(1506年) 加賀一向宗を破る。 |

| 4代 | 越前10代 | 朝倉孝景 | 1493年~1548年 | ・御供衆や御相伴衆に加えられる。越前守護職に任命される。 ・天文12年(1543年) 朝倉館新造 |

| 5代 | 越前11代 | 朝倉義景 | 1533年~1573年 | ・永禄11年(1567年) 足利義昭、朝倉館御成 ⇒ 朝倉館改築。 ・天正元年(1573年) 一乗谷炎上、朝倉氏滅亡。 |

朝倉氏の本拠

初期朝倉氏の本拠 北庄周辺

延元2年/建武4年(1337年)、越前初代朝倉広景(1255年~1352年)は、越前守護斯波高経に従い、但馬から越前に入国しました。

通説では、広景とその子高景は、新田義貞討伐による戦功で坂井郡大黒丸城(福井県福井市三宅町・黒丸城町)を与えられてこれを本拠とし、越前7代英林孝景の文明3年(1471年)に大黒丸城から一乗谷に移ったとされています。しかし、これについては現在否定されています(福井県 1994年など)。

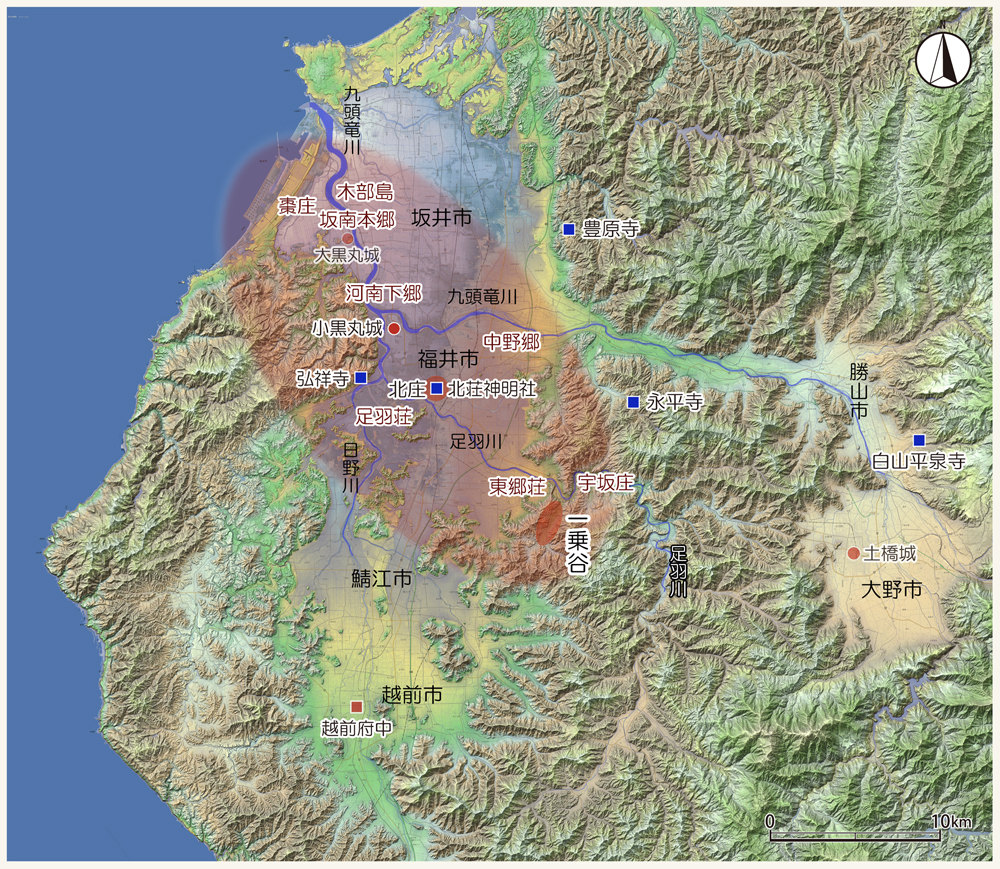

『福井県史』などの史料に即した検討によると、越前2代高景は、延文2年(1357年)に足羽郡の足羽荘預所職を、貞治5年(1366年)には、足羽郡の宇坂荘・東郷荘と坂井郡の棗荘・坂南本郷・木部島、吉田郡の河南下郷・中野郷の7か所の荘郷地頭職を得ています。これらの荘郷は、九頭竜川河口から九頭竜川・足羽川・日野川が合流する福井市の平野部、そして足羽川流域の一乗谷に至る地域を含んでいます。おそらく初期の朝倉氏は、この地域を基盤(根拠地)としていたと考えられます(図1)。

背景図はカシミール3Dで作成しました。

広景は、康永元年(1342年)に、氏寺として安居(福井市金屋町)に弘祥寺を創建し、貞和3年(1347年)には北荘神明社(神明神社/福井県福井市宝永4丁目)を造営しました。このことからみると、広景・高景が拠点としていた場所は、現福井市街地の北庄(北荘)から足羽川・日野川合流地点周辺にあったと考えられます。

本編リンク

本編リンク

朝倉氏の本拠 一乗谷

朝倉時代の一乗谷は、「朝倉本城一乗」「朝倉館一乗」などが総称だったようです(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館1999年)。

朝倉氏が一乗谷に拠点を移した時期は、通説であった越前7代英林孝景の文明3年(1471年)より大きくさかのぼります。

本拠移動の契機・経緯は不明ですが、一乗谷は、足羽郡宇坂荘内にあり、宇坂荘の地頭職を得たことが一乗谷を本拠とする法的な根拠になったと思われます。

「一乗谷」の初見は、越前3代氏景(1339年~1405年)による熊野権現の勧請です。熊野那智大社には、応永2年(1395年)の朝倉氏の質入借金証文が残っているようで、このことは、氏景時代の熊野信仰を裏付けています。

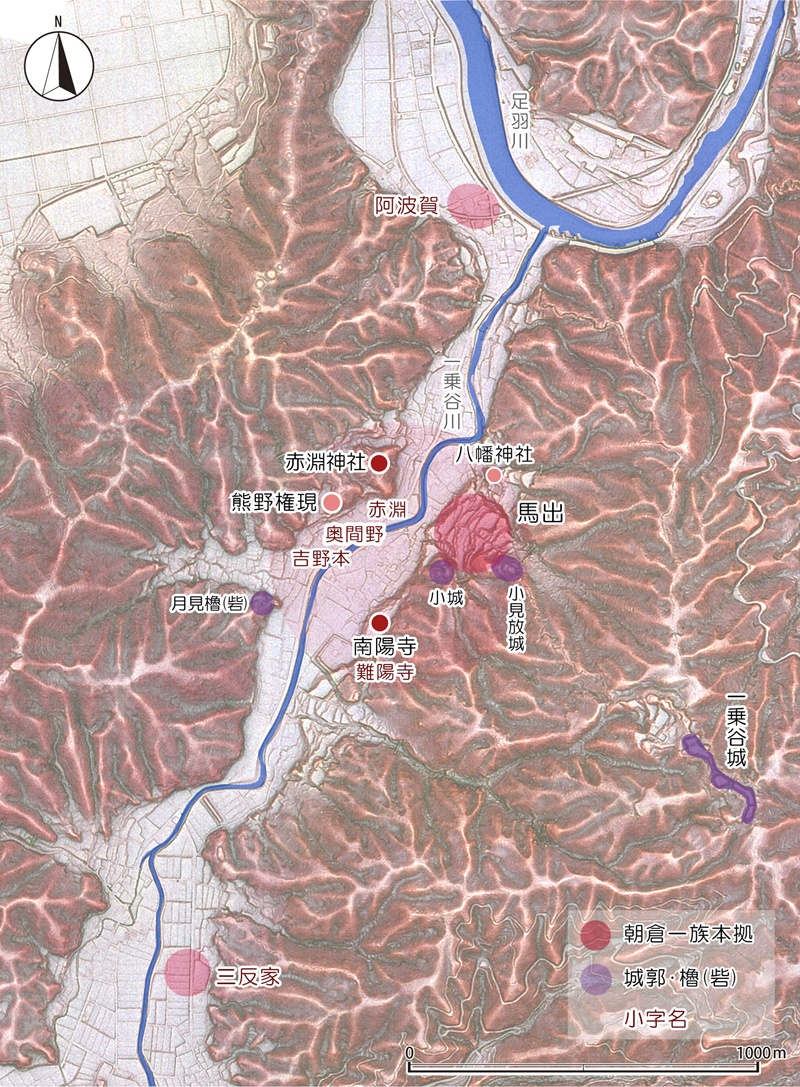

熊野権現は現存しませんが、これに関係する可能性のある小字名「奥間野(オクマノ/御熊野)」が、馬出の対岸、赤淵神社跡下付近に残っています。

また、『朝倉家伝記』によると、氏景の妻で越前4代貞景の母である天心清祐が、14世紀後半に南陽寺を建立しています。

背景図は(川越光洋・石川美咲 2020年)掲載図を使用させてもらいました。

越前3代久景と久景庶族の本拠。

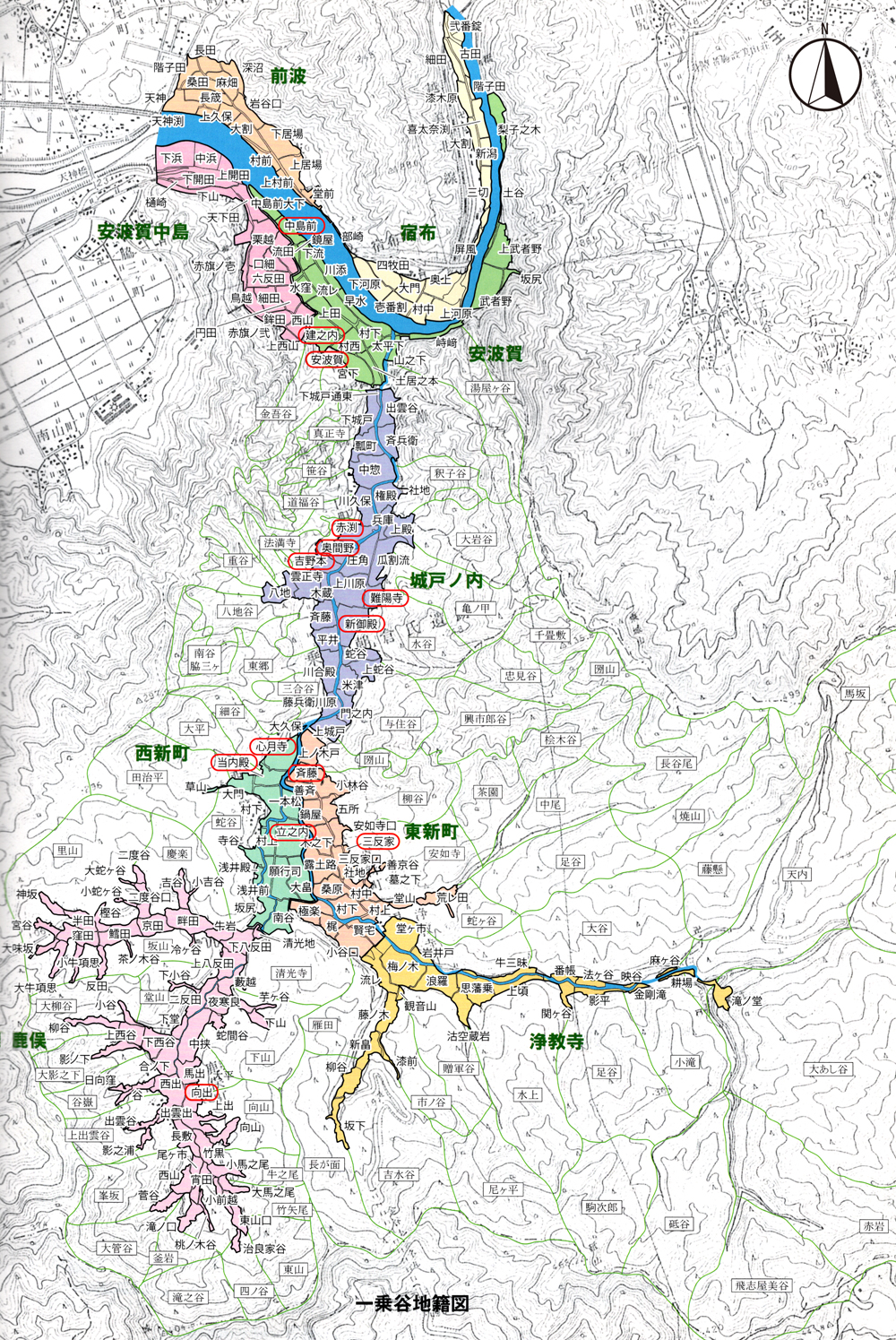

(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2015年)からの転載。赤囲みは追記。

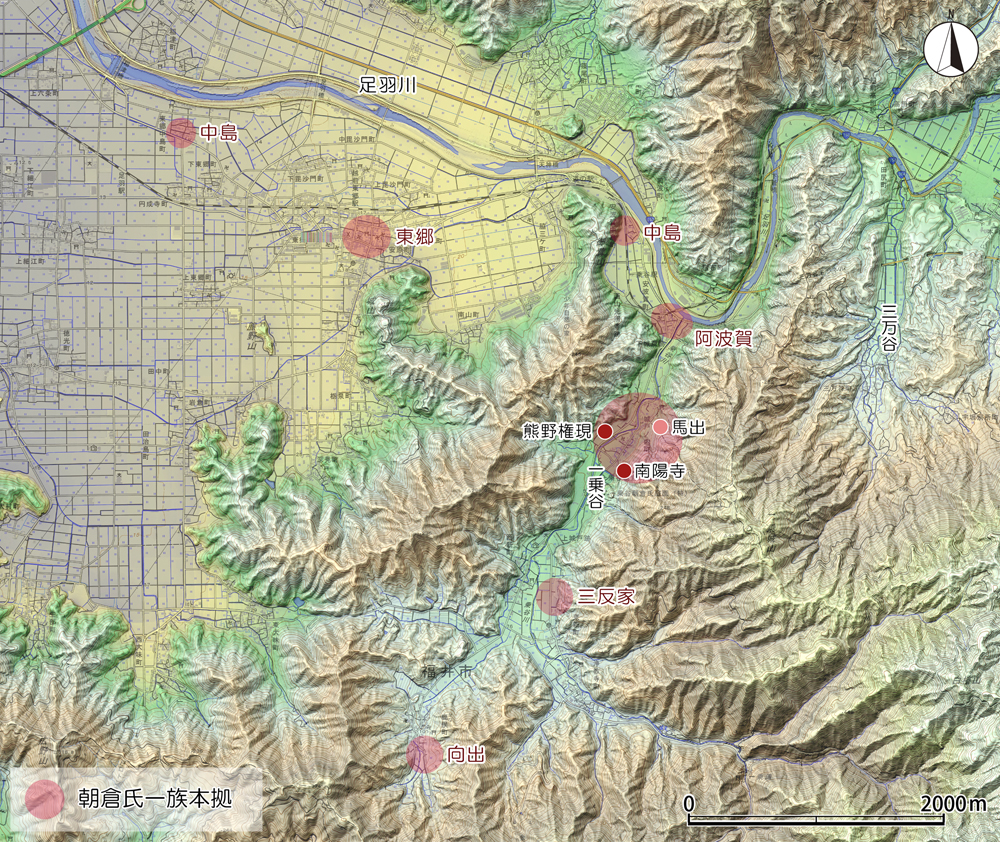

また、氏景の弟茂景、久景、弼景は、それぞれ「阿(安)波賀(あばか)」、「向出(むかいで)」、「三段崎」を、氏景の庶子正景、景康はそれぞれ「東郷」、「中島」を苗字としていましたが、「阿(安)波賀」、「向出」、「東郷」、「中島」はいずれも一乗谷周辺の字名に残っています。三段崎も「三反家(さんだんけ)」と推定されています(図4・5)。

氏景の兄弟親子関係については、諸説あるようですが、越前3代氏景の時代、おそらく14世紀後半には、氏景とその庶族が一乗谷周辺に本拠を置いていたことは間違いなさそうです。

この時期は、一族それぞれが基盤形成のために、分散居住していたのかもしれません(図4)。

本編リンク

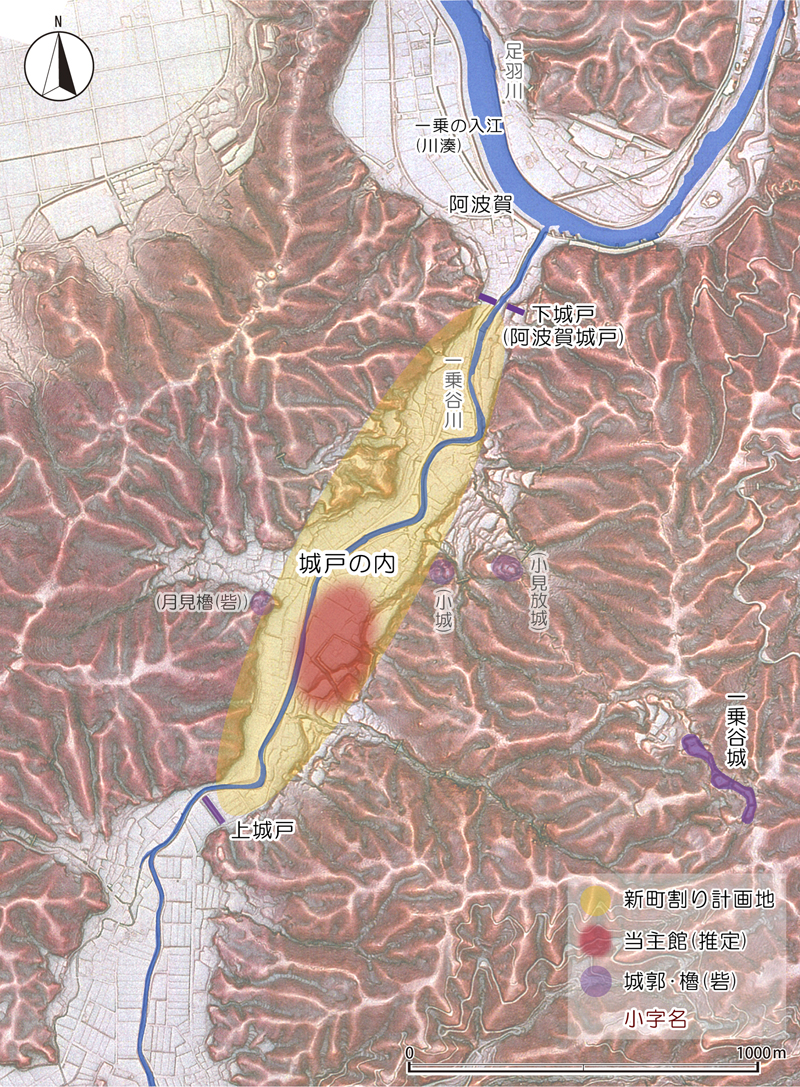

「城戸の内」の成立

朝倉氏一族・家臣団は、その後、当主本宅(居館)周辺にも屋敷を構え、「城下」を形成していったと思われます。長禄2年(1458年)の長禄合戦から応仁・文明の乱を通して行われた越前国統一戦の争乱が契機となったのかもしれません。

文明14年(1482年)閏7月に一乗谷は大火に遭いました。興福寺の『大乗院寺社雑事記雑事記』の記事には「随分の者共焼け死ぬと云々」とあります。「随分の者共」は当時の用法では「主だった人々」つまり一族や重臣のことで、このころには、朝倉氏家中の集住が進んでいた可能性があります。

城塞都市「城戸の内」は、この文明14年の大火を契機とします。

大火の翌年の文明15年(1483年)に、越前8代氏景は、幕府の裁定により越前の支配を争っていた甲斐氏を排除して越前守護代職を得るとともに、越前守護斯波義良を尾張に追放し、朝倉氏は越前国支配を完成させます。

大火後の町づくりは、越前国の中心地に相応しいものであったと思われます。

一乗谷の武家屋敷群や町並みは、改築ごとに盛土で地盤全体をかさ上げしていることから、発掘調査によって、町づくりの変遷を把握することが可能で、小野正敏氏によって大きく3時期に分けられています(小野 1997年)。

このうちⅢ期は、文明14年(1482年)閏7月の大火後の再建期以降で、一体的な都市計画にもとづく町割りが行われた段階です。現在現地で見ることのできる遺構群は、Ⅲ期の最終段階です。

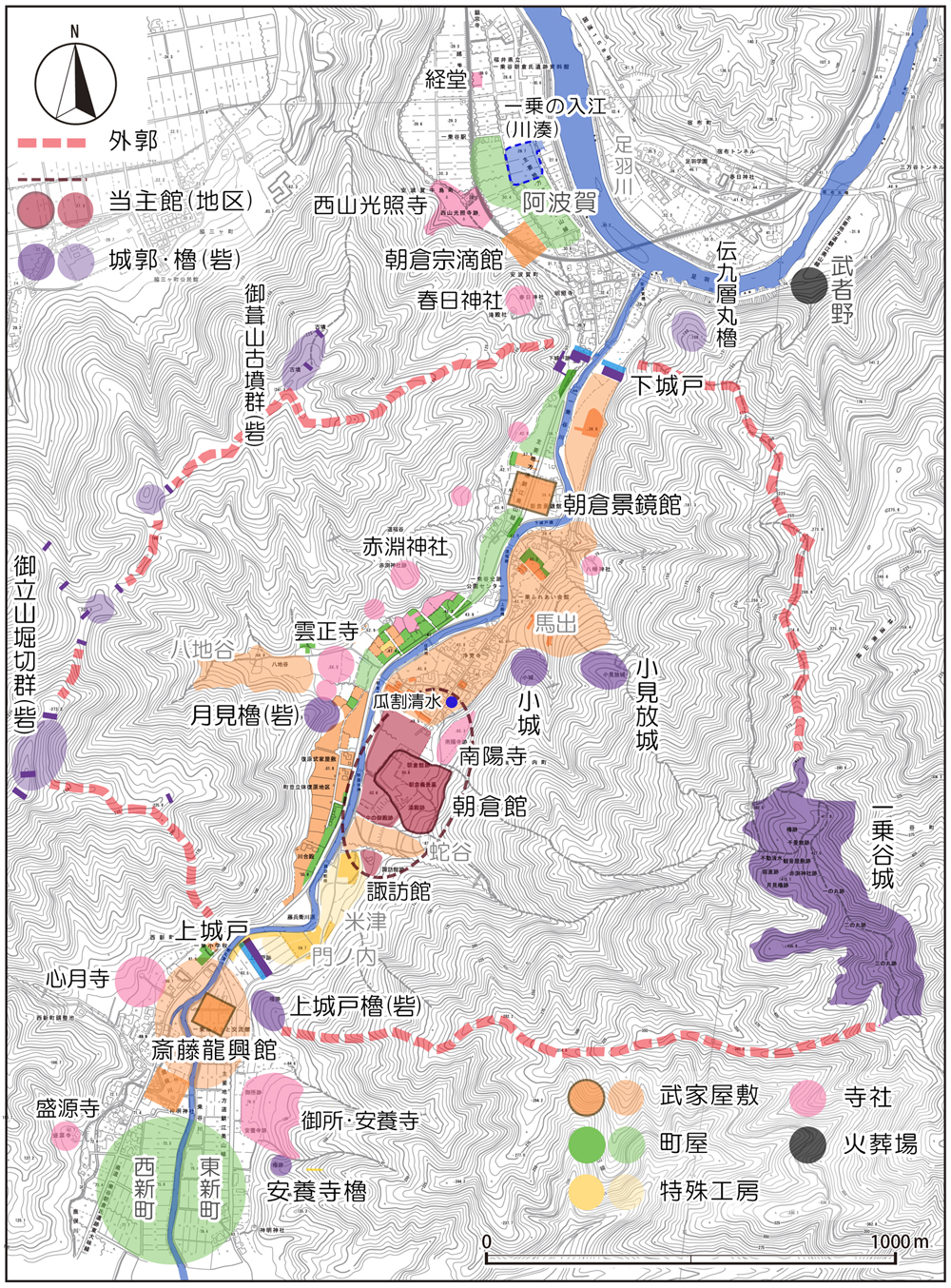

谷の両端を城門・土塁の「上城戸」、「下城戸」(阿波賀城戸)によって区画し、内部には朝倉一門の「同名衆」から新参の「国衆」にいたる武家層、城戸の内の生活を支えた町民・職人、寺社が集められました。「城戸の内」の成立です。

川湊がある下城戸外の「阿波賀」や上城戸外の「西新町」「東新町」など、一乗谷の発展は城戸外に及びました。

一乗谷では、6,000点以上にのぼる石仏・石塔が確認されていて、そのうち1,400点に没年月日と推定される紀年銘が刻まれていますが、これを年ごとに集計(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2015年)すると、永正年間(1504年~1521年)から増加し、越前10代(4代)宗淳孝景晩年の天文年間前半(1532年~1541年)ごろにピークを迎えます。一石五輪塔など小型の石塔・石仏には流行があるので、石仏・石塔数=人口 とはなりませんが、一乗谷の繁栄をある程度反映していると思われます。

本編リンク

本編リンク

背景図は(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2021年)掲載図を使用させてもらいました。

一乗谷の当主本宅

馬出地区

一乗谷の朝倉家当主本宅(居館)については、朝倉館が越前11代義景の本宅であること以外分かっていません。

しかし、朝倉氏が拠点を一乗谷に移した当初、越前3代氏景時代の当主本宅については、「馬出」地区ではないかと考えています。この周辺には、氏景時代に創建された熊野権現推定地や南陽寺、成立年代は不明ですが、朝倉氏が篤く崇敬する赤淵大明神を祀る赤淵神社跡などがまとまっています(図3)。

熊野権現推定地、赤淵神社の対岸にある「馬出」は、山腹に築かれたひな壇状の屋敷群(曲輪群)ですが、この屋敷群(曲輪群)は道路網も整備されておらず、城戸の内の都市計画とは異なる成立時期と経緯をもった地域です。周辺の状況から朝倉氏最初の本拠、越前3代氏景時代の当主本宅であった可能性があると考えています。

その一角にある小見放城、小城は、「馬出」の屋敷群(曲輪群)と一体的に築かれたと考えています。

本編リンク

代替わり新造期の当主本宅

朝倉家当主本宅(居館)は、足利将軍家邸が、基本的に代替わりで新造していることから、朝倉氏も、当主それぞれが別の本宅(居館)を構えていた可能性があります(図7)。

一乗谷の朝倉氏当主本宅については、不確実ながらいくつかの候補地があります。

越前7代英林孝景の本宅については、本宅に隣接して祖父越前5代教景の菩提寺の心月寺を建立したといわれています。上城戸の南側に心月寺の伝承地があることから、その周辺に孝景館があった可能性があります(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1999年)。小字名の「当内殿(とうなんでん)」がこれに当たるかもしれません。周囲には、別に「立之内(たてのうち/館之内)」の小字名や、後に斎藤龍興が居住した濠区画の方形居館跡(小字名「斉藤」)などがまとまっています(図3・4)。

越前5代教景の菩提寺として建立された心月寺が教景の本宅であった可能性もありそうです。ただ、越前5代教景については、朝倉宗滴の孫景垙(不明~1564年)の居宅であったとする伝承があります。宗滴の居宅については、宗滴の官途名の唐風の呼称が「金吾」であることから、西山光照寺近くの「金吾谷」付近と推定されていて、「建之内(たてのうち/館之内)」の小字名が残っています(図5)。ただ、景垙の居宅が宗滴から相伝されたとしても、越前5代教景(1380年~1463年)と景垙の間には100年近い年代差があり、あくまでも可能性を重ねたような説ではあります(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1999年、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2015年)。

なお、英林孝景の本宅については、心月寺隣接地の他に、英林孝景の墓所「英林塚」が当時から動いていないとすれば、その周辺の「蛇谷」地区も候補地になりそうです。「蛇谷」地区周辺は「馬出」と似たひな壇状の屋敷群(曲輪群)が山腹に築かれています。

本編リンク

当主本宅の固定化

文明14年(1482年)閏7月の大火後は、一体的な都市計画にもとづく新たな町割や道路網の整備が行われます。「城戸の内」が成立する段階には、当主本宅は都市計画の中核になければなりません(図8)。朝倉館は、天文12年(1543年)に新造されたと考えられていますが、大火後の越前9代(3代)貞景の時期から、本宅場所については朝倉館周辺に固定されていた可能性があるのではと思っています。天文12年(1543年)の「新造」も、御殿(建物)部分の更新だけかもしれません。大永から天文年間(1521年~1555年)のころは、各地の守護・守護代が山上に居住を移したり詰城を整備していることから、一乗谷城の改修と連動し、この段階に館周囲の濠が掘削された可能性もあると思っています。

本編リンク

一乗谷の城館

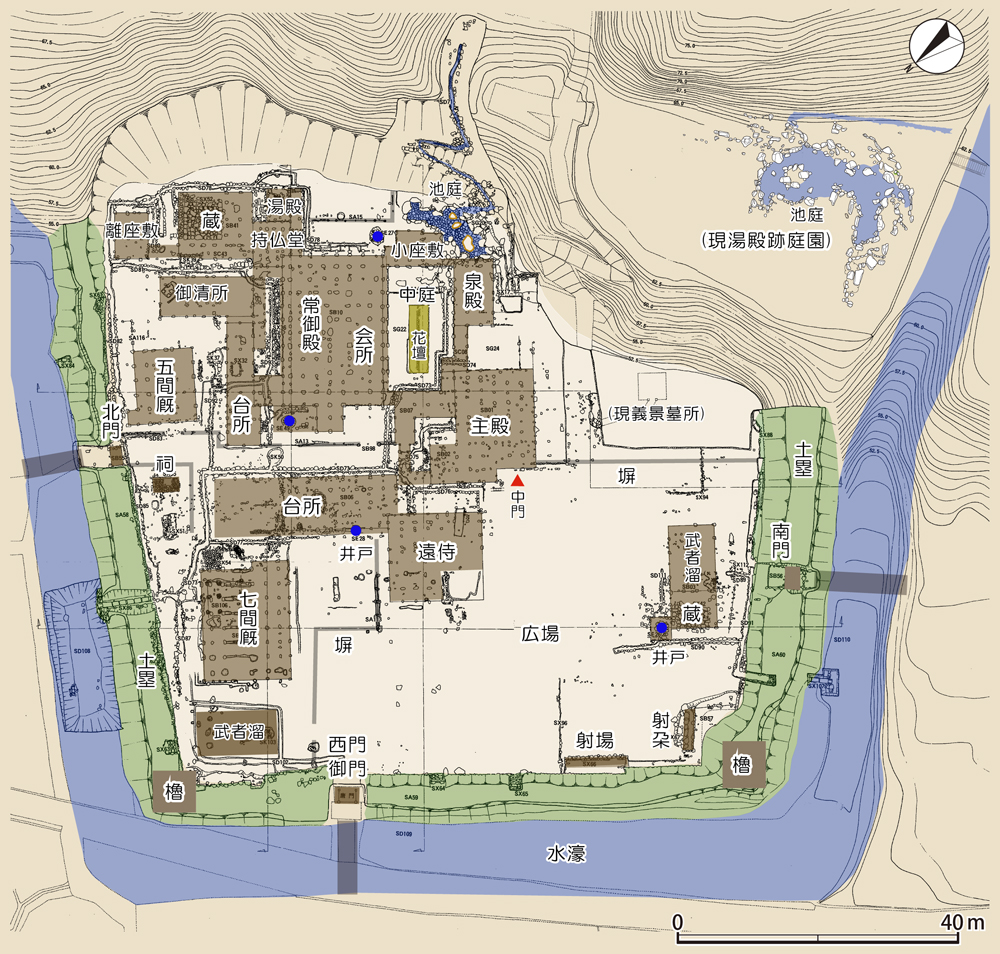

朝倉館

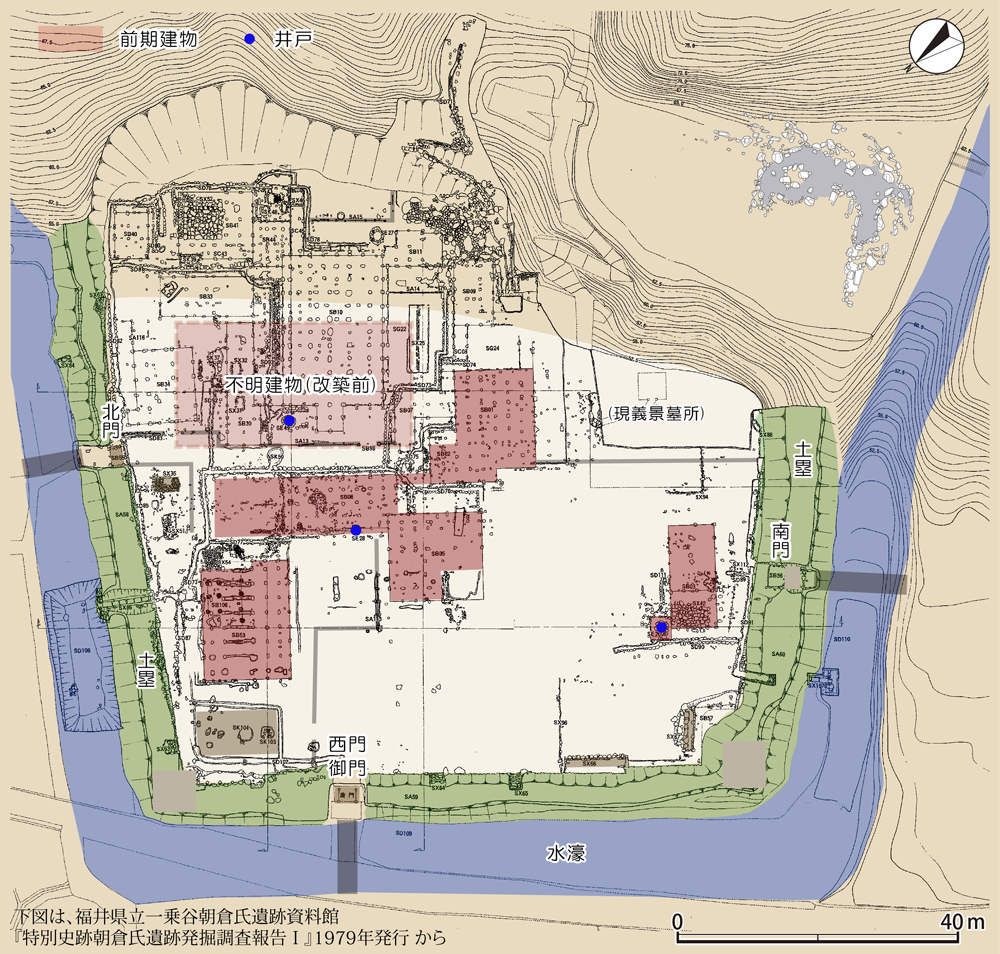

朝倉館は、越前10代(4代)宗淳孝景晩年から越前11代(5代)義景時代の本宅です。

築造時期については、清原枝賢の『天文十二年記』に、宗淳孝景が本宅を天文12年(1543年)に「新造」したと読める部分があります(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2012年)。

宗淳孝景は、朝倉氏として初めて正式に越前守護となり、将軍の御供衆や御相伴衆にも加えられています。また、先にも書きましたが、石仏・石塔紀年銘とその基数から推定される一乗谷の人口は、宗淳孝景晩年の天文年間前半(1532年~1541年)ごろにピークを迎えます。国力は充実し、京文化を好む宗淳孝景のもとには、京都から多くの公家や文化人らが訪れました。

天文12年(1543年)に新造された居館は、朝倉氏全盛期を象徴するような豪華な仕様であったことが想像できます。

しかし、新造からわずか5年後の天文17年(1548年)に宗淳孝景は死去します。義景は16歳で家督を相続しており、孝景館をそのまま使用した可能性が高いと考えられています(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1979年)。

朝倉館は、途中大規模な改修があり、前期と後期に区分されています。

朝倉館の建物群は、柱間寸法と建物方位の違いから正面(西側)の西辺土塁と方位が一致する第1グループと館内の北東側の第2グループに分けられます。

これは大規模な改修によるもので、館内北東側の屋敷地が拡張され、第2グループの11棟の建物が新たに増築されました。

背景図は(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1979年)掲載図を使用させてもらいました。

この改築は、足利義昭(義秋)の「御成」のために行われたもので、永禄11年(1567)年5月17日に義昭を朝倉館に迎え、盛大な饗応が催されました。義景は、このために永禄9 年から永禄10年に約1年をかけて朝倉館を大規模に改修しました。

なお、図13・14では、中の御殿、新御殿を義景時代の増築としましたが、根拠はありません。

本編リンク

本編リンク

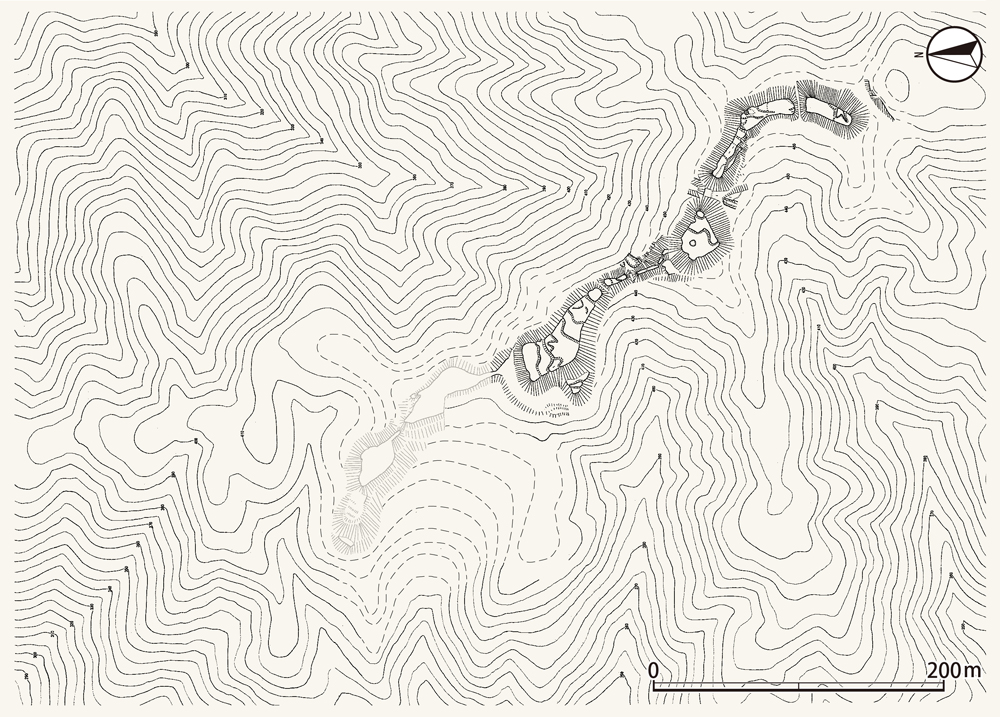

一乗谷城

一乗谷城は、一乗谷右岸の一乗城山(標高471m)に築かれています。

一乗谷城の起源については、室町時代後期の語録詩文集『流水集』に、越前6代家景(1402年~1451年)のこととして「越ノ前州、一乗城ノ畔ニ在リ」との記述があります。これは、家景が一乗(谷)城の山麓に居館を構えていたこととともに、一乗谷城がすでに築かれていたことを意味すると考えられています(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1999年、南洋一郎 2016年、松原信之 2017年など)。

また、越前3代氏景が最初に本拠本宅を構えた「馬出」地区とルートをつないでいることから、「馬出」の詰城として一体的に築かれた可能性があります。そうすると築城時期はさらに14世紀後半までさかのぼることになります。

一乗谷城は、「屋根上曲輪群」と「居住区」(御殿群)が結合する特異な構造をもっています。両者は異なる経緯、時期に築かれたと考えられ、その変遷について、「一乗谷城 1期」「一乗谷城 2期」に分けて考えています。

伝一の丸、二の丸、三の丸からなる「屋根上曲輪群」は、クラシカルな連郭式山城で、中心核(主郭)がはっきりしないこと、各曲輪が独立していて虎口など曲輪間の連絡が明確ではないといった点は、戦国時代末期より以前の山城の特徴だと思います。これを「一乗谷城 1期」とします。

(新谷和之作図、新谷 2021年)の引用です。

その後、当主の山上居住を想定し、千畳敷などの「居住区」(御殿群)を築造し、屋根上曲輪群も曲輪外周に畝状空堀群を構築するなど大規模に改修されます。「一乗谷城 2期」です。

大永から天文年間(1521年~1555年)のころ、各地の守護・守護代は山上に居住を移したり 詰城を整備したりしています。近隣では観音寺城(滋賀県)や七尾城(石川県)などですが、一乗谷城の改修もこれと連動した動きではないか思います。改修時期について、ここでは大永年間(1521年~1528年)を上限として含みつつ、天文年間(1532年~1555年)あたり想定しておきます。「城戸の内」成立後比較的早い段階とみることもできますが、大規模な濠をともなう朝倉館の築造時期、天文12年(1543年)あたりと考えることもできます。各地の畝状空堀群の時期にも諸説あり、なかなか絞りきれないのが実情です。

なお、越前11代義景は、山上に当主本宅を移すことなく天正元年(1573年) 8月の滅亡を迎えることになります。その間、第二の朝倉館として築造された「居住区」は、朝倉氏の私的な山上の別邸や宗教施設に役割を変えていった可能性があります。

本編リンク

小見放城・小城・月見櫓(砦)

小見放城(こみはなちじょう/こみはなれじょう/こみはなしじょう)、小城、月見櫓(砦)はいずれも「城戸の内」内にある城砦で、「城戸の内」成立以前に築かれたと可能性が高いと考えています。

とくに小見放城と小城は、一乗谷最初期の当主本宅の可能性のある「馬出」地区の一角にあり、一体として築造されたと考えられます。

小見放城、小城の名称はおそらく当て字で、「小城」は「古城」と思われます。「小見(放)城」については、城郭の中心部分の名称として使用される「御実城」「実城」の当て字で、「小見城(御実城)」を「放棄する」、「御実古城」の可能性があります。

これらの城砦は、文明14年(1482年)閏7月の大火以降、「城戸の内」が整備されていくなかでその役割を失います。

ただ、小城の堀切の土橋は、一乗谷城 2期の畝状空堀群に関連する「障壁」で、そうすると一乗谷城と同時期に改修された可能性があります。一乗谷城 2期に、小見放城、小城を含む「馬出」地区には、戦時の兵站地、宿営地といった役割があったのかもしれません。

本編リンク

本編リンク

下城戸・上城戸・上城戸櫓

一乗谷は、谷幅が狭まる南北2か所に土塁と濠を築いて閉塞していました。城門をともなう「惣構」の城壁で、南が「上城戸」、北が「下城戸」です。

これは「城戸の内」にともなう施設であり、文明14年(1482年)閏7月の大火以降に築かれたと考えられます。

ただし、長禄3年(1459年)に、「阿波賀城戸口」で堀江利真を中心とした反朝倉の国人勢力との激しい戦い行われており、「阿波賀城戸口」は下城戸の前身となる城柵と推定されています。足羽川側の一乗谷口の閉塞施設は、長禄2年(1458年)に始まる長禄合戦のころには築かれていた可能性があります。

現在残る下城戸は、高さ4mに達する巨石を使用して築いた石垣の城戸口(城門/虎口)で、通路は食違いになり、前面は水濠です。

石垣については、同じ巨石積みがある一乗谷の西山光照寺の石垣の築造が永禄3年(1560年)、白山平泉寺(福井県勝山市)本社前の大石垣が弘治年間(1555年~1558年)であることから、下城戸の石垣もこの時期前後の築造ではないかと考えています。

両城戸には、櫓(城砦)が付属しています。上城戸櫓については信長との抗争期、元亀年間(1570年~1573年)に築造(改築)されたと考えています。

朝倉氏は、元亀年間に若狭・近江で土塁囲み+腰曲輪(横堀)の城を築いていますが、上城戸櫓は、一乗谷周辺でこの時期の特徴をもつ唯一の城砦です。

本編リンク

本編リンク

惣構と御立山堀切群(砦)

一乗谷は、文明14年(1482年)閏7月の大火以降、大規模な都市改造が行われ、城塞都市(城戸の内)が形成されました。

「城戸の内」は、谷の両端を城門・土塁の「上城戸」「下城戸」によって遮断していますが、城戸の内両岸の山域にも、一乗谷城や御茸山(みたけやま)・御立山(おたてやま/みたてやま)堀切群(砦)があり、これらは上城戸、下城戸と尾根によって連結しています。防衛ラインとなる外郭(惣構)であり、これらは城戸の内成立以降、順次整備されていったと考えられます。

ただし、外郭ラインの尾根筋そのものには、積極的に整備が行われた痕跡がありません。点(城戸・城砦群)を線(ライン)として整備するには至っていないと思われます。偏見かもしれませんが、天文24年(1555年)に宗滴が死去して以降、越前11代義景がこうした事業を積極的に行ったとは思えません。

参考文献は、「朝倉氏の城郭 投稿一覧」にまとめてあります。

(川越光洋・石川美咲 2020年)から。

2023年11月、2024年3月現地、2025年11月10日投稿。