金岬・槇山砲台 (3)

舞鶴要塞・舞鶴鎮守府 (4)

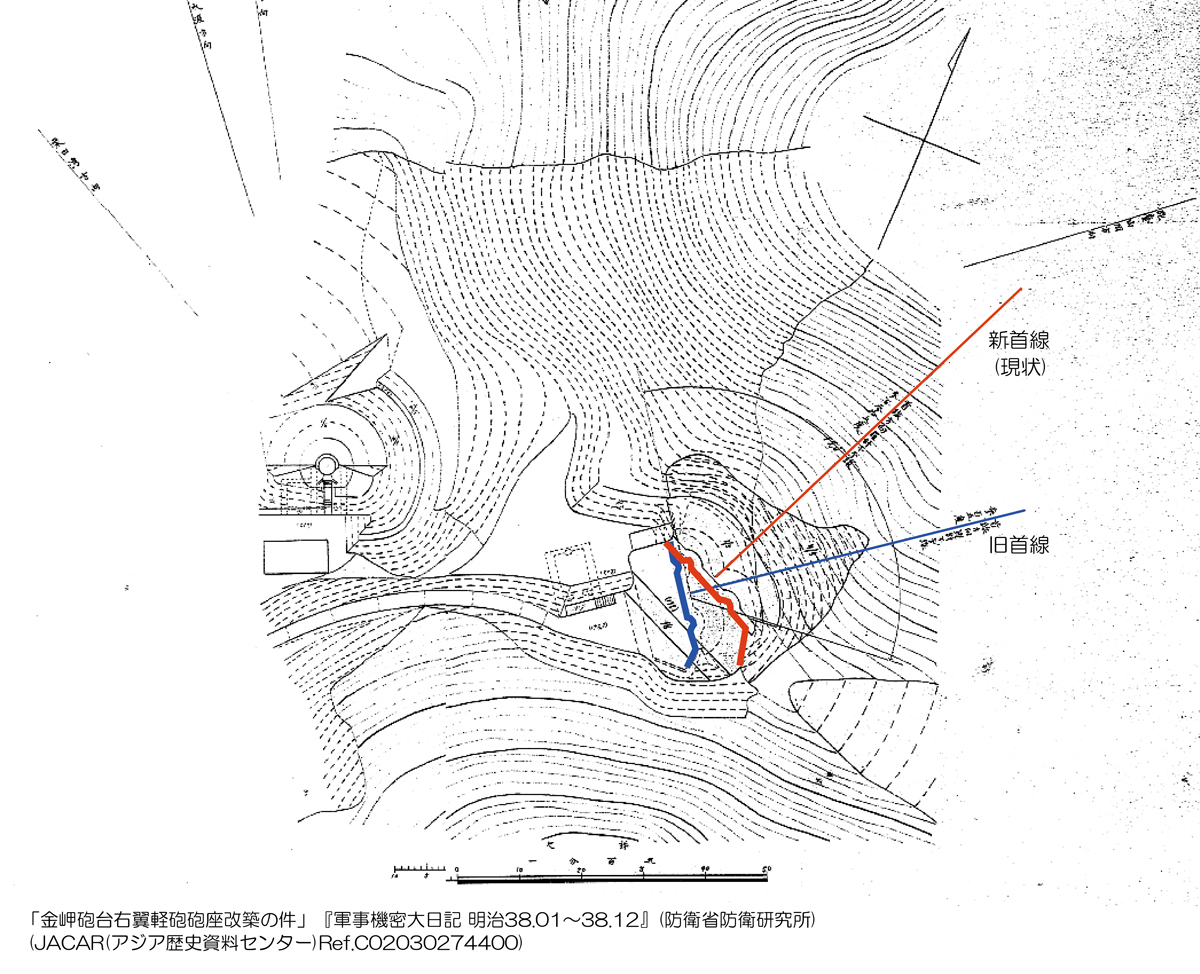

(角田誠 2011年)掲載図をもとに一部加筆させてもらいました。

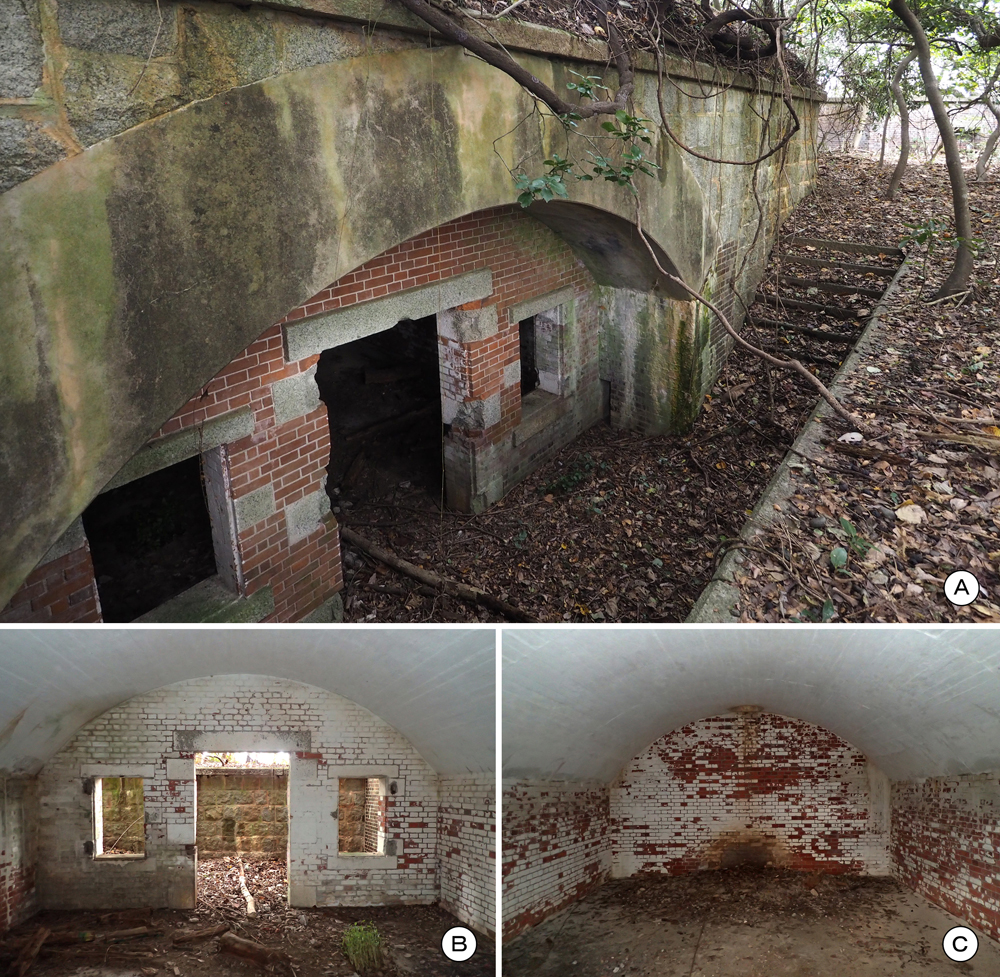

右翼砲側庫

金岬(かながさき)砲台(京都府舞鶴市)の右翼の砲側(ほうそく)弾薬庫(砲側庫)です。

前回投稿の弾廠の先に分岐があり、それを右に進むと右翼砲側庫と砲座です。

砲側庫の手前斜面上下には石造の排水溝がありました。(写真2(A)(B))は同じ排水溝の上下です。

その先左手に地下式の右翼砲側庫があります。

穹窿(きゅうりゅう)(天井アーチ)はコンクリート製で、前壁・脚壁(側壁)・奥壁は煉瓦です。内部は全体に漆喰が塗布されています。

奥壁側天井には通気口があります。ここの通気口上部は、他と違って縁石(左翼砲側庫から五連棲息掩蔽部)が残っていませんでした。

前回紹介した左翼砲側庫と五連式棲息掩蔽部では、前壁前面(外側)の煉瓦は全体に「焼過(やきすぎ)煉瓦」が使用されていましたが、ここでは、前壁前面の基部と掩蔽部前の壁面に使用されています。

「焼過煉瓦」は普通煉瓦(赤煉瓦)に対して暗色の黒褐色煉瓦で、普通煉瓦よりも良質な粘土を高温で長時間焼いたものです。表面が溶解し吸水率が低いので耐水性に優れていています。明治10年代に築城された猿島砲台(神奈川県横須賀市)では、普通煉瓦と焼過煉瓦の使い分けは認められないようですが、その後は、雨に当たる部分などに使用されています。

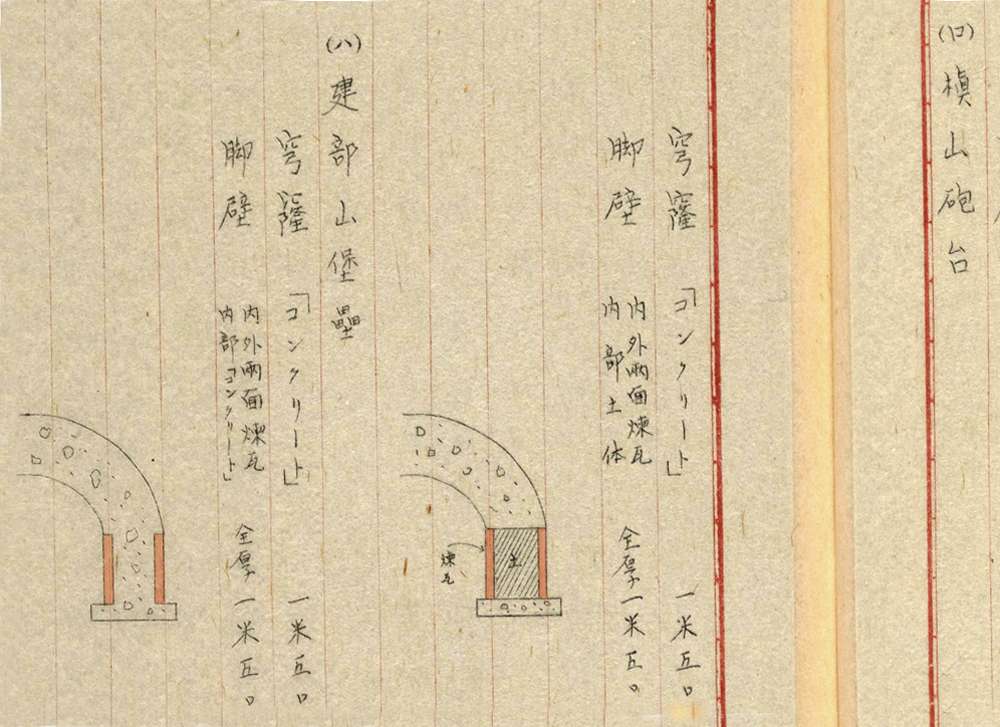

掩蔽部の築造

掩蔽部(えんぺいぶ)、棲息(せいそく)掩蔽部は、砲撃などの攻撃に対して防御の対策のとられた地下(掩蔽)施設です。弾薬庫と思われがちですが、前回投稿した五連式棲息掩蔽部などは兵舎や倉庫などとして使用されていたと考えられます。

掩蔽部は、トンネルではなく基本オープンカット工法で築かれています。

(陸軍築城部本部 1943年)から。略図は(ロ)(ハ)のみ。

『現代本邦築城史』(陸軍築城部本部1943年)によると、舞鶴要塞砲台・堡塁の掩蔽部の構造には、穹窿(天井アーチ)と脚壁(穹窿を支える壁)の建材によって(イ)~(二)の4種がありました。

(イ) 穹窿:コンクリート、脚壁:煉瓦

・葦谷砲台、浦入砲台、金岬砲台

(ロ) 穹窿:コンクリート、脚壁:内外面煉瓦、内部土体(第2図)

・槇山砲台

(ハ) 穹窿:コンクリート、脚壁:内外面煉瓦、内部コンクリート(第2図)

・建部山堡塁

(ニ) 穹窿:コンクリート、脚壁:コンクリート

・吉坂堡塁

(イ)から(二)は築造年代差によるものですが、とはいっても、これらはすべて明治30年代前半の着工です。明治30年代前半は煉瓦からコンクリート造への端境期だったのかもしれません。

なお、それ以前の他要塞について、明治10年代は穹窿・脚壁ともに切石ないし煉瓦造で、明治20年代半ばごろから穹窿にコンクリートが用いられるようになったようです。ちなみに、明治時代のコンクリート(ベント)は無筋です。

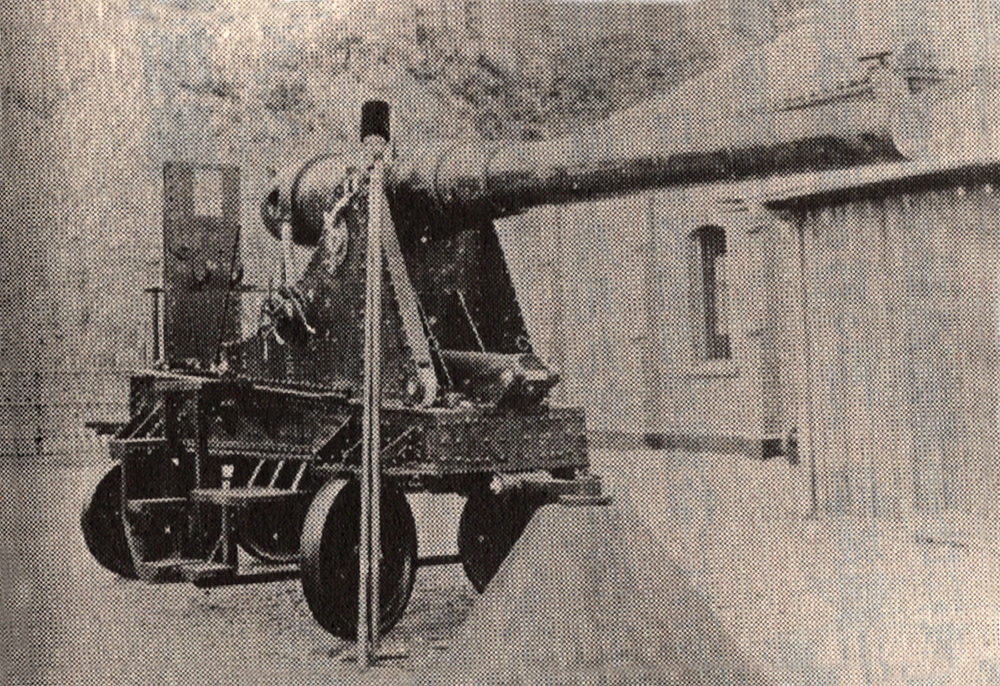

右翼砲座

金岬砲台には3か所に砲座があり、このうち右翼砲座は、克式三十五口径前心軸十五糎加農砲2門を備えていました。

克式三十五口径前心軸十五糎加農砲2門。(B)(C)の前に砲の旋回軸を設置。方形の凹みは即用弾丸置場(弾室)。

横墻(おうしょう)(側壁)から胸墻(きょうしょう)側。

(佐山二郎 2011年)からの転載。写真中央下の山形が旋回軸。

克式三十五口径前心軸十五糎加農砲の「前心軸」とは、砲の前方部分を方向照準旋回軸とするもので、この軸を中心に砲床に埋め込まれたレール(軌鉄)上を車輪で左右に回転させました。

前心軸の場合は、砲座前面の胸墻(きょうしょう)は直線的で、半円状凹部前に旋回軸が固定されます。

金岬砲台では、主砲の克式二十一糎加農砲は日清戦争で鹵獲(ろかく)された戦利品ですが、下記「金岬砲台右翼軽砲砲座改築の件」によると、克式十五糎加農砲も「戦利品」になっています。ただ、参考にしている佐川二郎氏の『要塞砲』(佐山二郎 2011年)では十五糎加農砲について戦利品との記載がありません。

削平地東側標柱。

(写真10)は右翼砲座前面(東側尾根)の削平地です。俯角(水平面から下)射界確保のために尾根筋が削平されたようです(たまや 2021年)。

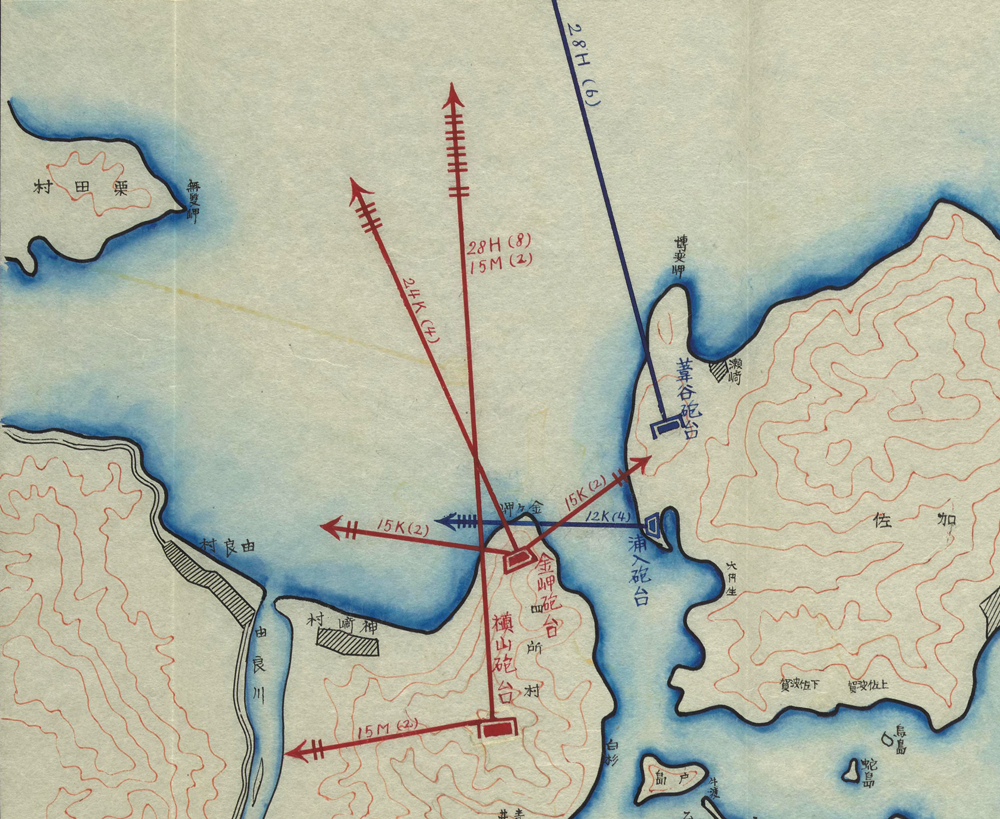

(図2)は金岬砲台の首線方向ですが、右翼砲座は舞鶴湾口側(東側)を向いています。しかし、この右翼砲座は、明治33年の竣工後に、正面の主砲克式二十一糎加農砲との間に死角が生じていることが分かり、35度ほど北へ砲座胸墻(きょうしょう)ラインを改築しています(図3)。

当然のことながら火砲は左右に回転するので一定幅の射界はありますが、それでは埋め切れない死角だったのでしょう。

(陸軍築城部本部 1943年)から。赤線は首線方向。

・「金岬砲台右翼軽砲砲座改築の件」『軍事機密大日記 明治38.01~38.12』明治38年(防衛省防衛研究所)(Ref.C02030274400 アジア歴史資料センター)

国立公文書館アジア歴史資料センターのリンクは こちら

写真撮影位置図は こちら

参考文献・webサイトは、「舞鶴要塞・舞鶴鎮守府 投稿一覧」にまとめてあります。

2023年11月現地、2025年7月13日投稿。