高取城と飛鳥の猿石

高取城 (1)

飛鳥の石造物 (1)

高取城の猿石

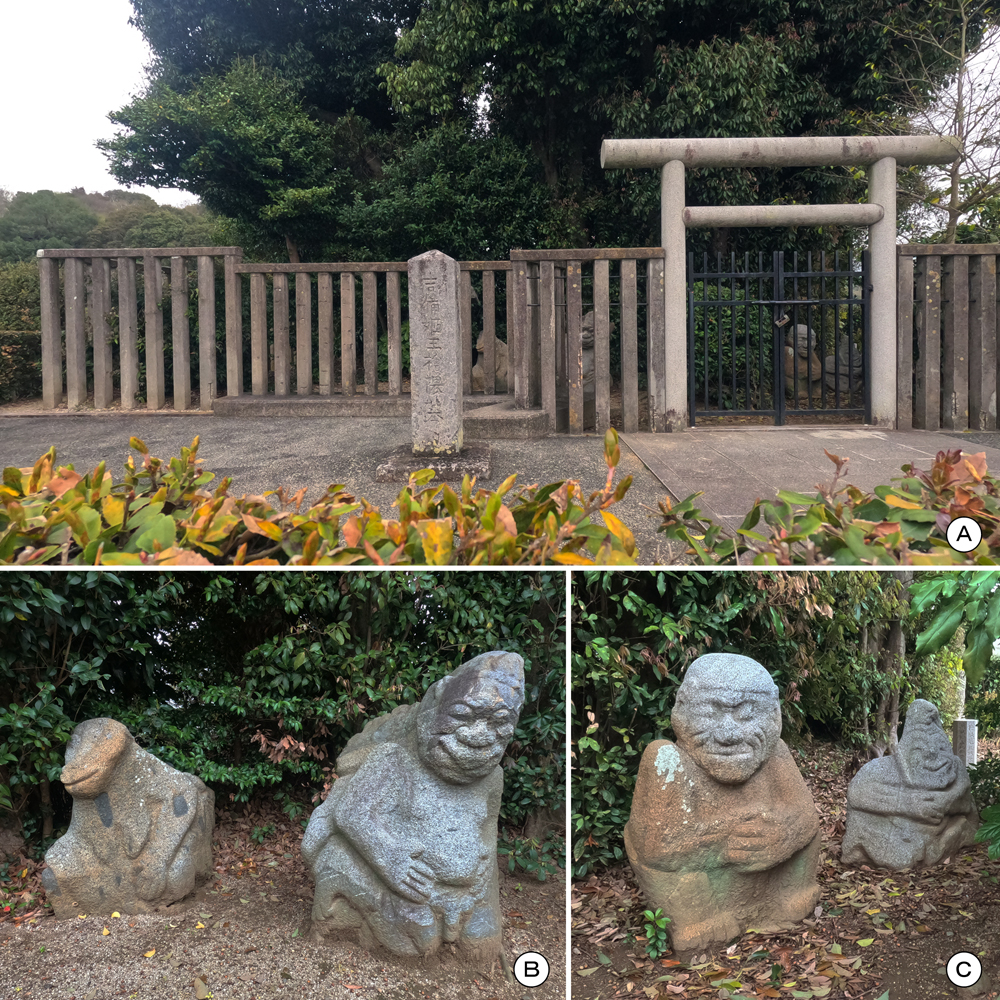

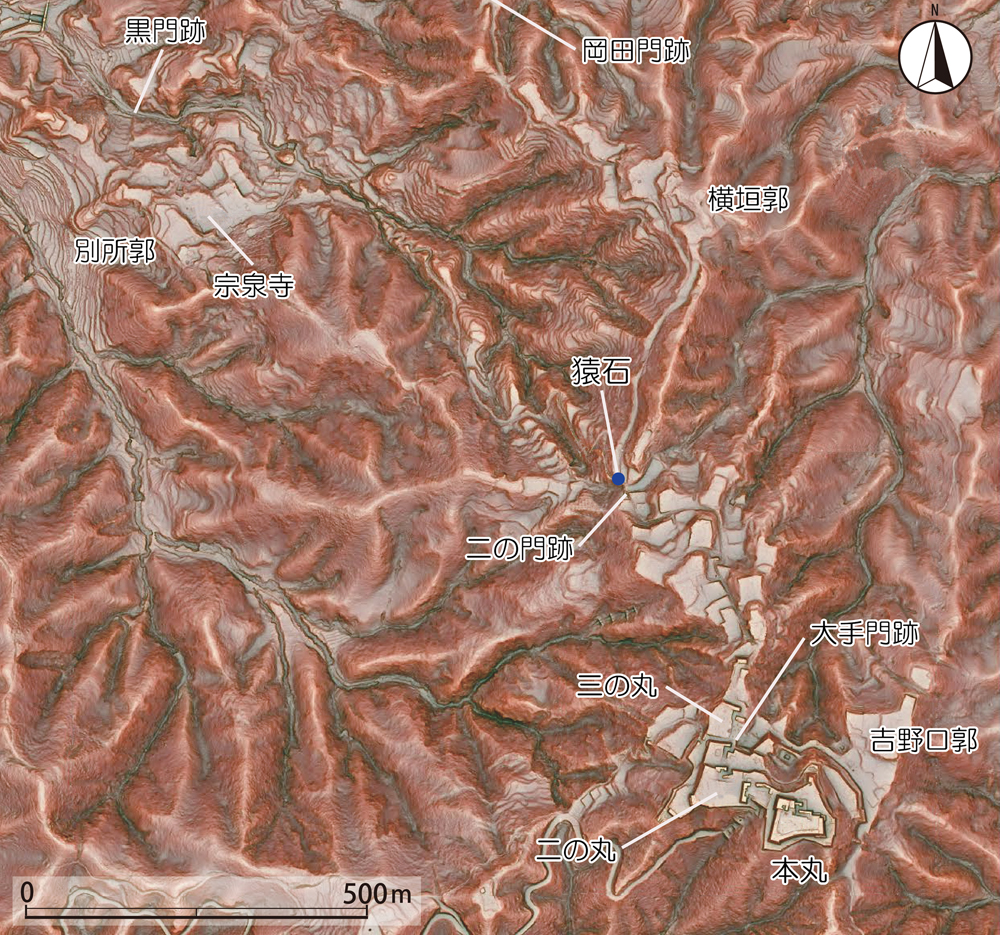

高取城(奈良県高取町)二の門(二之御門)跡手前の岡口門方面との分岐地点(写真7(C))に「猿石」と呼ばれる不思議な石像が置かれています(写真1・2)。

7世紀(飛鳥時代)の石造物です。花崗岩製で高さは85cmです。

なぜ、高取城にあるのでしょうか。

飛鳥の猿石

高取城の猿石の仲間と推定される石造物が、梅山古墳(伝欽明天皇陵古墳)(檜隈坂合陵/ひのくまのさかあいのみささぎ)の陪塚とされている伝吉備姫王墓(きびひめのみこのはか)(檜隈墓/ひのくまのはか)墓内にあります(奈良県明日香村)。これらも「猿石」(平田の猿石)と呼ばれていますが、「女」「山王権現」「僧(法師)」「男」の別称があります。そのうち「山王権現」が最も大きくて高さ131cmです。

【伝吉備姫王墓】

奈良県高市郡明日香村平田

伝欽明天皇陵古墳前に無料駐車場あり。

いずれも、猿とは違う面妖な像です。これらの像が異様なのは、その形相のみならず、「僧」以外は背面にも別の像が彫られていることです。実際に何を表しているのかは不明。

伝吉備姫王墓にある実物は、柵の中にあるので前しか見ることはできませんが、奈良文化財研究所飛鳥資料館の庭にレプリカがあります(写真4・5)。

高取城の猿石にも、裏面(写真2(B))に彫り跡が確認できますが、顔になるかどうかは不明です。もしかすると、高取城に据え置いた時に削ってしまったのではと思ったのですが。。

韓国の百済益山弥勒寺の石人像との関連性が指摘されていますが、「猿石」の方が異様です。

(A)「女」、(B)「山王権現」、(C)「僧(法師)」、(D)「男」。

(A)「女」、(B)「山王権現」、(C)「僧(法師)」、(D)「男」。

飛鳥資料館の庭には、飛鳥地域の石造物のレプリカが集められています。 これらは型取りによるものではなく、すべて石工の左野勝司さんという方が製作されたものだそうです。

【奈良文化財研究所飛鳥資料館】

【開館】9:00〜16:30(入場は16:00)

【休日】月曜日、年末年始

【入場料】一般350円

無料駐車場あり。

今昔物語集と猿石

「猿石」が記録上最初に登場するのは『今昔物語集』です。

平安時代末に成立した『今昔物語集』巻第三十一 元明天皇陵点定恵和尚語 第三十五 に、元明天皇の陵墓選定についての説話があり、「元明天皇ノ檜前(ひのくま)ノ陵」の周辺に「石ノ鬼形(鬼形の石像)」が置かれていることが書かれています。「軽寺ノ南」とあり、軽寺跡(現法輪寺(橿原市))との位置関係からみても、ここに出てくる「檜前ノ陵」が現在の梅山古墳(伝欽明天皇陵古墳)(写真6)で、「石ノ鬼形」が猿石であることは間違いないと思われます。

「元明天皇」については「欽明天皇」の誤りであると考えられています。

掘り出された「猿石」

梅山古墳(伝欽明天皇陵古墳)の猿石は、『今昔物語集』以降記録が途絶えますが、江戸時代になり、元禄15年(1702年)から安永期(1772~1781年)にかけて梅山古墳周濠南側の水田(小字イケダ)から計6体が掘り出されました。このうち、元禄期に掘り出された「二面石」は橘寺(奈良県明日香村橘)に、「人面石」は光永寺(奈良県高取町観覚寺)に運ばれました。

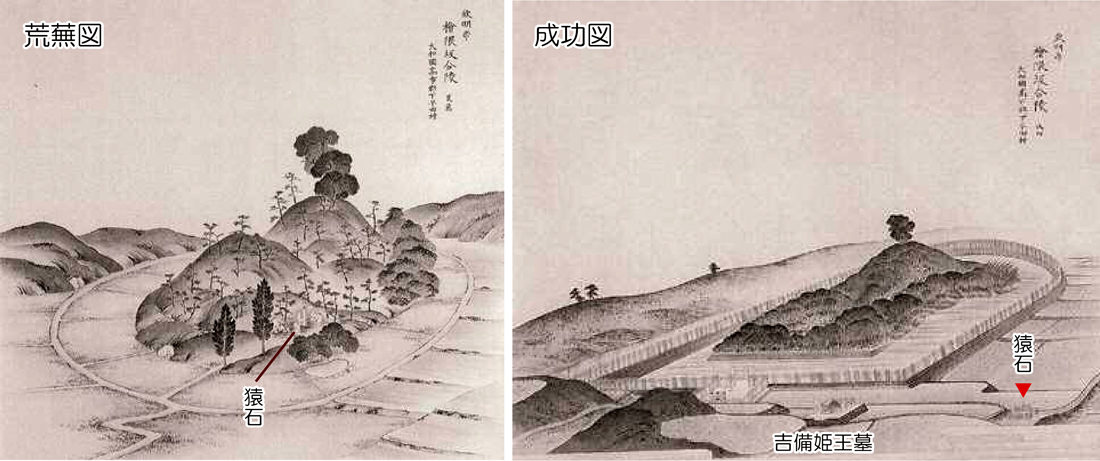

その後に掘り出された4体の「女」「山王権現」「僧(法師)」「男」は、梅山古墳(伝欽明天皇陵古墳)前方部南側下段に置かれました(図1)。

掘り出された江戸時代には、他に例のない異形の石像として広く知られることとなり、多くの紀行文や名所案内に登場しています。

一方地元では、猿面の表現から庚申信仰や山王信仰の対象となり、大きなお腹を抱えた姿に由来する「安産祈願」の信仰は、現在も続いているようです。

(辰巳俊輔 2018年)から転載させていただきました。

幕末になると、尊皇思想の高まりの中、文久2年(1862年)に宇都宮藩の「山陵修補の建白」が幕府によって採択され、109か所の陵墓を対象とした修復工事、「文久の修陵」が行われました。修陵の工事により、梅山古墳(伝欽明天皇陵古墳)は水田化していた周濠が掘削され、外堤が新たに築かれて満々と水をたたえた水濠が造られました。文久の修陵では修陵の記録として、各陵の工事前と工事後の様子を描いた『文久山陵図』が作成されています。工事前図が「荒蕪図(こうぶず」、竣工図が「成功図(じょうごうず)」です。京都の御用絵師の鶴澤探眞が描きました。

猿石について、「荒蕪図」では前方部南側くびれ部付近の墳丘裾部に描かれていますが、「成功図」では、伝吉備姫王墓のさらに南側の柵内にあり、その後、明治8年(1875年)までに現在の伝吉備姫王墓内に移されたようです(図1)。ちなみに、伝吉備姫王墓は「荒蕪図」にないことから、「文久の修陵」の際に築かれた可能性があるようです。

伝吉備姫王墓の猿石は、明治初期に東京の帝室博物館へ移す話が進められていたようですが、最終的には地元信仰に配慮したのか、実現しませんでした。

しかし、高取城の猿石は、こうした経緯には含まれません。元禄期以前、おそらく高取城築城時にもち出されたのでしょう。

猿石と梅山古墳(伝欽明天皇陵古墳)

「猿石」は何の目的でいつ造られたのでしょうか。

猿石によく似た石人像が、韓国、百済益山弥勒寺にあります。創建は639年で、石人像は石塔の四隅に置かれていました。結界、魔除けということでしょう。

飛鳥の石像で年代が判明しているのは、明治35年(1902年)に明日香村の石神遺跡から出土した「須弥山石(しゅみせんせき)」で、『日本書紀』斉明3年(657年)7月の「須弥山を像(かた)どったものを飛鳥寺の西に作り、都貨邏人(とからびと)を饗宴した」の記事に対応するようです。斉明天皇は、石造りに熱心で、年代的には弥勒寺石人像とも矛盾しないと思います。

しかし、『今昔物語集』にある「檜前ノ陵」を欽明天皇陵とすると、崩御年は571年で、宮内庁による周濠護岸工事にともなう発掘調査でも、6世紀後半の須恵器が出土しています。前方後円墳という墳形も大和では6世紀末には終焉します。

欽明天皇崩御年を猿石の年代とすると古すぎるように思います。6世紀にこうした石像の類例は見当たりません。

ただ、欽明天皇陵は、『日本書紀』によると築造後に何回か再整備されているようです。

推古天皇20年(612年)には、欽明天皇妃で推古天皇の母、堅塩媛(きたしひめ/かたしひめ)を欽明天皇陵に合葬しています。

推古天皇28年(620年)10月には、「砂礫(さざれし)」を檜隈陵の上に葺き、域外に土を積みて山をなし、氏(豪族)たちが大柱を土の山の上に立てることを競ったとする記事があります。

「砂礫」は墳丘の貼石(葺石)のことで、「域外の土の山」は、外堤(小字ツクエ)のことと考えられています。江戸時代に檜の大木が小字ツクエから出土したという伝聞もあるようです。

ここでとくに問題になるのが「砂礫」です。大和では、古墳時代前・中期の主要前方後円墳の墳丘表面に葺石(ふきいし)があることは一般的ですが、後期古墳で葺石または貼石を使用した古墳は存在しません。

一方、飛鳥時代になると、石舞台古墳など墳丘に加工石を使用した貼石をもつ古墳が数多く見受けられるようになります。

しかし、本来ないはずの後期前方後円墳である梅山古墳(伝欽明天皇陵古墳)で貼石が確認されています。これは、『日本書紀』推古28年条の改修を裏付けるものと考えられています。

さらに、梅山古墳(伝欽明天皇陵古墳)の南方の平田キタガワ遺跡で、大規模な石敷をともなう遺跡が発見され、斉明朝期(655~661年)に、迎賓館など何らかの重要施設が造られたと考えられています。

猿石は、『今昔物語集』の時代から小字イケダの水田にあったようです。そこは、『日本書紀』推古28年条にある新たに築かれた外堤(小字ツクエ)と、平田キタガワ遺跡の間にあたります。

古墳外堤から転落したものであれば推古天皇28年(620年)、平田キタガワ遺跡側から転落したのであれば斉明朝期(655~661年)ということになります。猿石の性格も、古墳外堤であれば、境界、結界を意識したものであり、平田キタガワ遺跡が迎賓館であれば記念物的なものになります。

現在両説があるようですが、私的には結界、魔除け的なものだと想像しています。

梅山古墳(伝欽明天皇陵古墳)と小字イケダ、小字ツクエ、平田キタガワ遺跡の位置関係はこちら。(辰巳俊輔 2016年)からの引用です。

(A)二の門前水濠、(B)二の門跡、(C)岡口門方向から。二の門跡は左方向。

背景図は、『ARアプリと図面で楽しむ日本一の山城 大和高取城』高取町発行からお借りしました。

総石垣の城としての高取城の築城時期は、豊臣秀長・秀保時代(1585~1595年)から本多氏時代の文禄・慶長期と考えられます。

次回投稿しますが、高取城築城時、飛鳥は石材調達の場となり、石造物や古墳を破壊し、石垣の築石としてもち出すことが行われていました。

飛鳥地域には、石造物や切石積みの横穴式石室、横口式石槨などが多数あることから目を付けられたようです。猿石は、石垣の築石といっしょに運ばれたのでしょう。

高取城城主が猿石の由来を知っていたとは考えられませんが、見た目に霊力を感じたからなのか、石垣の築石とはならず、二の門の手前に置かれました。邪気や悪霊から城を守る魔除け、結界としての役割を期待したのでしょう。

現地の案内板は こちら。

【補足】欽明天皇陵

現在につながる天皇陵の探索および治定は、そのほとんどが江戸時代に行われ、明治期になって皇族を追加し決定されました。現在の考古学的な見解と年代的に齟齬のある陵墓が多数あるようです。

平安時代には、すでにかなり混乱していたようです。

天武・持統天皇のころ、陵墓祭祀が定められますが、平安時代になり、清和天皇(在位858~876年)のころには、天智天皇の血統の重視する歴史観から、陵墓祭祀の「国忌」(年忌法要)と「荷前」(初物の奉献)の対象は、天智天皇を含む近い時代の天皇御廟(十陵)と外戚四墓のみとする十陵四墓制ができました。これにより、陵墓の多くは(直接的な)管理の対象外になっていきましたが、現状の追認だったのかもしれません。

醍醐天皇(在位897~930年)には、『延喜式』「諸陵式」が編さんされ、陵墓一覧(73陵、47墓)が再整備されますが、これも実態としては、陵墓を「近陵(墓)」と「遠陵(墓)」に区分し、陵墓管理を近陵(墓)に絞るものでした。

陵墓祭祀そのものも、鎌倉時代から南北朝期には途絶えてしまいます。

欽明天皇陵も、ご多分に漏れず諸説あります。

『今昔物語集』の「檜前ノ陵」と『日本書紀』推古28年条の「檜隈陵」は、記述内容と現地が一致する梅山古墳(伝欽明天皇陵古墳)であることは間違いありません。しかし、それでも欽明天皇陵に異説があるのは、梅山古墳(全長140m)のすぐ北方に、奈良県最大の前方後円墳、五条野丸山古墳(奈良県橿原市)(全長330m)が、天皇陵としては未指定(陵墓参考地)のまま残されていることです。築造年代は6世紀後半で、横穴式石室の規模も全国最大級です。

『日本書紀』には、推古28年条の「檜隈陵」以外に、「檜隈坂合葬陵」、「檜隈大陵」の名称があることから、今尾文昭氏は、欽明天皇陵には二つの陵があり、五条野丸山古墳から梅山古墳に改葬されたのではないかとしています(今尾 2018年)。しかし、『日本書紀』に欽明天皇の改葬記事はありません。

梅山古墳=欽明天皇陵は可能性が高いと思うのですが、そうすると欽明天皇陵を凌ぐ巨大古墳、五条野丸山古墳の被葬者は、もう一人の実力者蘇我稲目なのか。これははたして古代史の非常識なのか、常識となるのか。

なお、『今昔物語集』の、「檜前ノ陵」=元明天皇については、元明天皇陵が「奈保山東陵」(奈良市)であることから明らかな誤りです

次回は、飛鳥の石造物・古墳と高取城の転用石です。関連動画は次回掲載します。

参考文献

・高取町『国指定史跡高取城跡基礎調査報告書』高取町文化財調査報告第30冊 2004年

・城郭談話会『大和高取城』2001年

・今尾文昭 「幕末維新期における飛鳥猿石の所在空間」『河上邦彦先生古稀記念献呈論文集』河上邦彦先.生古稀記念会 2015年

・今尾文昭「古記録にみる飛鳥猿石の遍歴」『律令期陵墓の成立と都城』青木書店 2008年

・今尾文昭『天皇陵古墳を歩く』朝日新聞出版 2018年

・辰巳俊輔「飛鳥の始祖王墓 梅山古墳の歴史的意義」『明日香村文化財調査研究紀要』第15号 2016年 PDF

・辰巳俊輔「飛鳥地域における古墳研究の軌跡(上)」『明日香村文化財調査研究紀要』第17号2018年 PDF

2020年11月、2021年3月現地、2025年5月6日投稿