田野合戦と景徳院

武田氏の墓所(1)

JR甲斐大和駅北口ロータリー。2002年造立。

武田宗家滅亡前夜

裏切りの連鎖

天正3年(1575年)5月21日の長篠の戦いで、織田・徳川連合軍に敗れた武田勢は多くの重臣を失い、屋台骨は大きく揺らぐこととなりました。

奥三河から遠江国では徳川の反攻により劣勢となり、さらに北条氏との甲相同盟が破綻したことで、伊豆国から駿河国国境でも苦境に立たされるようになりました。一方、佐竹義重らとの連携によって、上野国から北武蔵では北条氏に対して優位に立ち、なんとかバランスを取っていたかのようにも見えましたが、体制内部はかなり揺らいでいました。

遠江国の拠点である高天神城(静岡県掛川市)は、家康が付城の「高天神六砦」など周到に包囲網を構築したため、勝頼は後詰めができないまま傍観するしかありませんでした。

籠城3年、城内に多数の餓死者が出るなか、城主岡部元信は家康に降伏を申し出ますが、信長はこれを承諾せず、天正9年(1581年)3月22日、城から討って出て全滅します。結果、家臣や有力国衆を見殺しにした勝頼に対する『信長公記』(巻14)の評は辛辣で、

「武田四郎御武篇に恐れ、眼前に甲斐・信濃・駿河三ヶ国にて歴々の者上下其数を知らず、高天神にて干殺しにさせ、天下の面目を失いし候」。

『甲陽軍鑑』によると、織田方による武田氏内部への調略活動は天正8年ごろには進められていたようです。

『当代記』(寛永年間(1624年~1644年)成立)によると、信濃国木曽郡の武田御一門衆、木曽義昌は、天正10年(1582年)1月25日に遠山友忠を通じて織田信忠に内通を申し出ました。これは翌々日の1月27日には勝頼のもとに伝えられます。

勝頼は、武田信豊(勝頼従兄弟)に義昌討伐を命じ、自らも出陣します。しかし、鳥居峠の戦い(長野県木祖村)で信豊ら先鋒隊が木曽勢に敗れると、義昌に内通し勝頼に反旗を翻すものが次々現れました。さらに、武田一門の武田信廉は大島城(長野県松川町)を放棄、穴山梅雪謀反の第一報が伝わるなど、勝頼は織田軍と直接対峙することなく、新府城(山梨県韮崎市)に兵を引かざるを得なくなりました。さらに、新府城帰還直後に高遠城(長野県伊那市)陥落と仁科盛信自刃の報が入り、信忠軍の脅威が身近に迫ると、新府城内は大混乱になり、さらに多くの家臣・兵が逃亡しました。

勝頼敗走

この時の新府城内での軍議の内容は、『甲陽軍鑑』(1577年~1586年成立)や『甲乱記』(1582年か、1646年以前の成立)にあり、よく知られています。信勝は新府城で一戦を交え滅亡することを主張。真田昌幸は上野国岩櫃城で籠城することを献策しましたが、跡部勝資が、甲斐国内でも険阻な地形の郡内(都留郡)に退くことを進言し、岩殿城主小山田信茂もこれを快諾したことから、勝頼は岩殿城に移ることを決め、体制を立て直した後、勝沼あたりで織田軍に決戦を挑むこととしました。

平山優氏によると、信長は勝頼を高く評価していて、かならずどこかで決戦を仕掛けてくる。その時は信忠では荷が重く、信長自身が指揮を執ることを考えていたとしていますが、そうだとすると、武田勢の自壊は信長の想像を超えるスピードで進んでいきました。

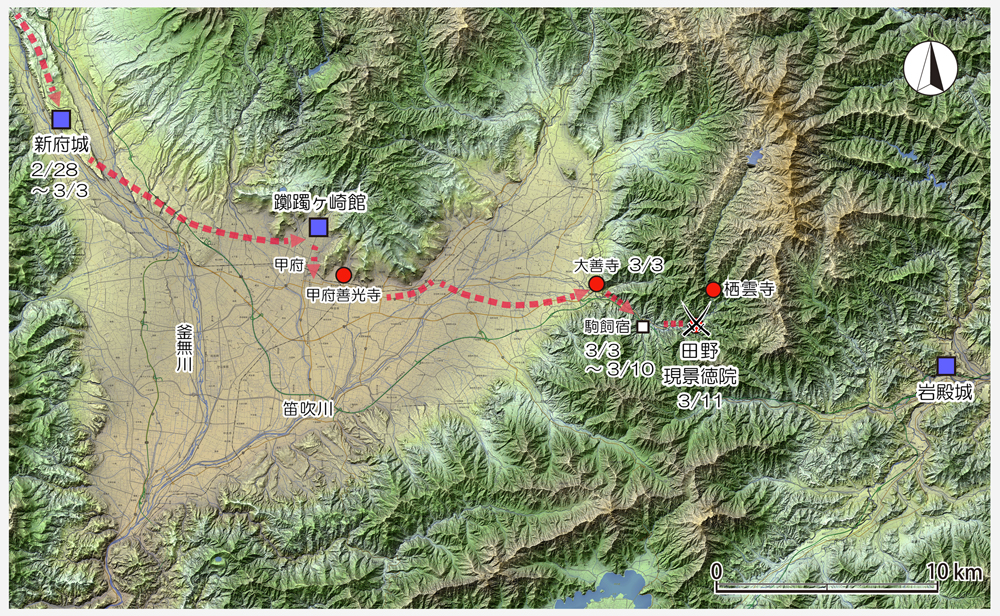

軍議の翌早朝、3月3日、勝頼は新府城に火を放ち出立しますが、『信長公記』によるとその数800余人で、200人もの女性、子供を含んでいました。甲府の一条信龍屋敷、甲府善光寺(山梨県甲府市)を経て、その日の夕刻には大善寺(山梨県甲州市)に到着します。

この強行軍で、多くの子女も脱落したようですが、武田信玄の四女で織田信忠の婚約者であった松姫(信松尼)は、勝頼の娘貞姫、仁科盛信の子信基らを連れ、武蔵国横山宿恩方村(東京都八王子市)に逃れています。

背景図はカシミール3Dで作成しました。

大善寺では理慶尼と対面します。理慶尼は武田家の親族で信玄に謀反の疑いをかけられて滅亡した勝沼信元の妹です。大善寺に小さな庵を構えて暮らしていました。因縁のある人物の跡取りですが、厚くもてなし薬師如来に武運を祈ったといいます。

鎌倉時代の建築、国宝です。

境内東端の方にあります。

【大善寺】

山梨県甲州市勝沼町勝沼

国道20号線沿いに無料駐車場。

【拝観時間】 9:00~16:30(受付16:00まで)

【拝観料】 大人個人500円

翌早朝大善寺を発ち、駒飼宿(山梨県甲州市)へ。3月10日までここに滞在し、準備のため先行した小山田信茂の迎えを待ちました。しかし、なかなか迎えは来ず、そうこうしている間に信茂と通じた小山田八左衛門(信茂従兄弟)と武田信堯(勝頼従兄弟)は、信茂の人質を奪って逃亡。信茂は笹子峠を封鎖し、勝頼が送った使者を追い返しました。ここで信茂の離叛が確実なものとなりました。

勝頼は、応永23年(1416年)に上杉禅秀の乱で武田信満(武田家第十三代当主)が自害した天目山栖雲寺(棲雲寺)(せいうんじ)を死地として目指しました。しかし、『三河物語』では勝頼を裏切った甘利左衛門尉、大熊備前守、秋山摂津守らが、『甲陽軍鑑』では織田方に道案内などを買って出た天目山周辺の農民一揆が行く手を阻み、入山することがかないませんでした。

田野合戦(天目山の戦い)

3月10日夜、天目山の手前、田野(山梨県甲州市)で進退窮まった勝頼主従は、ここを死に場所と定め、敵を迎え撃つ準備を始めました。『信長公記』によると、百姓の民家の周辺に柵を構えた程度のものだったようです。

翌朝、追尾していた滝川一益勢は、勝頼の居場所を発見、攻めかかりました。

戦いの様子については、武田方の史料として『甲陽軍鑑』、『甲乱記』、『理慶尼記』(理慶尼1611年没以前に成立)、織田・徳川方の史料として『信長公記』、『三河物語』(1626年~1632年成立)などがあり、これらについては、成立年代が同時代ないし江戸初期までの比較的信憑性があると考えられているものです。

このうち、『理慶尼記』の著者は、3月3日に勝頼が大善寺で対面した理慶尼です。合戦の5日後に田野の地を訪れていて、三科某という侍が号泣しながら遺骸の処理にあたっているのを目撃しています。

『理慶尼記』や『甲乱記』には、勝頼、勝頼継室の北条夫人、信勝の最期についてかなりこまかい描写があり、『理慶尼記』には辞世の句も伝えています。

しかし、史料間の記述に一致点が少なく、史実とは言い難い内容が大半です。理慶尼は三科某から聞き取ったのかもしれませんが、武田方で勝頼らの身近にいて生き残った人物はおそらく皆無だと思います。

その中で、『信長公記』は、信勝と容姿と奮闘振りを後世に名を残すものとしていて、このことは、描写は異なるものの各書が取り上げています。

もう一人『信長公記』が取り上げているのが土屋昌恒です。昌恒は武田氏の譜代家老衆で、武田二十四将の一人土屋昌続の実弟です。『信長公記』では「比類なき働き」であったとしています。地元でも、「土屋惣蔵片手千人斬リ」(写真5(D))の伝承を残しています。狭隘な崖道の岩かどに身を隠し、片手で藤づるにつかまリ、片手で寄る敵千人を斬リ倒し下の谷へ落としたとのことです。

土屋昌恒の嫡男忠直はその後家康に召し出され、慶長7年(1602年)には上総久留里2万石の藩主となっています。

勝頼の最期については、勝頼を討った人物として、伊藤伊右衛門永光が知られているものの、これは『三河後風土記』にしか記述がありません。また、『当代記』には、「勝頼討し侍に、自信忠吉光のわきさし、馬一疋、金五百両被下」とあるようですが、名前の記載がありません。

『三河後風土記』は先にあげたものよりも後に成立している史料で、真偽に関しては不明です。自害したのか討死にしたのか、当時から確証のある情報が得られなかった可能性が高そうです。

天正10年(1582年)3月11日巳刻(午前10時頃)、戦いは終わり、武田宗家は滅亡します。

享年は勝頼37、北条夫人19、嫡男信勝16でした。

戦後、中山広厳院(山梨県笛吹市一宮町)の住職拍橋俣因も田野へ向かいました。戦場には敵味方の死体が累々としていましたが、武田家の家臣は刀の中子(茎)に姓名を朱書きしているため、それを元に戒名を付けていきました。現在景徳院の過去帳、御霊屋「甲将殿」の位牌はこれがもとになるようです。

平山優氏の集計による殉死者は家臣が39人、上﨟(じょうろう)(上級女官)・侍女が17人です(平山優 2017年)。また、宝永3年(1706年)当時の景徳院の位牌数は僧2人、将校33人、女子16人(甲州市教育委員会 2010年)だったようです。なお、『信長公記』は侍分41人、上﨟・侍女50人と記録しています。

景徳院駐車場に設置してあります。

(A)四郎作古戦場碑、(B)鳥居畑古戦場碑、(C)姫ヶ淵碑(北条夫人と侍女16人)、(D)土屋惣蔵片手切遺蹟碑。(D)は景徳院より1kmほど谷奥にあります。

駐車場から。正面石段表参道、右端の道は首洗い池を経て没頭地蔵に至る。

【景徳院駐車場】

山梨県甲州市大和町田野

景徳院隣接地。

駐車場、拝観料無料。

武田勝頼略史 (1)

| 【元亀4年】 | (1573年) | |

| 4月12日 | 武田信玄死去 | 武田 |

| 【天正3年】 | (1575年) | |

| 5月21日 | 長篠の戦い、勝頼敗れる。 | 武田・織田 |

| 【天正7年】 | (1579年) | |

| 9月5日 | 北条氏政、勝頼との国交を断絶し、家康との同盟を成立させる。 | 武田・北条 |

| 【天正9年】 | (1581年) | |

| 3月22日 | 高天神城落城。救援ができなかった勝頼は、天下の面目を失う。 | 武田・徳川 |

| 1月 | 新府城普請開始か。 | 武田 |

| 12月24日 | 勝頼、甲府から新府城へ移る。 | 武田 |

| 【天正10年】 | (1582年) | |

| 1月25日 | 木曾義昌、織田方に内通。 | 武田 |

| 1月28日 | 勝頼、武田信豊・仁科盛信に木曾攻めを命じる。 | 武田 |

| 2月2日 | 勝頼、木曾征討のため出陣し、諏訪上原城に入る。 | |

| 2月3日 | 織田信長、武田領侵攻を下知。 | 織田 |

| 2月12日 | 織田信忠出陣。 | 織田 |

| 2月12日 | 穴山梅雪離反。 | 武田 |

| 2月16日 | 鳥居峠の戦い。武田軍、木曾・織田軍に敗れる。 | 武田・木曽 |

| 2月16日 | 下伊那郡大島城城主武田信廉(信玄異母弟)、城を捨て逃亡。 | 武田 |

| 2月21日 | 徳川家康、駿府を占拠。 | 徳川 |

| 2月27日 | 穴山梅雪謀反の第一報が勝頼のもとに入る。 | 武田 |

| 2月28日 | 勝頼、新府城に帰還。兵士や武将の多くが逃亡。 | 武田 |

| 3月2日 | 高遠城陥落。仁科盛信自刃。 | 武田・織田 |

| 3月3日 | 信忠、諏訪大社上社・下社に火を放つ。 | 織田 |

| 3月3日 | 勝頼、新府城を放棄。甲府を経て、夕刻に大善寺へ。 | 武田 |

| 3月4日 | 勝頼、駒飼宿にて小山田信茂の迎えを待つ。 | 武田 |

| 3月5日 | 信長出陣。 | 織田 |

| 3月6日 | 滝川一益ら織田軍、甲府を占拠。 | 織田 |

| 3月6日 | 信長、揖斐川呂久の渡し(岐阜県瑞穂市)で、盛信の首級実検。岐阜城下の長良川の河原に晒す。 | 織田 |

| 3月7日 | 織田信忠、甲府に入る。武田一門、家老等を探索、処分。 武田信友(信玄異母弟)捕縛され、同日相川河原で処刑。 海野信親(信玄次男)捕縛殺害。甲斐入明寺で自害とも。 信忠、のちに甲斐善光寺へ本陣を移す。 | 織田 |

| 3月8日 | 信長、犬山着。 | 織田 |

| 3月8日 | 家康、甲斐国侵攻。 | |

| 3月10日 | 小田山信茂離反。勝頼にともなっていた小山田八左衛門(信茂従兄弟)と武田信堯(勝頼従兄弟)は、信茂の人質を奪って逃亡。勝頼家臣に鉄砲を放つ。 信茂離反は9日とも。『理慶尼記』では7日とする。 | 武田 |

| 3月10日 | 一条信龍・信就、上野城(市川三郷町)にて討死。 | 武田 |

| 3月10日 | 勝頼、夜駒飼を発ち、天目山栖雲寺(せいうんじ)を目指す。 日川渓谷に入り、天目山の農民一揆、裏切った甘利左衛門尉、大熊備前守、秋山摂津守らに行く手を阻まれ、進退窮まる。 | 武田 |

| 3月11日 | 田野合戦(天目山の戦い)、巳刻(午前10時頃)武田宗家滅亡。 | 武田・織田 |

| 3月11日 | 信長、岩村城着。 | 織田 |

おもに、(平山優 2017年)をもとに作成しました。

天童山景徳院

武田宗家滅亡の地、甲州市大和町田野に景徳院が建立されました。

織田信長が本能寺の変で横死すると、甲斐国、信濃国など武田氏の旧領だった織田氏の領国は、北條氏直と徳川家康を軸に、上杉景勝、武田遺臣、旧信濃守護職の小笠原氏などが相争う騒乱となりました。天正10年(1582年)の天正壬午の乱(てんしょうじんごのらん)です。

この争奪戦によって、甲斐国を領有することとなった徳川家康は、甲斐国の安定化のため武田遺臣の懐柔策に力を入れました。織田勢の兵火に焼かれた恵林寺などの復興を指示するとともに、武田遺臣小幡勘兵衛に命じ、勝頼の菩提寺を田野の地に建立させました。建立にあたり田野郷一円を茶湯料として、一山を寺領として寄進しました。

天正16年(1588年)には伽藍がほぼ完成したようです。当初「田野寺」と称していたようですが、後に勝頼の戒名である「景徳院」となったようです。

天童山景徳院の石塔

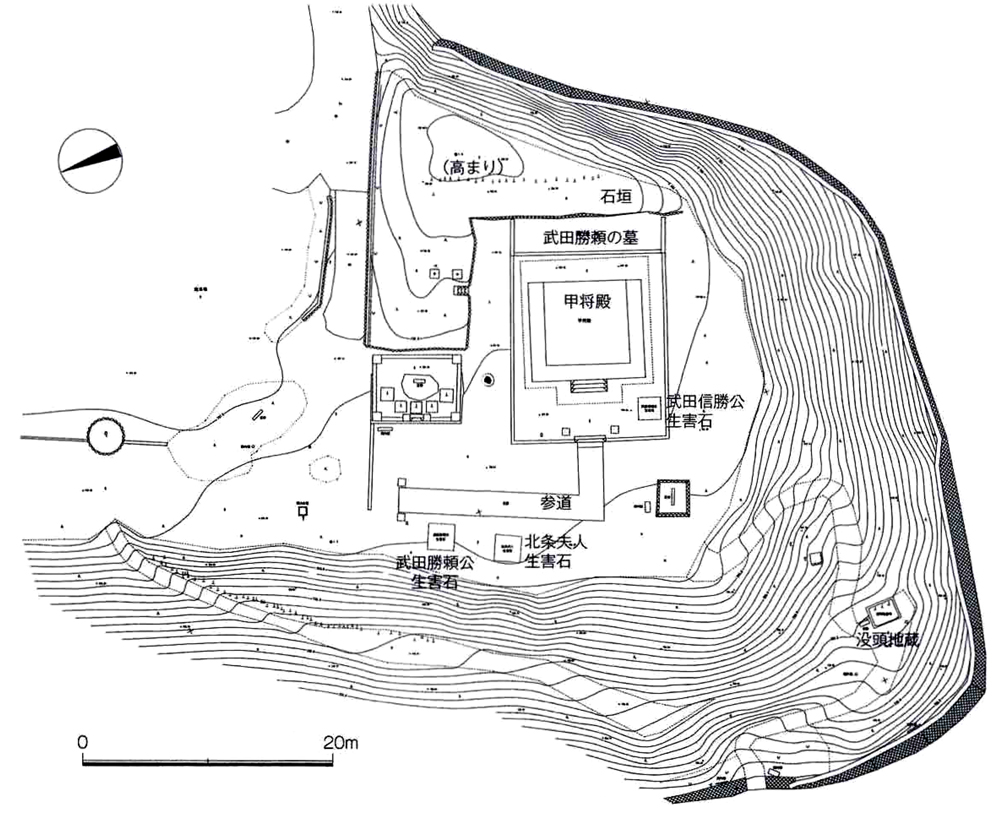

武田勝頼らの墓塔は、御霊屋「甲将殿(こうしょうでん)」の背後に造立されています。

墓塔(石塔)は、中央に勝頼の宝篋印塔、右手に北条夫人の五輪塔、左手に信勝の五輪塔の3基が長方形の基壇上に据えられています。宝篋印塔、五輪塔とも中世石塔と比べると大きく変形していて、宝篋印塔の塔身部、五輪塔の地輪(基礎部)は長方柱化しています。江戸時代中期以降の特徴のひとつです。

その両脇には、独立した正方形の基壇上に方柱形の殉難者供養塔が2基あります。

これらの石塔は、甲将殿の2度の火災で火を受け、表面はかなり痛んでいます。現在の甲将殿は、明治27年(1894年)の大火後の再建です。

5基の石塔の背面には、高さ約1.4mの石垣が積まれています。石垣上の無縫塔は、歴代住職のものと思われます。

勝頼の宝篋印塔の塔身側面には、「相値二百年遠忌造立 當山十一世要導叟」「維時 安永四乙未歳 三月十一日」と刻まれていて、安永4年(1775年)3月11日に、当時の第11世住職の要導か二百年遠忌を営み、石塔もその時に造立されたことが分かります。ただし、実際に二百年遠忌が行われたのは安永8年で、景徳院山門の完成に合わせて執り行われたようです。また、殉難者供養塔については、安永9年の造立です。

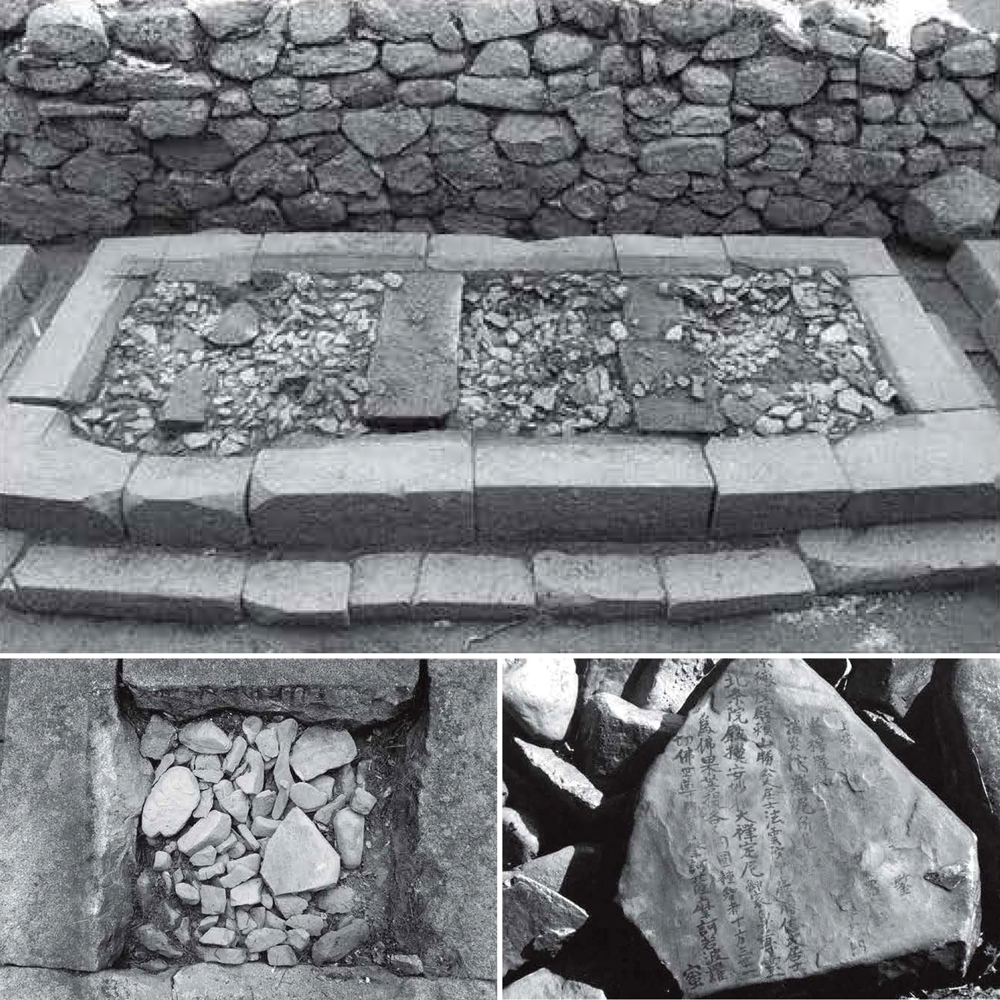

これら石塔は、保存修理工事を兼ねて、平成18年から翌年にかけて発掘調査が行われています。その結果、墓所には遺骨などはなく、基壇内には、勝頼らの戒名と法華経の一部が書かれた経石5,275点が納められていたことがわかりました。

甲将殿の裏にあります。写真右手奥が本堂、左手奥が山門。

武田勝頼と従者の埋葬地

現在の石塔は、二百年遠忌に向けて安永4年(1775年)に造立された供養塔です。

それでは、武田勝頼らはどこに埋葬されたのでしょうか。

二百年遠忌以前の景徳院の様子は、荻生徂徠の『峡中紀行』で紹介されています。『峡中紀行』は、宝永3年(1706年)に徂徠が甲府城主柳沢吉保の命によって甲府を訪れた折の紀行文です。

而して景徳院に至る。雨もまた小さくやむ。山門南に向いぬ。

飯島泉訳、(甲州市教育委員会 2010年)から。

門に入りて後主の廟に謁す。後主郎君夫人の影像。みな新造するもの。ただ俗観るべからず。僧の麟岳円首座。将校従死者三十三人。虞氏輩十六人。みな牌子なり。

廟の前に後主うずくまり自裁する所の石二つあり。その外を竹落せり。

謁し終わり籌室に詣り、住持の僧余に語る。遺墳の所在を問えば、すなわち云う。始め後主の兵を解くとき、州を閉ざし麻のように乱れる。後事を修める者なかれ。

僧拈橋という者、広厳院に在りて、之を聞き来たり赴く。既に七日を過ぎ、屍に血淋漓す。君臣わきまえず、すなわち同じく一壙に葬る。即ち今の廟の建つる処。故をもって別にに窀穸の所なし

これによると、「廟」(甲将殿)そのものが墓所で、内部には勝頼・北条夫人・信勝の像と家臣らの位牌が安置されていたこと、廟の前には、「自裁(自殺)する所の石二つ」があり、これは勝頼と北条夫人の「生害石」を指しているものと考えられ(写真13)、そうすると、廟(甲将殿)は建て替えられているとはいえ、位置関係は現在と変わりません。

(A)(B)武田勝頼、(C)(D)北条夫人。

荻生徂徠が住持(住職)に「遺墳の所在」を問うと、

「広厳院の僧拍橋が現地に来た時には、すでに7日を過ぎており、死体から血が滴り落ちていた。君も臣も見分けがつかないため、同じように一つの穴に葬った。それはすなわち今の廟が建っている所である。手厚く葬った墓はない」と言ったと記しています。

この通りだとすると、甲将殿の下には約50体の遺体を埋葬した大きな墓穴があり、勝頼・信勝の胴体はここに埋葬されていることになります。 これは、可能性として非常に高いと思います。

ただ、報告書でも書いていますが、発掘調査の結果、甲将殿のある場所は平坦地を造成するために。現石塔裏で1.4mほど削り出していることです。この造成が、天正16年(1588年)ごろに完成した旧甲将殿建立のために行われたとすると、墓穴を削ってしまうことになります。勝頼一行が最期に籠もった民家の造成地と考えないとつじつまが合いません。

(甲州市教育委員会 2010年)からの転載です。山門と本堂は図左手になります。

なお、甲将殿の南西側斜面には、首のない勝頼親子の遺骸を埋葬し、後に地元の人々が首のない3体の地蔵尊を墓碑として安置したとする「没頭地蔵」があります。こちらについては、時代的にどこまでさかのぼる伝承なのか、裏付ける史料がありません。

【参考文献】

・甲州市教育委員会『山梨県指定史跡武田勝頼の墓 経石出土に伴う総合調査』甲州市文化財調査報告書第7集 2010年

・笹本正治『武田勝頼 日本に隠れなき弓取』ミネルヴァ日本評伝選 2011年

・木下浩良『戦国武将と高野山奥之院』朱鷺書房 2014年

・丸島和洋「桂林院殿 武田勝頼の室」『北条氏康の子供たち』宮帯出版社 2015年

・平山優『武田氏滅亡』角川選書580 2017年

・山梨県立博物館『武田勝頼 日本に隠れなき弓取』開館20周年記念特別展図録 2025年

今回は、おもに報告書と平山優氏の著作を参考にさせてもらいました。

武田勝頼の亡骸と墓所、続きます。次回は首級の行方です。

2017年4月・2019年3月現地、2025年6月10日投稿