首級の行方 妙心寺と法泉寺

武田氏の墓所(2)

織田信長 墓(1)

重要文化財。

首級の行方

信長は、武田氏が滅亡した3月11日には東美濃の岩村城(岐阜県伊那市)にいました。

織田信忠は、甲府で勝頼父子の首実検を行うと、家臣の関可平次・桑原助六にこれをもたせ、信長のもとへ送りました。

岩村城を出た信長は、3月14日に伊那谷へ向かう途中の浪合(長野県下伊那郡阿智村)に布陣。ここで勝頼・信勝の首級(しるし/しゅきゅう)と対面しました。『信長公記』は、首実検を行った事実のみで、その時の信長の模様について記していません。武田方の『甲陽軍鑑』『理慶尼記』では罵詈雑言を浴びせたとする一方、『三河物語』では、「信長御覧じて、日本に隠なき弓取なれ共、運が尽きさせ給ひて、かくならせ給ふ物かな」と述べたと記録しています。

信長は翌3月15日に飯田に到着すると、ここで勝頼・信勝の首級を晒しました。16日には、小諸で自害したで武田信豊(勝頼従弟)の首級も届き、信長は、長谷川宗仁に勝頼・信勝・信豊・仁科盛信の首級を京都で晒すように命じました。

高遠城で自害した盛信については、これに先立つ3月6日、信長は揖斐川呂久の渡し(岐阜県瑞穂市)で首級実検を行い、岐阜城下の長良川の河原に晒させていました。

3月22日、勝頼らの首級は京都に到着します。このことは京都の公家の日記などに記録されています。しかし、京都で晒されたのは勝頼・信勝・信豊の首級で、盛信のものはなかったようです。腐敗が進んでしまったのか、長良川で晒されている間に縁者が奪還したのか。

梟首(きょうしゅ)の場所については、伝聞を含むさまざまな記録があるようですが、最初は下御霊神社付近(当時の下御霊神社は、京都市上京区両御霊町、京都府庁付近)で、まもなく六条河原に移されたようです。

『多聞院日記』天正十年三月二十三日条、『言経卿記』天正十年三月二十二日条によると、勝頼父子と信豊の首級は、京都で3日間晒された後に、播磨国に送られ、そこでさらに晒される予定になっていることが記録されています。これは当時交戦中であった毛利氏に対する見せしめだったのでしょう。

武田勝頼略史 (2)

| 【天正10年】 | (1582年) |

| 3月11日 | 田野合戦(天目山の戦い)、巳刻(午前10時頃)武田宗家滅亡。 信忠、甲府にて勝頼・信勝の首級実検(日時不明)の後、信長のもとへ送る。 |

| 3月14日 | 信長、信州浪合(下伊那郡阿智村)。勝頼・信勝の首級が届く。 |

| 3月14日 | 小山田信茂ら、甲斐善光寺で織田信忠に謁見するが、その場で捕縛。 |

| 3月15日 | 小山田信茂一族、武田信堯(勝頼従兄弟)、小菅五郎衛、秋山万可斎ら、甲斐善光寺で処刑(14日、24日説あり)。 |

| 3月15日 | 信長、飯田(17日まで)。勝頼・信勝の首級を晒す。 |

| 3月16日 | 武田信豊、嫡男の次郎や生母養周院、家臣とともに自害。信濃小諸城へ逃れて再起を図ったが、小諸城城代の下曾根浄喜に叛かれる。12日説あり。 同日中に、信豊の首級が信長のもとへ。 信長、長谷川宗仁に勝頼らの首を京都で晒すように命じる。 |

| 3月17日 | 信長、飯田を発つ。勝頼・信勝・信豊・盛信(岐阜)の首級を京都に送る。 |

| 3月21日 | 信長、諏訪着。 |

| 3月22日 | 勝頼・信勝・信豊の首級、京都で晒される。 |

| 3月24日 | 武田信廉(信玄異母弟)、甲斐府中の立石相川左岸にて処刑。 |

| 3月29日 | 信長、諏訪にて旧武田領の知行割と国掟を告知。 |

| 4月3日 | 信長、甲府着。 |

| 4月3日 | 信玄菩提寺の恵林寺、河尻秀隆らにより放火され全山焼失。快川紹喜国師ら焼き殺される。 |

| 4月21日 | 信長、安土城に凱旋帰国。 |

おもに、(平山優 2017年)をもとに作成しました。

妙心寺玉鳳院墓所

勝頼らの首級は、実際に播磨に送られ梟首されることはありませんでした。

これは、京都妙心寺58世住持の南化玄興(なんかげんこう)の尽力によると考えられています。

妙心寺と武田家のつながりは深く、武田信玄は、天文10年(1541年)に臨済宗妙心寺派の高僧明叔慶浚(みんしゅくけいしゅん)を招いて恵林寺(山梨県甲州市)を再興しています。武田家は妙心寺の有力な檀家であり、妙心寺玉鳳院には、信玄の五輪塔(分骨墓)も造立されています。

恵林寺で織田勢に焼き殺された快川紹喜(かいらんじょうき)は南化玄興の師であり、その点だけをみると信長との関係は微妙ですが、南化玄興は、天龍寺の策彦周良の推挙で安土城の見聞記『安土山記』を書いて信長を喜ばせたとのことで、信長とも親密な関係にあったようです。そういった関係性がなければ、勝頼・信勝・信豊の首級を引き取り埋葬することはできなかったと思われます。

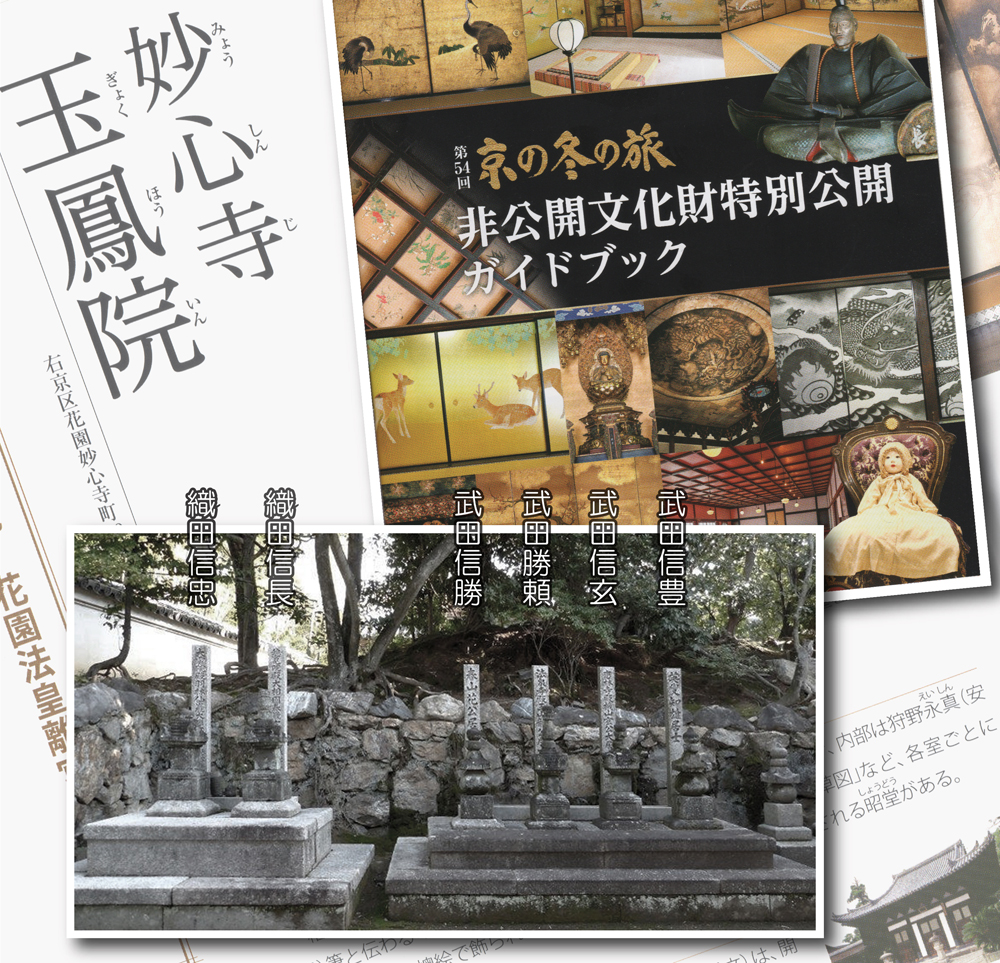

勝頼・信勝・信豊の首級が埋葬されていると思われる墓塔は、妙心寺最古の塔頭寺院である玉鳳院の境内東側、開山堂の近くにあり、信玄の石塔と並んでいます。

信玄と勝頼が宝篋印塔、信勝・信豊は五輪塔です。

ただ、残念ながら妙心寺玉鳳院は通常非公開です。私は、2020年の「京の冬の旅非公開文化財特別公開」で拝観させてもらいましたが、特別公開も、大徳寺総見院のように定期的に行う寺院とは違いほとんどやっていないと思います。最近の京都は、インバウンドが酷すぎて行く気にならず、情報も確認していませんが。

ただ、さらに残念なことに、玉鳳院は撮影不可でした。(写真4)は京の冬の旅のガイドブックと掲載写真を合成したものです。

(A)瓦塀、(B)四脚門(重要文化財)、(C)庫裏。境内内撮影禁止でした。(C)は入口から撮影しました。

第54回京の冬の旅特別公開。

『第54回京の冬の旅公開文化財特別公開ガイドブック』からの転載(合成)。

重要文化財。今回の内容とは関係ありません。

【妙心寺】

京都府京都市右京区花園妙心寺町

46の塔頭をもつ巨大な禅寺です。

境内は無料ですが、建物内、塔頭寺院については有料になります。

参拝・拝観情報は こちら

妙心寺玉鳳院 織田信長墓所

(写真4)のように、武田家の石塔の左側には、織田信長と信忠の宝篋印塔が並んでいます。

これにもいろいろと経緯があります。信長の墓所についてはまた投稿つもりですが、いつになるか分からないので一応ここでふれておきます。

もともと武田家と織田家が並んでいたわけではなく、信長と信忠の石塔は妙心寺総見院に造立されていたようです。

ご存じのとおり、羽柴秀吉は、羽柴秀勝(信長四男、秀吉養子)を喪主として、天正10年(1582年)10月11日から17日までの7日間をかけ、京都大徳寺で信長の大規模な法要を執り行いました。15日の葬儀では、香木で造った信長像2体のうち1体を納めた棺を金紗金襴で包み、これを華麗な輿に乗せ、棺の前後には揃いの装束に身を包んだ3,000人の葬列が連なったとのこと。棺に納められた木造は、遺骸の代わりに火葬されました。

この葬列で、秀吉は、信長の太刀「不動国行」を持って棺の後ろを歩き、天下人の後継者として振る舞いました。

これに先立つ天正10年 9月11日、お市の方を喪主として柴田勝家らが京都妙心寺にて信長百日法要を執行しています。

その後、大徳寺と妙心寺それぞれで菩提寺として「総見院」を建立、墓所を構えました。大徳寺総見院は現存しますが、妙心寺総見院は、おそらく柴田勝家の死によって経済的な基盤を失い廃絶したようです。そのため信長と信忠の石塔は、筆頭塔頭の玉鳳院に引き取られました。宝篋印塔については、滝川一益の造立とする情報もありますが、確認できませんでした。

法泉寺院墓所

山梨県甲府市の法泉寺です。臨済宗妙心寺派の寺院です。

ここにも武田勝頼の墓所があります。

勝頼らの首級は、京都妙心寺の南化玄興が奔走して同寺に運ばれ供養が行われましたが、法泉寺の快岳宗悦は、勝頼の位牌と歯の一部貰い受け、法泉寺に埋葬し供養しました。これが法泉寺墓所です。 その由来から「歯髪塚」とも呼ばれています。

宝篋印塔ですが、相輪が失われたようで、五輪塔の空風輪がのっています。

勝頼の戒名は「法泉寺殿泰山安公大居士」で、これは京都妙心寺と同じです。高野山も「法泉寺殿」です。一方、前回投稿した景徳院は「景徳院殿頼山勝公大居士」です。

法泉寺は、もともと南北朝時代の甲斐国守護武田信武が創建した寺院で、信武の墓所もあります。信武墓所、現地解説板 はこちら。

【法泉寺】

山梨県甲府市和田町

山門前に参拝者用無料駐車場があります。境内も無料でした。

参考文献は、前回の「武田勝頼の亡骸と墓所(1)」にあります。

「武田勝頼」は次回最終回です。

2017年4月(法泉寺)、2020年2月(妙心寺)現地、2025年6月11日投稿。