武田勝頼の亡骸と墓所 (3)

武田氏の墓所(3)

武田信玄の死

元亀4年/天正元年(1573年)4月12日、病状悪化のため甲斐国への帰国途上、武田信玄は信州伊那の駒場で病没します。享年53でした。

『甲陽軍鑑』によると、死に臨んで信玄は、勝頼と重臣たちに、「自分の死を3年間秘密にし、好戦的に振る舞うことなく、内政に専念して情勢を見極めること」などを遺言します。死期を悟っていたのか、花押と朱印だけの判紙を800枚用意していたとも伝えられています。

勝頼は信玄の遺言に従い、信玄の病気による隠居と、それにともなう家督相続を内外に通知しますが、石山本願寺などから家督相続を祝う書状が届くと信玄名で返信するなど、実際に隠匿工作をしていることが確認されています。

しかし、信玄死去の噂はまたたくまに広がり、疑心暗鬼であった織田信長・徳川家康は、同年5月に家康が遠江国井伊谷や駿河国に相次いで侵攻しても、反撃らしい反撃がなかったことから信玄の死を確信します。

信長はこの機を逃さず、同年7月に将軍足利義昭を追放、8月には越前朝倉義景、近江浅井長政を滅亡させます。

我慢が限界に達したのか、翌天正2年1月になると勝頼は反撃を開始します。東美濃に出陣し、美濃岩村城を起点に明知城など18城を攻略します。これは武田方の史料だけではなく『信長公記』でも確認できます。さらに、4月には遠州国高天神城(静岡県掛川市)を囲み、6月にはこれを落とします。

そして、天正3年、勝頼は強い決意をもって三河に侵攻します。信長との決戦も視野に入れていたのかもしれません。

勝頼のこの戦いにかける覚悟が伝わってくるのが、出陣の直前、天正3年4月12日に、春国光新(甲府長禅寺)を導師、快川紹喜を副導師として躑躅ヶ崎館で行われた信玄の大規模な三回忌法要です。この時点で信玄の死はまだ公になっておらず、参列者は武田一門と重臣層だけだったようですが、この時の様子は『甲陽軍鑑』にあり、翌年実施される本葬とほぼ同規模だったようです(平山優 2014年)。

信玄三回忌と山県昌景

これに先立ち、勝頼は山県昌景に信玄の位牌をもたせ高野山に派遣します。昌景は、ご存じのとおり後代武田四天王の一人に数えられた譜代家老衆であり、信玄晩年から勝頼の時代は、馬場信春(信房)と並ぶ家臣団筆頭の地位にありました。武田の「赤備え」としても有名です。

永禄7年(1564年)7月の飛騨国侵攻では主将として江馬氏・三木氏を降し、元亀3年(1572年)10月に開始された信玄最期の戦い「西上作戦」、天正3年の長篠の戦いに至る三河侵攻では、別働隊を率いていち早く東美濃・奥三河を制圧しています。一軍の指揮権を与えられた武田氏では数少ない武将です。

勝頼との折り合いは良くなかったとされていますが、翌年、再度高野山に派遣されたのが勝頼側近の安倍加賀守宗貞であったことから考えると、昌景の派遣は武田家としての体面を重視したもの、勝頼の名代としての派遣だったと思われます。

昌景は、3月6日に武田家の檀那寺である高野山成慶院(せいけいいん)に参拝しています。信玄の三回忌法要と、合わせて武田家の戦勝祈願を依頼したのかもしれません。

柳田前激戦地碑と馬防柵。

【山縣三郎兵衛昌景之碑】

愛知県新城市竹広(長篠合戦跡)

昌景の墓は、恵林寺の他、飯富家と山県家の菩提寺である天澤寺(てんたくじ)(山梨県甲斐市亀沢)にもあります。

甲府で三回忌法要を終えた勝頼は、その数日後に慌ただしく三河に向けて出陣します。

一方、山県昌景の先鋒隊は3月下旬には足助付近に侵入。おそらく昌景との合流を待って4月15日に足助城(愛知県豊田市足助町)を囲み、19日にはこれを落とします。昌景は、4月下旬に古宮城(愛知県新城市)で勝頼本軍と合流するまでに、周辺諸城を次々と落としました。

天正3年(1575年)5月21日、長篠設楽原の戦いで織田・徳川連合軍に大敗。

昌景が、信玄の位牌を携え単身甲府を発ったのはおそらく2月下旬。結局甲府に帰ることなく長篠の地で討死にします。昌景の名は、『信長公記』の「討捕る頸、見地分」の筆頭に挙げられています。

高野山奧之院供養塔

高野山奧之院には、武田信玄と勝頼の供養塔があります。22町石付近です。

ともに五輪塔で、左が信玄、右が勝頼です(写真3・4)。

信玄石塔は、砂岩製で高さは170cm。銘文は、

(正面)

俗名武田信玄

恵林寺殿

(背面)

天正元酉年四月十二日逝去

天正乙亥年三月六日建立

「天正乙亥年」とは天正3年です。3月6日はまさに山県昌景が高野山成慶院を訪れた日です。

昌景はこの供養塔の造立に合わせて高野山へ向かったのか、あるいはその時に依頼したのかどちらかでしょう。

勝頼石塔は、砂岩製で高さは130cm。銘文は、

(正面)

俗名勝頼

法泉寺殿

(背面)

天正十年三月十一日逝去

ともに、江戸時代中期に造り替えられた可能性があるようです。

銘文などは(木下浩良 2014年)によります。

武田信玄・勝頼供養塔の背後にあります。方柱形なので、時代的には新しくなりそうです。

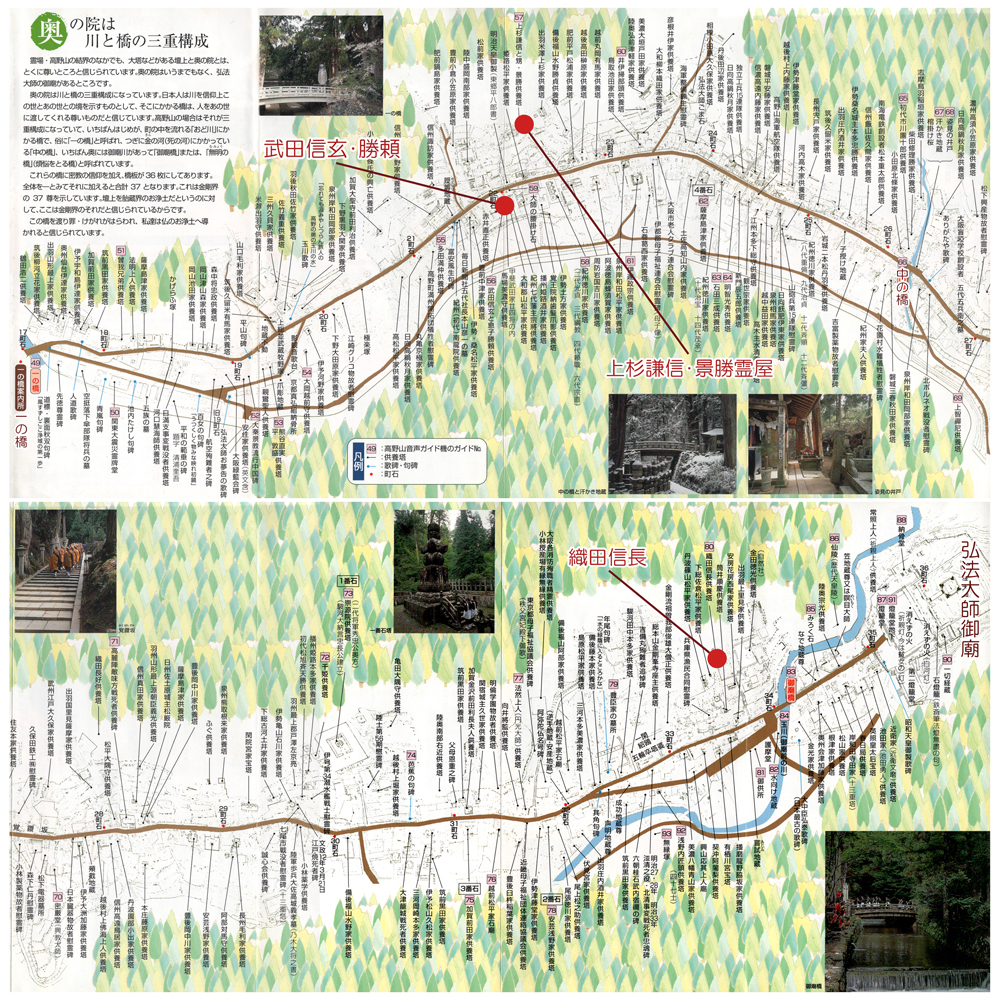

『高野山奥の院の墓碑をたずねて』高野山宿坊組合・高野山観光協会・高野山参拝講 から。

これは現地で販売されているマップです。2016年のものなので、現在は更新されているかもしれません。

武田信玄本葬と高野山

武田信玄の本葬は、天正4年(1576年)4月16日に躑躅ヶ崎館にて恵林寺住職の快川紹喜を導師として盛大に行われました。

前日には、躑躅ヶ崎館内に密かに安置されていた塗籠の壺が4年振りに開けられ、遺体は重臣春日虎綱らによって木棺に移され、葬儀の後火葬されました。火葬場所は、甲府市岩窪の武田信玄墓所とされている場所であった可能性が高いようです(写真6)。

【武田信玄之墓】

山梨県甲府市岩窪町

火葬推定地です。

専用駐車場はありません。

遺骨は、一度躑躅ヶ崎館にもどされた後、4月23日の塔婆式で恵林寺(山梨県甲府市)に納骨されたようです。

(A)恵林寺三門、(B)信玄霊廟「明王殿」、(C)武田信玄石塔(B)の背後にあります。月命日の12日のみの公開で、撮影はできなかったと思います。信玄石塔は、宝篋印塔と五輪塔が対になっています。寛文12年(1672年)の百回忌に造立されたものです。

【恵林寺 駐車場】

山梨県甲州市塩山小屋敷

【拝観料】恵林寺、宝物館別、大人500円

宝物館は冬季木曜日閉館です。

参拝・拝観情報は こちら

勝頼は、葬儀がすべて終了した天正4年5月16日、高野山成慶院からの使僧によってもたらされた祈祷巻数(かんじゅ)に対する返礼と、日牌料、そして弁財天像や五鈷鈴などの信玄の遺品、武田信玄寿像(生前描かれた肖像画)などを近臣の安倍五郎左衛門尉宗貞にもたせ成慶院に派遣しました。

武田信玄の肖像画については、成慶院蔵の重要文化財「絹本著色武田信玄像 長谷川信春(等伯)筆」が有名ですが、これについてはよく知られているように、畠山義続など畠山氏の像であることがほぼ確実です。

安倍宗貞によって成慶院に納められた信玄寿像は、現在特定されているものの江戸時代末期以降行方不明になっています。 ただし、その模写については4点が確認されています。

・山梨県立博物館蔵

・伝吉良頼康像(推定武田信玄像)九品仏浄真寺(東京都世田谷区)蔵 Wikipedia画像

・東京大学史料編纂所蔵

・国友助太夫家所蔵(長浜市長浜城歴史博物館寄託)

東京大学史料編纂所蔵については確認できませんでしたが、長浜城歴史博物館寄託品と山梨県立博物館蔵には、「信玄公像」「逍遥軒筆」「高野山成慶院什物」の注記書きがあり、信玄の実弟で多くの優れた作品を残している武田逍遥軒信綱(信廉)が描いたものであることが確認できます。

武田勝頼と高野山

天正10年(1582年)3月11日巳刻(午前10時頃)、武田勝頼は田野の地で敗死し、武田宗家は滅亡します。

勝頼は、東に落ちる途中で、おそらく自身の運命を悟り、遺品となるものを慈眼寺(山梨県笛吹市)の僧尊長に託し、これを高野山引導院(持明院(じみょういん))に届けるよう頼みました。

武田氏滅亡後の4月15日、尊長自身は病気で動けなかったため、たまたま慈眼寺を訪れた根来寺の空円房に遺品と金子を託し、高野山に納めさせました。 尊長が引導院に宛てた書状と遺品一覧が残っています

今度当国落去、勝頼公御生害是是非に及ばず候

貴院お力落しの段察せしめ候

茲に因って、貴山において御弔の儀仰せ置かれ候

尤も早々登山仕るべきのところ、散々に相煩い候故、延引し罷り過ぎ候

此の空円房は幸い根来寺の住山に罷り上り候条、御道具ならびに金子指し登し申し候

勿論注文は別紙に有り

裁ら快気次第に罷り登り申すペく候

委曲は面上の時を期し候

恐健謹言

卯月十五日

慈眼寺 尊長

高野山引導院

御同宿申

注文

一 勝頼公幷御台所、御曹司寿像 一幅

一 宝剣 信玄公御随身 一腰

一 飯縄本尊 幷法次第 信玄公御随身 一(冊)

一 対揚法度書 信玄公御自筆 一通

一 毘沙門 信玄公御具足守本尊 一軀

一 小脇指 一腰

一 大勢至菩薩 勝頼公御本尊小野道風筆 一幅

一 観音品 勝頼公御前守 一巻

一 三尊弥陀 同御守 中将姫織縫 一幅

一 仏舎利 同御守 一粒

一 黄金 拾(両)

右の品々指し登し候

宜しきよう御廻向成され可く候

己上

卯月十五日怒眼寺

尊長

一覧の中で、よく知られているのが「勝頼公幷御台所、御曹司寿像」(写真8)です。勝頼と信勝、北条夫人(桂林院)の寿像です。寿像とは生前に描かれた肖像画です。

この時代の家族像というのは、なかなかないと思います。

東京大学史料編纂所(Wikipediaから、パブリックドメイン)、現物は高野山持明院蔵。

北条夫人は北条氏康の六女で、北条夫人には子がありません。信勝の母は遠山直廉と信長の妹の間の娘で、信長養女として武田家に嫁いだ龍勝院です。北条夫人は龍勝院亡き後「継室」として嫁ぎました。

甲越同盟が破棄された段階で、北条家へもどる選択肢もあったのではないかと思います。仲睦まじさが伝わってくる肖像画です。

北条夫人は、木曽義昌さらには御一門衆筆頭の穴山梅雪の謀反が明らかとなった天正10年(1582年)2月19日、武田八幡神社(武田八幡宮)(山梨県韮崎市)に願文を奉納しています。逆臣を糾弾して呪詛し、勝頼の加護を頼む内容です。

これには、後年の作ではないかとする説(丸島和洋 2015年など)もあるようですが...本物であってもらいたいと思っています。

敬って申し上げます、祈願の事

南無帰命頂礼八幡大菩薩

甲斐国の本来の主として、武田の先祖が太郎と号してよりこのかた、代々お守り下さった八幡大菩薩さま

ここに不慮の逆臣が出て国を悩ませています

よって勝頼は運を天に任せ、命をかけて敵陣に向かいましたが、士卒たちの心は一つにまとまっていません

そもそも勝頼に悪心などありませんが、思いの炎は天に上がり、深い怒りを覚えています

私もここで勝頼とともに悲しんでいます

涙も枯れるほどです

この世に本当に神様のご加護があるのなら、逆賊たちにご加護のあるはずがない

今こそ信心に私心はないと肝に銘じています

願わくば霊神が力をあわせて勝頼を勝たしめ、敵を四方に退けて下さい

兵乱がかえって運命をひらき、寿命を長からしめ、子孫繁栄の機会となりますように

この大願が成就するなら、勝頼と私でともに社殿を磨きたて、回廊を建立いたします

天正十年二月十九日 源勝頼内

(A)拝殿と本殿(国指定重要文化財、(B)武田勝頼公夫人願文碑、(C)石鳥居(県指定文化財)と総門。

【武田八幡神社(武田八幡宮)】

山梨県韮崎市神山町

山門前に参拝者用無料駐車場があります。境内も無料。

くわしくは こちら

武将の最期にかかわるような話が伝承として残ることはあっても、記録と遺物が存在していること、それも敗者であり滅亡した武田家でこうした史実が確認できるのはある意味驚異です。

勝頼の遺物を仲介した慈眼寺も、それが理由かどうかは分かりませんが、織田勢によって焼き討ちされています。諏訪大社を始め、南信州から甲斐の武田氏関連の寺社は多くが焼かれています。あと数年信長が長生きしていたら、武田家の記録は根絶やしになっていたかもしれません。

参考文献は、「武田勝頼の亡骸と墓所(1)」の最後にあります。

武田氏の墓所はかなり訪ね歩いているので、いずれまた投稿します。

2016年5月(高野山奧之院)、2017年3月・2017年4月・2024年4月(山梨県)現地、2025年6月1日投稿。