白杉弾薬本庫・軍道・金岬砲台南方高地観測所・地区砲兵司令部

金岬・槇山砲台 (1)

舞鶴要塞・舞鶴鎮守府 (2)

金岬砲台と槇山砲台

京都府舞鶴市金岬(かながさき)砲台と槇山(まきやま)砲台は、ともに明治31年(1898年)起工、明治33年竣工の舞鶴要塞最初期の砲台です。

舞鶴湾口西側にある槇山(標高483m)の山頂(槇山砲台)と北尾根中腹(標高215m)(金岬砲台)に立地しています。各地の砲台すべてを把握しているわけではありませんが、槇山砲台はおそらく全国でも最高所の砲台ではないかと思います。

なお、なお、「金岬」の読みについて、砲台のある岬突端の「金ヶ岬」は「かながみさき」です。「金岬砲台」については「かながさき」、一部では「かねがさき」と表記されています。何が正しいかは不明ですが、ここでは「かながさき」としておきます。

五老岳から見た舞鶴湾です。五老岳には、太平洋戦争時に防空砲台が置かれていました。

槇山山頂部は、舞鶴市が管理する公園用地で、「槇山公園」と呼ばれています。ただ、遊具などの公園施設があるわけではありません。トイレもありません。

周辺には、NHK京都放送局舞鶴送信所、自衛隊舞鶴システム通信隊槇山無線中継所などの電波塔群があり、その一部は砲台遺構を壊しています。それ以前にも、昭和18年(1943年)の海軍防空砲台の築造、戦後の畑地造成などにより破壊は広範囲に及んでいます。

一方、金岬砲台は、戦後の改変がなく、現在も管理されてはいませんが、その分手付かずの状態の遺構群が残っています。遺構の状態は舞鶴要塞の中で随一です。

2016年4月に日本国内の鎮守府関連施設は「鎮守府 横須賀・呉・佐世保・舞鶴 〜日本近代化の躍動を体感できるまち〜」として日本遺産に認定され、金岬砲台と槇山砲台もその構成文化財として登録されていますが、金岬砲台には日本遺産の標柱もありません。登山ルートでもなく、密かに静かに山中に眠っています。

白杉弾薬本庫と駐車場

登山口は、舞鶴市白杉(しらすぎ)地区です。

この場所は、「白杉弾薬本庫」があった場所です。「弾薬本庫」については前回書いていますが、白杉地区施設全体の正式名称は確認できませんでした。施設の内訳としては、史料上、弾薬庫・弾丸庫・小銃弾薬庫・油庫・格納庫・糧食支庫・番人舎などが確認できます。浄法寺朝美氏の『日本築城史』 (浄法寺 1971年)によると、弾丸本庫・火薬本庫は煉瓦造木造亜鉛板葺で、他に繋船場などがあったようです。

現在は民家と畑地になっていますが、糧食支庫などの木造建物が現在も使用されています(写真2)。それ以外の遺構は不明。

(B)糧食支庫(A)左、(C)駐車場入口(A)右。(A)はGoogleストリートビューから。

【白杉地区駐車場】

京都府舞鶴市白杉

有料駐車場 1日500円(2023年当時)

不定休。

(写真2(C))が駐車場入口です。白杉漁港にある白杉地区営駐車場で1日500円でした。かなりの台数が止められると思います。釣り人用の駐車場で、2023年11月の土曜日の朝7時ごろに着きましたがけっこうクルマが止まっていました。

あるブログでは閉まっていたとのことなので、土日限定かもしれません。ダンプが走っている道路なので、ここを利用することをオススメします。

駐車場の係の方によると舞鶴にも山には熊がいるとのことでした。結局帰りは6時間半後。私としてはそんなもんかなという時間だったのですが、駐車場のおじさんは心配されていたようで、申し訳ないことをしました。予定時間は伝えておくべきですね。

登山口と登山道

登山口は、駐車場から北へ120mほど。登山道は、出だし部分をのぞくと陸軍の軍道そのものです。登山口から山頂まで舗装されています。槇山砲台は、舞鶴要塞の中で最も難易度の低い、簡単に行くことができる砲台...とも言えるのですか、実際にクルマやバイクで行った方のブログを読むと、「二度と行かない」「恐ろしい」という複数人の感想がありました。私もクルマで行くかどうか迷ったのですが、登山口まで行ってみると、なんと「通行止」(2023年11月)。まぁ迷いなく歩いて登ることができました。

「通行止」は、頂上手前付近で路肩の一部が崩壊していたので、それが原因でしょう。今現在の状況は不明ですが、自衛隊や気象庁、NHKなどが管理用道路として使用している道なので、おそらく復旧していると思います。

明治期の軍道は、それなりにしっかり築かれています。とはいっても対面通行は困難で、林道などにある一定間隔ごとの待避所はありません。また、ガードレールはほんの一部のみで、今回の写真にはありませんが、金岬砲台分岐から頂上側は、谷側の視界が開けていてなかなかの高度感があります。

頂上の槇山砲台北側は、パラグライダーの会員制グループ、舞鶴・神崎フライトエリア同好会がテイクオフ場として利用しています。あと電波塔の管理車両。頂上までは約5kmとけっこう長いです。すれ違い車両は覚悟しておく必要があると思います。あとは、自己判断、自己責任で。

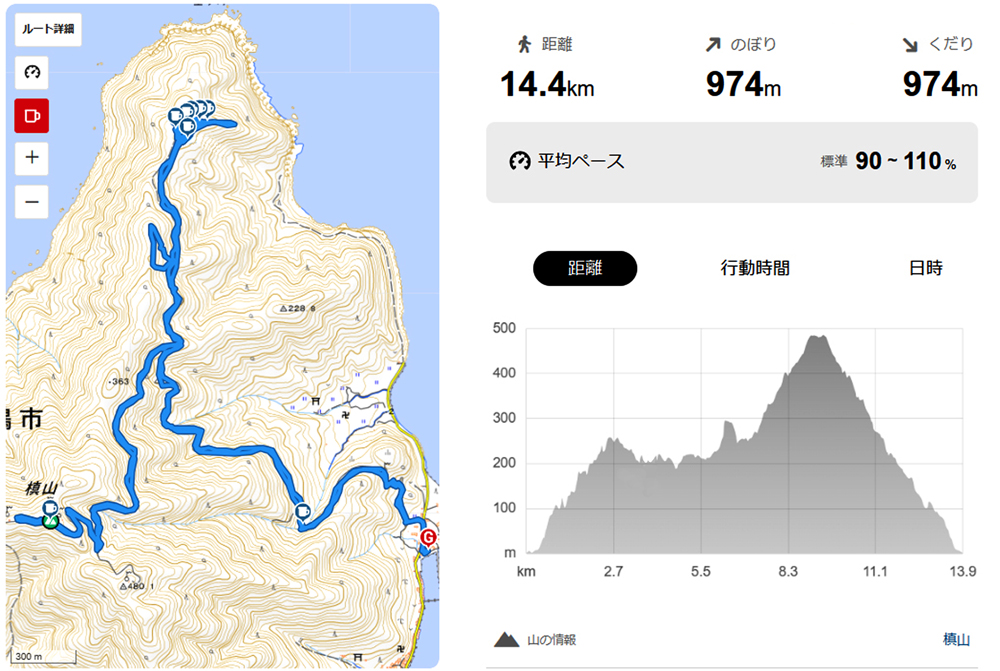

(図1)はYAMAPのデータです。この日はほぼ半年ぶりの山行初日で、いきなりの累積標高差947m。けっこうしんどかったです。

軍道と石橋

(図1)は金岬砲台・槇山砲台周辺地形図です。トラックデータは こちら。

(写真4~10)は金岬砲台手前までの軍道と石橋です。

背景図はカシミール3Dで作成しました。

(A)石橋No.3・4間、(B)石橋No.4・5間、(C)(D)金岬砲台方面分岐地点。

各地の要塞の軍道では石組側溝を備えているところもありますが、ここでは現状認められません。(写真4(B))は石組の擁壁です。

石橋は4か所で確認できました。No.5も谷筋で石橋の可能性が高そうですが、現状石組の一部が認められるものの埋もれていてハッキリしません。

石橋は天井部がいずれもアーチ式ですが、アーチ構造を基本とする橋梁ではありません。いずれも切石積みで、天井アーチ(穹窿/きゅうりゅう)はコンクリートで構築されています。これは、金岬砲台掩蔽部と同じです。

掩蔽部の構造については、次々回でふれます。

(A)石橋No.2、(B)(C)石橋No.3。

(写真4(C)(D))は、金岬砲台分岐地点です。(C)の反対側が(D)になります。

軍道は、急斜面ではスイッチバック方式で敷設されています。鋭角コーナー部はかなり広めになっていて、金岬砲台方面へはここに駐車することが可能です。

(写真9)は、金岬砲台方面の軍道です。砲台が廃止され放棄され崩壊していくそのままの風景です。(A)(B)のように、倒木多数で崩壊地もあるので歩くしかありません。

(C)金岬砲台高地観測所方面分岐地点。

(写真9(D))(写真10)は金岬砲台入口手前で、左手(西側)が土塁状になっています。 (写真10~12)は、門柱など金岬砲台入口付近です。正面左手の門柱は残っていません。

入口正面。左の門柱はありません。

(A)施設内から、(B)正面右門柱、(C)正面左側。

金岬砲台南方高地観測所・地区砲兵司令部

陸軍築城部本部 『現代本邦築城史』(陸軍築城部本部1943年)では、一覧などに「槇山砲台低地観測所」はあるのですが、「金岬砲台南方高地観測所」は確認できませんでした。

しかし、『戦争遺跡に行ってみた。~砲台探訪と山口県の戦争遺跡』Webサイトで指摘されているように、国立公文書館アジア歴史資料センターの公開史料の中で名称などを確認することができました。

金岬砲台は標高215mですが、その尾根筋上部標高287m地点に構築された観測所です。

分岐地点は登り口が崩れていて分かりにくく、その上部も踏み跡程度で上りでは途中通路を見失い、けっこう尾根上部まで行ってしまいました。観測所付近は、道が塹壕状の凹んでいたことから、帰路は当時のルート通り下ることができました。

(A)手前司令部指揮所、(B)(A)(C)の間、(C)観測所入り口、(D)境界標石。

遺構は、内径約3mの円形掩体(半地下式)2基です。南側の塹壕状通路に入口部があります。

掩体側壁は煉瓦造で、上部は丸出山堡塁観測所(長崎県佐世保市)などの鉄製装甲掩蓋構造になると思います。

奥(西側)の円形掩体は観測所で、四角柱3本の台座が残っています。これは、応式測遠機(オードワール測遠機)の台座です。測遠機については「金岬砲台(4)」で扱います。

東側の円形掩体は、指揮所あるいは目視観測所になります。

アジア歴史資料センターの公開史料によると、

『金岬砲台及吉坂堡塁防禦営造物除籍に関する件』昭和10年(防衛省防衛研究所)(アジア歴史資料センター Ref.C01006639200)では、観測所とともに「地区砲兵司令部」の名称があります。金岬砲台の工作物になっています。

「真鶴要塞戦備作業物中修築に関する件」『満大日記 12月上』明治38年(防衛省防衛研究所)( アジア歴史資料センター Ref.C03026827700)では、「金岬砲台南方高地観測所 及 同砲兵大隊長司令所」の名称。

さらに、「舞鶴要塞電線増設及改築に関する件」『軍事機密大日記 明治39.01~39.08』明治39年(防衛省防衛研究所)(Ref No.C02030291300 アジア歴史資料センター)では、「要塞砲兵隊長司令所」が略図上に註書きされています。

「地区砲兵司令部」「砲兵大隊長司令所」「要塞砲兵隊長司令所」が組織改編にともなう名称変更なのかどうかは不明ですが、少なくとも金岬砲台長の上位にあり、舞鶴要塞を統轄する地位のように思えます。舞鶴重砲兵大隊(重砲兵連隊)長を指すとすれば、舞鶴要塞砲兵部隊のトップということになります。

戦時の陣頭指揮を執るには良い場所ですが、周囲に関連施設がありません。南側に平場はあるにはありますが、広くもなく建物基礎も残っていません。司令所であるとするならば連絡施設は必須で、北海道函館要塞千畳敷砲台の指揮官司令所では8室の電話室を備えています。ここは、あまりにも簡易的で、同レベルの施設には見えません。

気になったのは、指揮所の北側に、通気口らしき穴があり、もしや掩蔽部が埋もれているのでは思ったのですが...それらしき痕跡はありませんでした。穴には縁石もなく、通気口と考えるにはそもそも無理があるでしょうか。伝令管もないし。

謎です。

国立公文書館アジア歴史資料センターは こちら。

参考文献・webサイトは、「舞鶴要塞・舞鶴鎮守府 投稿一覧」にまとめてあります。

2023年11月現地、2025年6月29日投稿。