金岬・槇山砲台 (4)

舞鶴要塞・舞鶴鎮守府 (5)

(角田誠 2011年)掲載図をもとに一部加筆させてもらいました。

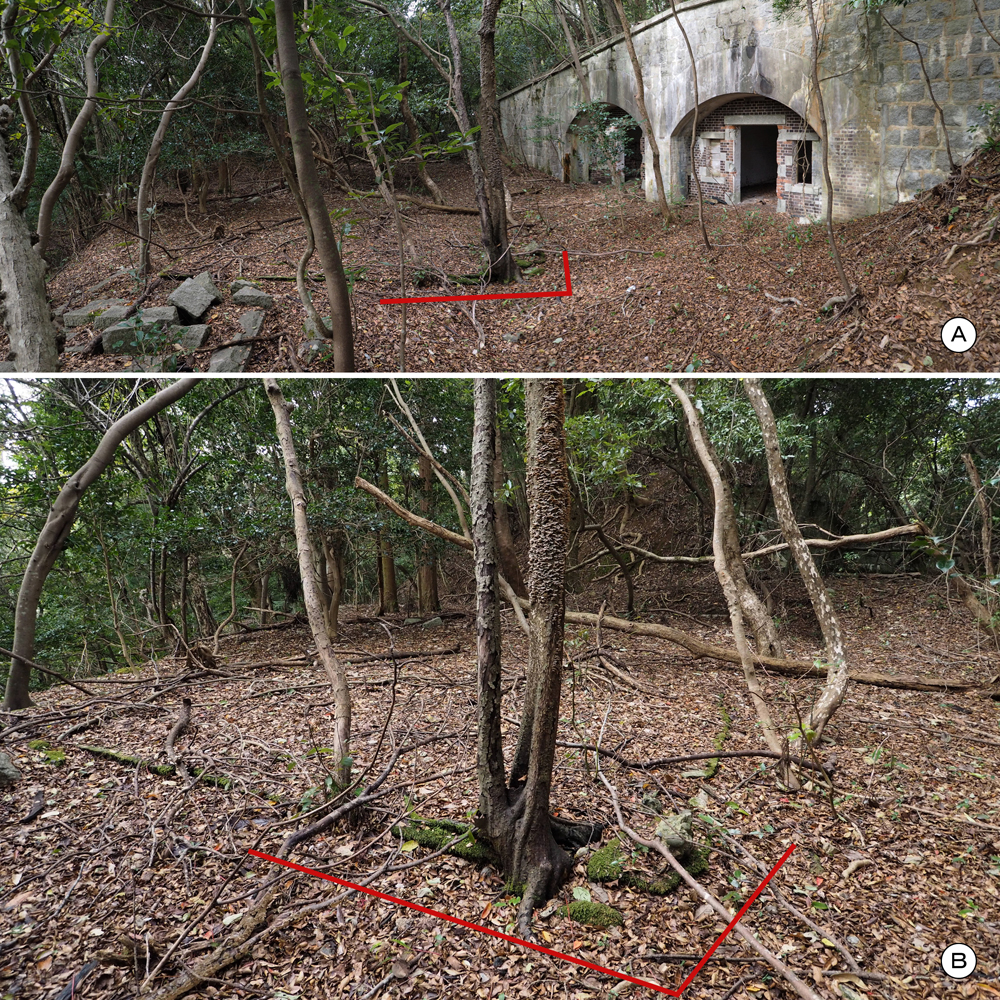

建物跡(砲具庫)・掩蔽部(司令室)

弾廠の先の分岐を左に進むと金岬(かながさき)砲台(京都府舞鶴市)の主要部です。

まず、建物跡があり(写真1)これについては、砲具庫説(角田 2011年、たまや 2021年)と炸薬填実所・装薬調整所説(スイカWebサイト)があります。ただ、この場所で炸薬(爆薬)・装薬(火薬)を扱うのは無防備だと思います。

建物跡の北側は、金岬砲台の指揮中枢部です。

棲息掩蔽部は二連で、左室は奥壁に2か所の伝声管(伝令管) (写真4)を備えています。おそらく司令室になると思います。右室は幹部宿舎でしょうか。

(A)(B)左室、(C)(D)右室。左室に伝声管2本。ともに奥壁際の通気口がありません。

左室伝声管の先は砲台長位置(写真11)と砲座(写真5)で確認できます。1号砲座砲座の伝声管Bは、2号砲座砲座とつながっています。

ただ、スイカさんも書かれていますが(スイカWebサイト)、左室右の伝声管は右上に向かっており、方向的には観測所になります。しかし、観測所で伝声管は確認できません。

観測所

(写真7~9)は観測所です。(写真6)は、砲台長位置、観測所への登り口です。ただし、下部石段崩れています。ルートは動画をご覧下さい。

下部石段は崩れている。

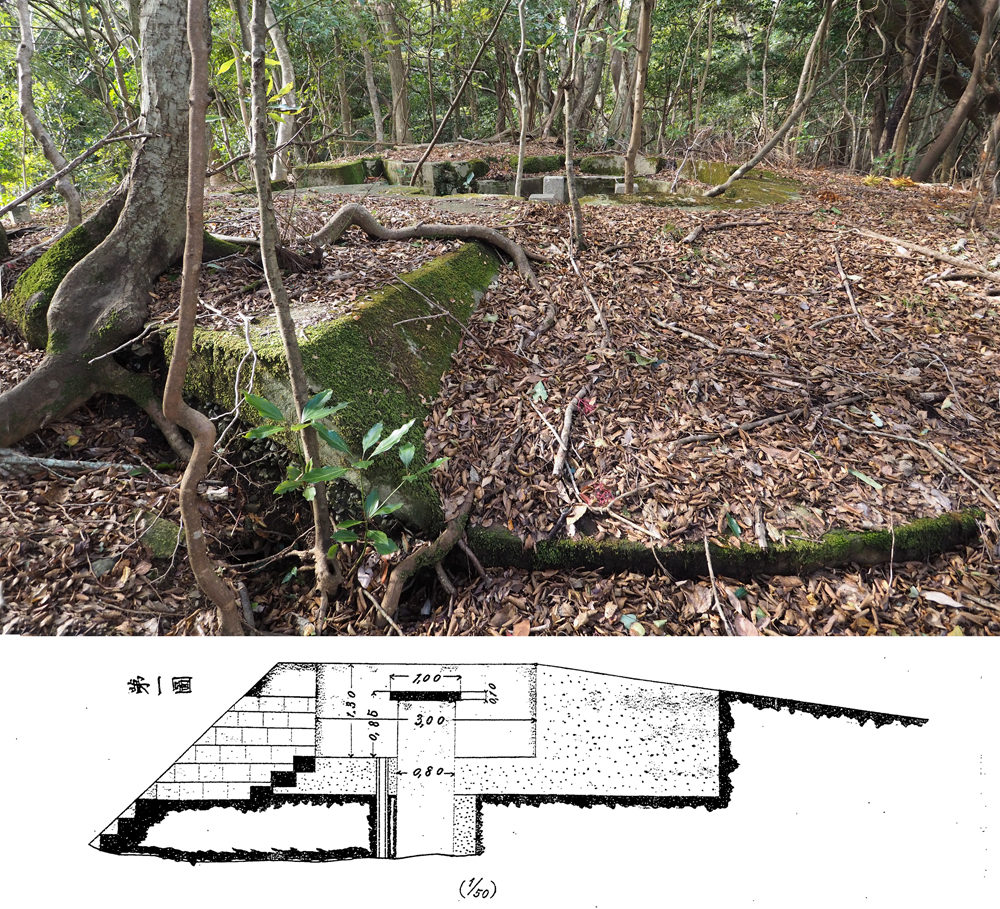

観測所は、(写真9)で分かるように、かなり大きな円盤形のコンクリートの基礎をもっています。

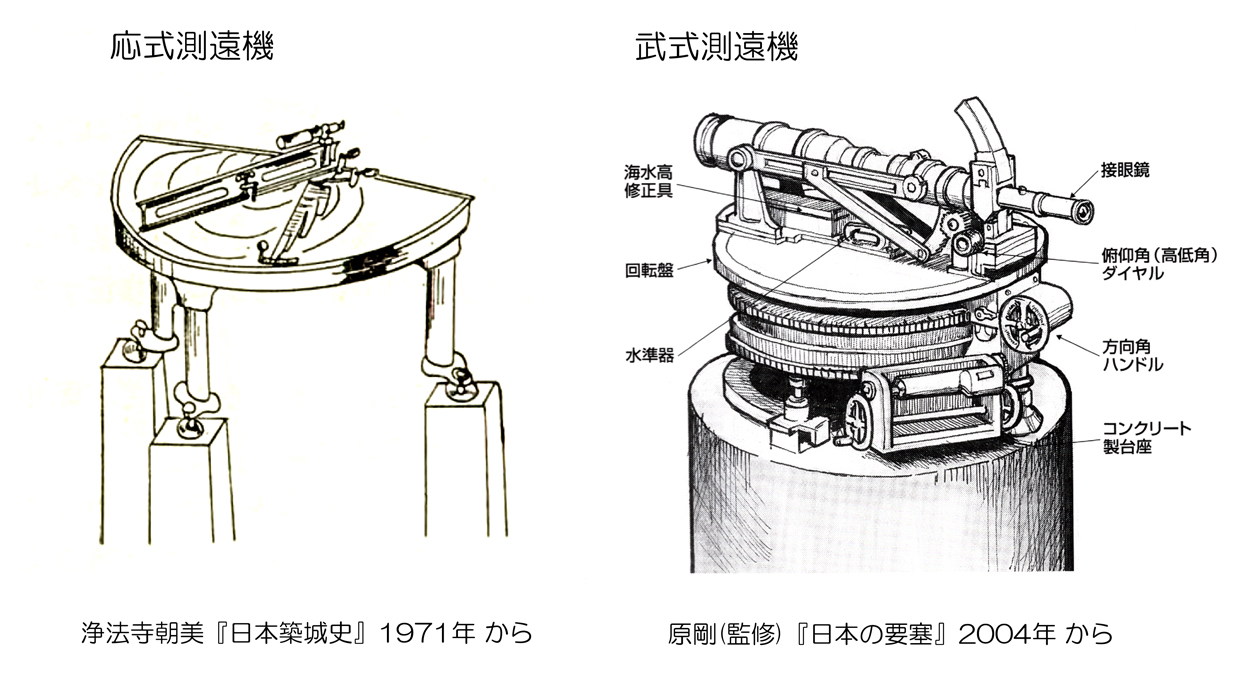

円形の掩体(半地下式)施設内には、3本の石柱と煉瓦造の円柱があります。これは(図2)の測遠機の台座です。3本の石柱は応式(オードワール式)測遠機、円柱は武式(ブラッチャリーニ式)測遠機用で、ともに明治時代初期にイタリアから輸入された垂直基線方式の測遠機です。

ただ、3本柱と円柱が共存することは普通ないと思います。

大正元年(1912年)の「要塞備付兵器改修に関する件」『軍事機密大日記』では、金岬砲台の主砲克式三十五口径二十一糎加農砲の最大射程が11,200mあるのに対して、既設置の応式測遠機では8,000mまでしか測距できないため、測遠機変更の必要があるとしています。応式に対して、武式測遠機は実用最大距離が10,000m(目盛りは20,000m)あります。大正元年以降に、円柱が増設された可能性があります。ただ、(写真9)を見ると、円柱台座はかなり深く埋置されるので、3本柱を残したまま埋設工事を行うことは困難ではないかと思います。測遠機の併用を想定して、3本柱も再設置されたのでしょうか。

観測所の南東側に標石があり、明治期の測量基点かと思ったのですが、なんと「国地院」の刻字が。国土地理院は戦後の組織なので、砲台とはかかわりがありません。裏には「三角点」とあり、四等三角点のようです。

なお、観測所の上部は、「金岬砲台(1)」の金岬砲台南方高地観測所の投稿でもふれましたが、丸出山堡塁観測所(長崎県佐世保市)などに残る鉄製装甲掩蓋構造になると思われます。

・「垂直基線武式測遠器設置要領の件」『明治30年分 送乙号』明治30年(防衛省防衛研究所)(Ref.C02030527400 アジア歴史資料センター)

・「要塞備付兵器改修に関する件」『軍事機密大日記2/3 明治45年01月~大正01年12月』大正元年(防衛省防衛研究所) (Ref. C02030002400 アジア歴史資料センター)

国立公文書館アジア歴史資料センターのリンクは こちら

砲台長位置

(写真10・11)は、内径約2mの煉瓦造で円形掩体(半地下式)施設です。一般的には「砲台長位置」と呼ばれている指揮所・目視観測所です。同じ遺構は正面砲座群の西端と金岬砲台南方高地観測所にもありますが、ここは、観測所の横にあり、下の司令室とも伝声管でつながっています。「砲台長」の指揮所です。

(B)(C)側壁の穴は伝声管。

写真撮影位置図は こちら

参考文献・webサイトは、「舞鶴要塞・舞鶴鎮守府 投稿一覧」にまとめてあります。

2023年11月現地、2025年7月14日投稿。