金岬・槇山砲台 (5)

舞鶴要塞・舞鶴鎮守府 (6)

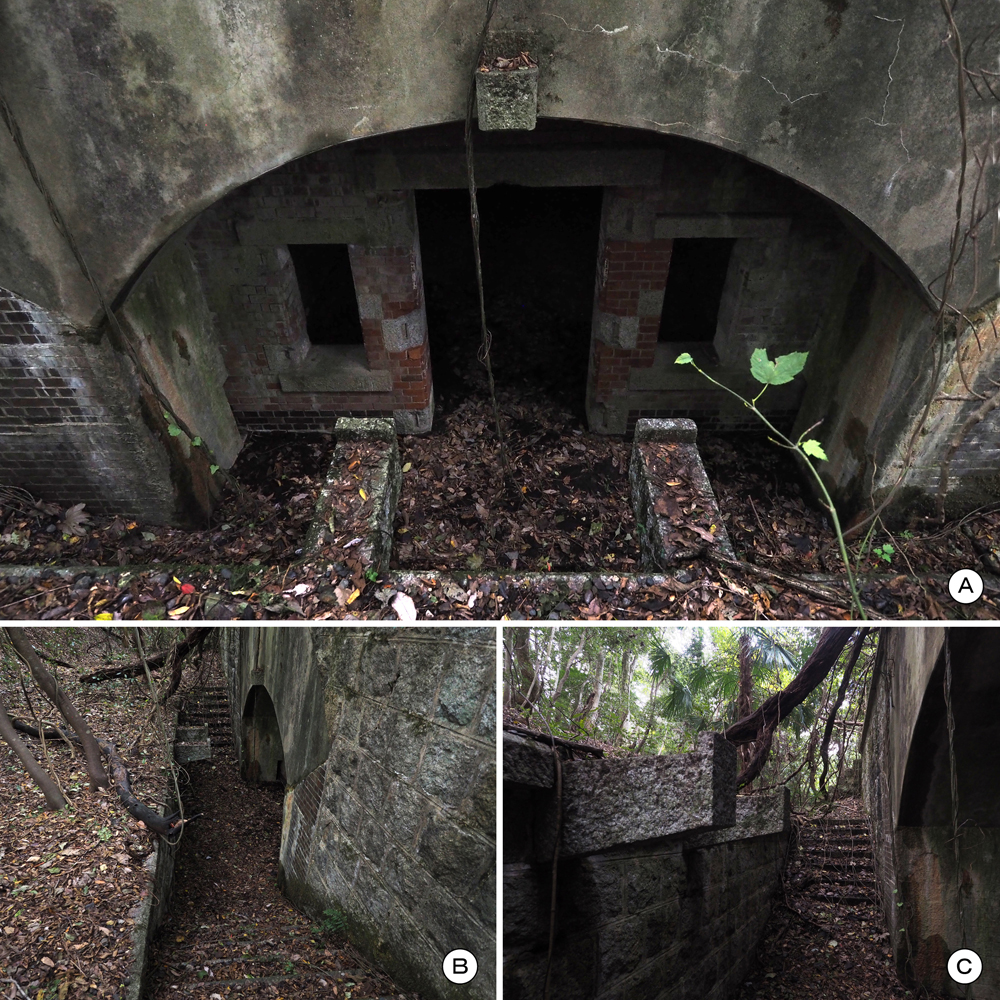

手前1号砲側庫、奥に2号砲側庫。1号砲側庫上に煉瓦組み遺構の入口。

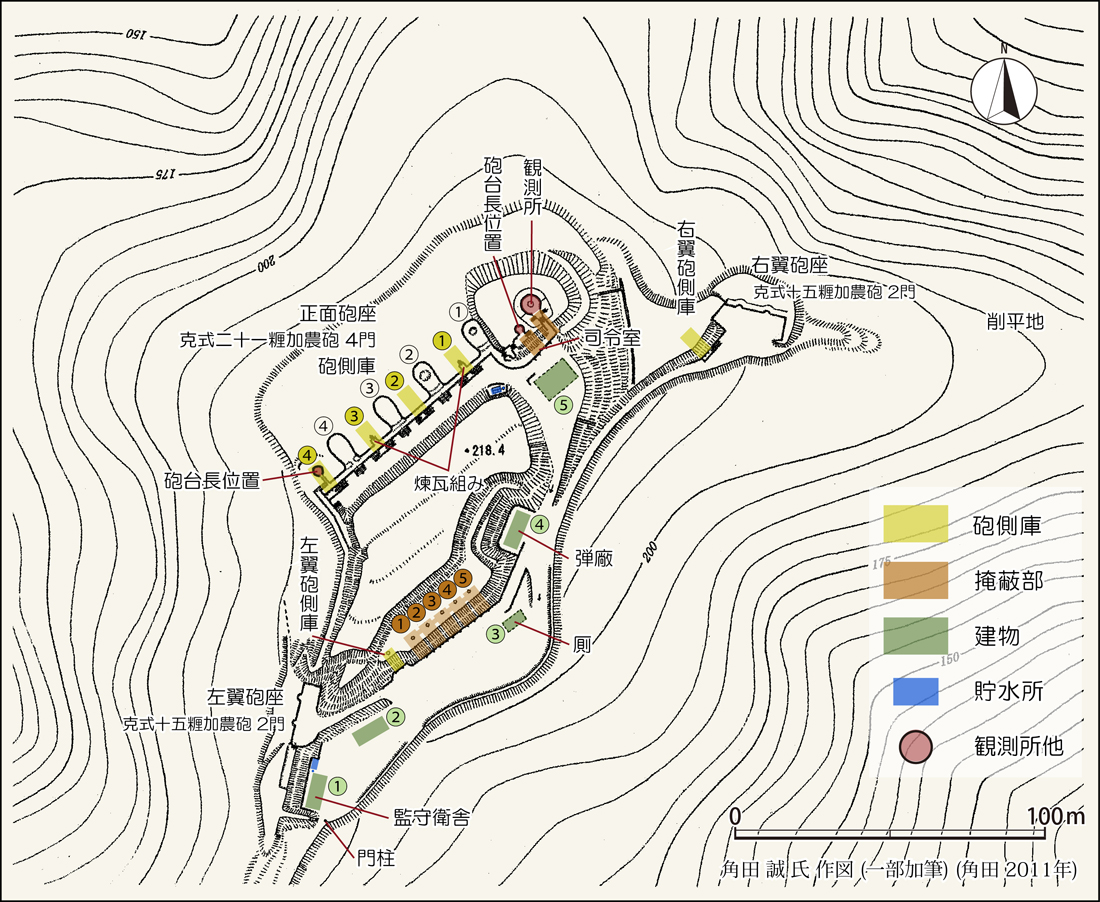

(角田誠 2011年)掲載図をもとに一部加筆させてもらいました。

金岬砲台主要部

舞鶴要塞の金岬(かながさき)砲台です。金岬砲台は戦後の改変がなく、手付かずの状態の遺構群が残っています。とくに今回紹介する主砲砲座周辺部は、人の生気がまったく感じられない「廃墟」です。来訪は11月下旬でしたが、時期が違うと大藪かもしれません。

前回投稿した司令室(掩蔽部)の上部、観測所・砲台長位置(右翼)周辺は櫓台状の高まりになっていますが、司令室から西側は谷状に細長く掘削されています。

この谷部には、砲側(ほうそく)弾薬庫(砲側庫)と谷入口左手に貯水所があります。

(A)(C)三点濾過槽、(B)丸井戸(貯水槽)。

貯水所については砲台入口付近のものと同じで、三点濾過式の井戸です。丸井戸は掘り井戸ではなく貯水槽で、基本雨水を集水し濾過槽を経由して貯水します。集水溝は埋没していて確認できません。丸井戸と3区間の濾過槽間は通水しているはずですが、この水位でも穴は見当たらなかったと思います。なお、濾過槽の仕切り壁は煉瓦造モルタル塗り(写真3(A))です。

砲側弾薬庫

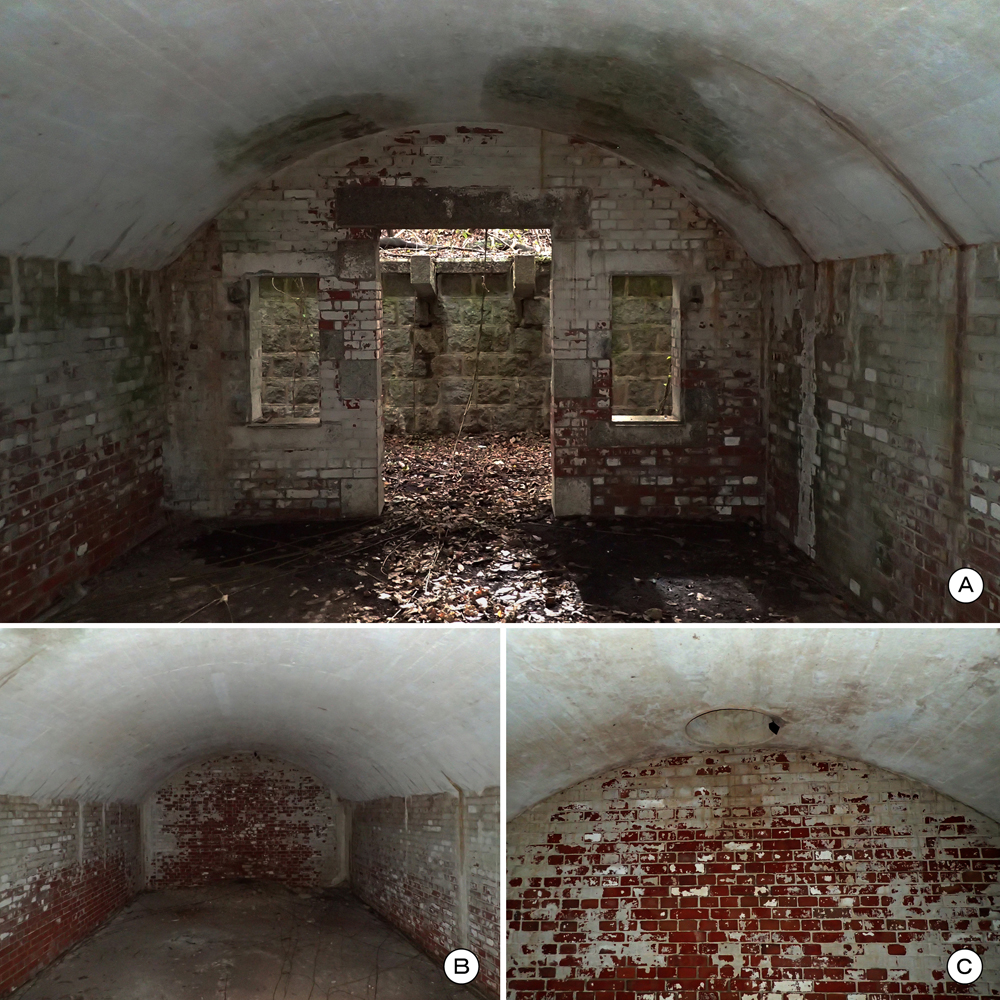

主砲砲座4基に対して砲側弾薬庫(砲側庫)も4室築かれています。いずれも地下式で、西端の4号砲側庫以外は、地下通路左右に階段があります。

舞鶴要塞でも吉坂堡塁(福井県高浜町)では、掩蔽部の地下通路にも排水溝(枡)が設けてありましたが、ここはどうでしょう。4室とも入口前は泥田状態で、掩蔽部内には無数の根が張っていました。なかなか不気味。。

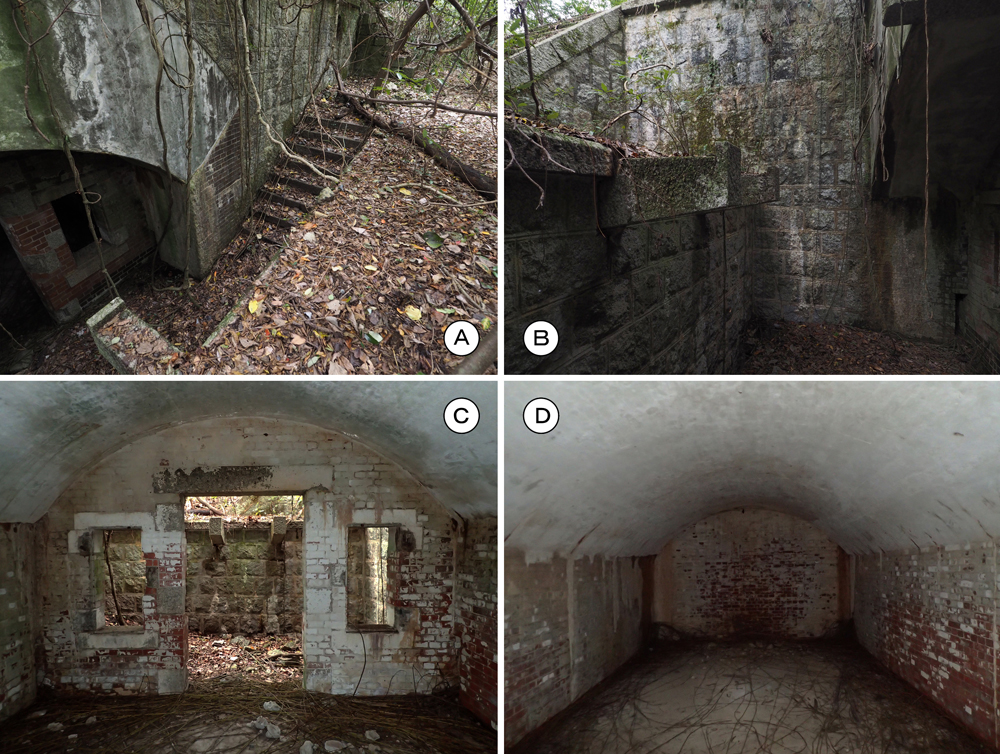

地下式の砲側庫。(B)通路両側に石段。(C)擁壁側に棚受け状の支持具(石)。

面白いのは、砲弾を砲側庫から砲座に揚げるための揚弾(ようだん)装置に関連するものではないかと思われる痕跡があることです。(写真5)の棚受け状の支持具(石)と、(写真6(B))の穹窿前面の軸受金具(石)です。

東京湾要塞や由良要塞、下関要塞などの砲台堡塁では、砲側庫から砲座に砲弾を直接揚げる揚弾井(ようだんせん)を備えていますが、「地方」の砲台にはありません。金岬砲台のこれらの痕跡は、揚弾井に代わるものではないかと考えてみましたが。。ただ、構造は不明です。舞鶴要塞の他の砲台堡塁にはありません。

(写真6(B))の上部の煉瓦積み遺構(写真6(A))には、クレーンのような装置があったのではないかと思いましたが、支持具(石)と穹窿前面の軸受金具(石)が4室の砲側庫すべてにあるのに対して、煉瓦積み遺構は1号と3号の砲側庫上部にしかないので、この仮説はおそらく成立しません。

煉瓦積み遺構を「砲台長位置」に類似する指揮所・目視観測所と考えている方もいますが、先端部が階段状になっていて、ただの通路にも見えます。

(A)煉瓦積み遺構、(B)1号砲側庫穹窿前面の軸受金具(石)。

掩蔽部の基本構造は、以前に投稿した右翼砲側庫と同じです。穹窿(きゅうりゅう)(天井アーチ)はコンクリート製で、前壁、脚壁(側壁)、奥壁は煉瓦造。内部は全体に漆喰が塗布されています。黒褐色の「焼過(やきすぎ)煉瓦」は、前壁外側基部と通路部分の側壁に使用されています(写真5(A))。

奥壁側天井には通気口がありますが、通気口上部は確認できませんでした(写真7(C))。

砲座

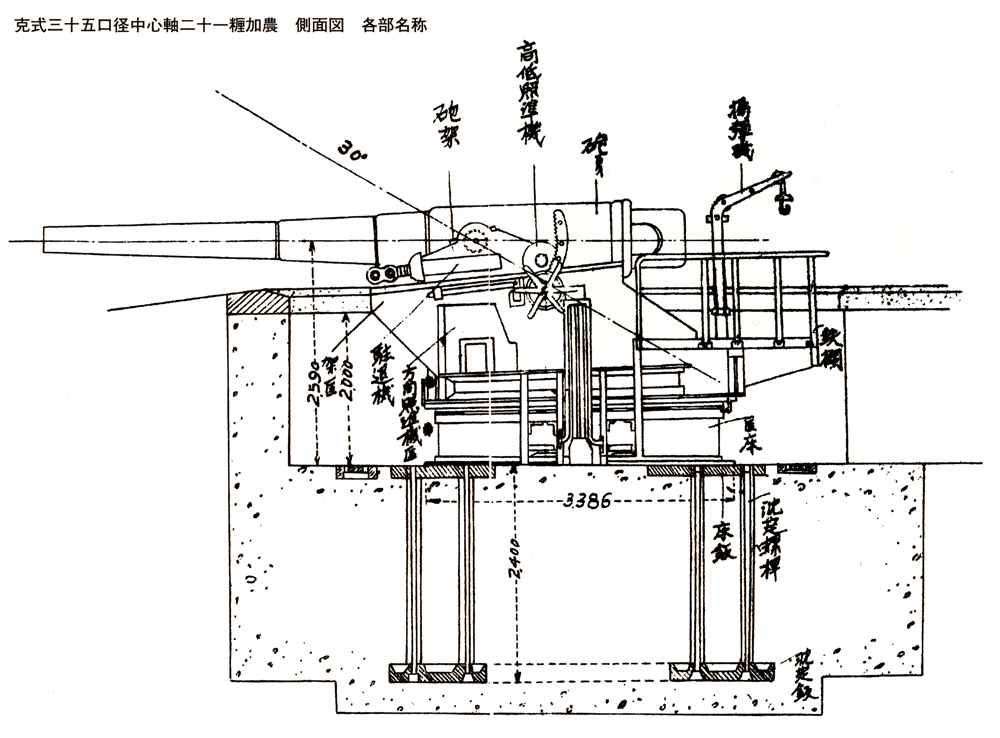

金岬砲台正面の主砲砲座は、各砲側庫上部にあります。金岬砲台の主砲は、克式三十五口径中心軸二十一糎加農砲(4座4門)で、日清戦争の際に旅順などで鹵獲(ろかく)された戦利品です。最大射程が11,200mあり、昭和10年には新井崎砲台に再配置され、太平洋戦争終戦時まで使用されました。

(佐山二郎 2011年)からの転載です。

右翼砲座の項でも書きましたが、左翼右翼の克式三十五口径十五糎加農砲は「前心軸」で、これは前方の旋回軸に火砲を固定し、これを中心として後方車輪で左右に動かすタイプです。「前心軸」の砲座は、前面の胸墻(きょうしょう)が直線的になります。これに対して砲床の中央部に旋回盤がある「中心軸」の火砲の砲座は(半)円形になります。

(写真13~16)が正面主砲砲座です。砲座周囲の胸墻は石積みで、方形の凹みは即用弾丸置場(弾室)になります。

(写真15(C))は伝声管(伝令管)です。伝声管は、司令室から各砲座をつないでいます。

1~3番砲座の伝声管は2口ですが、司令室とつながる1番砲座は位置が違います。4番砲座は1口のみです。

(B)砲座後方通路、(C)1・3番砲座をつなぐ伝声管。

(A)3番砲座、(B)4番砲座。3番砲座周辺は大藪でした。

砲台長位置

(写真17・18)は、「砲台長位置」と呼ばれている直径約3mの円形掩体(半地下式)の指揮所・目視観測所です。主砲砲座の東西両側にあり、東側(右翼)砲台長位置は前回の投稿で紹介しました。今回は西側(左翼)です。

名称は「砲台長位置」としておきますが、指揮所としては、観測所の横にあって司令室と伝声管がつながっている(右翼)砲台長位置が適当で、今回の西側(左翼)には伝声管もありません。西側の目視観測所というところでしょうか。

「砲台長位置」と呼ばれている円形掩体は、「金岬砲台(1)」で紹介した金岬砲台南方高地観測所にもあります。

西側(左翼)砲台長位置前方には、「舞要」の標石がありました。これは動画の方に写真を入れ込んであります。

西端部塁壁

砲側庫のある谷地形は、西端部が掘り残されています。その上部には石積みの塁壁(石塁)が築かれ、内側は塁道になっています(写真19)。石積み塁壁は途中で終わりますが、塁道はそのまま左翼砲座につながっています。

写真撮影位置図は こちら

金岬砲台、これで終わりです。次回は、槇山砲台です。

参考文献・webサイトは、「舞鶴要塞・舞鶴鎮守府 投稿一覧」にまとめてあります。

2023年11月現地、2025年7月23日投稿。