金岬・槇山砲台 (6)

舞鶴要塞・舞鶴鎮守府 (7)

右手前に「日本遺産標柱」。

背景図はカシミール3Dで作成。

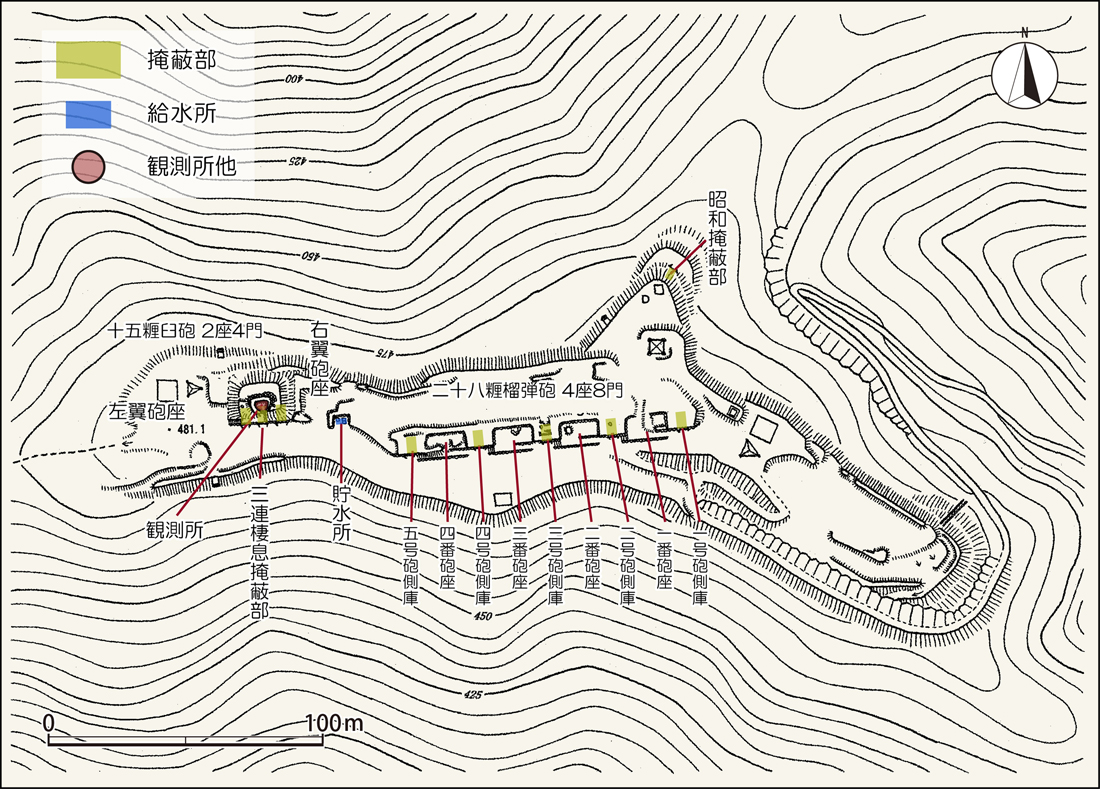

(角田誠 2011年)掲載図をもとに一部加筆させてもらいました。

槇山砲台概要

舞鶴要塞の槇山(まきやま)砲台(京都府舞鶴市)です。槇山砲台と金岬金岬(かながみさき)砲台は、舞鶴湾口西側の槇山にあり、槇山砲台は槇山山頂部(標高483m)に、金岬砲台は槇山北尾根中腹標高210m付近に立地しています。槇山砲台は、国内最高所の砲台です。

ともに、日露戦争が迫る明治31年(1898年)に起工、明治33年に竣工しています。昭和10年(1935年)には廃止され、金岬砲台はそのまま放棄されますが、槇山山頂部にある槇山砲台は、その後、海軍が防空砲台として改修し、昭和20年の終戦まで使用されました。

槇山砲台北側。パラグライダーのテイクオフ場として使用されています。

槇山砲台南側。

戦後は一時期畑地として造成され、また、その立地から、NHK京都放送局舞鶴送信所、自衛隊舞鶴システム通信隊槇山無線中継所、民放各社共同など多くの電波塔が建設されました。自衛隊無線中継所は、南東側のもう一つのピークにありますが、とくにNHKの送信所は、砲台のかなりの部分を破壊しています。

槇山山頂部は、現在舞鶴市が管理する公園用地で、「槇山公園」と呼ばれています。ただ、遊具などの公園施設があるわけではありません。トイレもありません。草刈りなどの管理もはたして行われているのかどうか。名ばかりの「公園」です。

なお、山頂北側斜面はパラグライダーの会員制グループ、舞鶴・神崎フライトエリア同好会がテイクオフ場として利用しています。

思っていた以上に遺構のコンディションは酷く、正直なところ丹念に見ていません。通常であれば塩漬け案件ですが、金岬砲台との関連から投稿することにしました。

ただ、頂上からの眺望は素晴らしく、ちょうど天候も刻一刻と変化し、なかなかの絶景でした。夕立がカーテンのようでした(写真2右側)。

金岬砲台分岐から上部。

(写真4)は、金岬砲台分岐から上部のアクセス道です。

砲台建設のために敷設された軍道をそのまま使用しています。以前の投稿でも書いていますが、全長は約5km。現状舗装されていますが、ガードレールはほとんどありません。この時(2023年11月)は通行止めでしたが、おそらく原因は(写真4(B))の路肩崩壊です。林道ツーリングの皆さんのブログを見ていると、たびたび路肩が崩れては工事をしているようです。

とくに恐ろしいのは、対向車のすれ違いのための待避所がまったくないことです。

パラグライダーや自衛隊、NHK、民放各社も管理用にこの道を使用しており、対向車の遭遇確率はそこそこありそうです。山側に側溝がないのは唯一の救いですが。

往復10km。精神衛生上よろしくないので、次回行くことがあっても私は歩きます。時間がどうしても惜しいと思う方、幸運をお祈りします。

槙山砲台の履歴

陸軍築城部本部 『現代本邦築城史』(陸軍築城部本部 1943年)の附表2-1「舞鶴要塞堡塁砲台履歴」には、以下の通り記録されています。

陸軍砲台

陸軍築城部本部 『現代本邦築城史』第二部 第五巻 舞鶴要塞築城史 1943年 (国立国会図書館デジタルコレクション所蔵)

【任務】 前面一帯ノ海面ヲ射撃シ 軍港二近接若ハ侵入セントスル敵艦ヲ防禦ス。而シテ其ノ軽砲ハ此隣堡壘ニ於ケル起伏地ヲ射撃シ 此ノ地帯ニ於ケル敵ノ企図ヲ防止ス。

【兵備】

・二十八糎榴弾砲8門(4座)、標高483.00m

・十五糎臼砲4門(2座)、標高481.00m

【起工】明治31年(1898年)7月20日

【竣工】明治33年(1900年)7月19日

【移動・廃止・除籍】

・大正2年(1906年)4月、陸機密第45号にて廃止を予定。

・大正2年から昭和3年(19年)に至る間に、営造物を除籍。

・昭和10年(1935年)9月、陸蜜第693号にて全部除籍。

・昭和16年(1941年)、備砲撤去。

海軍の防空砲台については、戦後のアメリカ軍への引渡目録などが残っています。

海軍防空砲台

久保晋作「舞鶴の防空砲台」『舞鶴要塞Ⅰ』近代築城遺跡研究会 2011年

【起工】昭和18年(1943年)9月

【施設】指揮所(付属品)1、探照灯格納庫1、水槽1

【装備】12cm高角砲(付属品)4、閉塞器4、89式信管調合器4、砲弾1198、演習弾80、教育用弾20、2式高射器1、武式4.5cm高角測距儀1、12cm高角双眼鏡(付属品)1、25mm単装機銃1、13mm単装機銃1、13mm単装機銃弾1526、13号電探(付属品)1、96式150cm探照灯(管制器)2、17.6kwディーゼル直流発電機(付属品)2、ヱ式聴音機2、TM式無線機1、訓練用聴音機1、訓練用高角測距儀1、ポンプモーター一式1、ポンプ2、直流発電機1、変圧器一式1

(引渡目録/アメリカ軍資料) (久保晋作 2011年)から

【配員】

・昭和16年12月 准8、下士官17、兵119

・昭和20年6月 准以上9、下士官16、兵120

※起工以前?の配員理由については不明。

(『舞鶴警備隊戦時日誌』)(久保晋作 2011年)から

砲側庫

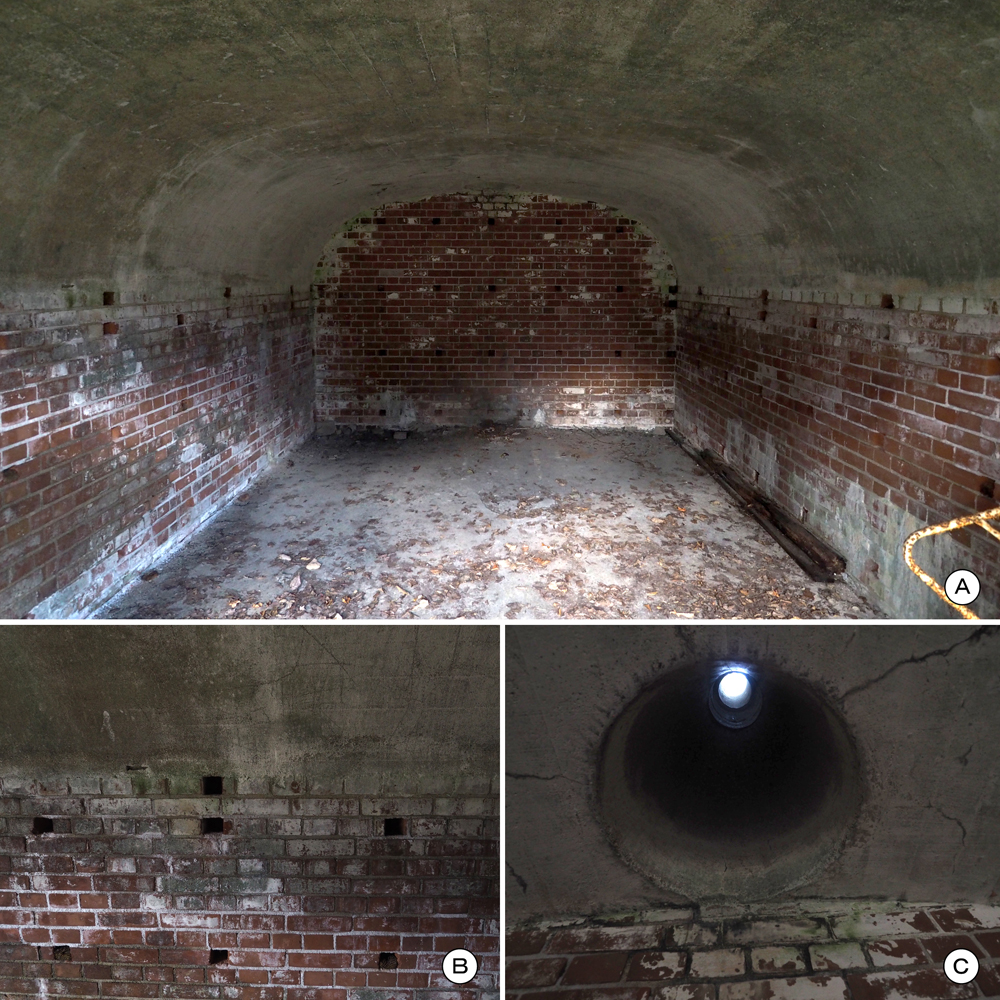

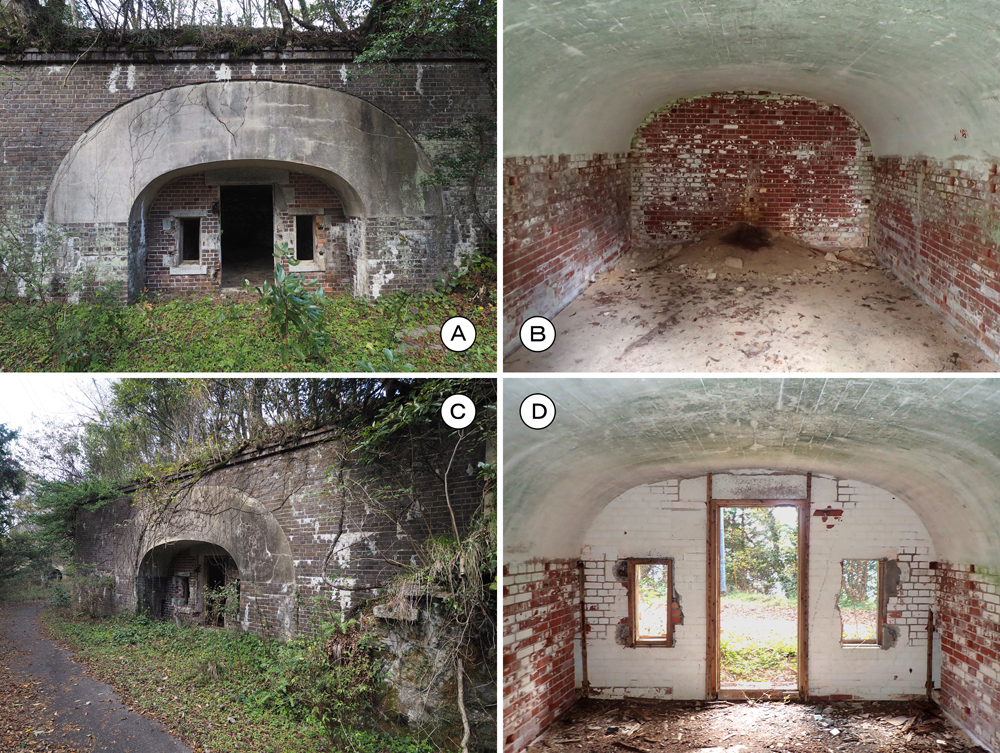

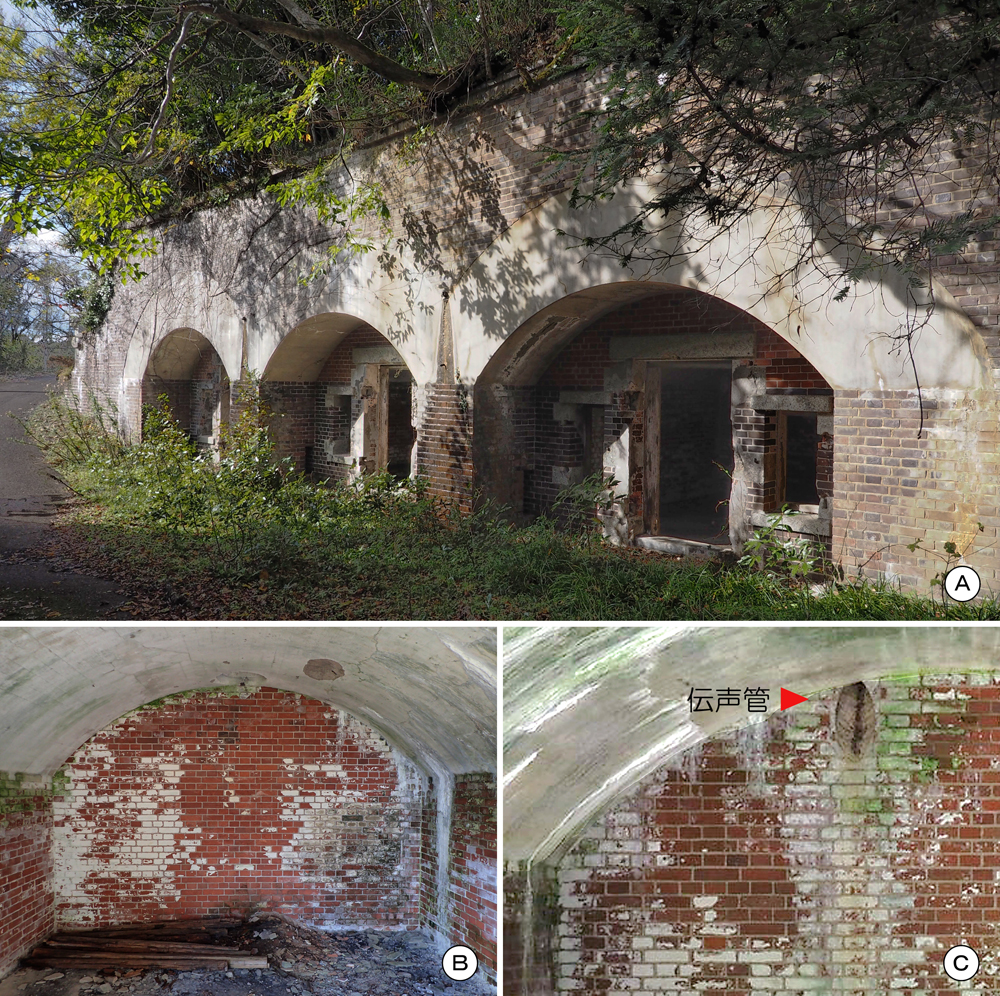

槙山砲台で最も残りの良い遺構は掩蔽部です。さすがに頑強です。

主砲は二十八糎榴弾砲8門ですが、4砲座に対して5室の砲側庫(ほうそくこ)(砲側弾薬庫)があります。ただし、東端の1号砲側庫の入口はNHK舞鶴送信所のフェンス内でした。

以前投稿していますが、掩蔽部はトンネルではなく基本オープンカット工法で築かれています。槇山砲台は、穹窿(きゅうりゅう)(天井アーチ)がコンクリート、脚壁は内外面煉瓦で内部土体です。 砲側庫の断面形状は、穹窿のカーブが緩やかで、他では見たことがない形状です。同時期に築かれた金岬砲台とも、槇山砲台の三連式棲息掩蔽部とも違います。見比べてください。

砲側庫の正面右手には階段、左手はスロープがあり、砲座と連絡しています(写真5・6)。

砲側庫左スロープ、右階段。砲側庫左側面に2番砲座の即用弾丸置場(弾室)。

砲側庫左スロープ、右階段。砲側庫右側面に1番砲座の即用弾丸置場(弾室)。

脚壁から奥壁には、規則的な長方形の穴が開いています。棚受け材の挿入穴でしょうか(写真7(B))。

奥壁際の通気口(写真7(C))の上部は、確認できたすべてがコンクリート管で、1号砲側庫の通気口には、鉄傘が残っていました(写真8)。同じような鉄傘は、横須賀市観音崎第二砲台にあります。他に、千葉県富津市の元洲堡塁砲台ではコンクリート製の傘が残っていますが、鉄筋コンクリートだったので昭和期でしょう。

おそらく槇山砲台のコンクリート管も昭和期の防空砲台の時に付け替えたものだと思います。

3号砲側庫は、脚壁と奥壁がモルタルとなっていますが、これも防空砲台時代の改修の可能性があります (写真9)。

窓と入口には、ほとんどの掩蔽部で木枠が残っています(写真9(C))(写真10(D))。ただし、金属の金具類は抜き取られています。

コンクリート管に鉄傘。

奥壁・脚壁(側壁)の煉瓦部がモルタルに。昭和期防空砲台建設時の改修か。

(A)(B) 4号砲側庫、(C)(D)5号砲測庫。5号砲測庫は左のスロープがありません。

砲座

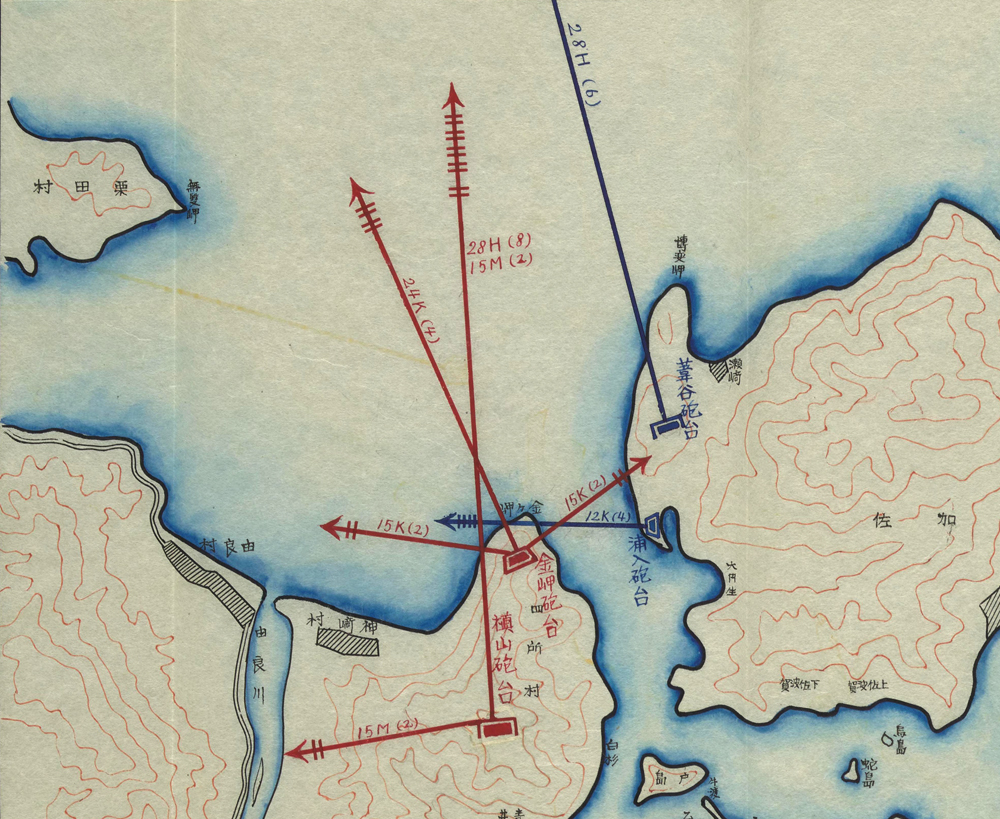

槙山砲台は、(図3)によると、二十八糎榴弾砲(りゅうだんほう)8門と十五糎臼砲(きゅうほう)2門が北、十五糎臼砲2門が西を首線としていました。

(陸軍築城部本部 1943年)から。

北を睨む主砲は、二十八糎榴弾砲8門です。4砲座で、各砲座には2基の砲床(2門)を備えていたと思います。ただし、砲床は確認できませんでした(写真11)。

正面の胸墻(きょうしょう)、横墻(おうしょう)とも直線的で、壁には即用弾丸置場(弾室)が多数あります。

十五糎臼砲の砲座はまったく残っていませんが、おそらく、三連式棲息掩蔽部の左右に配置されていたと考えられます。

写真右辺が胸墻(きょうしょう)、左辺が横墻(おうしょう)。壁には即用弾丸置場(弾室)。3番砲座の可能性。

備砲のうち二十八糎榴弾砲は、イタリアの28センチ榴弾砲に準拠し、大阪砲兵工廠で開発され、明治25年(1892年)に制式制定されました。日露戦争の旅順要塞攻略戦や奉天会戦で活躍しましたが、太平洋戦争の沖縄戦まで実戦使用されました。最大射程は7800mです。

十五糎臼砲(きゅうほう)は、明治20年(1887年)に完成した試作品に改修を加え、明治24年(1891年)に制式制定された青銅製の砲身を持つ臼砲です。最大射程距離は4,390mです。

通常、牽引用の前車をもちませんが、比較的軽量で移動がしやすい火砲だったようで、海岸射撃を行うよりは陸戦を得意としていたようです。

下関要塞では、おもに陸戦砲台である堡塁に配備されていました。舞鶴要塞では、ロシア軍部隊が舞鶴湾正面を避け、両サイドの由良川・宮津湾と高浜湾とから上陸してくることを想定して堡塁砲台を配置しています。槙山砲台の左翼臼砲は由良川周辺の敵上陸兵を標的にしていたと思われます。

要塞砲には、加農砲(かのんほう)、榴弾砲を主力として、臼砲(きゅうほう)や速射砲などがありました。弾道などそれぞれに特性があり、砲台の適性から配備されたと思われます。ただ、計画段階と実際の備砲が異なることもあり、優先順位など諸般の事情が勘案されているのでしょう。

なお、昭和22年(1947年)アメリカ軍撮影の空中写真に2基の大穴が写っています。明治期の主砲砲座の北側になります。防空砲台の砲座と推定されています(たまや 2021年)。

三連式棲息掩蔽部・観測所

三連式棲息掩蔽部は、主砲砲座・砲側庫の西側にあります。上部には観測所があり、三連の中央掩蔽部には、観測所とつながっていたと推定される伝声管(伝令管)があります。司令室のような役割が考えられます。左右室については、十五糎臼砲の砲側庫でしょうか。

(B)左側掩蔽部、(C)中央掩蔽部。中央掩蔽部にのみ伝声管。司令室か。

(A)左手に階段。(B)観測所入り口部分。(C)観測所跡。昭和期に機銃座に改築か。

観測所は入口部分のみ(写真13(B))で、その先は直径が5mを超える凹地になっています(写真13(C))。本来の観測所は、径3m程度の煉瓦積み円形掩体(半地下式)であることから、昭和期に機銃座に変更された可能性が推定されています(たまや 2021年)。

砲側庫を含むこれら掩蔽部は、通気口上部が付け替えられていることからみても、昭和期の防空砲台でも使用されていたと推定されます。

これら以外に、砲台北東部に昭和期の掩蔽部がありましたが、やる気のなさが災いしたのか、事前に把握していたのですが、現地では失念。。倉梯山防空砲台と同類で、上記アメリカ軍引渡目録から類推するならば探照灯格納庫でしょうか。

写真撮影位置図は こちら

金岬砲台・槇山砲台、これで終わりです。

参考文献・webサイトは、「舞鶴要塞・舞鶴鎮守府 投稿一覧」にまとめてあります。

2023年11月現地、2025年7月31日投稿。