越前本国 (2) 元亀・天正期の城郭

朝倉氏の城郭 (5)

朝倉氏城郭の二様 最終回

朝倉氏の城郭は、堀切と畝状空堀群(畝状竪堀)を特徴としていますが、一部永禄年間から元亀年間(1570年~1573年)に、朝倉氏は周辺諸国で本国とはまったく異なる土塁囲み+腰曲輪(横堀)の城郭を築いています。

土塁囲みと横堀の採用は、枡形虎口や馬出、「横矢掛け」といった、塁線の屈曲による「防御ラインの進化」を促すことになり、これは織豊系城郭につながっていくことになります。

元亀3年(1572年)8月に築かれた、小谷城付属の大嶽城・福寿丸・山崎丸(滋賀県長浜市)は、陣城とはいえ、朝倉氏の城郭の最高到達点を示すものだと思います。

かつては、この時期、越前本国の一乗谷城(福井県福井市)などでは、織田信長の備えとして畝状空堀群が築かれたと考えられてきましたが、これだと、朝倉氏は周辺諸国と本国でまったく異なる城造りを行っていたことになってしまいます。

このことについて、近年、佐伯哲也氏は、一乗谷城などの畝状空堀群が、元亀年間ではなく天文~永禄年間(1532年~1570年)に構築されたとする考えを示し(佐伯哲也 2020年b)、現在、この説が有力視されています(前稿参照)。

しかし、緊迫した元亀年間に、本国でまったく築城(改築)が行われていなかったとは考えられません。

今回は、越前本国における元亀年間から天正年間初期の痕跡を探してみました。

白山平泉寺

白山平泉寺(はくさんへいせんじ)(福井県勝山市)は、現在の平泉寺白山神社(へいせんじはくさんじんじゃ)です。明治維新の神仏分離令にともない寺領が没収されたことから、寺号を捨て神社として運営されることとなりました。

白山平泉寺は白山信仰の拠点として開山され、平安時代には比叡山延暦寺の末寺となり繁栄しました。

最盛期のこととして、48社、36堂、6,000坊、寺領9万石・9万貫、僧兵8,000といった数字が伝わっています。

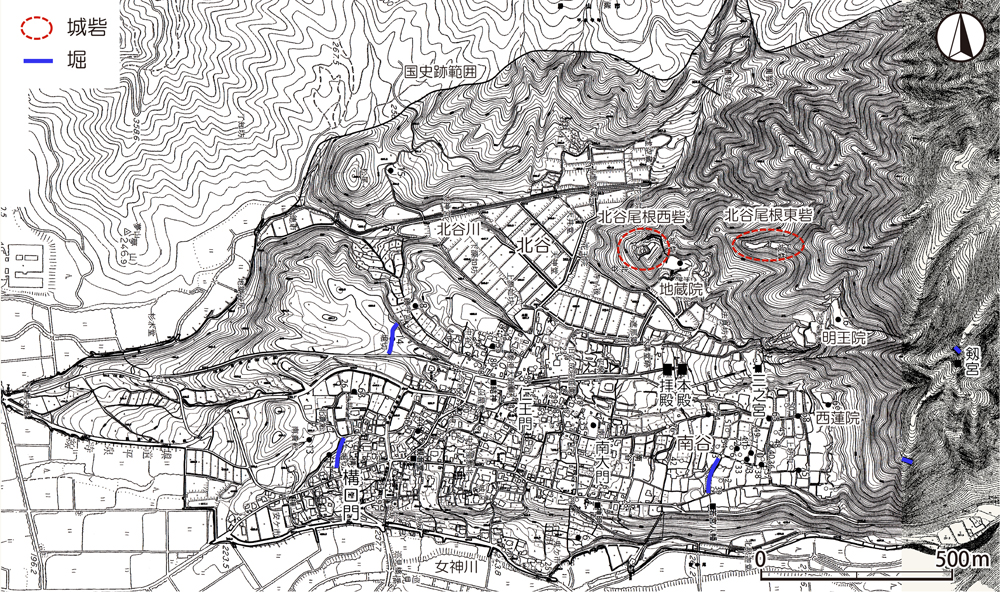

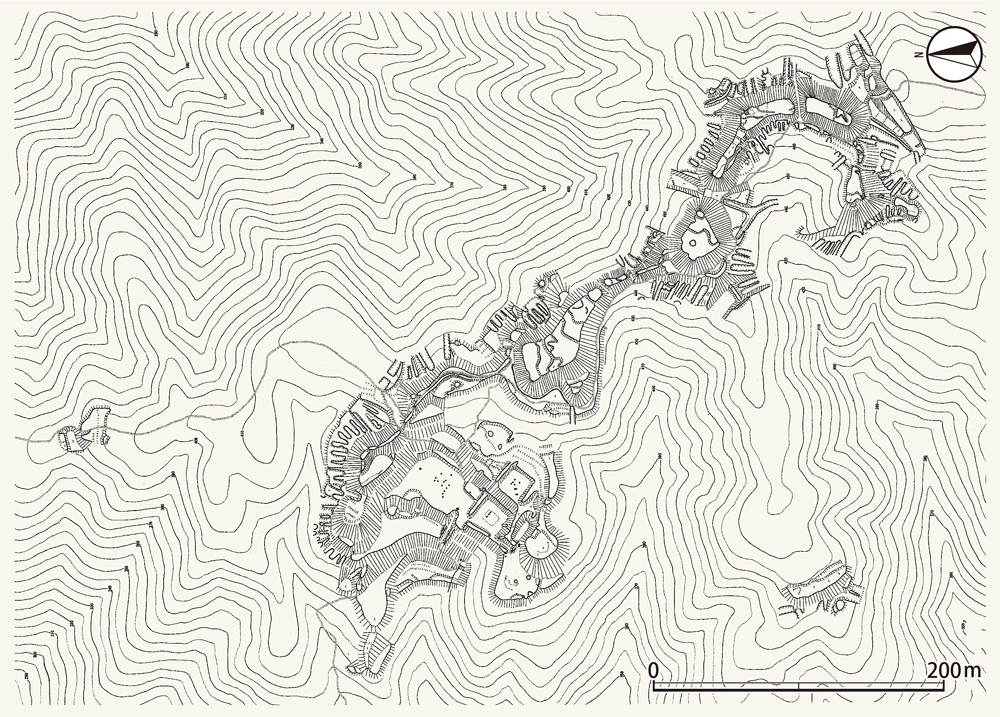

(勝山市教育委員会 2018年)掲載図をもとに、東端部分について(勝山市 2017年)掲載図を追加合成しました。

戦国期は朝倉氏の庇護のもと、加賀の一向宗と対抗するともに、朝倉氏の遠征にも帯同しています。小谷城をめぐる織田信長との戦いでは、白山平泉寺の中心的坊院である玉泉坊が丁野山城(滋賀県長浜市)の守備を担っています。

しかし、天正元年(1573年)8月に近江で朝倉義景が敗れると密かに信長と結び、一乗谷から越前大野の洞雲寺に逃れていた義景を攻めています。

朝倉宗家滅亡後は、義景を自害に追い込んだ土橋信鏡(朝倉景鏡、義景の従兄弟)と結びますが、信鏡を「大敵」とする一向宗に強襲され、天正2年4月15日、全山を焼かれ壊滅しました。

北谷尾根西砦・東砦

北谷尾根西砦・東砦は、白山平泉寺の北側外郭ラインとなる北谷尾根上に築かれた城砦です。

名称については統一された固有名称はないようで、「北谷尾根西砦・東砦」はここでの仮称です。勝山市教育委員会報告書では、西砦を「砦跡1」、東砦を「砦跡2」(勝山市教育委員会 2018年)、佐伯哲也氏は、西砦を「平泉寺城郭1e」、東砦を「平泉寺城郭1f」(佐伯哲也 2019年)、中井均氏は西砦を「北谷砦跡」(中井均 2017年)と呼んでいます。

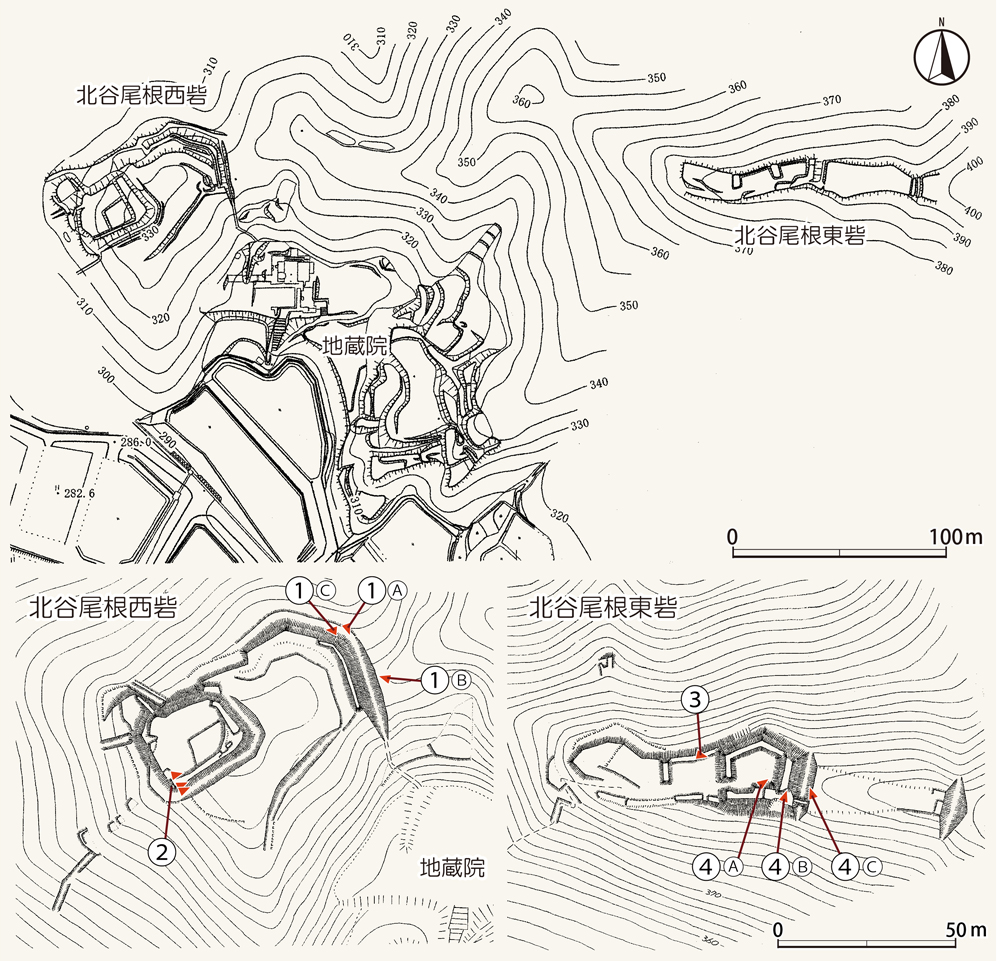

上図(勝山市教育委員会 2018年)、下図(佐伯哲也 2019年)からの転載。

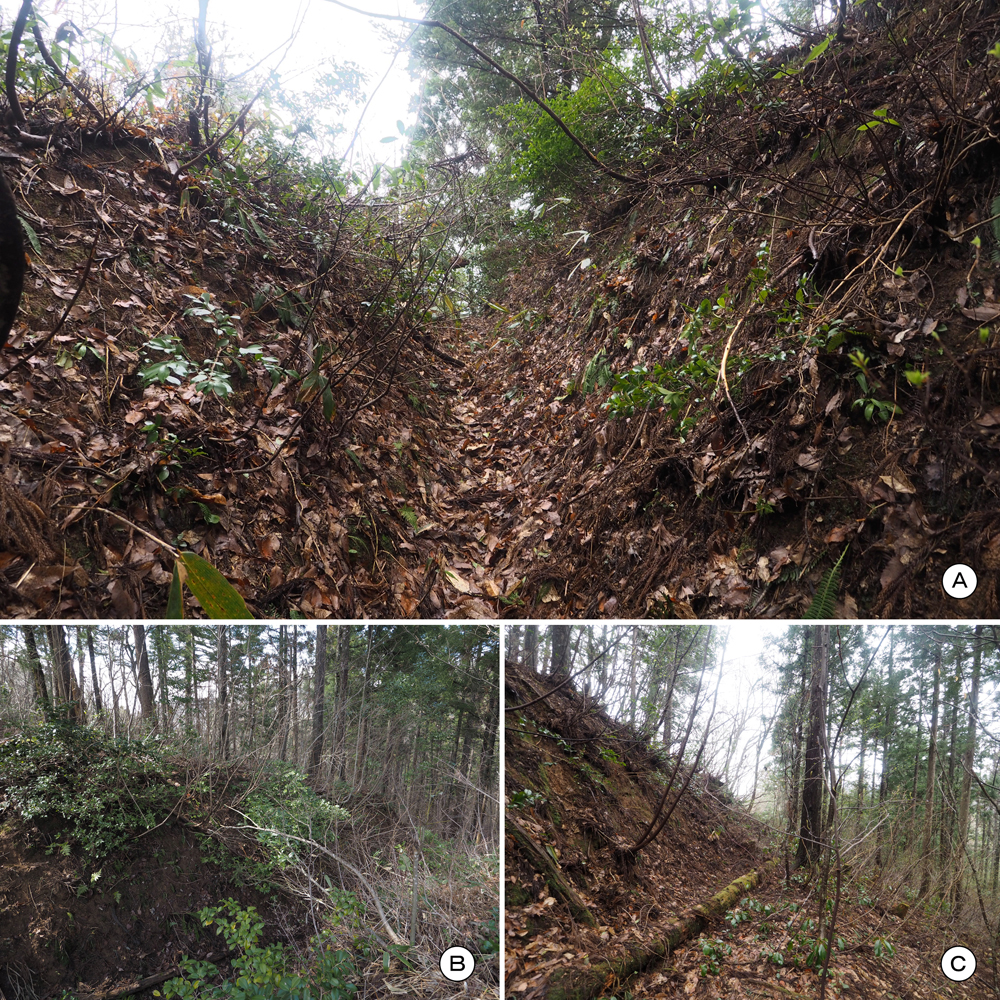

西砦までは踏み跡がありましたが、尾根上部の東砦は完全な藪城です。3月だとある程度見通しはありましたが、不快な細かい枝がつねに絡みついてくる感じでした。写真よりは、動画の方が多少分かりやすいと思います。

(A)(B)東端堀切、(C)北辺切岸。

内郭南辺土塁・横堀。

西郭北辺土塁(左)と西郭・東郭間土塁(正面)。

(A)(B)東郭東辺土塁、(C)東郭堀切。

西砦西側の内郭(主郭)は、東・南辺を横堀と土塁、北・西辺を切岸で区画する方形の曲輪です。

東砦は、東西2郭の土塁囲みで南西部に虎口を開きます。

縄張りは技巧的とはいえませんが、近江での朝倉氏の築城法そのものです。

築城時期は、元亀年間から一向宗によって全山焼失してしまう天正2年の間、その中でも、朝倉宗家が滅亡し庇護を失った、天正元年から天正2年(1573~1574年)でしょうか。

一乗谷上城戸櫓(砦)

上城戸(かみきど)は、一乗谷の南側を区画する土塁です。朝倉氏滅亡直後に編さんされた『朝倉始末記』には「上ノ木戸」の名称があります。当時は、土塁とともに城門が設けられていたと思います。

上城戸と北側の下城戸(しもきど)との間が一乗谷の中心地区で、「城戸ノ内(きどのうち)」と呼ばれていました。

赤色立体図(川越光洋・石川美咲 2020年)からの転載。(A)上城戸、(B)上城戸砦土塁。

上城戸櫓は、上城戸の土塁が接する南側尾根上に立地する城砦です。

尾根の前後を堀切で遮断し、両側面には横堀状の腰曲輪があります。土塁は一部で虎口も明確ではありません。元亀年間とは断定できませんが、丁野山城とよく似た縄張りです。

なお、一乗谷では、安波賀春日神社所蔵『一乗谷絵図』を名称・地名の根拠とする場合があります。小規模の城砦については絵図の註書きから「櫓」の名称を使用しています。

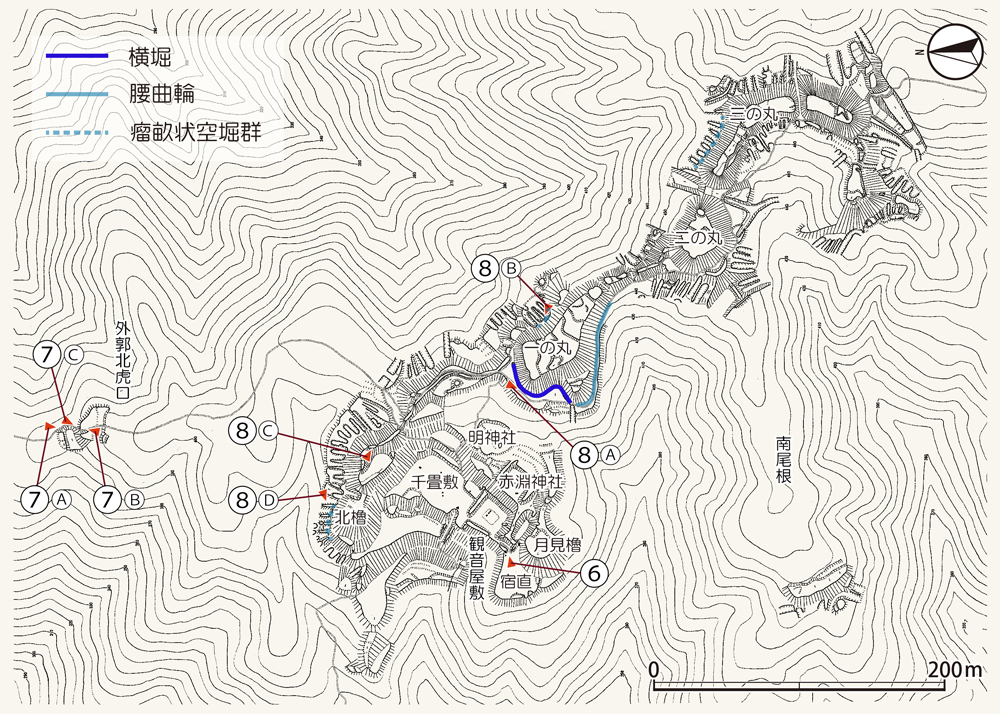

一乗谷城

一乗谷城の尾根上曲輪群のうち、とくに一の丸から三の丸エリアは、明確な虎口もなく、尾根を切断しただけでどこが中心となる曲輪なのかも分かりません。明らかに古いタイプの山城の縄張りです。しかし、パーツごとに見ていくと、さまざまな特徴があり、長期にわたって整備、改修されてきた城郭ではないかと思っています。

ここでは、一乗谷城について、元亀年間改築の可能性を探ってみました。ただし、確実なものではありません。

食違虎口

食違いとなる虎口が、観音屋敷・宿直間(写真6)、外郭北(写真7)で認められます。観音屋敷・宿直間は、部分的に石積みも認められます。

佐伯哲也氏は、観音屋敷・宿直の食違虎口から、本来の大手口は宿直にあり、そこから観音屋敷、千畳敷に向かうルートを想定していますが、佐伯氏自身、現状では山麓から宿直に続く城道は確認できないと述べています(佐伯哲也 2020年a)。赤色立体図を見ても、城道の痕跡を確認することはできません。

現在、馬出ルートと呼ばれている登山道が大手道と伝わっていますが、佐伯氏は、このルートがダイレクトに千畳敷につながっていることを疑問視しています。

しかし、この伝大手道は、上部から横矢の掛かる技巧的なルートで、私個人としては、このルートは元亀年間に改修されているのではと思っています。千畳敷下から宿直間のルートは、(動画3)にまとめました。

伝大手道から千畳敷・観音屋敷・宿直。

畝状空堀群と横堀

一乗谷城でも、一の丸西側で横堀が確認できます。現状はかなり小規模ですが、一の丸から三の丸に向かう現在の山道は、横堀に続く腰曲輪跡の可能性があります。

(A)一の丸横堀、(B)一の丸北畝状空堀群瘤。(C)尾根上曲輪群北区土塁、(D)北櫓北畝状空堀群瘤。

また、畝状空堀群の竪堀間の土塁上部が瘤(こぶ)状になる場所が、一の丸北側、北櫓周辺で認められます。

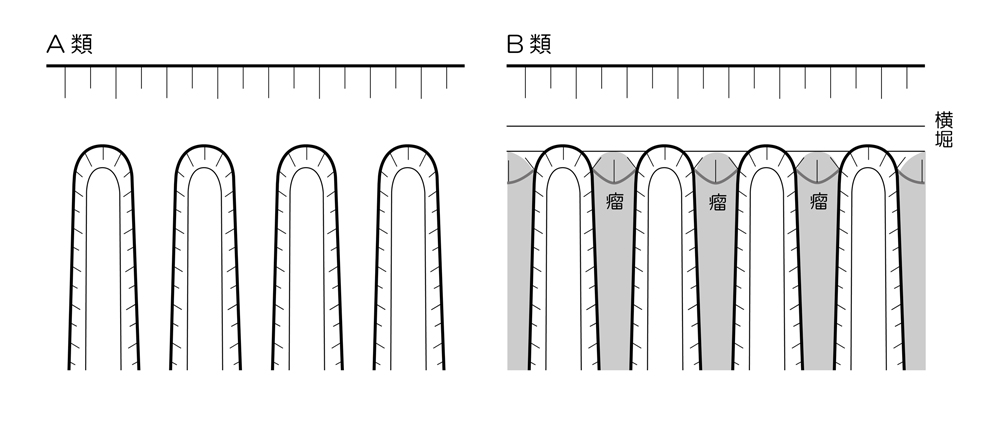

永惠裕和氏は、宇谷城(京都府舞鶴市)など、丹後の畝状空堀群の分析から、竪堀を基本とする畝状空堀群と、土塁上部が瘤状になる竪土塁を基本とする畝状空堀群に時間差を認め、前者の年代を天文年間中葉から永禄期、後者を永禄から天正8年と考えています(永惠裕和 2013年)。

「竪土塁を基本とする畝状空堀群」とは、竪堀間の土塁部分が強調されているものを指していますが、実際に、「竪堀を基本とする畝状空堀群」と「竪土塁を基本とする畝状空堀群」を区別することができるのかどうか疑問も投げかけられています(高田徹 2017年)。

ただ、土塁上部の瘤については、竪堀上部が横堀、あるいは切岸が削り込まれることによるもので、横堀の導入と連動する可能性が考えられます(図3)。篠脇城(岐阜県郡上市)などはまさに横堀+瘤竪土塁です。

切岸直下は崩落土が堆積しやすいため、現況での判断は難しいとも思えますが、一乗谷城では、一の丸周辺、北櫓周辺に限定されているように見えることから、千畳敷を中心とした居住区の守備強化を目的として元亀年間に横堀が追加された可能性を考えてみましたがどうでしょうか。なお、尾根上曲輪群北西部(北区)には土塁も敷設されています(写真8(C))。

新谷和之作図、(新谷 2021年)からの転載。

朝倉氏城郭の二様はこれで終わりにします。次回、朝倉氏築城術の奥義書、「築城記」を紹介します。

参考文献は、「朝倉氏の城郭 投稿一覧」にまとめてあります。

2023年3月・2024年3月(白山平泉寺)、2023年11月・2024年3月(一乗谷朝倉氏遺跡)、2021年3月(宇谷城)、2025年3月(篠脇城)現地、2025年2月6日投稿。