朝倉氏の城郭 (7)

朝倉氏当主

最初に朝倉家当主一覧をあげておきます。くわしい系図は こちらを参考にしてください。

「代」については、始祖(家祖)をどこに設定するかによっていくつかの数え方があります。一般的には、越前に拠点を移した朝倉広景を初代とする場合と、越前を統一した中興の祖、朝倉英林孝景(敏景)を初代とする場合です。以前は、英林孝景を「一乗谷初代」と呼んでいましたが(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2015年など)、最近は、一乗谷の拠点設置が孝景以前にさかのぼる可能性もあるため、越前を統一した戦国大名としての初代とされています。

| 朝倉宗高 | 平安時代末 | 朝倉氏を名乗る。表米宮から15代。但馬国在住。 | ||

| 朝倉高清 | 平安末~鎌倉時代 | 宗高の子。鎌倉幕府御家人。但馬国在住。 | ||

| 越前初代 | 朝倉広景 | 1255年~1352年 | 高清から9代。越前朝倉氏始祖。 | |

| 越前2代 | 朝倉高景 | 1314年~1372年 | 高齢の広景にかわり、南北朝期の戦いを主導。 | |

| 越前3代 | 朝倉氏景 | 1339年~1405年 | 一乗谷に熊野権現を勧請。 | |

| 越前4代 | 朝倉貞景 | 1358年~1436年 | ||

| 越前5代 | 朝倉教景 | 1380年~1463年 | 関東の永享の乱に幕命で出兵。 | |

| 越前6代 | 朝倉家景 | 1402年~1451年 | ||

| 初代 | 越前7代 | 朝倉孝景 | 1428年~1481年 | 英林孝景。斯波氏、守護代甲斐氏を退け、越前を統一。 |

| 2代 | 越前8代 | 朝倉氏景 | 1449年~1486年 | 子春氏景。越前守護代。 |

| (朝倉宗滴) | 1477年~1555年 | 宗滴教景。英林孝景八男。兄弟貞景・孝景(宗淳)・義景の3代当主を宿老として補佐、軍務とともに実質的に国政を差配する。 | ||

| 3代 | 越前9代 | 朝倉貞景 | 1473年~1512年 | 天沢貞景。 |

| 4代 | 越前10代 | 朝倉孝景 | 1493年~1548年 | 宗淳孝景(大岫孝景)。越前守護職に任命される。全盛期。 |

| 5代 | 越前11代 | 朝倉義景 | 1533年~1573年 | 天正元年8月20日自刃。享年41。朝倉氏滅亡。 |

朝倉氏の成立

ここでは、おもに福井県『福井県史』通史編2 中世 1994年刊、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館(南洋一郎・佐藤圭)『特別史跡朝倉氏遺跡発掘調査報告Ⅶ』1999年刊、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館(佐藤圭)『朝倉氏の家訓』福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館古文書調査資料2 2008年刊を参考にして、朝倉氏の歴史と、一乗谷の成立(次回投稿)についてまとめておきます。『福井県史』はWebでの閲覧が可能です。

伝説の時代

朝倉氏には、家訓・家法となる『朝倉孝景条々』『朝倉宗滴話記』とともに、朝倉氏の始祖根元を明らかにした歴史書(家伝)として『赤淵大明神縁起』『朝倉家伝記』が編纂されています。

『赤淵大明神縁起』は、永禄3年(1560年)に朝倉義景が心月寺の住持才応総芸に執筆させたもので、正本は正親町天皇に外題染筆(表題の執筆)を依頼しています。『朝倉家伝記』は永禄12年(1569年)の編集で、『朝倉始末記』にも一部が引用されています。

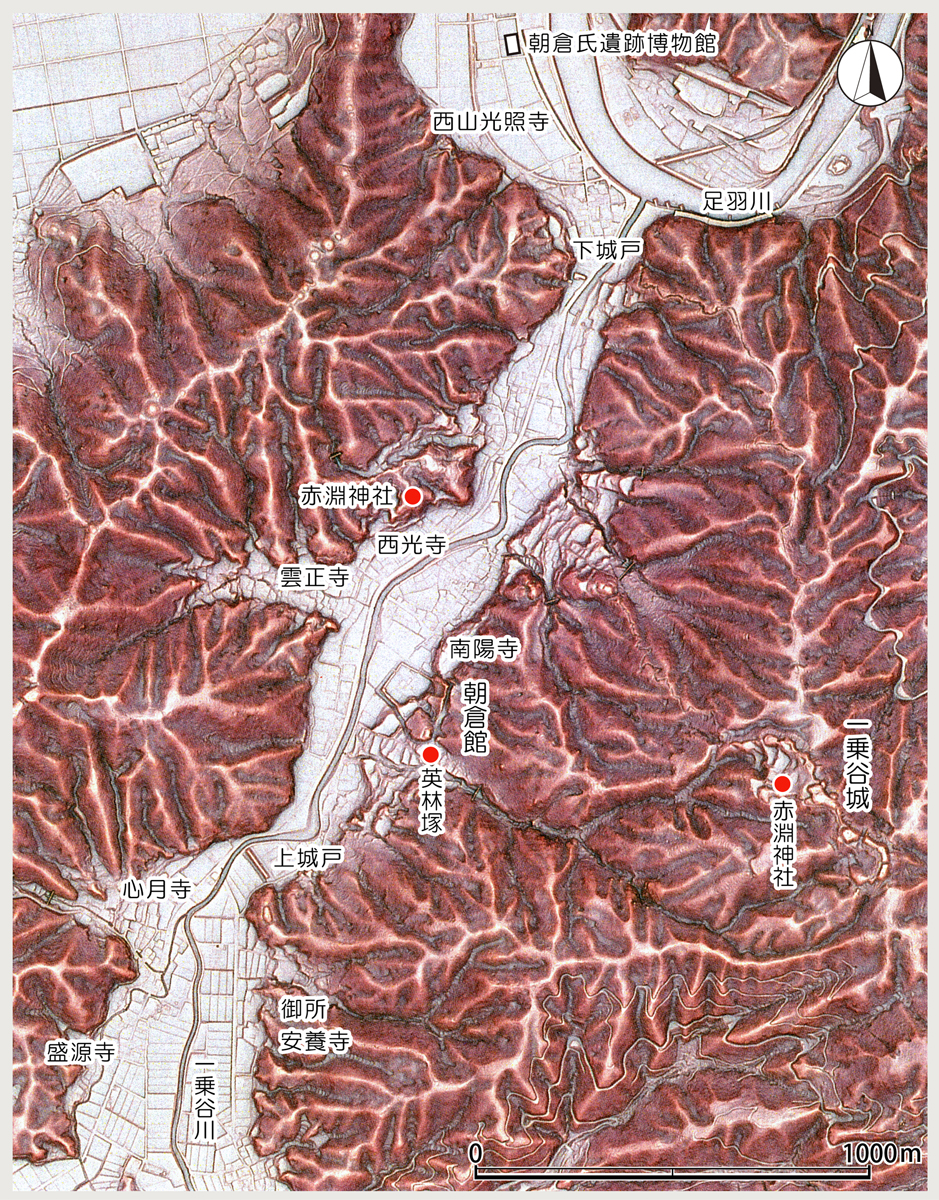

これによると、朝倉氏は、兵庫県朝来市和田山町に鎮座する赤淵神社(赤淵大明神)を氏神とする日下部(くさかべ)氏から出た一族であり、赤淵神社を篤く崇敬していました。赤淵神社跡は一乗谷左岸の尾根上にあり、その麓には「赤淵」の字名を残しています。山上の一乗谷城にも赤淵神社の伝承地があります。大永3年(1523年)11月に、越前10代(4代)宗淳孝景が新たに建立した寺院の鎮守として赤淵大明神を勧請して寺院の鎮守としたとの記録があることから、一乗谷城の赤淵神社もそうした経緯から分祀されたものかもしれません(図1、写真1)。

一乗谷における赤淵神社の建立時期は不明ですが、史料上「一乗谷」の初見は、『朝倉家伝記』にある越前3代氏景(1339年~1405年)による熊野権現の勧請であり、これに関係する可能性のある字名「奥間野(オクマノ/御熊野)」が、「赤淵」の隣接地にあります。

背景図は、(川越光洋・石川美咲 2020年)からの転載。加筆しました。

『一乗谷古絵絵図』には「赤淵神社の註記はありません。ここを「赤淵神社」とする経緯は確認できませんでした。

一乗谷城の縄張り図は こちら。

『赤淵大明神縁起』によると、日下部氏の始祖は孝徳天皇の皇子とされる表米宮(ひょうまいのみや)とのことで、その表米宮が異国の鬼神退治の時に乗船を守護した「あわび貝」を祀ったのが赤淵神社です。朝倉氏は、「当家代々尊崇之鮑蚫貝、其外朝日夕日之二ツ之御鏡」を代々の家宝としていましたが、義景が一乗谷から敗走したときに紛失してしまったようです。

兵庫県朝来市の赤淵神社も、やはり「あわび貝」に関する伝承をもっています。

朝倉氏の出自については、朝倉氏滅亡直後に編さんされたとする『朝倉始末記』では孝徳天皇の末裔、天正5年(1577年)の奥書をもつ『越州軍記』では開化天皇の皇子彦坐命(ひこいますのみこと)を祖とするなど、諸説ありますが、当時実際に祖先としてを篤く崇敬されていたのは赤淵神社(赤淵大明神)だけだと思います。

渡来系をのぞく蘇我氏や物部氏といった古代氏族(ウヂ)は、すべてが天皇ないし「神々」を始祖とし、天皇を中心とした巨大な同祖同族集団を創り上げました。その後の新興勢力も、そこに連なることが必然であり、そのためにさまざまな「伝説」や先祖伝来の家宝のような「装置」が創作されました。

朝倉氏の成立

朝倉氏は日下部氏のうち但馬国養父郡の朝倉庄(兵庫県養父市八鹿町)を名字の地とする一族です。初めて「朝倉」を名乗ったのは、平安時代末の表米宮から数えて15代の宗高ですが、その子朝倉高清は、『平家物語』にも「但馬国住人朝倉太郎大夫高清」として名を残しています。高清はもともと平家に属していましたが、源頼朝の赦免を受けるために関東へ下り、そこで万民を悩ます白猪を退治して頼朝から赦免されとの伝承をもちます。

鎌倉時代初期の朝倉氏は、鎌倉幕府直属の御家人としての地位にありましたが、承久3年(1221年)の承久の乱で後鳥羽上皇方に付いたため本領を奪われ没落します。

越前朝倉氏と越前国統一戦

越前朝倉氏

越前朝倉氏の祖とされるのは、鎌倉時代後半から南北朝期の人物である朝倉広景(1255年~1352年)です。『朝倉家伝記』によれば、広景は法華経を背負って北国に行脚せよとの夢の告げにより但馬から越前に下り、黒丸の館に入ったとされています。ただこれは、後年斯波氏との主従関係を否定する目的で創作されたと考えられています(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2008年)。

実際には、延元2年/建武4年(1337年)に越前守護職斯波高経に従い、但馬から越前に下向しました。斯波高経は、朝倉氏の後に朝倉庄の地頭となった長井氏を母としていますが、広景の斯波家中での地位は不明。

しかし、越前入国の6年後の康永元年(1342年)には、安居(福井市金屋町)に氏寺の弘祥寺を創建、貞和3年(1347年)には北荘神明社(神明神社/福井県福井市宝永4丁目)を造営しました。

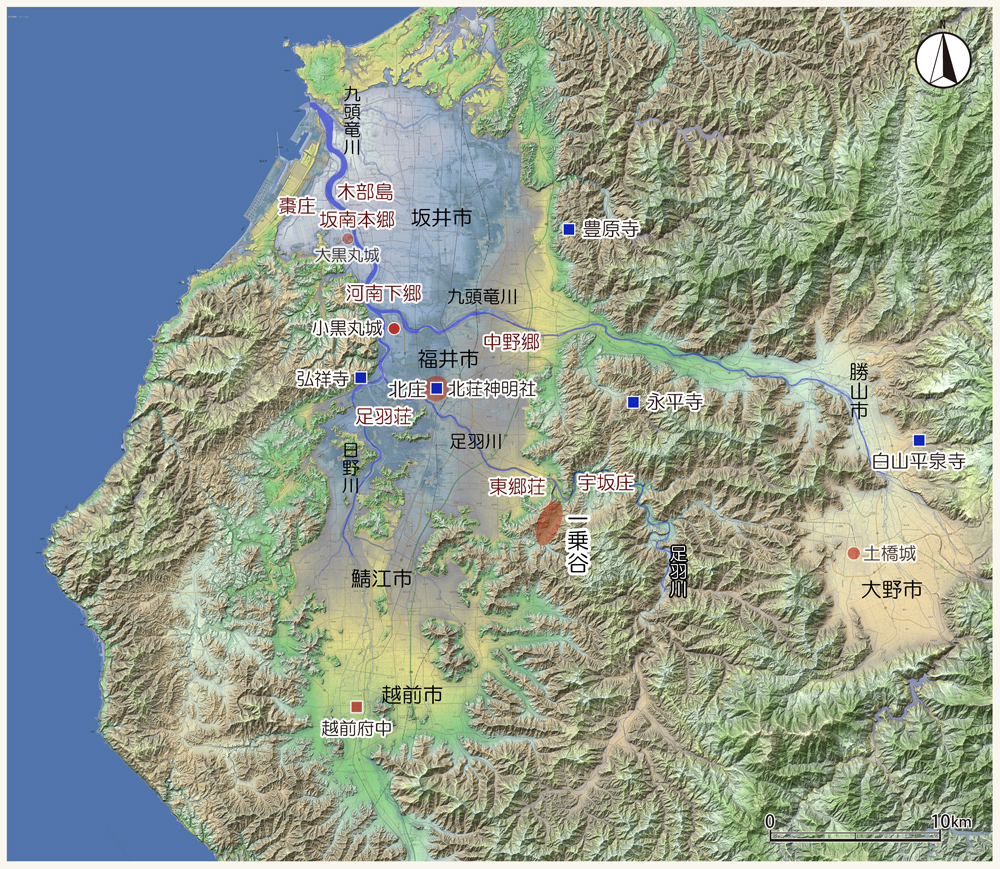

そして、越前2代高景は、延文2年(1357年)に足羽郡の足羽荘預所職を、貞治5年(1366年)には、足羽郡の宇坂荘・東郷荘と坂井郡の棗荘・坂南本郷・木部島、吉田郡の河南下郷・中野郷の7か所の荘郷地頭職を得ています。これらの荘郷は、九頭竜川河口から九頭竜川・足羽川・日野川が合流する福井市の平野部にあり、足羽川流域の一乗谷に至る地域を含んでいます。おそらく初期の朝倉氏は、この地域を基盤(根拠地)としていたようです(図2)。

カシミール3Dで作成しました。

越前入国以後の朝倉氏は、旧国但馬との所領関係が確認できません。おそらく但馬では長井氏の下にあって大した地位、経済基盤をもっていなかったのかもしれません。

越前入国後、いち早く斯波氏重臣の地位を得たのは、延元3年/暦応元年(1338年)の藤島の戦い(福井県福井市)における新田義貞討伐など、南北朝の争乱の中で、戦功を重ねていったことによると思われます。当時広景はすでに高齢であったため、戦いは主にその子高景が担いました。

主家の斯波高経は、その後、足利直冬に従い南朝方に転ずるなど、たびたび幕府方に叛きましたが、朝倉高景・氏景親子は、ほぼ一貫して幕府方に与したようです。『朝倉家伝記』によると、文和4年(1355年)の足利直冬軍との東寺南大門の戦いで一番槍をはたし、高と氏の字を賜ったとのこと。この説話には異論もあるようですが、斯波氏の被官でありながら、斯波氏とはある程度距離を置き、自らの基盤と幕府との関係を構築していたようです。

朝倉英林孝景の時代 越前国統一戦

本格的に越前守護斯波氏そして守護代甲斐氏と争い、越前一国を統一したのが初代(越前7代)朝倉孝景です。10代も孝景を名乗っていることから、7代孝景はその法名から「英林孝景」と呼ばれています。

孝景が台頭した時代は、越前の支配をめぐって諸勢力の対立が激化しました。守護斯波氏は分裂してその権威が低下し、一方で、斯波氏宿老の甲斐・織田・朝倉の三氏や有力国人は実力を貯え、発言力を強めていきました。

とくに、永享8年(1436年)9月、斯波氏の当主義郷が落馬によって急死してからは混迷を深め、斯波氏の家督争い、守護代甲斐氏、有力国人の堀江氏、孝景らの対立は、幕府をも巻き込んで激化していきました。

【長禄合戦】

長禄2年~3年(1458年~1459年)

・ 斯波義敏・堀江利真 × 甲斐常治・孝景

長禄(ちょうろく)合戦では、守護斯波義敏が坂北郡の有力国人堀江利真ら国人衆と結んで、実質的に越前国と斯波家家中を仕切っていた守護代甲斐常治と争いました。

孝景は甲斐方として戦いました。

一時期堀江利真によって越前は制圧されましたが、最終的には甲斐・朝倉方が勝利し、斯波義敏は大内教弘を頼って遠く周防に下向します。

幕府は、堀越公方執事渋川義鏡の子であった義廉に斯波氏を相続させ守護としました。しかし、斯波氏が分裂したことにより、内紛はより複雑化していきました。

【応仁・文明の乱】

応仁元年~文明9年(1467年~1477年)

・ (東軍)細川勝元・斯波義敏 × (西軍)山名宗全・斯波義廉、孝景(⇒東軍へ)

家督復帰を求め将軍足利義政に働きかけを行っていた斯波義敏は、文正3年(1466年)7月に越前・尾張・遠江三か国の守護職復帰を許されました。

しかし、山名宗全は斯波義廉をあくまでも支持し、同年9月には義敏の守護職と家督は剥奪され、再度義廉が任命されるなど混乱を極めました。斯波氏とともに三管領家のひとつであった畠山氏でも家が二つに割れて相争う状況となり、こうした後継者争いに守護大名の派閥抗争、さらには将軍後継問題まで絡んで、応仁元年(1467年)、応仁・文明の乱となって爆発しました。

西軍は、山名一族と斯波義廉・畠山義就・畠山義統・土岐成頼・六角高頼・一色義直など、東軍は、細川氏一族と京極持清・赤松政則・武田信賢・畠山政長・六角政高などで、斯波義敏は東軍に与しました。 朝倉孝景は、管領となった斯波義廉のもと西軍の主力として戦い、東軍の京極持清・細川成之・武田信賢らと戦い勝利するなど、西軍の主力として華々しい活躍を続けました。

【越前国内統一戦】

・ (西軍)甲斐敏光 × (東軍)孝景・(斯波義敏・斯波義良)

・ 斯波義敏・斯波義良・甲斐敏光・二宮将監駿河兄弟 × 孝景・氏景

応仁2年5月、斯波義敏が越前に軍勢を繰り出したこと、同時に幕臣伊勢貞親が足利義政を動かして朝倉孝景を東軍に誘ったことから、孝景は越前下向を決断し、斯波義敏方と和睦を進める一方、西軍方の甲斐敏光と争いました。

文明3年(1471年)5月には、越前の守護職の選任については孝景に任せるという文面の将軍御内書が孝景に下されました。東軍に与するにあたり、孝景が幕府に要求したと考えられます。孝景は「国司」を自称して立烏帽子・狩衣という公家の装束を着用するなど、越前国主として振る舞うようになりました。

これに対する反発もあり、義敏は孝景と同じ東軍側でしたが、孝景に与することを拒みました。このため孝景は義敏の子の松王丸(義良)を擁しました。

なお、将軍御内書によって、孝景自身が守護職に就いたとする説もありますが、これについては否定意見が多いようです。

文明4年(1472年)8月には、甲斐氏など府中衆が拠点とする越前府中城(守護所)(越前市)を攻略し、文明7年(1475年)には、斯波義敏とこれに従う二宮将監・駿河兄弟らが拠点とする大野盆地の土橋城(福井県大野市)に攻勢をしかけました。足利義政は、斯波義敏に対して越前退去を命じ、この年の12月、ついに義敏は降伏して近江に退出し、これによって孝景は越前一国を支配下に収めました。

その後も、復帰をもくろむ義敏・義良(松王丸)親子や甲斐敏光との戦いは、隣国加賀の富樫氏を巻き込みながら文明13年(1481年)まで続きました。同年7月に孝景は死去しますが、甲斐氏は9月に孝景の子氏景に敗れ、越前から撤退。甲斐氏は完全に没落しました。

文明15年(1483年)には、幕府による裁定で、守護斯波氏のもと、越前守護代が朝倉氏景、遠江守護代が甲斐敏光、尾張守護代が織田敏定と決められ、これによって、甲斐氏は越前奪回の名目を失いました。

朝倉孝景の半生は、まさに合戦の連続でした。

孝景の死の伝開はたちまち京都や奈良に広まりました。公家の甘露寺親長はその日記に「近日聞く、朝倉弾正左衛門越前に於いて死去すと云々。惣別として珍重か。天下の悪事等始め行なう張本なり」と記している。一方、近衛政家は使者を越前に下して法華経寿量品の写経と焼香等を氏景に届け弔意を示しています。 評価はどうあれ、守護職でもない地方の一大名の死がこれほど即座に注目されることは珍しく、これは応仁・文明の乱での活躍と、その後も幕府や公家など中央政権と深い関係を保持したことによると考えられています(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2008年)。

英林塚

英林孝景は、文明13年(1481年)に病没します。享年54。

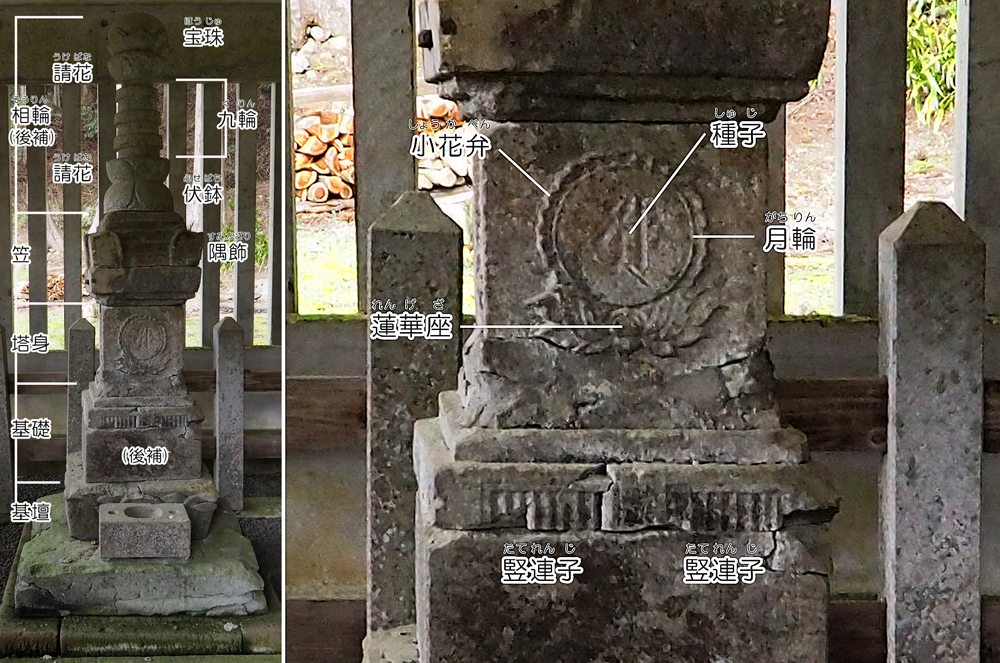

英林孝景の墓塔は、現在朝倉館の南東隅付近にあります。

墓塔は、江戸時代の元禄・宝永年間に、朝倉家の菩提寺である心月寺18世龍堂が修復したものです。現在は保存のために覆屋(鞘堂)内部にあります。

伝承によると、国に異変がある時は、この墓が鳴動して知らせるといわれています。

墓塔は、笏谷石製の宝篋印塔で、現在の高さは約2mです。ただし相輪はすべて後補で、九輪は三輪しかありません。

塔身には、蓮華座上に小花弁を周囲に配置した陽刻圏線の月輪(がちりん)を置き、月輪内には、胎蔵界四仏の種子(しゅじ)「アハ/アク」(天鼓雷音如来)、「ア」(宝幢如来)、「アー」(開敷華王如来)、「アン」(無量寿如来/胎蔵界阿弥陀如来)が刻まれています。種子(しゅじ)とは、仏を想起するための通常一文字で表記されるシンボル的な梵字です。

基礎は下部が後補で上部のみ残っています。上部には竪連子が刻まれています。欠損した下部には格挟間があったと推定されます。

これらの特徴は、典型的な「越前式荘厳」の宝篋印塔です。ただ、銘文が後補の基礎下部にしかないことなど、英林孝景のもともとの墓塔であるかどうか不明。15世紀末から16世紀初頭とする意見もあります(三井紀生 2004年)。

「越前式宝篋印塔」については、こちらも参考にしてください。

英林孝景以降の時代 朝倉氏の全盛期

孝景の子2代(越前8代)氏景は、越前国の実効的な支配権を獲得しました。しかし、これは幕府直臣として地位によるもので、守護職を得たわけではありませんでした。

斯波義敏・義良(義寛)は、越前から放逐された後も越前国守護職復帰を幕府に訴えるなど暗躍していたため、氏景は、応仁・文明の乱で孝景が裏切った斯波義廉の子斯波義俊を傀儡に迎えるなど、支配権を確固たるものにするためにあれこれ手を尽くしています。

氏景は、文明18年(1486年)、在任5年にして38歳で死去したため、その子3代(越前9代)貞景が若くして家督を継ぎました。

この貞景の時代あたりから実質的に朝倉氏を差配したのが朝倉宗滴(そうてき)(教景/のりかげ)です。宗滴は英林孝景の八男として生まれ。貞景・4代(越前10代)宗淳孝景・5代(越前11代)義景の3代の朝倉氏当主を宿老として支えました。この宗滴の時代が朝倉氏にとっての全盛期となりました。

文亀3年(1503年)、敦賀城主であった朝倉景豊が謀反を起こしますが、宗滴はこれを収め、この後、金ヶ崎城主・敦賀郡司として、朝倉家の軍務を取り仕切ることとなりました。

永正3年(1506年)には越前に侵攻した加賀・越中・能登の一向一揆勢と戦い(九頭竜川の戦い)、これを駆逐するなどして、内政・軍事においての朝倉氏の戦国大名化、越前領国化を成し遂げました。これ以後、永禄10年(1567年)の堀江景忠の謀反までの60余年にわたって越前国内には大きな戦乱はなく、朝倉氏は全盛期を迎えました。

4代(越前10代)宗淳孝景は、将軍親近の御供衆(おともしゅう)や御相伴衆(おしょうばんしゅう)に加えられていることから、この代に越前守護職に任命されたと考えられています。

宗淳孝景は、飛鳥井雅康から飛鳥井流蹴鞠の「宋世蹴鞠伝書」を伝受したり、和歌は三条西実隆に批評を依頼するなど、京都文化を好み、京都からも多くの公家、文化人らが一乗谷を訪れました。

ただし、全盛期の裏で滅亡につながる端緒もありました。

軍事面は宗滴に任せきりであったため、当主は出陣しないという慣習ができてしましました。

また、出兵は幕府や隣国からの依頼にもとづくものがほとんどで、これは朝倉氏の政治的地位を高めることにはなりましたが、朝倉氏の領国は拡大しませんでした。さらに、加賀一向宗とは、和睦もせず、殲滅を目指すこともしなかったため、禍根を将来に残してしまいました。

こうした問題が、天文24年(1555年)の宗滴の死後顕在化していくことになります。

次回は、越前朝倉氏の根拠地と一乗谷の成立についてです。

参考文献は、「朝倉氏の城郭 投稿一覧」にまとめてあります。

朝倉氏と一乗谷の歴史と遺跡の変遷はこちらでまとめてみました(2025年11月10日追記)。

2023年3月・2023年11月・2024年3月(一乗谷城)現地、2025年2月28日投稿。