一乗谷朝倉氏遺跡 (1)

朝倉氏の城郭 (8)

朝倉氏の本拠

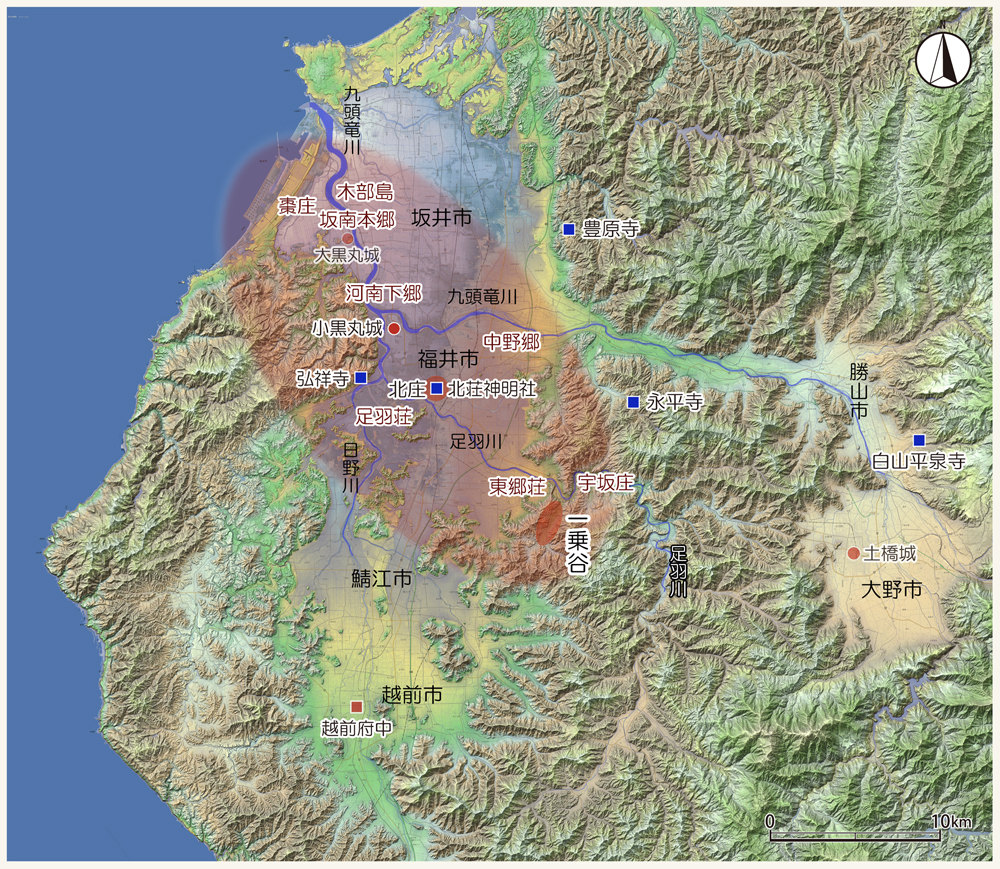

前回の投稿でもふれましたが、越前初代朝倉広景が但馬から越前に入国したのは延元2年/建武4年(1337年)のことです。そして越前2代高景は、延文2年(1357年)に足羽郡の足羽荘預所職を、貞治5年(1366年)には、足羽郡の宇坂荘・東郷荘と坂井郡の棗荘・坂南本郷・木部島、吉田郡の河南下郷・中野郷の7か所の荘郷地頭職を得ています。これらの荘郷は、九頭竜川河口から九頭竜川・足羽川・日野川が合流する福井市の平野部、さらに足羽川流域の一乗谷に至る地域を含んでいます。おそらく初期の朝倉氏は、この地域を基盤(根拠地)としていたと考えられます(図1)。

これに対して、朝倉氏の対抗勢力である斯波氏らは越前府中(越前市)を基盤とし、府中衆などと呼ばれていました。

カシミール3Dで作成しました。

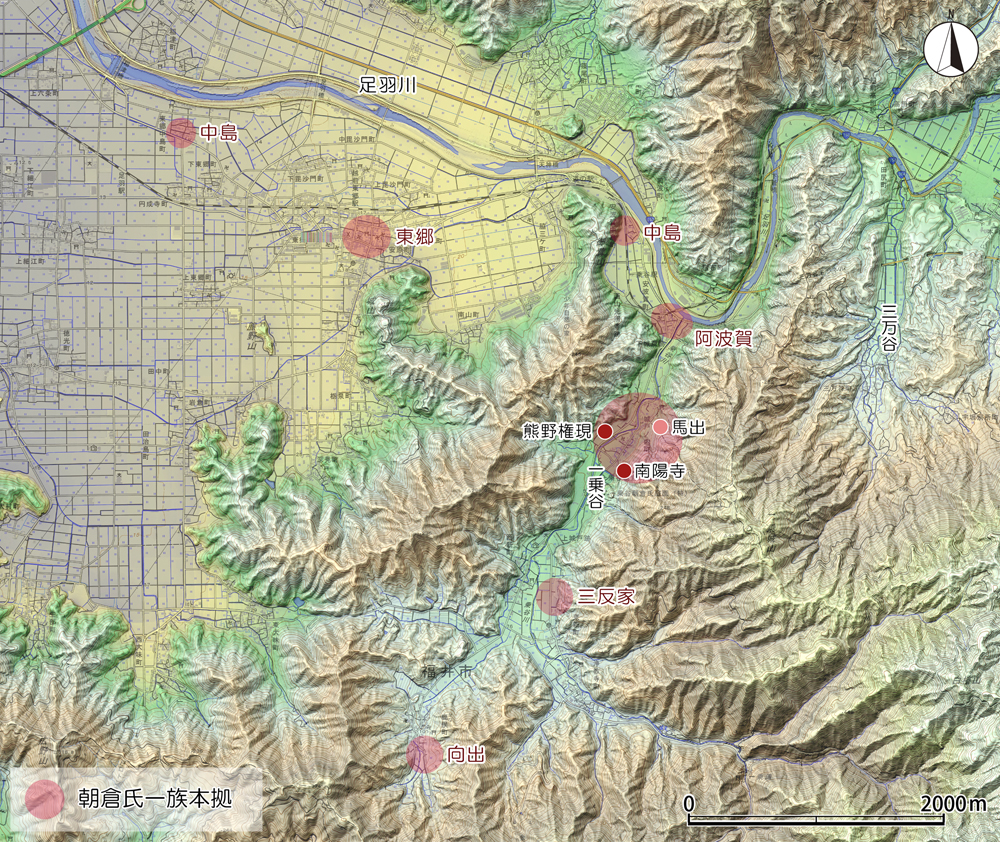

Google Earth Proベースに作成しました。赤色立体地図は、(川越光洋・石川美咲 2020年)からの引用です。

通説では、広景とその子高景は、新田義貞討伐で戦功により坂井郡大黒丸城 (福井県福井市三宅町・黒丸城町)を与えられて本拠とし、越前7代英林孝景の文明3年(1471年)になって、黒丸城から一乗谷に移ったとされています。しかし、『福井県史』などではこれを「俗説」としています(福井県 1994年、松原信之 2017年)。

広景は、康永元年(1342年)に氏寺として安居(福井市金屋町)に弘祥寺を創建、貞和3年(1347年)には北荘神明社(神明神社/福井県福井市宝永4丁目)を造営しました。このことからみると、広景・高景が拠点としていた地域は、現福井市街地の北庄(北荘)から足羽川・日野川合流地点周辺にあったと考えられます。松原信之氏によると、そもそも大黒丸城は、朝倉氏滅亡直後に編さんされた『朝倉始末記』とそれにもとづく江戸時代の文献以外には登場せず、『朝倉始末記』の原本の可能性のある『朝倉家伝記』(永禄12年(1562年)編さん)では、「同国足羽郡は一条殿御料所なるに依て、広景御代官職として同郡北庄黒丸の館に居館を居へ給う、故に広景を黒丸右衛門入道覚性と号す」とあるように、「足羽郡北庄黒丸館」となっています。松原氏はこれを吉田郡小黒丸城 (福井県福井市黒丸町)に比定しています(松原 2017年)。これについても異論があるようですが、広景・高景が北庄(北荘)から足羽川・日野川合流地点周辺を基盤としていた、しようとしていたことは間違いなさそうです。

いずれにしても、以前は一乗谷に移る以前を「黒丸城時代」などと呼ぶこともありましたが、2022年にオープンした福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館の展示やガイドブック(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館 2022年)あたりを見ても、黒丸城説はフェイドアウトしているようです。

一乗谷の本拠化

本拠移動の契機・経緯は不明ですが、朝倉氏が一乗谷に拠点を移した時期は、通説であった越前7代英林孝景の文明3年(1471年)より大きくさかのぼります。『朝倉家伝記』『朝倉始末記』などの文献史料には、当主本宅(居館)の場所、造営期などの記述がほとんどありませんが、断片的な史料、伝承、地名などをつなぎ合わせると、ある程度見えてくるものがありそうです。

一乗谷は、足羽郡宇坂荘内にあり、宇坂荘の地頭職を得たことが得たことが一乗谷を本拠とする法的な根拠になったと思われます。

「一乗谷」の初見は、『朝倉家伝記』にある越前3代氏景(1339年~1405年)による熊野権現の勧請です。熊野那智大社には、応永2年(1395年)の朝倉氏の質入借金証文が残っているようで、これは、氏景時代の熊野信仰を裏付けています。

熊野権現は現存しませんが、これに関係する可能性のある小字名「奥間野(オクマノ/御熊野)」が、馬出の対岸、赤淵神社跡下の西光寺跡付近に残っています(写真1、図3)。

また、氏景室で越前4代貞景の母である天心清祐が南陽寺を建立しており、発掘調査の結果、少なくとも15世紀前半には現在の位置にあったことが確認されています(福井県教育庁埋蔵文化財調査センター 2016年)。

背景図は、カシミール3Dから作成しました。

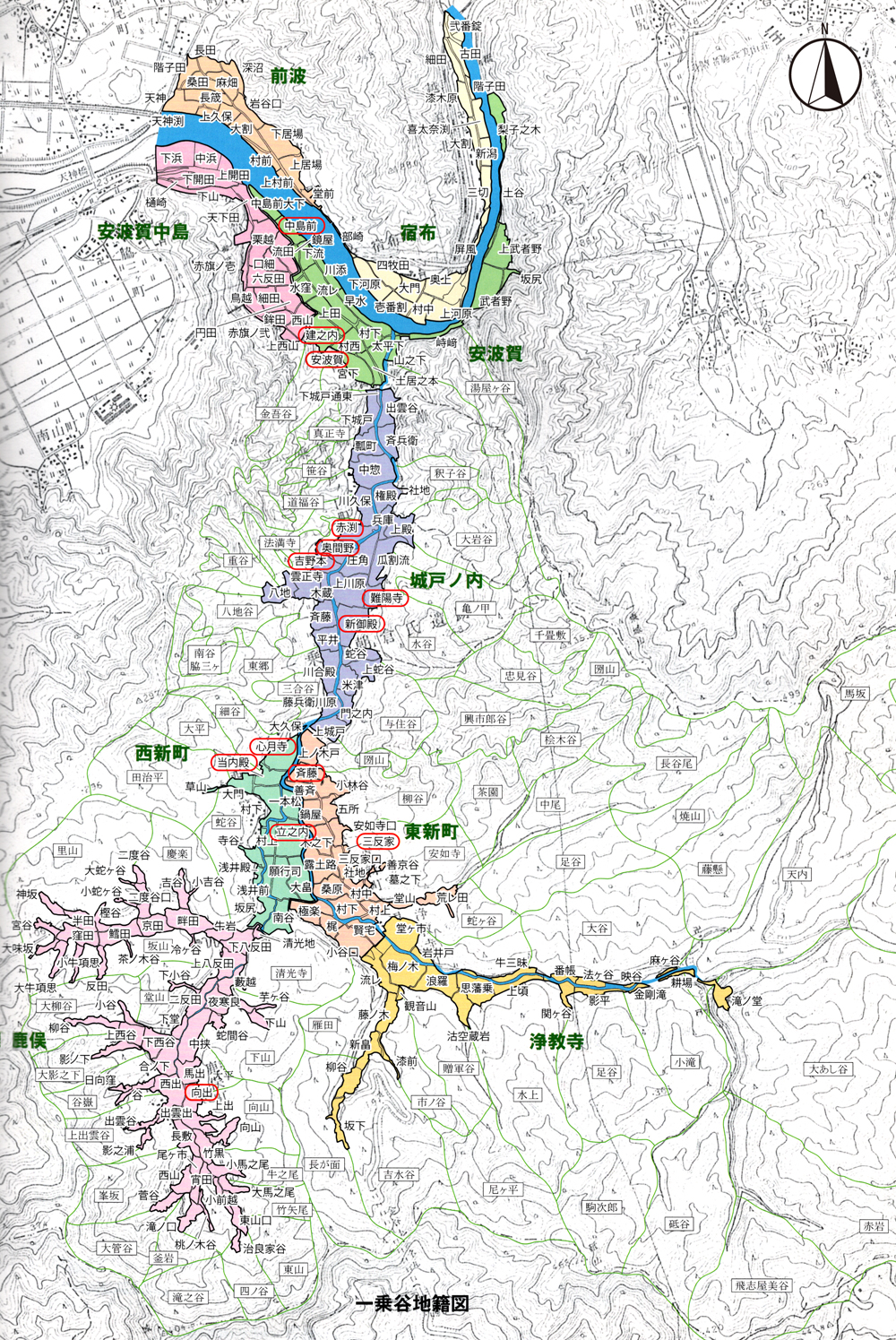

(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2015年)からの転載。赤囲みは追記。

ここの小字は「赤淵」、熊野権現推定地の「奥間野(オクマノ/御熊野)」はこの南側あたりになります。

また、氏景の弟茂景、久景、弼景は、それぞれ「阿(安)波賀(あばか)」、「向出(むかいで)」、「三段崎」を、さらに氏景の庶子正景、景康はそれぞれ「東郷」、「中島」を苗字としていましたが、「阿(安)波賀」、「向出」、「東郷」、「中島」はいずれも一乗谷周辺の字名に残っています。三段崎も「三反家(サンダンケ)」ではないかと推定されています(図3)。なお、氏景の兄弟親子関係については、諸説あるようです。

このように、契機・経緯は不明ながら、越前3代氏景の時代、おそらく14世紀後半には、朝倉氏一族は、一乗谷周辺に移していたと考えられます。

そして、この時期は、一族それぞれが分散して拠点をもち、一乗谷周辺に基盤を築こうとしていたことがわかります(図2)。

朝倉氏当主本宅(居館)

朝倉家当主本宅(居館)については、朝倉館が越前11代(5代)義景の本宅であること以外分かっていません。足利将軍家邸が、基本的に代替わりで新造していることから、朝倉氏の歴代当主も、それぞれが別の本宅(居館)を構えていた可能性があります。

候補地を挙げていくと、朝倉氏が拠点を一乗谷に移した当初、越前3代氏景時代の当主本宅については、「馬出」地区を推定しています。この周辺には、氏景時代に創建された熊野権現推定地や南陽寺、成立年代は不明ですが、朝倉氏が篤く崇敬する赤淵大明神を祀る赤淵神社跡などがまとまっています。「馬出」地区については改めて投稿します。

越前10代(4代)宗淳孝景は、『朝倉始末記』によると英林寺(越前7代(戦国初代)英林孝景)、子春寺(越前8代(2代)子春氏景)、天沢寺(越前9代(3代)天沢貞景)など先祖の菩提寺の建立(再建)に熱心であったようです。菩提寺は、その当主本宅跡に建立することが多いのですが、残念ながらこれら寺院の場所は分かっていません。なお。代々の菩提寺が特定の寺院に固定されるようになるのは江戸時代になってからになります。

室町時代後期の語録詩文集『流水集』には、越前6代家景(1402年~1451年)のこととして「越ノ前州、一乗城ノ畔ニ在リ」との記述があります。これは、一乗谷城がすでに築かれていて、家景がその山麓に居館を構えていたと解釈されています。本宅の場所を特定することはできませんが、一乗谷の朝倉氏について、確証のある数少ない同時代史料です(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1999年、南洋一郎 2016年、松原信之 2017年など)。

越前7代(初代)英林孝景の本宅については、本宅に隣接して祖父の越前5代教景の菩提寺として心月寺を建立したといわれており、上城戸の南側に心月寺の伝承地があることから、その周辺に孝景館があった可能性があります(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1999年)。小字名の「当内殿(とうなんでん)」がこれに当たるかもしれません。周囲には、別に「立之内(たてのうち/館之内)」の小字名や、後に斎藤龍興が居住した濠区画の方形居館跡(小字名「斉藤」)などが集中しています(図3・4)。

背景図は、(川越光洋・石川美咲 2020年)からの転載し加筆しました。

越前5代教景の菩提寺として建立された心月寺が教景の本宅であった可能性もありそうです。ただ、越前5代教景については、朝倉宗滴の孫景垙(不明~1564年)の居宅であったとする伝承があります。宗滴の居宅については、宗滴の官途名の唐風の呼称が「金吾」であることから、西山光照寺近くの「金吾谷」付近と推定されていて(写真2)、「建之内(たてのうち/館之内)」の小字名が残っています(図3)。ただ、景垙の居宅が宗滴から相伝されたとしても、越前5代教景(1380年~1463年)と景垙の間には100年近い時間差があり、あくまでも可能性を重ねたような説ではあります(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1999年、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2015年)。

なお、英林孝景の本宅については、心月寺隣接地の他に、英林孝景の墓所「英林塚」が当時から動いていないとすれば、その周辺の「蛇谷」地区も可能性があるかもしれません。「蛇谷」地区周辺は「馬出」と似たひな壇状の屋敷群(曲輪群)が山腹に築かれています。

現在の朝倉館については改めて投稿しますが、越前10代(4代)宗淳孝景の晩年に築かれ、越前11代(5代)義景まで使用されたと考えられています。文明14年(1482年)閏7月の大火以降、新たな町割りが計画され、上城戸・下城戸に区画された城下町一乗谷「城戸の内」が成立すると、仮に御殿(建物)が代替わりで新造されとしても、町割りの中心核となる本宅(居館)の位置はある程度固定され、大きく移動することはなかったのではないかと考えています。

城下町一乗谷の成立

一乗谷の武家屋敷群や町並みは、改築ごとに盛土で地盤全体をかさ上げしていることが発掘調査によって確認されています。改築・盛土はおもに火災を契機としているようです。多いところでは5層にも及ぶようで、整地面の層順から町づくりの変遷を把握することが可能とのことです(小野正敏 1997年)。変遷は大きく3時期に分けられています。

(小野正敏 1997年)による。

【Ⅰ期 】 14世紀から15世紀前半。平井地区(現復原町並)周辺など一部で確認。

【Ⅱ期】 初代(越前7代)英林孝景が本拠とした時代。15世紀後半。Ⅲ期とは方向が異なる町割。

【Ⅲ期】 文明14年(1482年)閏7月の大火後に再建された町(Ⅲa期)。一乗谷全体の都市計画にもとづく町割が行われる。Ⅲa期~Ⅲc期に細別。Ⅲc期は天正元年(1573年)の滅亡時で、Ⅲb期はその中間期。武家屋敷地区で3回、町屋地区で5回のかさ上げが確認されている。ただし、町割はⅢa期~Ⅲc期を通して踏襲される。現在復原されている町並はこの時期。

(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2015年)からの転載。

初代(越前7代)英林孝景時代の長禄3年(1459年)、阿波賀城戸口合戦で、堀江利真を中心とした国人勢力と下城戸付近で激しい戦いが行われており、この時には下城戸に城柵があった推定されています。ただし、英林孝景の本宅は上城戸外の心月寺付近と推定されており、Ⅱ期段階では、上城戸・下城戸に区画された「城戸の内」は成立していなかったと考えられます。

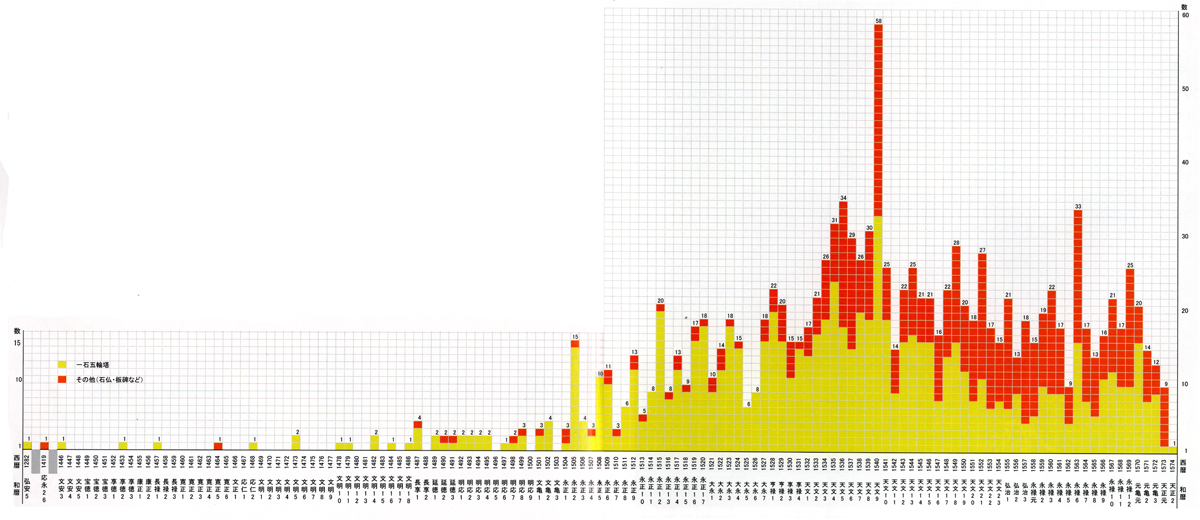

一乗谷では、6,000点以上にのぼる石仏・石塔が確認されていて、そのうち1,400点に没年月日と推定される紀年銘が刻まれています。これを年ごとに集計すると、永正年間(1504年~1521年)以降大幅に増加し、4代(越前10代)宗淳孝景の晩年の天文年間前半(1532年~1541年)ごろにピークを迎えます(図5)。一石五輪塔など小型石塔には流行時期があるので額面通りには受け取れませんが、「城戸の内」の成立と繁栄をある程度反映していると思われます。

「城戸の内」の成立にともない、朝倉館周辺を核とした求心的構造の都市的景観が形成されたと思われます。

一乗谷朝倉氏遺跡復原町並

【開館】9:00~17:00(入場は16:30)

【休日】年末年始

【入場料】一般330円

周囲に無料駐車場あり。

朝倉館、一乗谷の構造については、次回以降投稿します。

参考文献は、「朝倉氏の城郭 投稿一覧」にまとめてあります。

朝倉氏と一乗谷の歴史と遺跡の変遷はこちらでまとめました(2025年11月10日追記)。

2023年11月・2024年3月(一乗谷朝倉氏遺跡)現地。2025年3月1日投稿。