朝倉館跡の築造者・築造年代と濠

一乗谷朝倉氏遺跡 (2)

朝倉氏の城郭 (9)

今回は、「朝倉館跡」を誰が築造し誰の居館であったのかということと、あまり紹介されることのない山側を含む朝倉館外周の濠を紹介します。

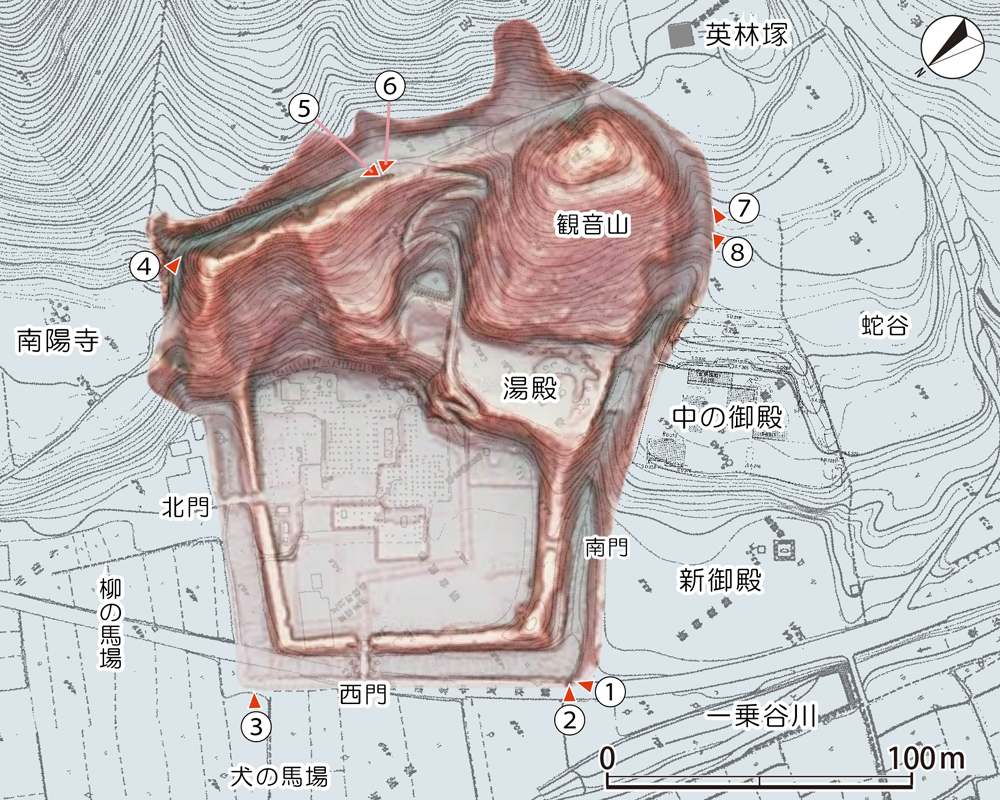

等高線図は(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1979年)、赤色立体図は(川越光洋・石川美咲 2020年)から借用し、合成の上加筆しました。

朝倉館跡の館主は誰か

「朝倉館跡」は、濠と土塁によって区画された、一乗谷朝倉氏遺跡群の中心的な遺跡です。

一乗谷「城戸の内」の中央部にある一乗谷最大の館跡であること、「朝倉館跡」という通称や、小字名が「新御殿」であることから、朝倉氏当主の居館跡であることは間違いないと考えられるものの、各代当主のなかの誰が築造し、誰の本宅(居館)であったのかが問題になります。

朝倉氏には、数多くの同時代史料、滅亡後比較的早期に編さんされたと考えられている史料が残っていますが、当主本宅に関する具体的な記述はほとんどないようです。

ここでは、おもに福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館『特別史跡朝倉氏遺跡発掘調査報告Ⅰ 1979年刊 の考察をもとに、そのあたりのことをまとめてみます。

『朝倉始末記』の「同(永禄11年)三月下旬南陽寺糸桜御覧之事」と題された文中に、「一乗朝倉館ノ艮(きた)二、有佳景勝絶之霊場、号南陽寺」とあります。

現在、朝倉館の北東側の台地は小字名が「難陽寺」であり、この地に南陽寺があったことは明らかです(図1)。永禄11年(1568年)は越前11代(5代)義景の時代であり、この史料からは、義景のころに南陽寺の南西にある朝倉館跡が「一乗朝倉館」と呼ばれていたことが分かります。

朝倉家の菩提寺である心月寺は、朝倉氏滅亡後に一度一乗谷から北庄城下に移りますが、慶長3年(1598年)ごろになって一乗谷の朝倉館跡に再建されます。心月寺は、慶長8年に再度北庄に移りますが、一乗谷の地には別院として松雲院が残りました。松雲院は、昭和39年(1964年)に心月寺に統合されますが、本堂基壇は史跡整備が開始される昭和43年(1968年)まで朝倉館跡中央にありました。一乗谷朝倉氏遺跡のシンボルである館跡西門の唐門は、松雲院(義景墓所)の門として江戸時代に建てられたものです。

心月寺には、慶長3年(1598年)の太閤検地の際の書状が残されていて、慶長元年の再建地を「義景屋敷、土居の内」「義景旧跡」としていることから、少なくとも慶長3年には、朝倉館跡が義景館と認識されていたことが分かります。

昭和48年(1973年)度に行われた朝倉館跡北濠の発掘調査では、多数の木製付札が出土し、それらの中には年号の記されたものが3点ありました。それは「永禄三年五月廿三日」「永禄四年五月吉日」「永禄十年正月十三日」であり、いずれも義景時代に限られます。

また、「少将」「少しやう」と墨書された付札が8点出土していますが、「少将」は、義景が寵愛した側室「諏訪殿」のことと考えられています。

それ以外にも、「御屋形様」「御形」の付札が出土しています。

これらのことは、朝倉館跡が義景の時代に当主義景の本宅(居館)であったことを証明すると考えられています(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2012年)。

朝倉館築造時期

朝倉館跡が義景館であったとしても、当初それが誰によって築造されたのかいう問題が残ります。

それについては、清原枝賢の『天文十二年記』が参考になるようで、そこには「(天文十二年)四月廿六日庚子青、未刻許、朝倉可見参之由、申来候□、即家君致御供向彼亭(新造)令見参畢」とあります。これを要約すると、枝賢が家君(清原宜賢)の御供で、越前10代(4代)宗淳孝景の館「彼亭」に赴き、孝景に見参したこということです。ここで問題になるのが、「彼亭」に「新造」と註記があることです。これは、宗淳孝景の本宅である「彼亭」が天文12年(1543年)に新造されたことを示すと解されています(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2012年)。

宗淳孝景は、天文17年(1548年)に死去するまで37年間にわたって当主の座にありました。前々稿でふれましたが、宗淳孝景は朝倉氏として初めて正式に越前守護職に任命され、将軍の御供衆や御相伴衆にも加えられています。また、前稿で書いたように、石仏・石塔紀年銘とその基数から推定される一乗谷の人口は、宗淳孝景晩年の天文年間前半(1532年~1541年)ごろにピークを迎えます。

国力は充実し、京都文化を好む宗淳孝景のもとには、京都から多くの公家、文化人らが訪れました。

天文12年(1543年)に新造された居館は、朝倉氏全盛期を象徴するような豪華な仕様であったことが想像できます。

しかし、新造からわずか5年後の天文17年(1548年)に宗淳孝景は死去します。越前11代(5代)義景は16歳で家督を相続しており、孝景館をそのまま使用した可能性が高いと考えられています(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1979年)。

前稿で書いたように、足利将軍家邸が基本的に代替わりで新造されていることから、朝倉氏の歴代当主もそれぞれ別に本宅(居館)を構えていた可能性があり、越前7代(初代)英林孝景の本宅については、上城戸の南側の心月寺付近を伝承地としています。しかし、2代子春氏景、3代天沢貞景、4代宗淳孝景旧宅については伝承地も残っていません。宗淳孝景は、英林寺・子春寺・天沢寺など先祖の菩提寺の建立にも熱心で、菩提寺がそれぞれの当主の本宅跡だった可能性もありますが、これら寺院の場所は分かっていません。

しかし、上城戸・下城戸に区画された「城戸の内」が定められ、全体計画にもとづく町割や道路網が整備される段階には、当主本宅はその中核になければなりません。「城戸の内」が成立した越前9代(3代)貞景の時期あたりから場所については朝倉館周辺に固定されていた可能性があるのではと思っています。天文12年(1543年)の「新造」も、御殿(建物)部分の更新だけかもしれません。大永から天文年間(1521年~1555年)のころは、各地の守護・守護代が山上に居住を移したり詰城を整備していることから、一乗谷城の改修と連動し、この段階に館周囲の濠(動画、写真3)が掘削された可能性もあると思います。

ちなみに、朝倉館跡の下層は未調査とのことです。一乗谷の武家屋敷群や町並みは、火災などによる改築ごとに盛土で地盤全体をかさ上げしているとのことです(小野正敏 1997年)。下層の調査は上層遺構を破壊しないといけないのでなかなか難しいようですが、朝倉館下層に、天文12年以前の当主本宅が埋もれている可能性は皆無ではないと思います。

朝倉館の規模

「朝倉館跡」は、中世方形居館の系譜上にある平城です。西を正面として、東側をのぞく三方を水濠と土塁で区画しています。東側館域(城域)は一乗城山の山裾を取り込み、「観音山」や山裾中段には湯殿跡庭園を配置し、山側にも空濠を掘削して全体を区画しています。

平面は、五角形に近い長方形で、東西外周最大幅は約225m、南北は約185m、西側正面の濠幅は約125m、濠内側で約108mを測ります。全体面積は約25,000㎡ですが、そのうち建物群のある平坦地は約6,400㎡です。

朝倉館の周囲を濠に沿って一回りする動画です。

なぜ、山裾を取り込んだのかは不明です。観音山は櫓台のようにも見えますが、宗淳孝景、義景の趣味嗜好を考えると、城郭的な施設というよりも、湯殿跡庭園と一体として築かれた、中国の故事にもとづく聖山を模したものかもしれません。

観音山ないしは湯殿跡には「東楼」と呼ばれた楼閣があったようです(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2012年)。

朝倉館の濠

最近の福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館の展示・ガイドブックや現地の朝倉館平面図では、山側を含めた図が掲載されていますが、5年ほど前までの図は、ほとんど山側が省略されていました(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2015年、こちら)。現地案内にも、「三方に堀と土塁を巡らし」としか書いてありません。

私が初めて一乗谷朝倉氏遺跡を歩いたのは2017年9月ですが、帰ってから山側が非常に気になっていました。その後2023年11月に再訪しましたが、歩いてみれば、英林塚から南陽寺跡に向かう遊歩道が濠跡で、普通に歩かれている場所でした。2017年は、たまたま時間の関係で南陽寺を省略してしまったことから気づきませんでした。

南陽寺側の切通は、朝倉館になかでは最も城郭らしい、見事なV字カットです。

奥の丘が「観音山」。

左手が「観音山」。

一乗谷朝倉氏遺跡 朝倉館跡

福井県福井市城戸ノ内町

【入場料】無料

一乗谷朝倉氏遺跡復原町並隣接の無料駐車場が利用できます。

「朝倉館跡」、続きます。

参考文献は、「朝倉氏の城郭 投稿一覧」にまとめてあります。

朝倉氏と一乗谷の歴史と遺跡の変遷はこちらでまとめました(2025年11月10日追記)。

2017年9月、2023年11月、2024年3月(一乗谷朝倉氏遺跡)現地、2025年3月6日投稿。