朝倉館 (2) 中の御殿 (1)

一乗谷朝倉氏遺跡 (3)

朝倉氏の城郭 (10)

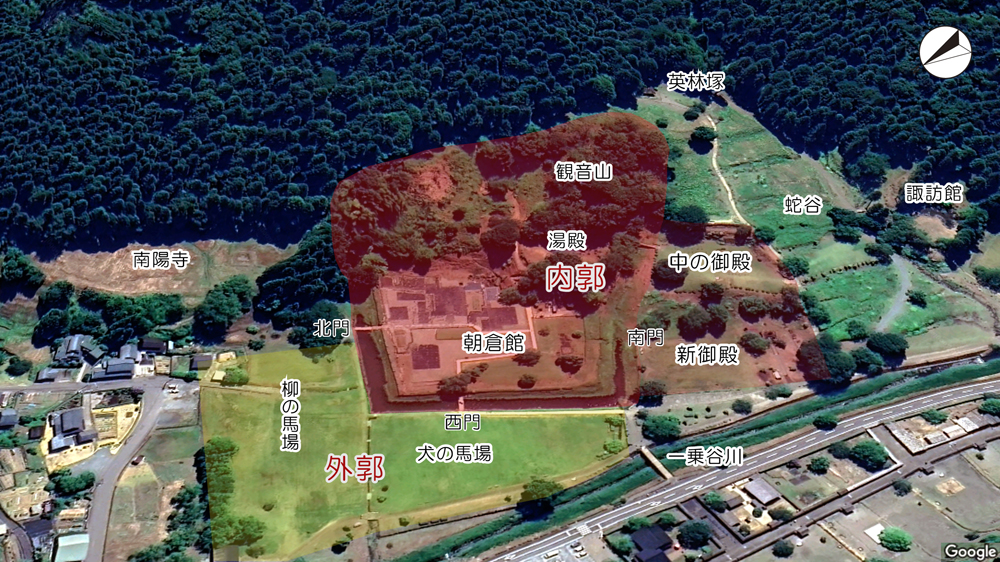

朝倉氏居館の内郭と外郭

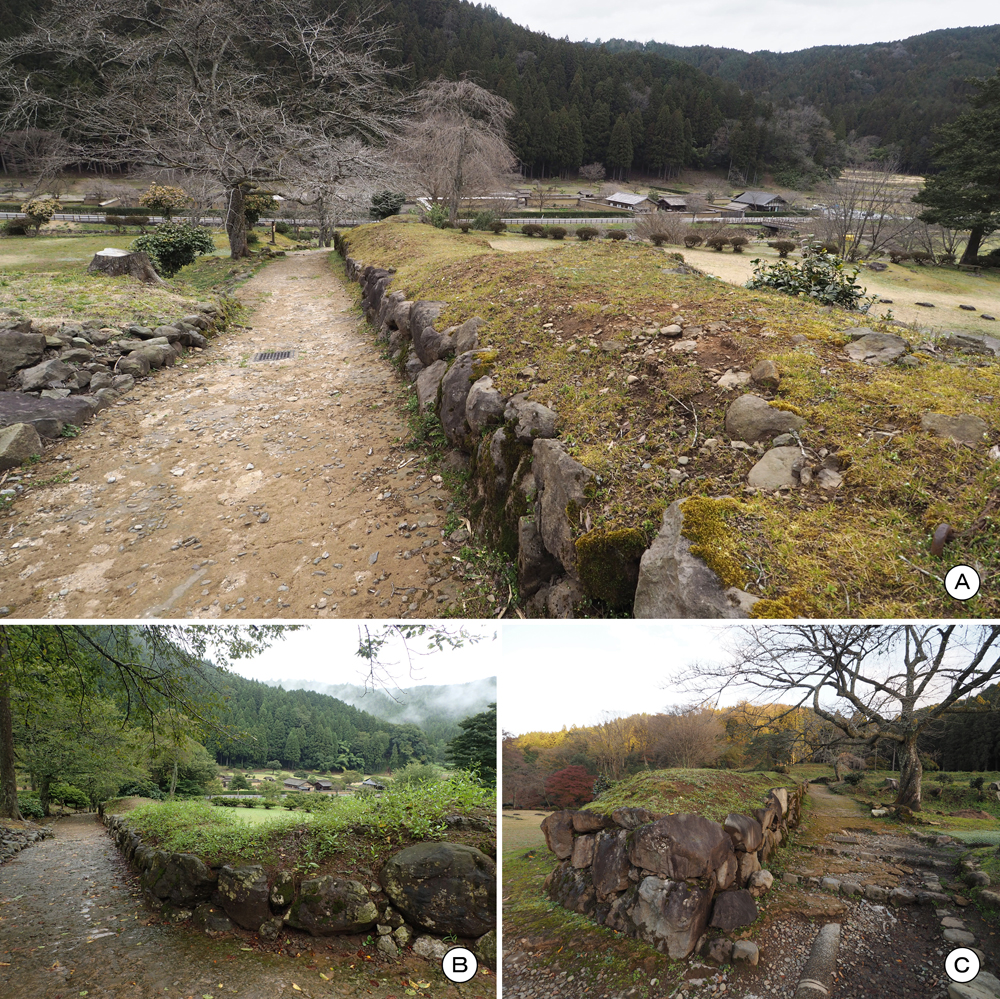

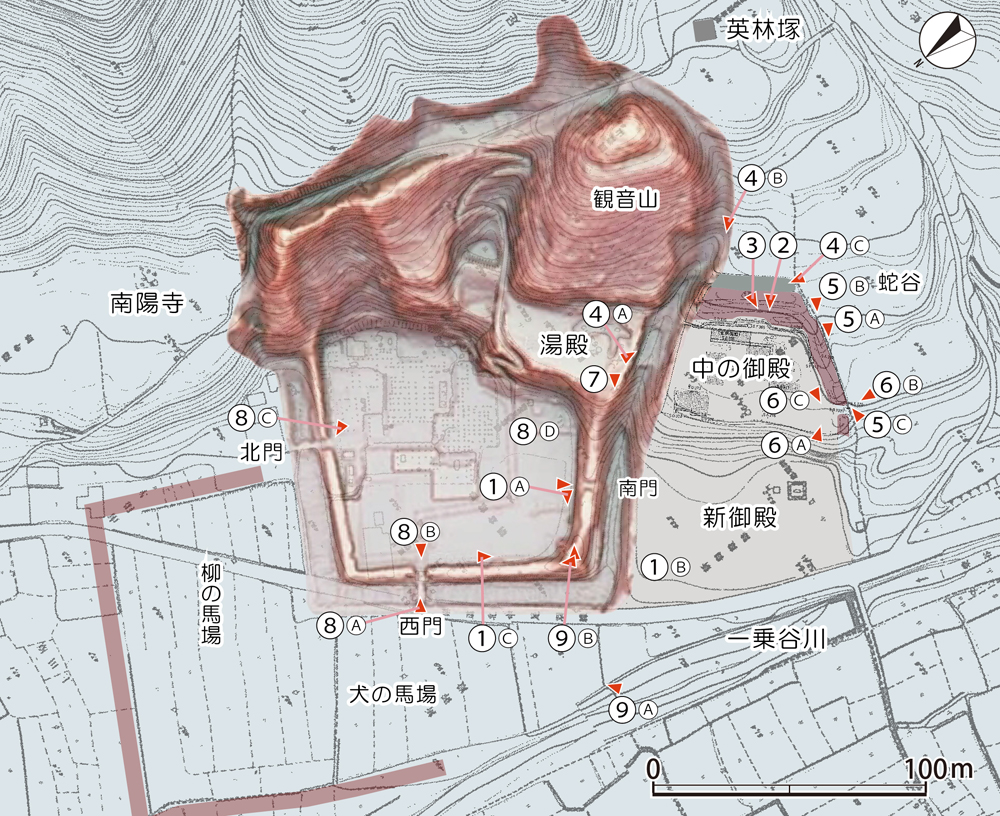

現在の朝倉館は、越前10代(4代)宗淳孝景の晩年に築かれ、越前11代(5代)義景まで使用されたと考えられています。朝倉館は、周囲に濠と土塁(写真1)を巡らし、全体面積は約250,000㎡、そのうち建物群のある平坦地は約6,400㎡です。

朝倉館は朝倉当主の本宅ですが、南側に隣接する「中の御殿」「新御殿」を含めた朝倉宗家一族の居宅エリア(内郭)、さらに外郭となる「犬の馬場」「柳の馬場」の館前公用空間から構成されていたと考えられています(図1)(小野正敏 1997年)。

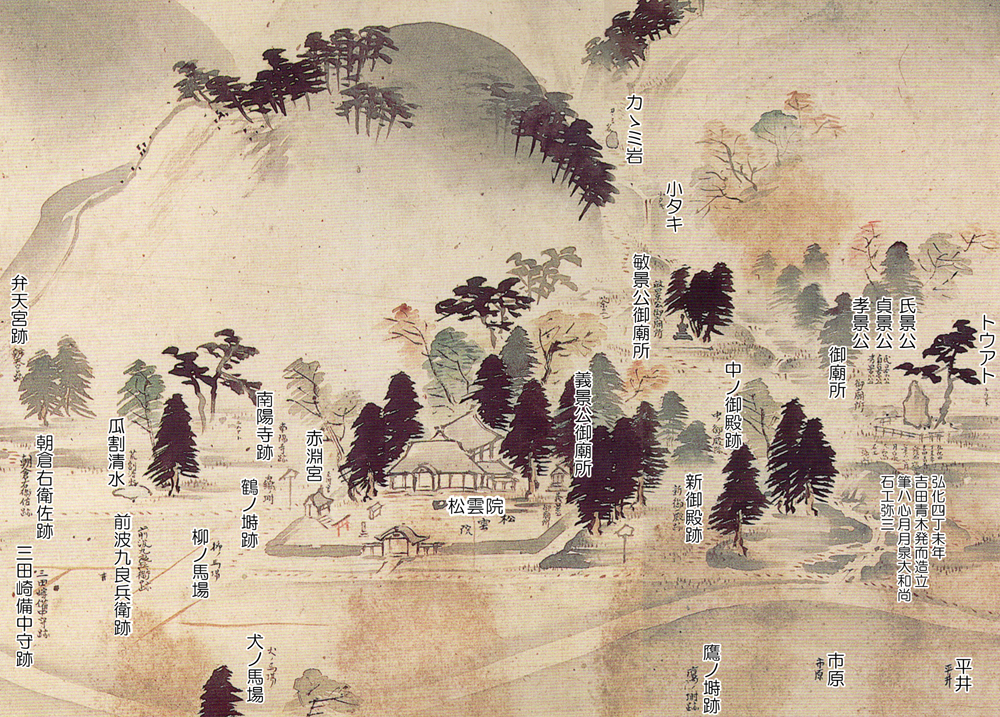

「中の御殿」「新御殿」「犬の馬場」「柳の馬場」などの名称は、幕末の弘化4年(1847年)以降に描かれた、安波賀春日神社所蔵「一乗谷絵図」に註書きされているもので(図2)、一乗谷の推定地の多くは、この古絵図と小字名にもとづいています。あくまでも、その段階での伝承名称にすぎませんが、「中の御殿」は、全面的な発掘調査が行われていて、「御殿」に相応しい屋敷跡が確認されています。

「中の御殿」

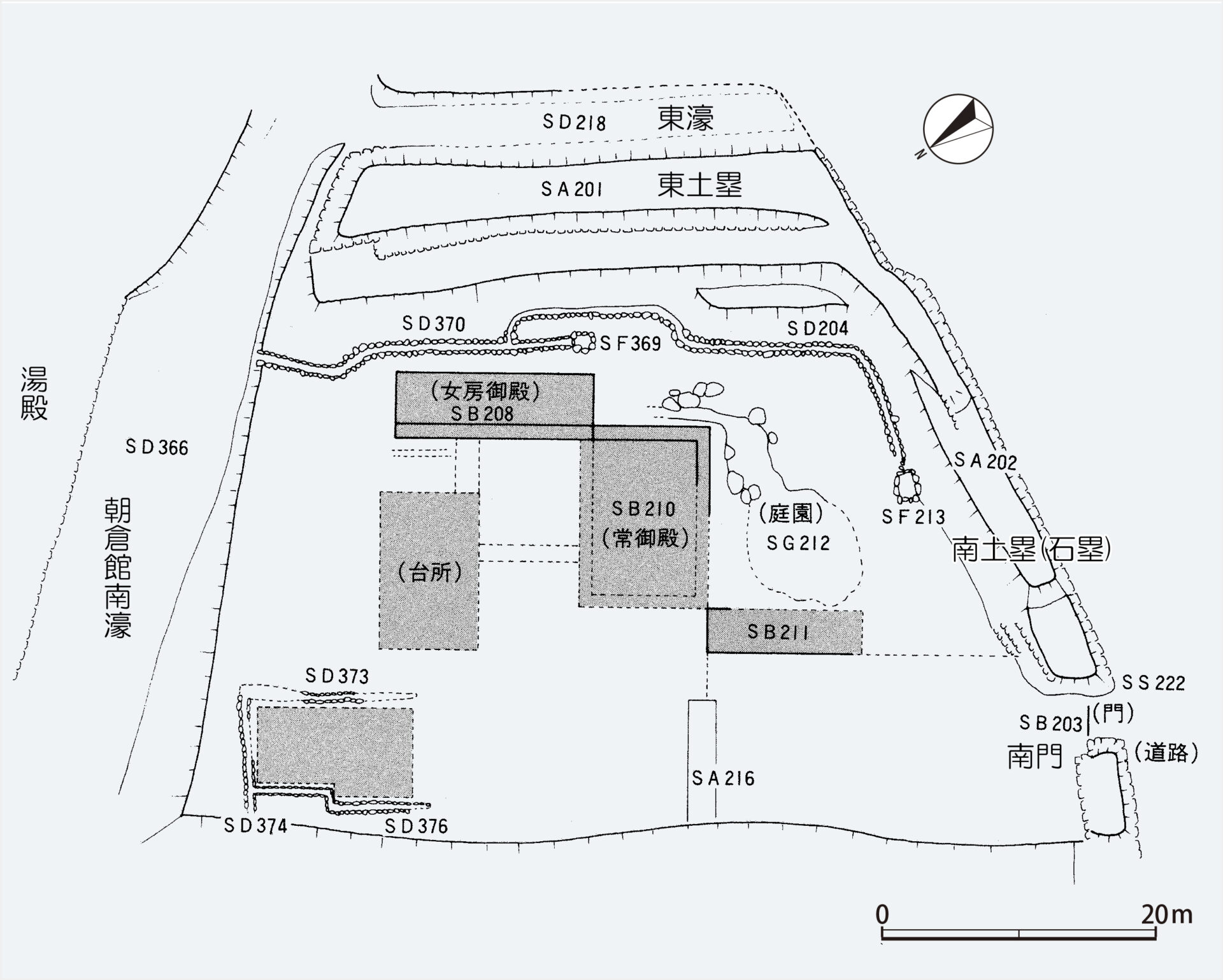

「中の御殿」は、「新御殿」の山側上部、朝倉館の湯殿と同レベルにあります。

建物のある平坦部分(屋敷地)の面積は1,900㎡ですが、埋め立てによって西側に範囲を拡張した痕跡が確認されています。

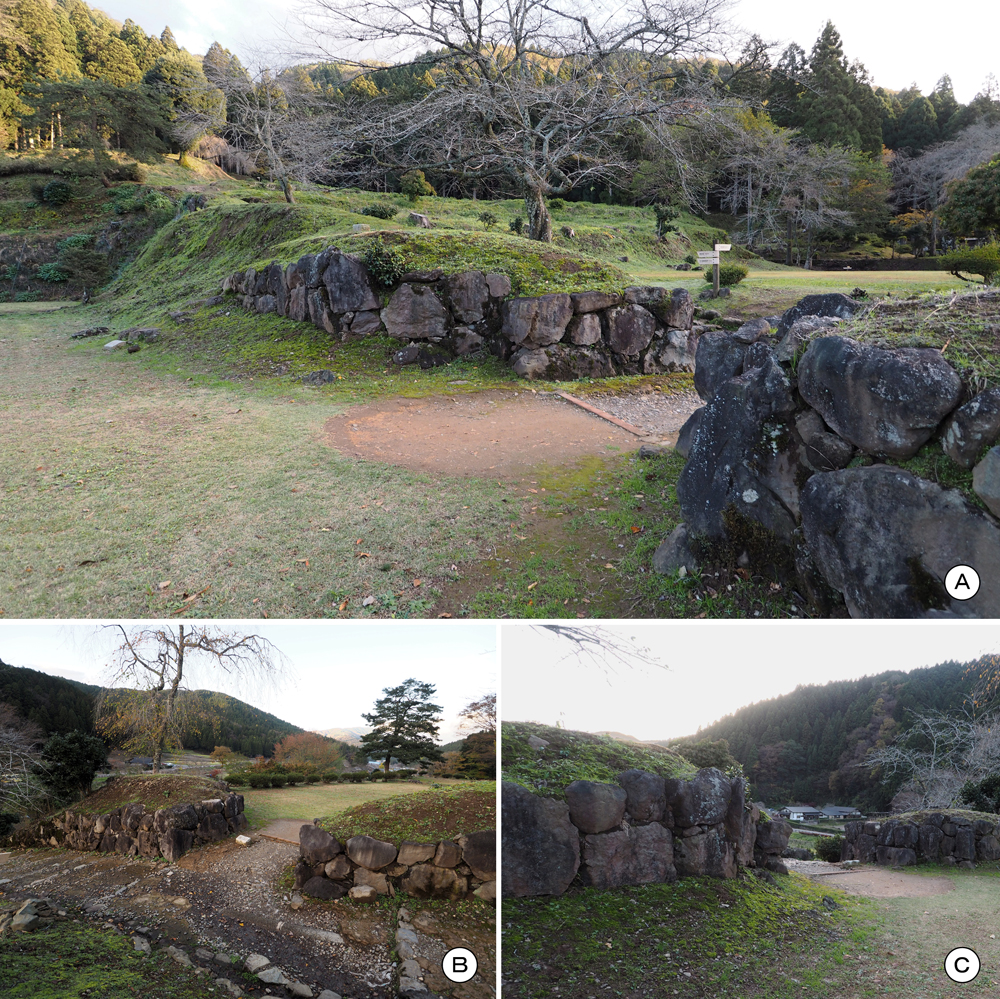

発掘調査によって、礎石建物と庭園が、また、山側には、石組みの排水施設が確認されています(写真2・3)。

朝倉館との間には朝倉館南濠があり、山側(東側)を土塁(石塁)と空堀(写真4)、南側を石塁で区画しています(写真5・6)。北側西側新御殿側は切岸で、拡張前の旧切岸は石垣をともなっています(次回)。

南側石塁では門跡(南門)が確認されていますが、面する道路幅は3mで、一乗谷の基幹道路幅、8mもしくは4.5mに比べて明らかに狭いこと、門も小規模であることから裏門と思われます。そうすると、正面口は朝倉館(湯殿)側であり、朝倉館とは濠によって隔てられているものの、一体的な施設であったことが分かります(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1990年)。

「中の御殿」は、朝倉館中心部の屋敷地より高い位置にあることから、朝倉氏当主と深い関りをもつ一族の屋敷であると考えられています(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1990年)。

その人物は、義景の母で宗淳孝景の室、光徳院(広徳院/高徳院)とされています。出自は若狭武田氏です。

光徳院は、天文6年(1537年)に足利義晴室近衛氏から御服を給わったり、天文17年(1548年)2には内侍所臨時神楽の費用を申し沙汰しているなど、中央の公家・武家に強い結びつきをもっていたことが知られています。宗淳孝景の没後も朝倉家中に対して強い影響力をもっていました。

朝倉氏滅亡時は、義景自害後、義景の子愛王丸、義景側室の小少将とともに捕らえられ、『朝倉始末記』によると、護送途中「今庄ノ近辺帰ルノ里ノ堂」で刺し殺されて堂もろともに焼かれたとのことです。

ただし、「中の御殿」光徳院御殿説は、根拠となる同時代史料があるわけではありません。

福井藩士村田氏春が18世紀に編さんした『越藩拾遺録』に、「又義景ノ母公広徳院屋布、寺ノ際ニアリ」とあり、当時朝倉館跡内にあった松雲院の際に義景の母の屋敷があったとされていますが、これも18世紀当時の伝承で、場所が特定しているわけでもありません。

「中の御殿」光徳院御殿説は、昭和になってから福井県の郷土史家である山田秋甫(1886年~1948年)によって唱えられた説にすぎません。

清原枝賢の『天文十二年記』によると、枝賢は天文12年(1543年)4月26日に家君(清原宜賢)の御供で4代宗淳孝景の館「彼亭」に赴き、孝景・義景父子と対面。翌日には「西殿」で孝景室(光徳院)に見参しています。

また、孝景死後の永禄3年(1560年)には「上殿」という人物が連歌会を興行していて、これも光徳院ではないかと推定されています。

「西殿」「上殿」は屋敷名であると同時に館主名でした。「西殿」はともかく、「上殿」=「中の御殿」はありえない話ではありません。ただし、一乗谷には小見放城下の馬出付近に「上殿」の小字名があることから確証のある説ではありません。

「新御殿」

「一乗谷絵図」で「新御殿」と註書きされている場所です。「中の御殿」の下段にありますが、面積は3,850㎡と「中の御殿」のほぼ倍あります。

発掘調査が行われていますが、内部は大規模に削平されていて、建物跡など、この場所の性格を明らかにするような遺構は確認されていません。ただし、調査区西端から朝倉館南堀に接続する南北方向の石垣基礎が発見され、西側(一乗谷川側)が土塁(石塁)によって区画されていたことが確認されています(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2020年)。

(A)(B)西門、(C)北門、(D)南門。

史料にも、新御殿に関する具体的な記述はないようですが、ヒントになるものに足利義秋御成の記録があります。

永禄11年(1568年)5月17日、前年より一乗谷に身を寄せていた足利義秋(義昭)の朝倉義景館(朝倉館)への御成がありましたが、その時の警固の様子を『朝倉始末記』『朝倉亭御成記』が記録しています。それによると、朝倉義景館には三か所に門があり、それぞれの警固役名から「西ノ門」が「御門」、「北ノ門」が「裏御門」、「南ノ門」が「中門」と呼ばれていたことが分かります。「西ノ門」「北ノ門」「南ノ門」は、朝倉館跡の現「西門」「北門」「南門」に対応します。そうすると、「南門」は屋敷地と屋敷地の間に設けられた門であることから「中門」と呼ばれたと解され、新御殿が朝倉館と一体となった屋敷地であったと考えることができます(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1990年)。

なお、「新御殿」は字名でもあります。その場合の範囲は朝倉館全体を含んでいるようです。

外郭 「犬の馬場」「柳の馬場」

「犬の馬場」「柳の馬場」は、朝倉館の外郭と考えられています(小野正敏 1997年)。

ただこの場所については発掘調査が行われていません。現状のような草地(更地)なのか、何らかの施設があったのかはも不明です。

馬場の外周と推定される地割と土塁の痕跡があるようで、その部分について小規模な発掘調査が行われ、土塁痕跡にともなう可能性のある幅2.5m以上、幅3mの濠が確認されています(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1991年)。ただし、それが朝倉時代当時のものかどうかは確証がないようで、その範囲などについては、こちらの概略図(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2015年)以外では確認できません。

等高線図は(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1979年)、赤色立体図は(川越光洋・石川美咲 2020年)から借用し、合成の上加筆しました。

「朝倉館跡」、続きます。

参考文献は、「朝倉氏の城郭 投稿一覧」にまとめてあります。

一乗谷朝倉氏遺跡の報告書は、こちらからダウンロードが可能です。

2017年9月、2023年11月、2024年3月(一乗谷朝倉氏遺跡)現地、2025年3月13日投稿。

掲載写真は、緑が2017年9月、多少紅葉が残っているのが2023年11月、黄色が2024年3月です。