朝倉館 (4)

一乗谷朝倉氏遺跡 (5)

朝倉氏の城郭 (12)

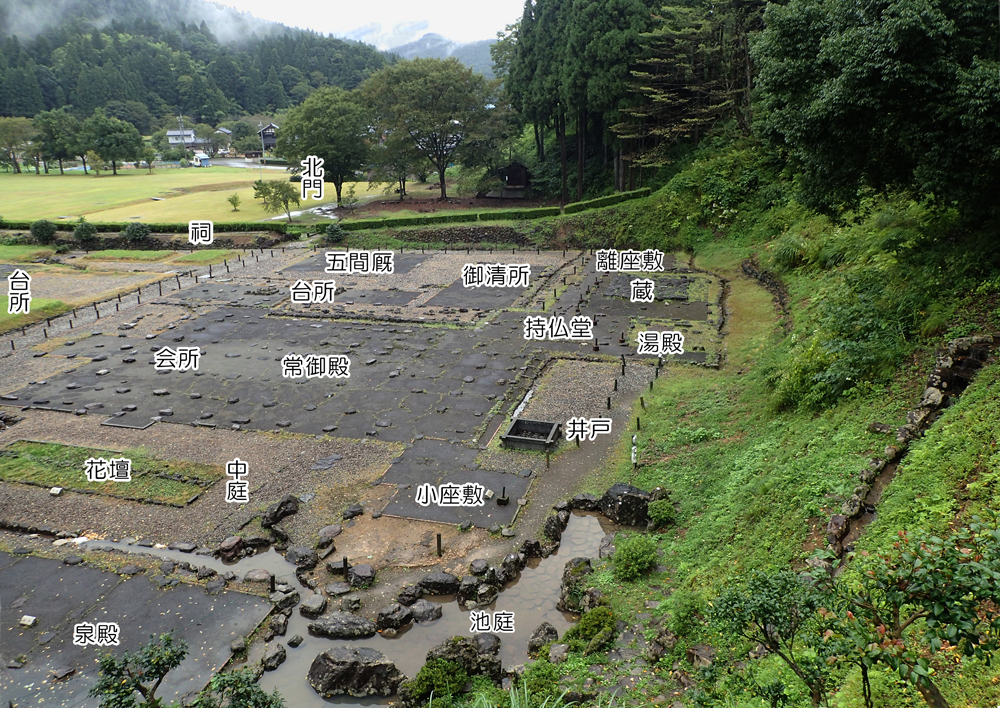

朝倉館の概要

「朝倉館」は、越前10代(4代)宗淳孝景によって天文12年(1543年)に新造され、越前11代(5代)義景の天正元年(1573年)8月18日に、柴田勝家を先鋒とする織田軍によって焼き討ちされ全焼するまで、朝倉氏当主の本宅であった場所です。このことは「朝倉氏の城郭(9)」でもふれています。

朝倉氏滅亡後、朝倉家の総菩提寺である心月寺は北庄城下(福井市内)に移りますが、慶長3年(1593年)ごろ一乗谷にもどり朝倉館跡に再建されます。心月寺は、慶長8年に再度北庄に移りますが、一乗谷の地には別院として松雲院が残りました。

松雲院は、昭和39年(1964年)に心月寺に統合されますが、本堂基壇は史跡整備が開始される昭和43年(1968年)まで朝倉館跡中央にあったそうです。一乗谷朝倉氏遺跡のシンボルである館跡西門の唐門は、松雲院(義景墓所)の門として江戸時代に建てられたものです。

また、館内北西隅には、明治41年(1908年)に一乗谷村役場が建てられ、足羽町役場一乗谷支所、福井市役所一乗谷出張所を経て昭和47年(1972年)に閉所・撤去されました。

史跡整備以前の館内には、他に赤渕明神を祭神とする朝倉神社の小社殿が館内北東部に、南東隅には、現存する寛文3年(1663年)造立の朝倉義景墓と松雲院歴代住職の墓地がありました。

朝倉館跡の発掘調査は、館内のほぼ全域を対象に、昭和43年(1968年)6月から昭和48年9月の間行われました。

昭和46年には、一乗谷城を含む278.7ha(追加含む)が国の特別史跡に指定され、また、平成3年(1991年)には、朝倉館跡庭園、諏訪館跡庭園、湯殿跡庭園、南陽寺跡庭園の4庭園が特別名勝に、平成19年(2007年)には遺跡出土品のうち、2,343点が国重要文化財に指定されました。

以下今回は、(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1979年)(小野正敏 1997年)を参考にまとめたものです。

朝倉館の変遷

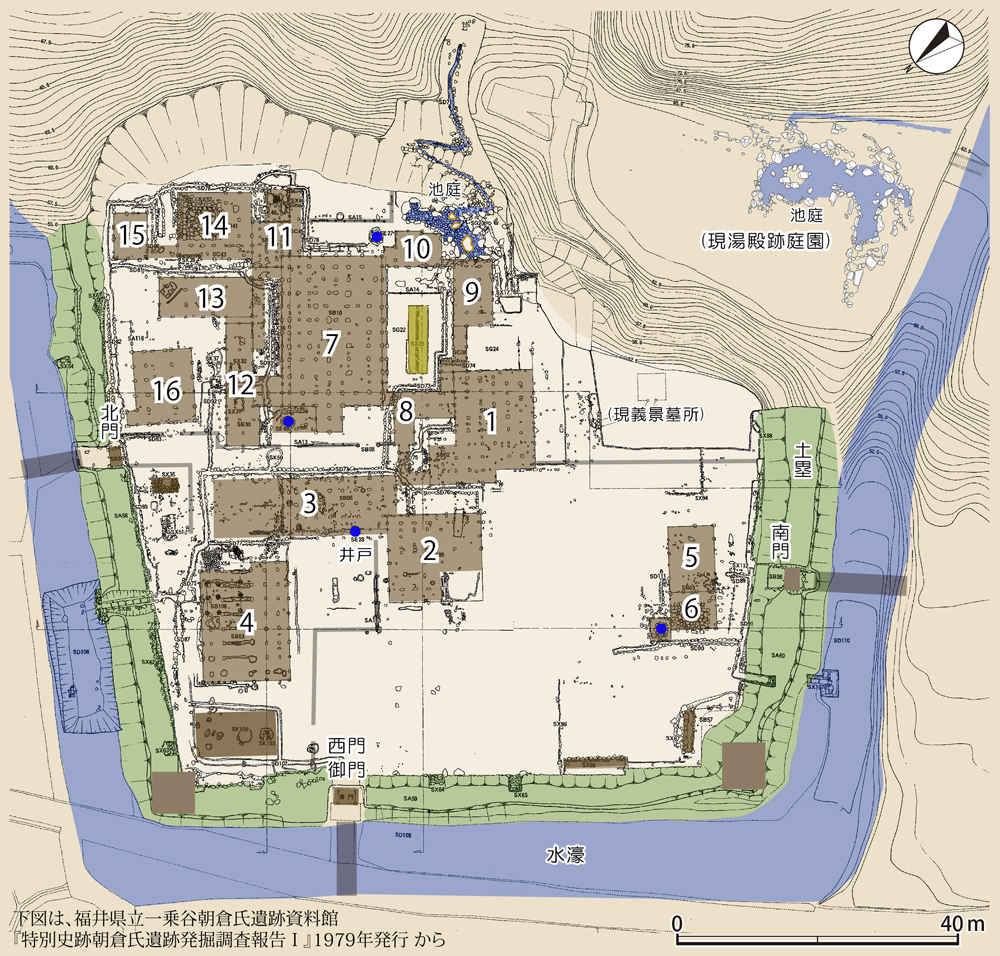

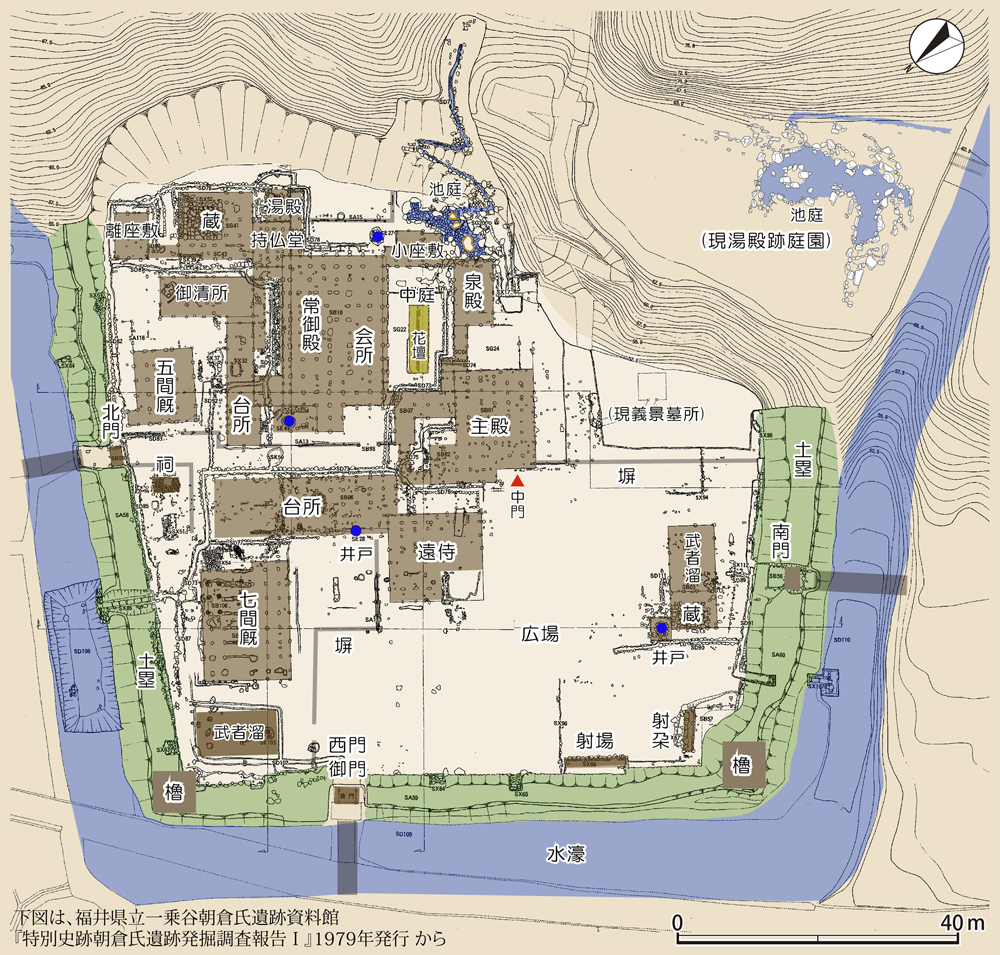

朝倉館の規模は、西辺部土塁内部で約90mを測ります。1町(約109m)にはおよばないものの、濠の外側をとると約120mです。当時の京都の将軍邸や細川管領邸が一町を基本としていたことから、このサイズが意識されたと考えられています。

土塁の内部屋敷地の面積は約6,400㎡で、門や隅櫓などをのぞく主要建物は16棟、それ以外では井戸4基が確認されています。

主要建物は、柱間寸法と建物方位の違いから2つのグループに分けられます。

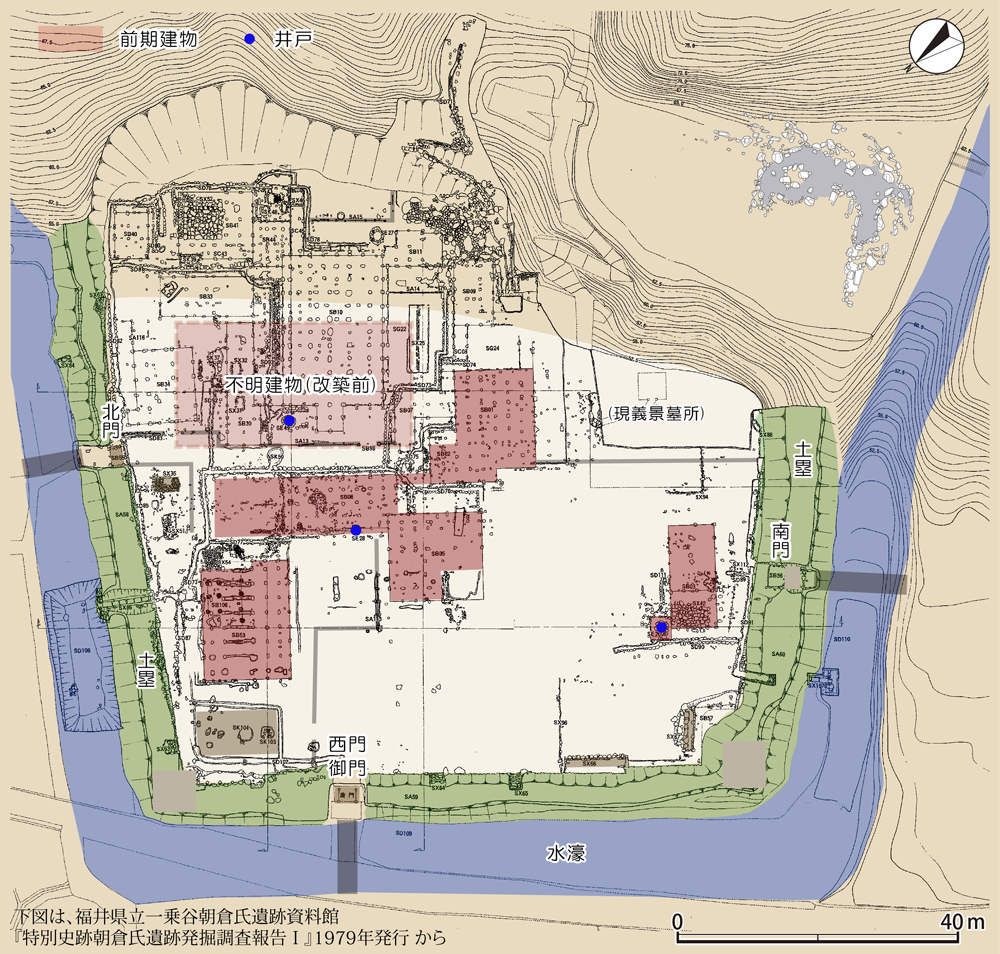

【第1グループ(前期)】

建物の柱間寸法が1.879m (6尺2寸)を単位とする。

建物方位が、西辺土塁内壁裾線とほぼ一致する。

図1、建物番号1・2・3・4・5・6

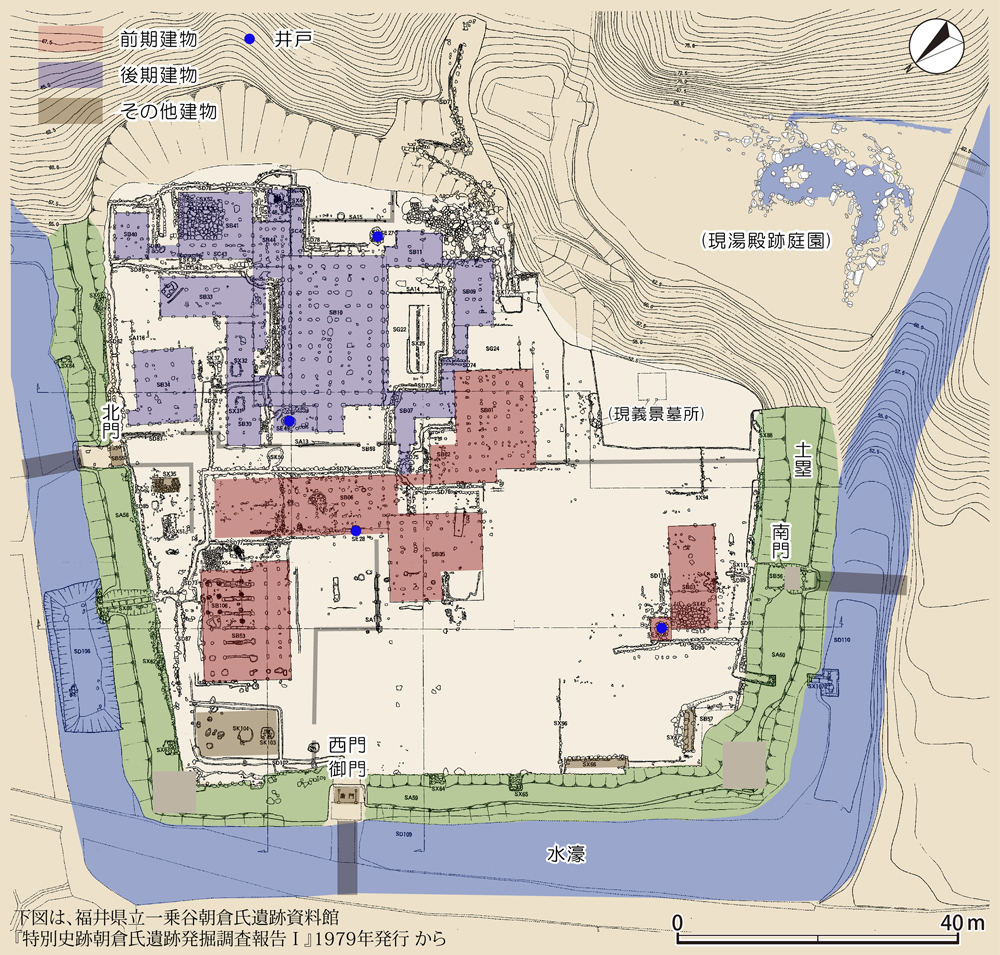

【第2グループ(後期)】

建物の柱間寸法が1.894m (6尺2寸5分)を単位とする。

建物方位が、第1グループに対して 1 ° 19 ′ 東に振れている。

図1、建物番号7・8・9・10・11・12・13・14・15・16

(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1979年)掲載図を下図にして作成。他図も同じ。

この柱間寸法と建物方位の違いは、造営時期が異なることによると考えられていて、正面の西辺土塁と方位が一致する第1グループが当初の建物群(前期)です。

第2グループの建物群は、館内の北東側に寄っていますが、館の屋敷地(平坦部)の平面形が不整形な五角形で、北東山側に張り出していることから、張り出し部は、後期建物群増築のために屋敷地が拡張されたと考えられています。拡張された崖下部分のみに内壁石垣がありません。

後期に10棟の建物が新たに増築され、前期の建物を含む16棟が朝倉氏の減亡時まで同時に存続していたと考えられています(図3)。

なお、前期(第1グルーブ)の屋敷地は、おおむね図2の通りと推定されています。北東側の後期建物7・12・13・16あたりについては、後期建物建設時に取り壊され建て替えられた可能性がありそうです。

朝倉館後期の造営時期

後期の造営時期については、足利義秋(義昭)の越前下向と関係すると考えられています。義景は義秋を最大の礼をもって遇しています。

義秋は13代将軍義輝の弟ですが、義輝は、永禄8年(1565年)5月に京都において三好義継や三好三人衆、松永久通らに殺害されます。この時義秋は興福寺一乗院に入室し覚慶と名乗っていました。次期将軍の有力候補であった覚慶は、松永久秀らによって興福寺に幽閉・監視されますが、義景らの手引きによって興福寺を脱出、還俗して義秋を名乗ります。

その後、六角氏や若狭武田氏らを頼りに流転しますが、若狭武田氏が内紛状態だったため、永禄9 年9月には朝倉領の敦賀に入ります。義景はそこで義秋をしばらく待たせ、永禄10 年11月に一乗谷の安養寺に移しました。

(A)御所、(B)(C)安養寺跡。安養寺の創建は文明5年(1473年)で、当時の一乗谷では最も格式の高い寺院の一つでした。足利義昭御所はその北側に隣接しています。

御所・安養寺近隣一乗公民館

福井市東新町1-21

マップ上のピンは福井市一乗公民館です。駐車場はここが利用できます。御所・安養寺は公民館から南に道沿い約150mです。

そして、永禄11年(1567年)5月17日には、朝倉館に義昭を迎え、盛大な饗応を催しました。「御成」です。前年12月25日にも非公式的ながらほぼ同規模の御成がありました。

義秋を敦賀に待たせ、永禄9 年から永禄10年末まで約1年におよぶ、義景のプライドをかけた大規模な改修だったと思われます。

なお、義秋は、永禄11年(1567年)4月に義景を加冠役として朝倉館で元服式を行い、義昭に改名しました。

朝倉館の構造

朝倉館については、同じ守護館ということで「観音寺城(15)」でも紹介したことがあります。

室町(戦国)時代の邸館は、足利将軍邸の内部構造について絵図や文献史料から詳細な研究があるようですが(川上貢 1967年など)、朝倉館は、守護大名クラスの守護館として唯一全面的な発掘調査が行われ、その全貌が明らかとなった遺跡です。

また、朝倉館では、永禄11年(1567年)5月17日に足利義昭の「御成」があり、その詳細な記録が『朝倉始末記』、群書類従本『朝倉亭御成記』、内閣文庫本『朝倉義景亭御成記』に残されています。守護館は、公的機能を含む施設であり、こうした公的行事の記録によって、館内の様子をうかがい知ることが可能で、それと発掘調査成果にもとづく建物群との対照から、小野正敏氏らによって、朝倉館の建物の構造と機能について詳細な検討が行われています(小野正敏 1997年)。

ハレとケ

小野正敏氏は、朝倉館について以下の通りの機能区分を想定しています。

これは、室町時代後半期から戦国時代の足利将軍邸から上級武士居館に至るスタンダードな空間構造として捉えられるようです。

「ハレ」と「ケ」は、おもに民俗学で使用される概念ですが、「ハレ」は「公」あるいは「非日常」、「ケ」は「私」あるいは「日常」と言い換えることもできます。

さらに「ハレ」と「ケ」は「表」と「裏」に区分されます。

【ハレ】 接客を含む対外的交渉が行われる空間

○「表」= 主殿 対面と儀式の空間

○「裏」= 会所 宴会の場 (池庭・能舞台など)

【ケ】 家人の日常生活やハレの空間を裏で支える機能をもつ空間

○「表」= 常御殿 当主の日常生活の場

○「裏」= 台所 など

御成の次第と場

「御成」とは、将軍や管領が家臣などの邸宅へ訪れることです。臣下にとって最も重要な行事です。

永禄11年(1567年)5月17日の足利義昭「御成」は、同年4月上旬に義秋が征夷大将軍の院宣を受け、同年4月21日に朝倉館で元服の儀があり(ここで義秋から義昭に改名)、その祝賀として行われました。

なお、この時の将軍宣下は、同年2月に三好義継や三好三人衆らが推す足利義栄(14代)が将軍宣下を受けたことへの対抗的なものですが、義昭のものはあくまでも院宣であり、公的に認められたものではありません。

永禄11年5月17日午の刻(午後12時)御成

【第1部 主殿】

式三献(しきさんこん)の儀

朝倉から鞍付き馬の献上、将軍より飾り太刀の返礼

【第2部 会所】

酒肴の饗応と献儀

能楽や茶の湯など

5月18日巳の刻(午前10時)還御

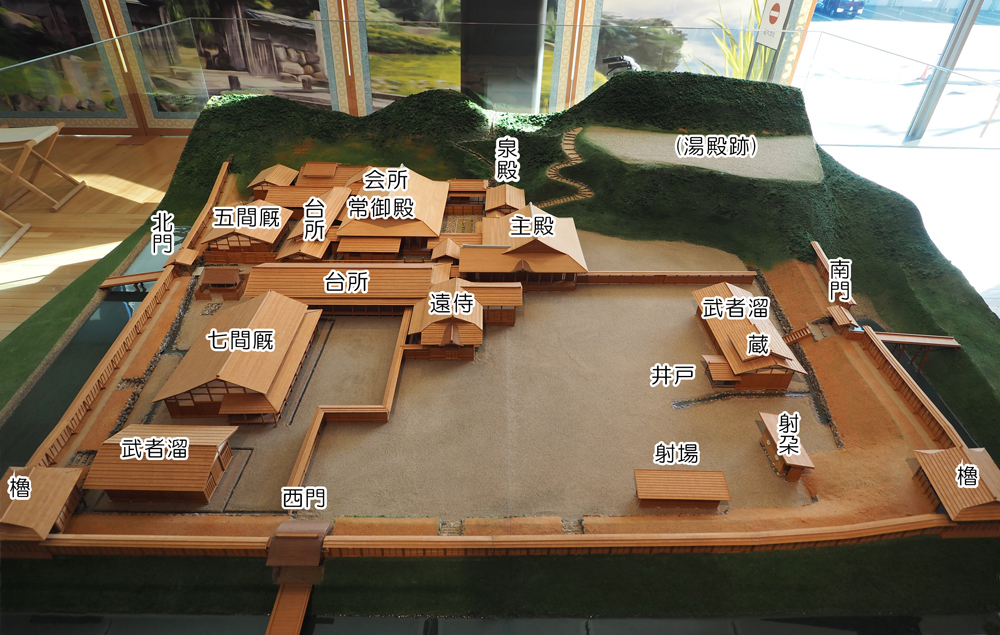

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館展示模型。

第1部で行われた「式三献」(しきさんこん)は、主従関係の契りを確認する武家儀礼の代表です。かわらけ(素焼き土器)で酒を三度づつ飲みほす、結婚式の三三九度の原型です。「ハレ」のなかでも「表」の行事です。

第2部は、場所を変えて行われた「ハレ」のなかでも「裏」の行事、「饗応」です。

15世紀ごろ以降、武家のたしなみとして能や舞、狂言や茶、花、香、連歌などが急激に普及し、そうした遊興的な行事や宴会が行われるサロン的な空間(接待座敷)として「会所(かいしょ)」が発達しました。会所には池庭・泉殿や能舞台などが併設されました。

会所での饗宴は、初献からお膳をかえて酒肴を供応します。義昭の御成では十七献まで行われました。そして、奇数のたびごとに献上品が贈られ、途中休息所での茶の湯や、四献の後からは能が始まるなど、饗宴は延々と夜を徹して行われました。

朝倉館の御成の場

館の正面と門

朝倉館には、三か所に門がありますが、御成の際の警固の記録によると、警固役名から「西ノ門」が「御門」、「北ノ門」が「裏御門」、「南ノ門」が「中門」と呼ばれていたことが分かります。このことから、この居館の正門は西門であり、したがって西が正面であることが分かります。

主殿

「主殿」とは公的・儀礼的な対面の場です。朝倉館の中心的な建物は1・7(図1)ですが、「主殿」は、西門入口正面にある建物1になります。献上馬は射場のある南西側広場に引き出されたと考えられます。

会所

「主殿」が公的・儀礼的な対面の場であるのに対して、「会所」は宴会の場であり、池庭や能舞台・茶室などの付属施設を周辺に備えた接待の場です。

第2部の会場である「会所」は、中庭に南面した建物7(図1)になります。池庭など饗応に必要な施設が中庭の周囲に配置されています。

中庭には、東西長9.8m、南北長2.85mの石囲みの区画があり、石囲みの周囲は砂利敷きになっていました。石囲みは花壇と推定されています。

能舞台については確認されていませんが、中庭の花壇上に設置されたのではないかと推定されています。

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館実物大模型。

朝倉館のその他の施設

建物7については、解説書によっては「会所」ではなく、当主の日常生活の場である「常御殿」と表記されている場合があります。

朝倉館の場合、「常御殿」は「会所」を兼ねていたと考えられています。

建物14が湯般、12は内部に二つの大型の囲炉裏があることから台所、4と16は建物内に縦長の間仕切りがあることから厩、6と14は大きな平石が一段高く敷つめてあることから蔵と推定されています(写真9(A))。

他では、建物13がトイレの「御清所(おきよどころ)」、建物2は警護兵の詰め所である「遠侍(とおさぶらい)」と推定されています。ただし、「御清所」は、報告書(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1979年)を見る限り、それらしい遺構が発見されているわけではないので、足利将軍邸の内部構造の研究などからの推測のようです。

(A)蔵(北東部)、(B)祠基壇(手前)、(C)井戸(会所・常御殿横)、(D)射朶(あずち/的場)。

その後の足利義昭

義秋(義昭)は、敦賀に入って以降、朝倉氏とその背後を脅かす加賀一向宗との和睦に積極的で、度々両者の間に立って話を進めようとしましたが、義景も加賀一向宗側も受け入れることをしませんでした。

義昭の望みは上洛のみで、加賀一向宗との和睦もそのためのものでした。

これに対し義景はなかなか上洛に腰を上げようとしませんでした。永禄11年(1567年)6月25日には、義景の一子阿君が急死してしまいましたが、義昭は、悲しみに暮れる義景を見限り、7月12日には、上杉謙信充てに、織田信長の美濃に移ることを伝えています。

将来義昭や信長が自身の敵となることを恐れた義景のために、義昭は「見捨てることはしない」とする御内書を義景に与え、御成からわずか2か月後の7月16日、一乗谷を去り、美濃向かいます(水藤真 1981年)。なんとも...です。

参考文献は、「朝倉氏の城郭 投稿一覧」にまとめてあります。

一乗谷朝倉氏遺跡の報告書は、こちらからダウンロードが可能です。

朝倉氏と一乗谷の歴史と遺跡の変遷はこちらでまとめました(2025年11月10日追記)。

掲載写真は、緑が2017年9月、動画の桜が2023年3月、多少紅葉が残っているのが2023年11月、黄色が2024年3月です。泉殿周辺のガラス床は、2023年11月当時は工事中で、2024年3月には完成していました。2025年3月31日投稿。