一乗谷朝倉氏遺跡 (6)

朝倉氏の城郭 (13)

「朝倉本城一乗」「朝倉館一乗」

初代(越前7代)英林孝景の時代、文明4年(1472年) 9月12 日、奈良興福寺大乗院の門跡経覚が大乗院尋尊に宛てた書状の中で、朝倉氏の根拠地を「朝倉本城一乗」と記しています。また、文明14年(1482年)閏7月に一乗谷は大火に遭い全焼しますが、『大乗院寺社雑事記』では「朝倉館一乗大焼亡」としています。

このことから、当時「朝倉本城一乗」「朝倉館一乗」が一乗谷の総称であったと考えられています(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1999年)。福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館では、地域の総称を「一乗」としていますが(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館 2022年)、ここでは「一乗谷」に統一しておきます。

「一乗」ないし「一乗谷」の範囲は広く、一乗谷城東側の三万谷にあった深岳寺は「一乗深岳寺」と呼ばれており、一乗谷西側の東郷槙山城城下も「一乗東郷」と呼ばれていました。

一方、狭義の「一乗谷」は、城門である上城戸(かみきど)、下城戸(しもきど)によって区画された「城戸の内」を範囲とします。 文明14年(1482年)閏7月の大火によって再建された城下(Ⅲa期)は、一乗谷全体の都市計画にもとづく町割が行われました。「城戸の内」の成立時期は、大火を契機とし、遅くとも天文12年(1543年)に中心核となる「朝倉館」が築造されるまでの間には完成していたと思われます

一乗谷の構造

一乗谷の中心となるのは朝倉館や中の御殿・新御殿を中心とする朝倉宗家(当主)一族のエリアです。そして、「城戸の内」には、当主から集住を命じられた家臣団武士層と城戸の内の生活を支えた町民、職人や寺社関係者が居住していました。

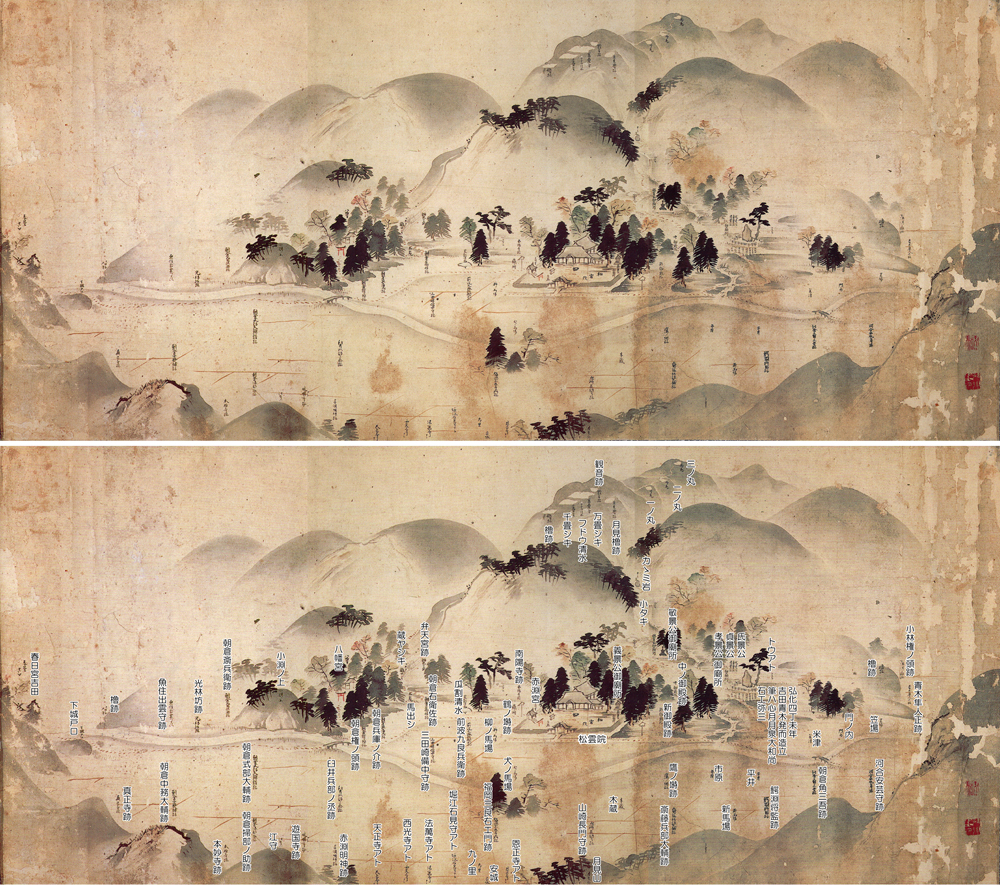

当時の様子は、発掘調査と江戸時代に描かれ安波賀春日神社に伝わる『一乗谷古絵図』や地籍図の地名などからうかがい知ることができます。

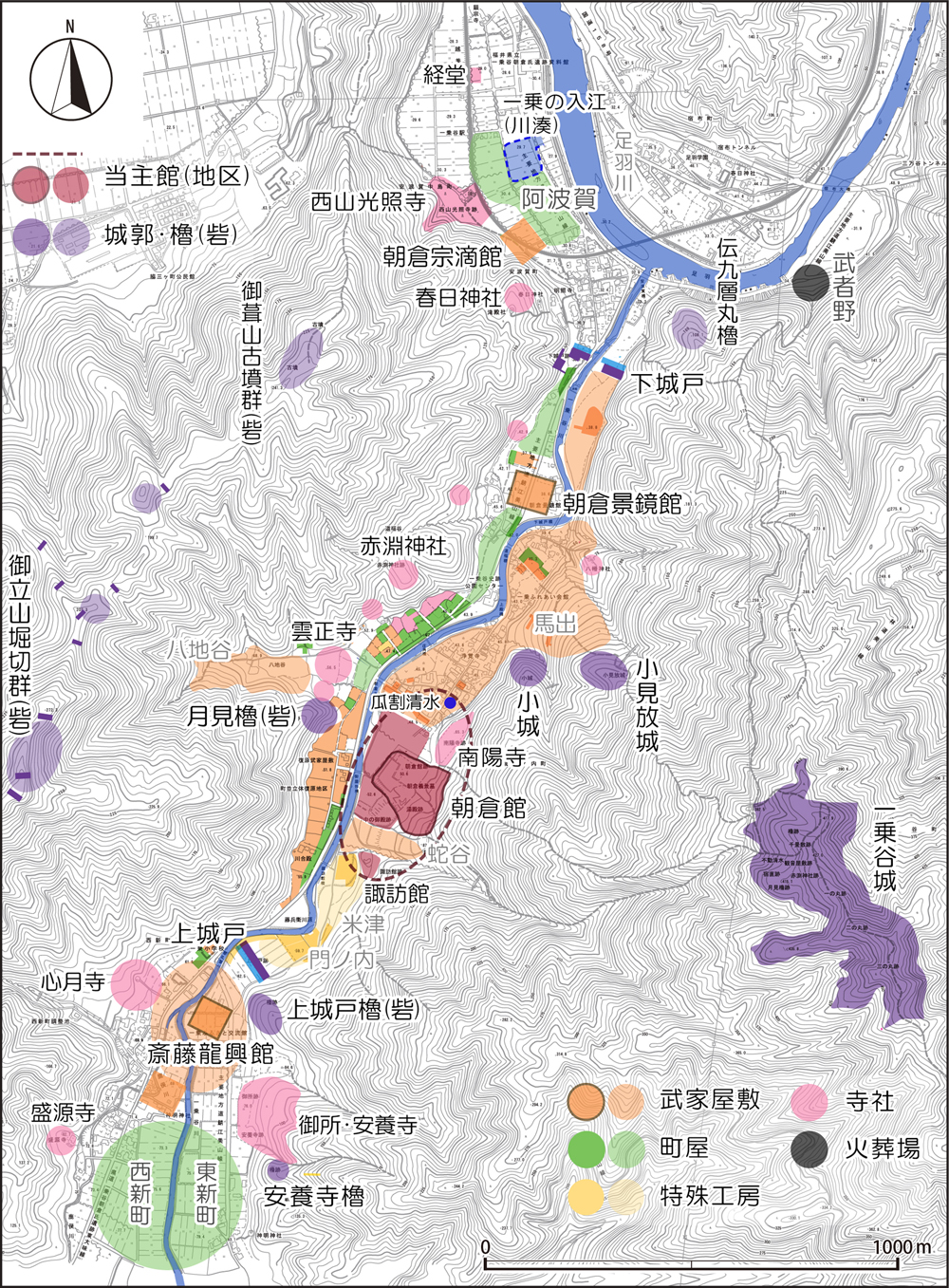

図1は、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館『特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡再整備等計画』2021年刊 掲載図をもとに加筆させてもらいました。「城戸の内」成立以降、4代宗淳孝景晩年からから5代義景の時代を想定しています。もと図はこちら。

武家屋敷と町屋について、濃い色は発掘調査の結果にもとづくものです。薄い色は、小野正敏氏の著作(小野 1997年)や福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館のガイドブック(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館 2022年)掲載のイラストなども参考にさせてもらいました。

一乗谷川右岸(東岸)は発掘調査事例が少ないようですが、朝倉館や中の御殿・新御殿などの朝倉宗家(当主)一族のエリアを中心として武家屋敷が並んでいたようです。

一乗谷川左岸(西岸)は、基幹道路沿いに町屋が、山裾に寺院が並んでいますが、武家屋敷を含め全体として混在しているように見えます。少なくとも侍町、寺町、町屋といった近世の城下町のような住み分けはあいまいです。

一乗谷の武家屋敷

一乗谷の武家屋敷は、土塁・濠区画をともなうクラス(3,000㎡以上)、土塁区画のクラス(3,000~500㎡)、塀・溝区画のクラス(500㎡以下)に大別されます。

各クラスが当主館(朝倉館)を中心に同心円状に配置されるかというとそうではなく、朝倉館以外では最大規模の伝朝倉景鏡(かげあきら)館は下城戸近くにあり、おそらくそれに匹敵するであろう伝朝倉宗滴館は下城戸外です。

上城戸外にも、土塁・濠区画が発掘調査によって確認されている伝斎藤龍興館(居住期間1571年~1573年)があります。

両城戸の防備を考えての配置かもしれません。

このうち、伝朝倉景鏡館は発掘調査が行われています。調査区の東側は河川の氾濫で失われていましたが、南北の濠と土塁が発見されています。地割図などを含めた検討によると、館跡の規模は外濠外側で東辺約107m、西辺約110m、北辺約115m、南辺約112mで、東辺がやや短い方形であったようです。館内の規模は朝倉館にほぼ匹敵します。

景鏡は、義景の従兄弟にあたり、「同名衆」筆頭で大野郡司を務めていました。義景との関係は微妙で、たびたび出兵を拒否しています。最後は一乗谷に撤退してきた義景を大野に移して自害させた人物です。

(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2015年)からの転載です。

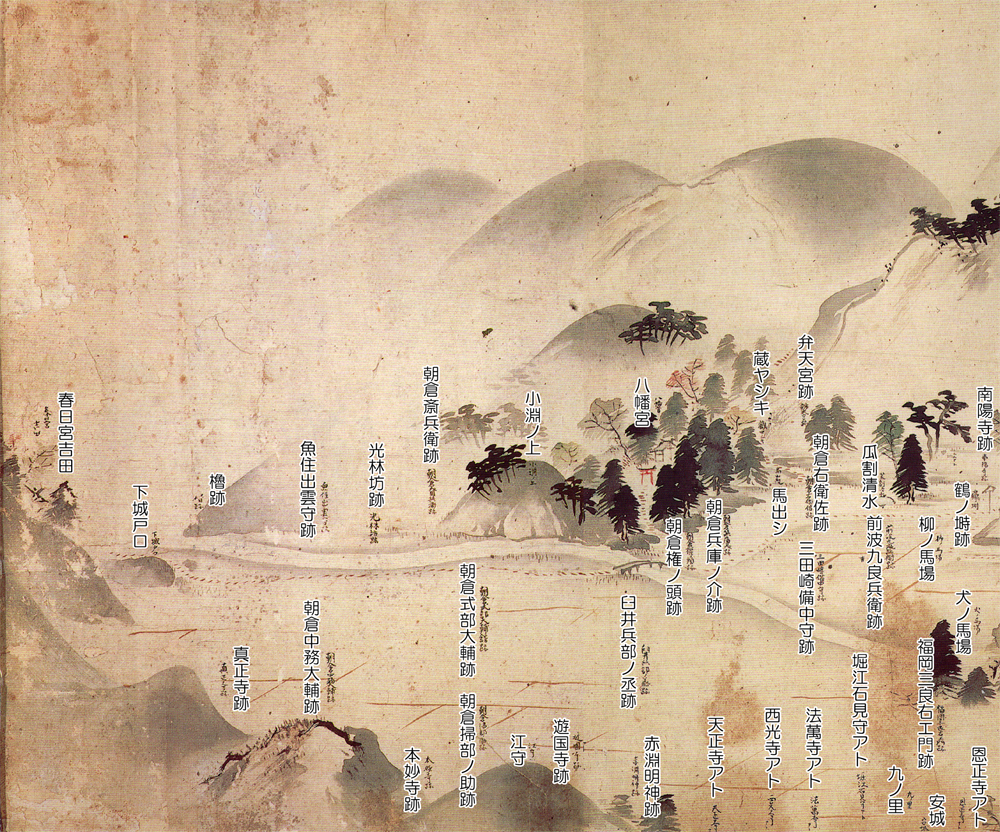

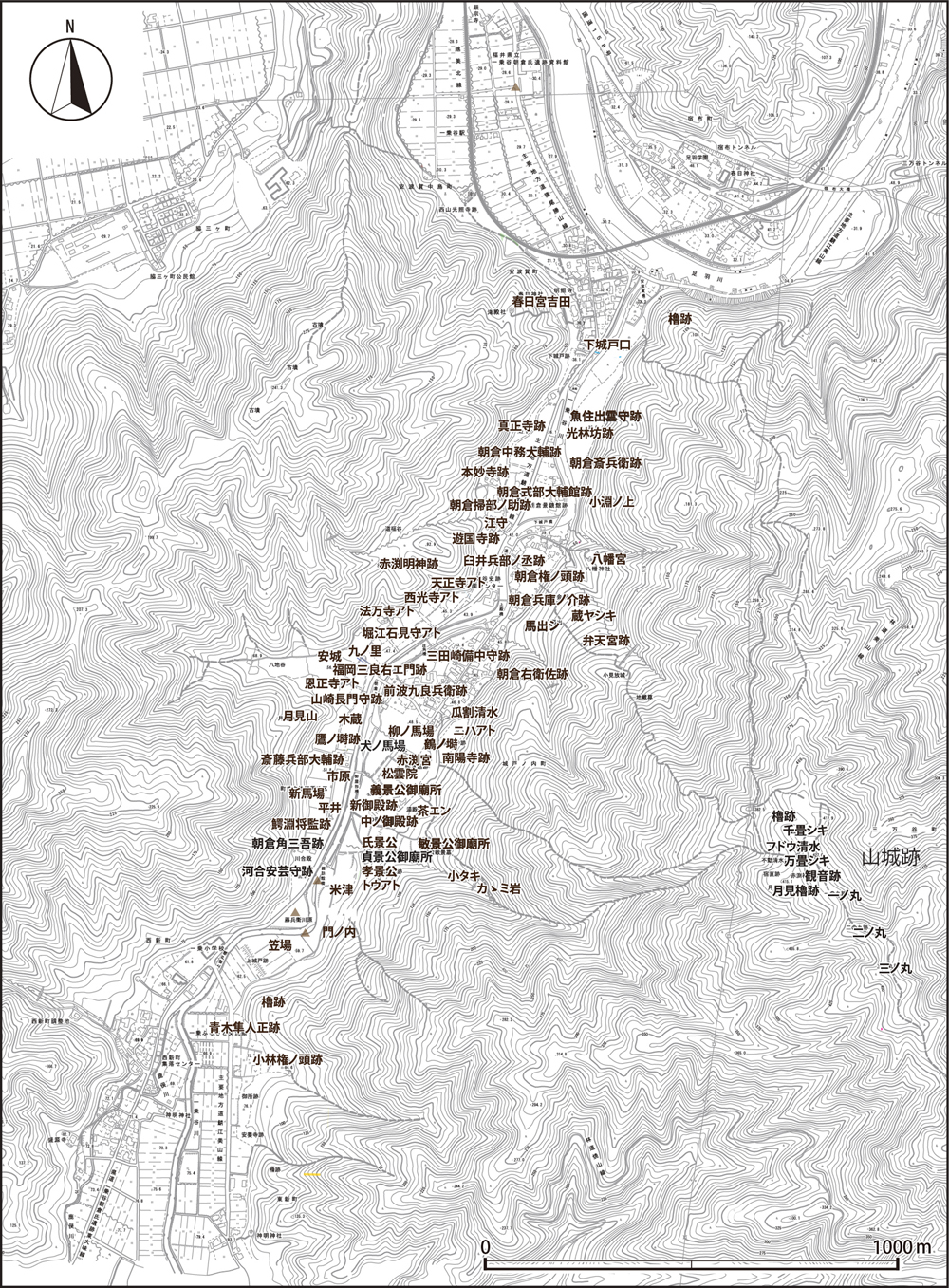

伝朝倉景鏡館など一乗谷の武将の配置は、『一乗谷古絵図』、将軍御成の際の辻固めの記事、地籍図の字名などから推定されています。図5は、絵図の註書きを現在の地形図に落としたものです(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2021年)。

絵図は弘化4年(1847年)以降に描かれたもので、信憑性は低いようにも思えますが、景鏡のことを指す絵図の「朝倉式部大輔跡」付近から最大規模の館跡(伝朝倉景鏡館)が確認されているなど、古絵図のもととなる史料や伝承が存在した可能性がありそうです。

(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2021年)掲載図をもとに作成しました。

朝倉家臣団は大別して同名衆・内衆・国衆に分かれますが、「同名衆」は朝倉一門一族であり、「内衆」は歴代朝倉氏に仕えた地侍クラスの根本被官や初代英林孝景の越前平定過程で他家より転身して朝倉氏の被官となった直臣、「国衆」は朝倉氏に後から臣従した在地性の強い土豪層です。『一乗谷古絵図』には、景鏡や敦賀郡司朝倉恒(朝倉中務大輔跡)などの同名衆を初め、前波・魚住・桜井・青木・詫美・山崎などの「内衆」、堀江氏などの有力な国人の名もみられます。

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館模型

英林孝景は、嫡子氏景に家訓『朝倉孝景条々』を残していて、その14条には国内の城郭構築の禁止と重臣の一乗谷集住を心構えとして述べています。

城郭禁止といっても、それぞれの武将は各々の本領地に館を構えており、城戸の内の屋敷は出仕用の屋敷だったと考えられています。ただ、一乗谷に分布する石塔石仏の65%が婦女子であることから(小野正敏 1997年)、江戸時代のように、妻子は一乗谷に留め置かれていた可能性もありそうです。

なお、朝倉氏直属の下級家臣の屋敷地について小野正敏氏は、谷部がひな壇状に造成されている「馬出」「蛇谷(じゃたに)」「八地谷」などを想定しています(小野正敏 1997年)。

一乗谷の町場

一乗谷には、4グループの町場がありました。城戸の内と、下城戸外の「阿波賀」と上城戸外の「西新町」「東新町」、図1外の「浄教寺」です(小野正敏 1997年)。

(A)(B)復原町屋、(C)(D)復原武家屋敷。

城戸の内には、基幹道路に沿って町屋が並び、数珠師や鋳物師、檜物師、紺屋などの職人がいたことも確認されています。城戸の内の町屋は、一乗谷の居住する朝倉氏家臣団の日常生活を支える場であったと思われます。

ただ、当主エリアの南側、上城戸との間の米津・門ノ内地区には、刀装具や金工細工、ガラス製品など特殊技能の工房群が確認されています。当主直属の職人集団かもしれません。

これに対して、朝倉氏の経済を担う流通拠点は、下城戸の外の「阿波賀(あばか)」地区にありました。阿波賀には足羽川に川湊があり、北庄を経て日本海航路の拠点である三国湊とつながっていました。また、北荘で北国街道と分岐し美濃へ向かう美濃街道も阿波賀を経由していました。

明応7年(1498年)の記録には「一乗の入江、唐人の在所」とあり、唐物(からもの)の売買も行われていたようです。

福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館遺構展示室の石敷遺構は、船着き場の一部の可能性もあるようです(写真4)。

京都の儒学者清原枝賢は、『天文十二年記』に阿波賀を見学したことを記しています。

一乗谷の火葬場と墓地

下城戸の外、「武者野(ふしゃの)」では、発掘調査によって朝倉氏時代の火を受けた痕跡のある多量の人骨片や石敷遺構が発見され、この地が火葬場であったと考えられています (福井県立朝倉氏遺跡資料館 1986年)。

青山作太郎氏の『一乗谷朝倉史跡・伝説』(青山 1972年)によると、この地は、「三昧(さんまい)谷」、「土谷」と呼ばれ、刑場・人斬場・三昧など、人間の死に関わる場所であったとの伝承があるそうです(小野正敏 1997年)。

「三昧」 は墓所にある葬式用の堂(三昧堂)、「土谷」は土谷場(どたんば)に通じるとのことです。

図からは外れますが、上城戸の外、鹿俣にも、火葬場の伝承地があり(青山作太郎 1972年)、多数の石塔・石仏が確認できるようです。

中世後期は、農民層を含め火葬が広く普及しました。同時に、一石五輪塔など、小型の石塔や石仏も増加します。

一乗谷では、山裾に多くの寺院跡が並んでいます。約6,000点の石仏・石塔が確認されているようですが、寺院跡裏の谷部に入ると、倒壊したままの石仏・石塔群を見ることができます(写真5・6)。寺院裏の谷部に墓地が営まれたのでしょう。

一乗谷とその周辺の城郭については次回投稿します。。

参考文献は、「朝倉氏の城郭 投稿一覧」にまとめてあります。

朝倉氏と一乗谷の歴史と遺跡の変遷はこちらでまとめました(2025年11月10日追記)。

2023年3月(伝朝倉景鏡館)、2023年11月(景鏡館以外の一乗谷朝倉氏遺跡)現地、2025年4月8日投稿。