一乗谷朝倉氏遺跡 (7)

朝倉氏の城郭 (14)

外郭(惣構)の成立

「城戸の内」の成立は、文明14年(1482年)閏7月の大火を契機とします。

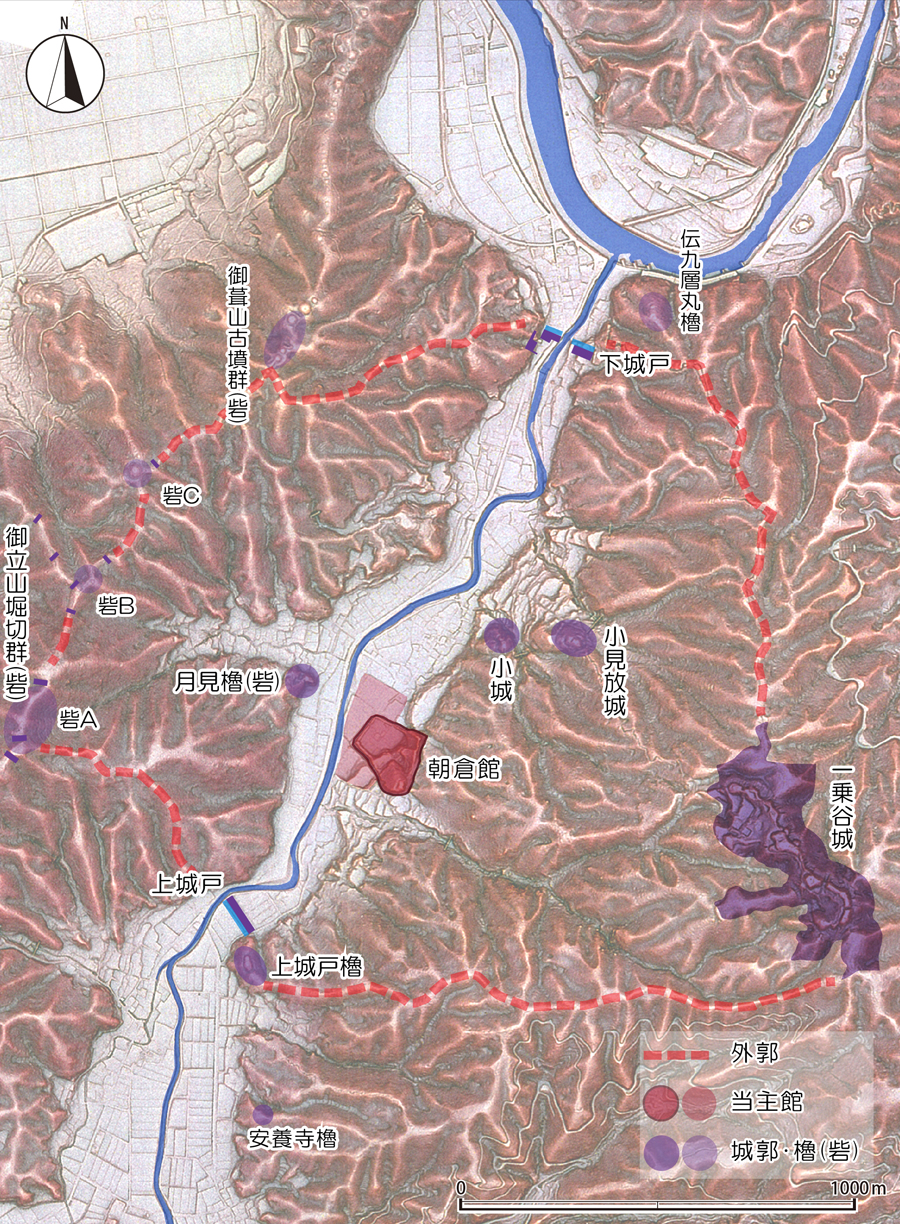

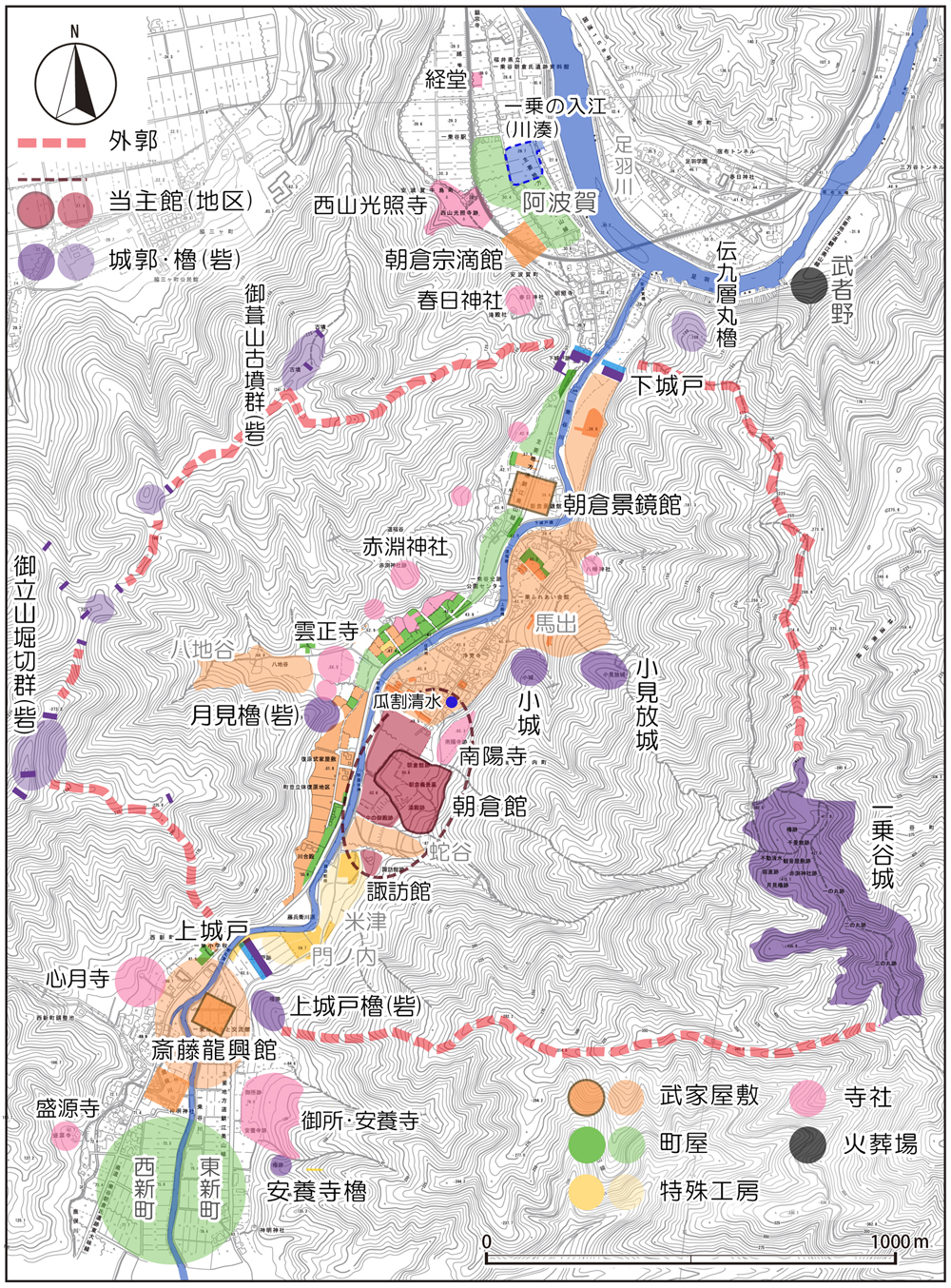

「城戸の内」は、谷の両端を城門・土塁の「上城戸(かみきど)」、「下城戸(しもきど)」によって遮断し、両城戸と一乗谷城など周囲の山稜部の城砦群を防衛ラインとする外郭も順次整備されていったと思われます(図1)。

城塞(城郭)都市の「惣構」です。

今回の投稿に関しては、おもに南洋一郎氏の「一乗谷城」『福井市史』資料編1 考古補遺(南1996年)と佐伯哲也氏の『越前中世城郭図面集Ⅱ 越前中部編』(佐伯 2020年a)を参考にしました。また、赤色立体図は、川越光洋・石川美咲両氏の「一乗谷朝倉氏遺跡における航空レーザ計測の報告1」『一乗谷朝倉氏遺跡資料館紀要2018』(川越・石川 2020年)掲載図をもと図として加筆しています。

(A)一乗谷城堀切、(B)一乗谷左岸、御立山堀切、(C)下城戸、(D)上城戸と上城戸櫓。

(川越光洋・石川美咲 2020年)掲載図を背景図として加筆させてもらいました。

(川越光洋・石川美咲 2020年)掲載図を背景図として加筆させてもらいました。

(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2021年)掲載図を背景図として加筆しました。

一乗谷の城砦群

上城戸口・下城戸口の城砦

一乗谷の外郭を構成する城砦群のうち、谷の両端を塞ぐのが上城戸、下城戸です(写真1(C)(D))。

上城戸には、東側尾根上に「上城戸櫓」が築かれています。上城戸櫓は、尾根の前後を堀切で遮断する小規模な城砦です。

こうした城砦について『一乗谷古絵図』では「櫓」と註書きしていることから、一乗谷では「櫓」と呼んでいます。

下城戸にも、古絵図に「櫓」の註書きがあります。『福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館ガイドブック』(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館 2022年)では、「伝九層丸櫓跡」としていますが「九層丸」の出典は確認できませんでした。

ただ、赤色立体図では、推定位置付近に平坦地はあるかもしれませんが、堀切などの城郭遺構は確認できません。現状まだ現地には行っていません。

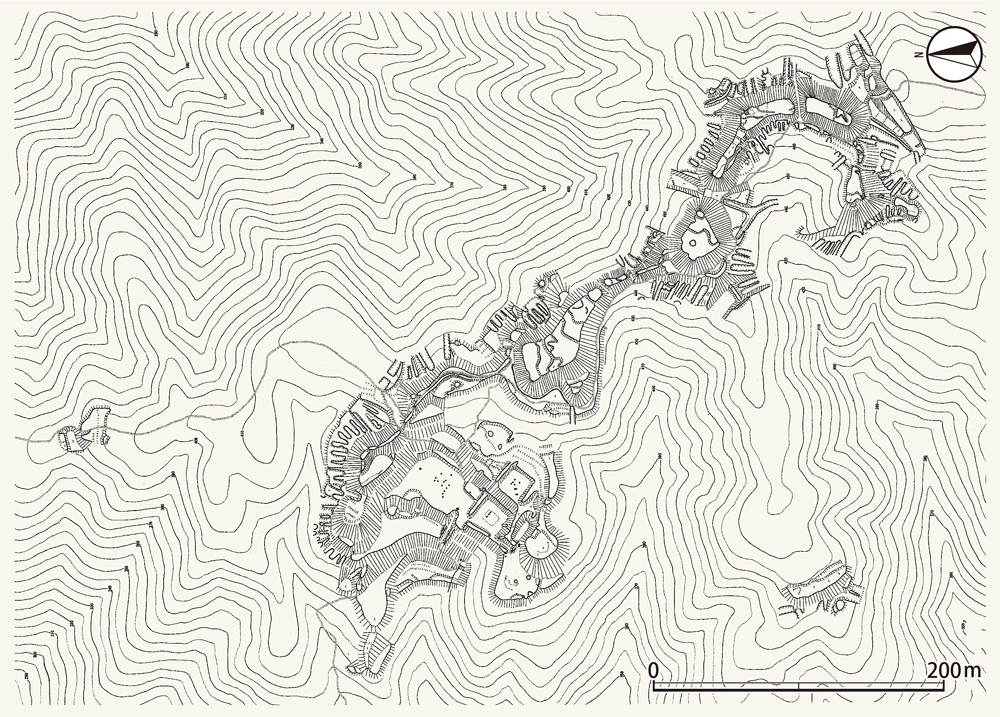

一乗谷城

一乗谷城は、外郭ラインの東側山域(一乗城山)の頂上周辺に築かれています。

一乗谷城は、「尾根上曲輪群」と一乗谷側(東側)の「居住区」エリアに分かれています。築城当初は「尾根上曲輪群」のみのクラシカルな連郭式山城でしたが、「居住区」エリアが増築され、その段階で「尾根上曲輪群」の北面を中心に畝状空堀群(畝状竪堀)が築かれ、「居住区」そして一乗谷の惣構の「防塁」となります。

南北の尾根は、「上城戸」「下城戸」に接続しています。

(新谷和之 2021年)掲載図を転載しました。

一乗谷左岸の城砦

一乗城山の対岸、一乗谷西側尾根にも断続的に堀切が認められます。

堀切群がまとまっているのは、上城戸側に尾根が分岐する主尾根付近(砦A)、主尾根が東郷槙山城方向に分岐する付近(砦B)、主尾根が北西側に分岐する付近(砦C)、そして、御茸山(みたけやま)付近です(御茸山砦)(図1)。

このうち御茸山砦は御茸山古墳群と重なります。佐伯哲也氏が取り上げていなかったことから(佐伯 2020年a)まだ行っていないのですが、石川美咲氏によると、戦国期の明らかな改変が認められるとのことです(石川 2022年)。赤色立体図を改めて見ると、古墳の周堀とは違う堀跡が古墳群内、その北方尾根にもありそうです。近々行ってみたいと思っています。

(砦A)(砦B)については次回以降に投稿しますが、とくに(砦A)の堀切は巨大です(写真1(B))。

ただ、このエリアについては、統一された遺跡名称がありません。福井県の埋蔵文化財遺跡地図では、「一乗谷朝倉氏遺跡」の範囲が非常に広く捉えられていて、古墳群以外の個別名称が登録されていません。

南洋一郎氏は、「八地谷の西側尾根線上に位置する遺構群」(南 1996年)、佐伯哲也氏は「一乗谷川左岸丘陵遺構群」(佐伯 2020年a)、松原信之氏は「御立山砦」(松原 2017年)としています。

山名も、「鉢伏山」(松原信之 2017年)や「八地山」といった通称はあるようですが、どの程度周知されている名称なのか、また具体的にどこを指しているのかが不明です。松本泰典氏は『一乗谷 戦国城下町の栄華』(松本 2015年)の掲載図で、一乗谷左岸山域全体の中央に「御茸山」を表記しています。ただし、「御茸山」は国土地理院地図など一般的には「御茸山砦」付近からさらに北の山域指していると思います。

新谷和之氏によると、この山域は江戸時代に「東郷御立山(とうごうおたてやま)」と呼ばれていたようです(新谷 2019年)。ここでは、福井藩によって松茸などの管理が行われていたようです。「御立山」は、幕府や藩が管理し一般による伐採を禁じた山(留山)の総称で固有地名ではありませんが、おそらく、山名として定着している「御茸山」の由来も「御立山」と同じではないかと思います。

堀切群が広範囲に点在することから、山域全体を指す山名の方が適当ではないかと思い、ここでは「御立山堀切群(砦)」と仮称しておきます。「御茸山」はまだ城郭関係の遺構を確認していませんが、一応「御立山」からは分けておきたいと思います。

上城戸口・下城戸、一乗谷城、御茸山・御立山堀切群は、連続する尾根によってつながっており、外郭ラインとして認識されていたと思います。ただ、御立山堀切群を見ても、堀切は巨大ですが、平坦地(曲輪)の普請は甘く、そこに常設的な施設があったかどうかは疑問です。

非常時を想定した防衛ラインとしての認識(計画)があったものの、恒常的な管理は行われていなかったのかもしれません。

一乗谷内の城砦

一乗谷の城下を直接臨む位置にも城砦が築かれています。「月見櫓」と「小城」です。

「月見櫓」は『一乗谷古絵図』では「月見山」の註書きがあります。

ともに小規模ですが、山側は堀切で切断されています。

「小城」の周囲は「馬出」と呼ばれ、ひな壇状の屋敷地が広がっています。その上部には「小見放城(こみはなちじょう/こみはなれじょう/こみはなしじょう)」が築かれています。小見放城は、城下と山上の一乗谷城を結ぶ大手筋(馬出ルート)にあることから、城下の監視とともに、一乗谷城の出城としての役割をもっていたと考えられています。

「馬出」周辺には、朝倉氏が一乗谷に本拠を移した14世紀後半にさかのぼる社寺がまとまっています。「馬出」は越前3代氏景時代、一乗谷最初期の当主本宅の可能性があり、「月見櫓」「小城」「小見放城」などの城砦は、その時代に築かれたと考えています。とくに「小城」「小見放城」は「馬出」の曲輪群と一体的です。そうすると、「城戸の内」成立期には、これら城砦は当初の役割を終えている可能性があります。このことは、改めて投稿する予定です。

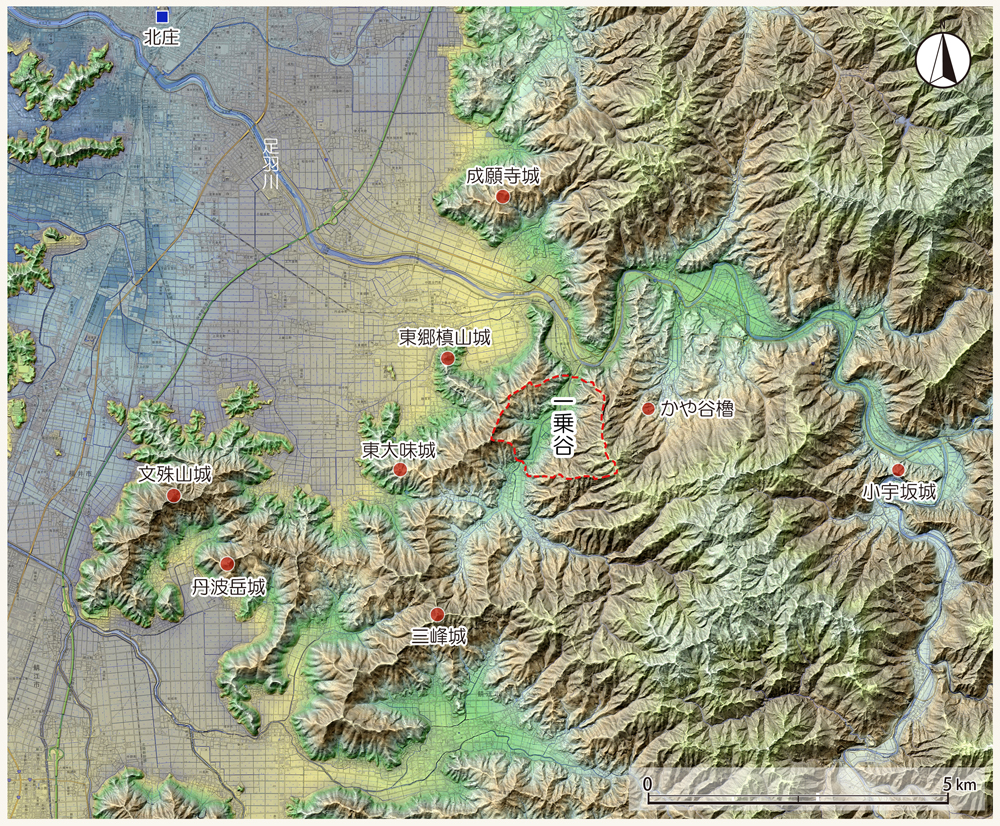

周辺の支城

図5は、南洋一郎「一乗谷城」『福井市史』資料編 1 考古補遺(南 1996年)、松本泰典「一乗谷と周辺の城」『一乗谷 戦国城下町の栄華』(松本 2015年)、新谷和之「越前国一乗谷周辺での山林用益」『民俗文化』31号(新谷 2019年)掲載図から作成しました。

背景図はカシミールDで作成しました。赤破線は一乗谷「惣構」想定ラインです。

これらの城が実際に一乗谷の支城として役割を恒常的に担っていたかどうかは不明ですが、成願寺城、東郷槙山城、東大味城あたりは、侵入者に対する抑えとなる要地に築かれているように見えます。とくに、大手筋の東大味城は気になる城で行ってみたいと思っていたのですが、佐伯哲也は『越前中世城郭図面集Ⅱ 越前中部編』(p.108)(佐伯 2020年a)で城郭遺構の存在を明確に否定しています。赤色立体図を見てもはっきりしません。そうなると、地元ではないので、さすがに行く気になれません。幻の城です。

あと、「かや谷櫓」も気になりますが情報がありません。

そのあたりの出典は、福井県の最初の悉皆調査報告書『福井県の中・近世城館』(福井県立朝倉氏遺跡資料館 1987年)あたりかもしれませんが、DL版がなくまだ確認できていません。

小野正敏氏は、『戦国城下町の考古学』(小野 1997年)で、「両城戸と周囲の山稜を結んだラインが惣構として機能している」(p.14)と述べています。参考図もなくこれ以上のことはどこにも書いてないのですが、この指摘と、佐伯哲也氏の「一乗谷川」左岸丘陵遺構群」の図(佐伯 2020年a)に惹かれるものがあり、現地を歩き、図1を作成してみました。

次回から、ここで取り上げた遺跡を紹介していきます。

参考文献は、「朝倉氏の城郭 投稿一覧」にまとめてあります。

朝倉氏と一乗谷の歴史と遺跡の変遷はこちらでまとめました(2025年11月10日追記)。

(川越光洋・石川美咲 2020年)から。

2023年11月、2024年3月現地、2025年4月8日投稿(2025年5月15日修正)。