一乗谷朝倉氏遺跡 (8)

朝倉氏の城郭 (15)

城塞都市 一乗谷

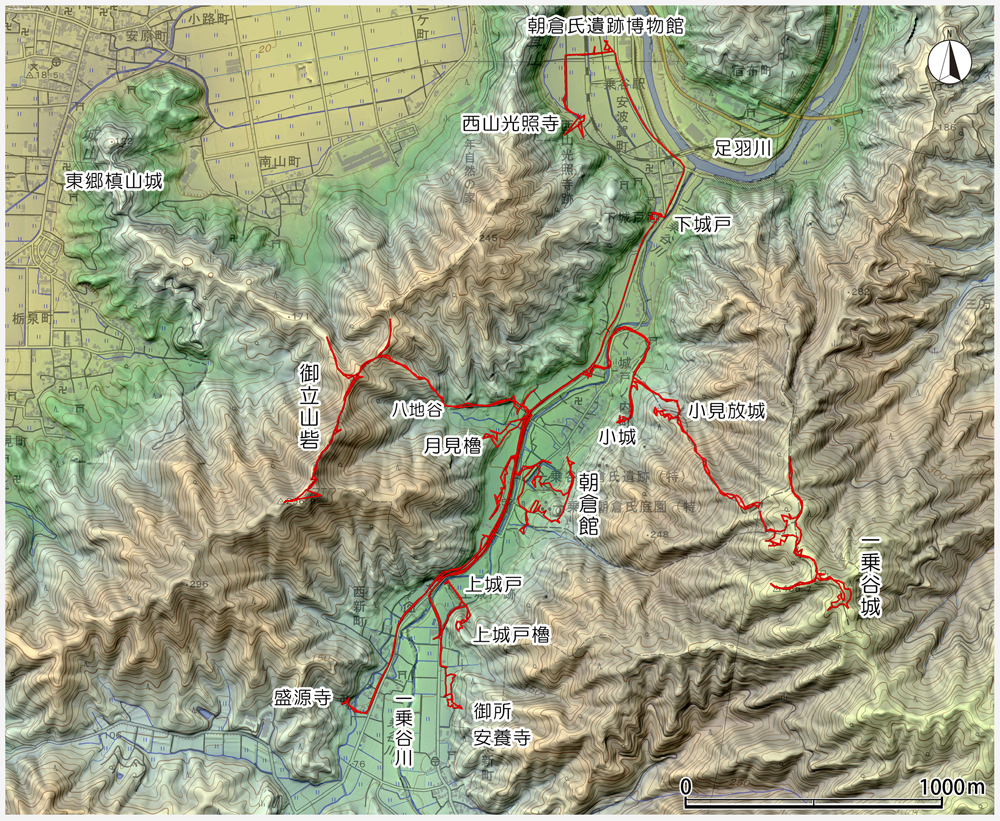

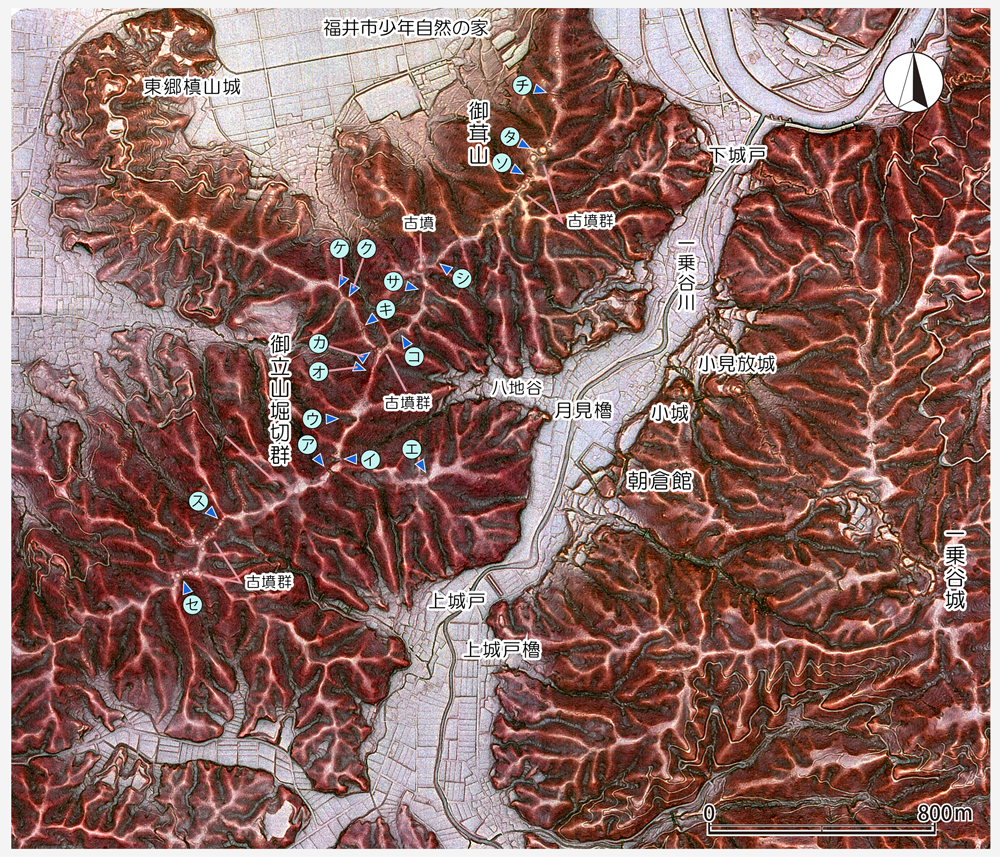

一乗谷は、谷の南北を「上城戸」と「下城戸」の城門・土塁によって遮断し、周囲の山域には「一乗谷城」などの城砦群を配置していました。これらの防御施設は、尾根によって連結し、防衛ラインとなる外郭(惣構)を形成していました。

このうち、一乗谷左岸の堀切群について、前回「御立山(おたてやま/みたてやま)堀切群(砦)」と仮称しましたが、今回と次回はこの「御立山堀切群(砦)」を紹介します。

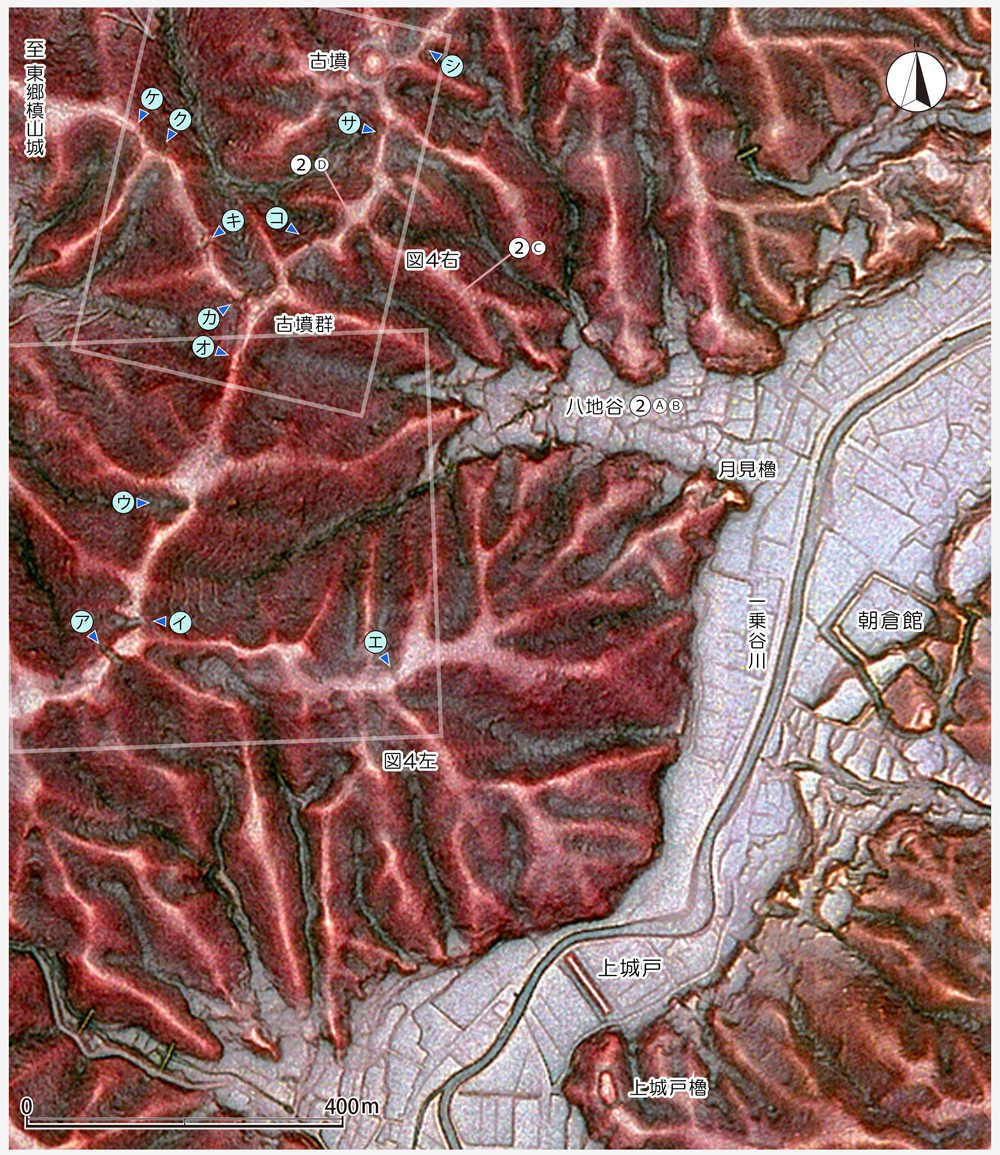

一乗谷左岸でも、とくに主稜線と上城戸を結ぶ尾根筋の接点にある主稜線上の堀切群は、一乗谷城を含む一乗谷の堀切群のなかでも最大級の堀切があり、外郭ラインが意識されていたことを証明するものではないかと思っています。 今回の投稿および現地を歩くにあたっては、佐伯哲也氏の『越前中世城郭図面集Ⅱ 越前中部編』(佐伯 2020年a)を参考にしました。また、赤色立体図は川越光洋・石川美咲氏の「一乗谷朝倉氏遺跡における航空レーザ計測の報告1」(川越・石川 2020年)を使用させてもらいました。

御立山堀切群を歩く

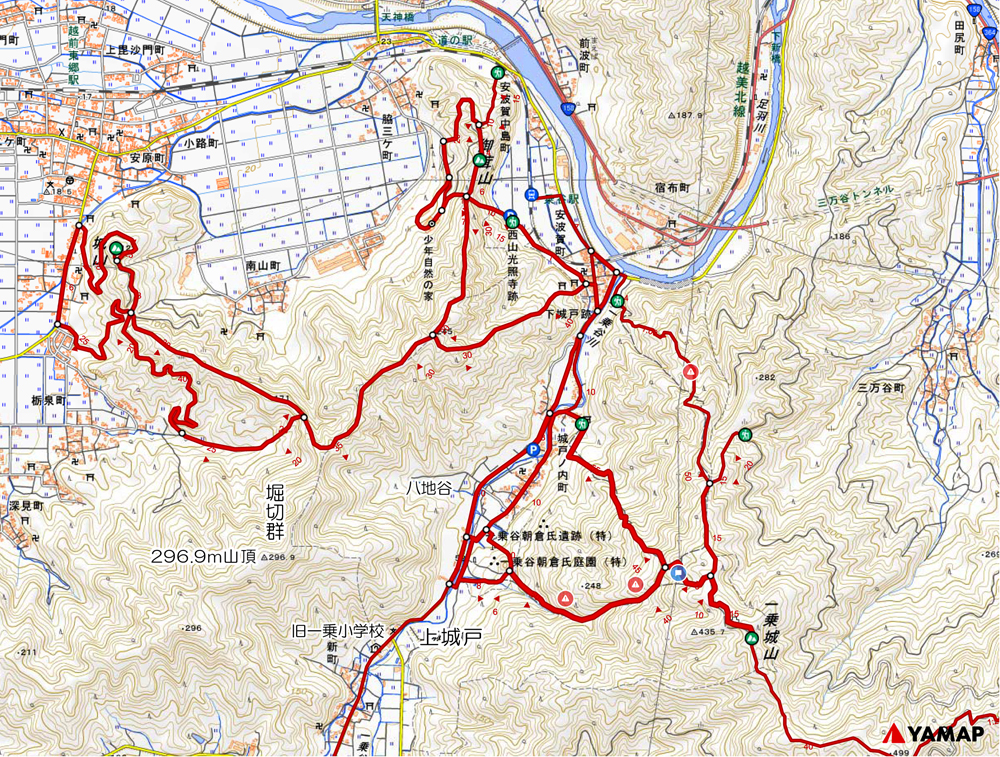

現地は、2023年11月に歩きました。図2のトラックデータは2日分(実質1日半)を合成したものです。クルマでの移動も含まれています。駐車場を渡り歩きながら歩いています。

御立山堀切群の所要時間は、途中迷いましたが約2時間半、比高は約250m、累積標高差は325mでした。

一乗谷左岸山域(御茸山・御立山)へは、八地谷から登りました。近くに復原町並の駐車場もありますが、八地谷入口にも、復原町並駐車場満車時に使用している(?)砂利敷きの仮設駐車場があります。

当初の計画は、YAMAP地図に旧一乗小学校(廃校)裏からのルート(黒細破線)があり(図2)、これが外郭ラインに近いことから、ここから登って八地谷に下りてくる予定でした。しかし、旧一乗小学校裏は、背丈を超える大藪だったことから断念し、八地谷からのピストンになりました。

八地谷ルートはYAMAP地図に掲載されていませんが、歩きやすい段差の低い擬木階段が整備されています。稜線までは標高差約150m、実際には20分程度の登りですが、雨上がりのガスの中、アクセントがない階段はまるで永遠に続く天国への階段のようでした(図2(C))。

一乗谷左岸山域は、八地谷から北側(御茸山方面)は、図3の現地案内のように、福井市によって整備された登山道があるようです。

ただし、主稜線・八地谷・東郷槙山城方面の分岐から南側主稜線方面は、YAMAP地図には黒細破線があるものの、踏跡も消えた藪状態でした。

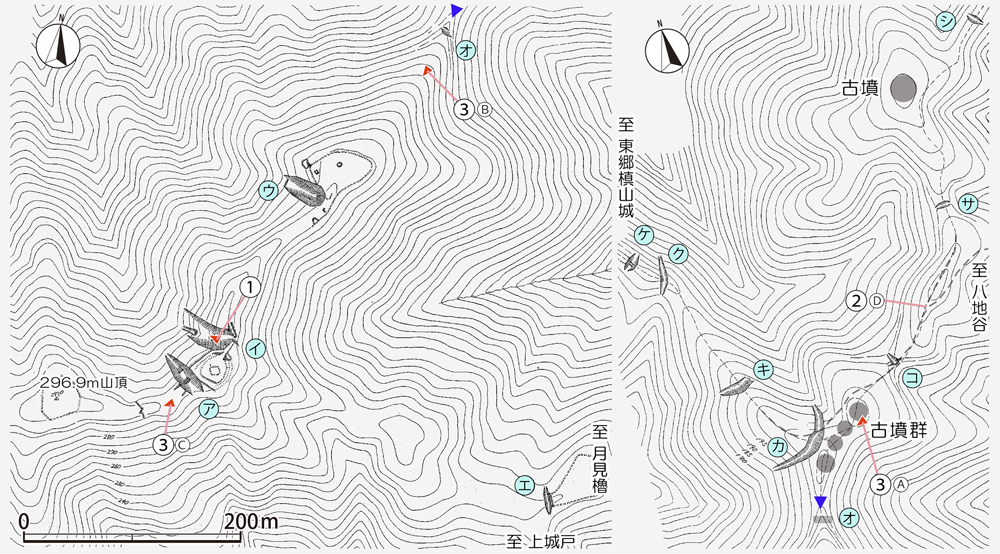

藪に入りすぐに4~5基の円墳群が並んでいるのですが(写真3(A))、現地の図は佐伯哲也氏の図4しかなく、この図では古墳群が省略されていることから、しばらく古墳周溝を堀切と誤認したり混乱しました。この時点では赤色立体図(川越光洋・石川美咲 2020年)を入手していなかったこともあり、図と現地がなかなか合致しませんでした。

主稜線は、古墳群を越えると斜度のある細尾根になりますが(写真3(B))、比高差60mほどをよじ登ると斜度が緩み尾根幅は広くなり、下草も少なくなります。そして大堀切群の登場です。

写真3(C)は、堀切群の先から見た標高296.9mのピーク方面です。

一乗谷左岸堀切群

一乗谷左岸山域「御立山」の最高所は、堀切アの南側標高296.9m地点になります。一乗谷城のある一乗城山の標高は471mで、一乗谷城からはやや見下ろす位置関係になります。写真4は一乗谷城の宿直からです。

一乗谷城宿直から。

図5は、御立山全体の堀切群です。このうち堀切ア~セは佐伯哲也氏によって紹介されています(佐伯 2020年)。御茸山古墳群周辺の堀切ソ~チは、赤色立体図(川越光洋・石川美咲 2020年)から推定したもので、現地は確認していません。

これらのうち、今回確認したのは堀切ア~ウ、オ~サです。堀切シは、なぜか行っていませんでした。堀切エは、旧一乗小学校からのルート上にあり予定はしていたのですが行っていません。堀切ス・セは予定しませんでしたが、今思うと簡単に行ける場所でもないので、この時行っておけば良かったと後悔しています。ただ、堀切ア~ウ付近は人の気配がまったくなく、正直一人で歩くには少々怖い場所です。

御茸山古墳群周辺の堀切群についてはソ・タ以外にもありそうなので、今秋にでも確認してきたいと思います。

次回は、個々の堀切を紹介します。

参考文献は、「朝倉氏の城郭 投稿一覧」にまとめてあります。

(川越光洋・石川美咲 2020年)から。

2023年11月現地、2025年4月27日投稿(2025年5月15日修正)。