下城戸・上城戸・上城戸櫓 (1)

一乗谷朝倉氏遺跡 (10)

朝倉氏の城郭 (17)

上城戸と下城戸の成立

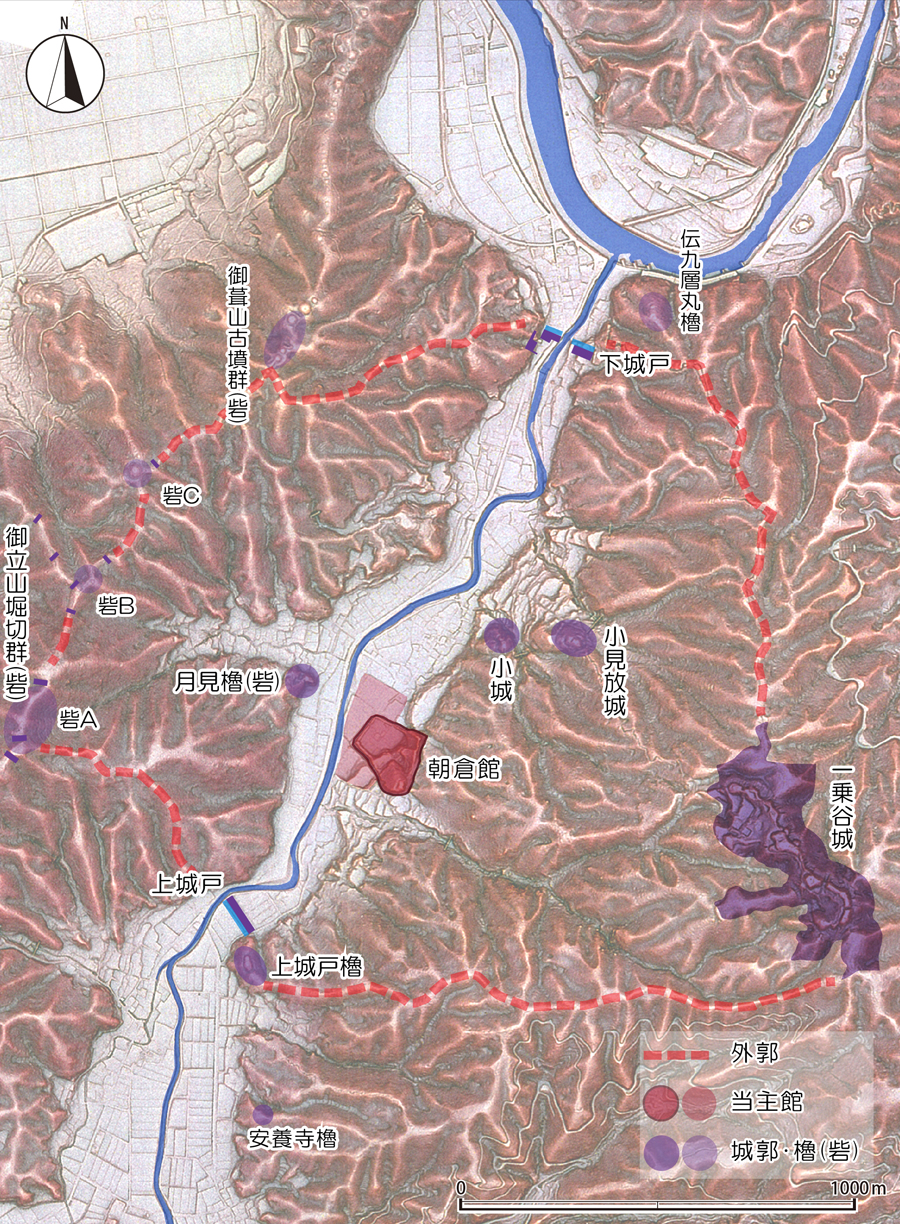

一乗谷は、谷幅が狭まる南北2か所に土塁と濠を築いて閉塞していました。城門をともなう「惣構」の城壁で、南が「上城戸」、北が「下城戸」です。

その内部は「城戸の内」と呼ばれ、朝倉氏当主本宅の「朝倉館」を中心とした計画的な町割りが行われ、当主から集住を命じられた家臣団武士層とその生活を支えた町民・職人、寺社関係者が居住していました。

(川越光洋・石川美咲 2020年)掲載図を背景図として加筆させてもらいました。

朝倉氏が一乗谷を本拠とする時期についてはすでに投稿済みですが、越前7代(初代)英林孝景の文明3年(1471年)に坂井郡大黒丸城((福井県福井市三宅町・黒丸城町)から一乗谷に移ったとする通説は否定されつつあります。

一乗谷を本拠とした時期は、越前3代氏景(1339年~1405年)の時代までさかのぼる可能性があります。

『朝倉始末記』によると、英林孝景時代の長禄3年(1459年)に、「阿波賀城戸口合戦」と呼ばれた、朝倉勢と堀江利真を中心とする反朝倉の国人勢力との激しい戦いが下城戸付近で行われています。越前統一戦の一つです。この地はもともと地形的にも狭隘で、一乗谷の防御には最適です。この時期には下城戸の前身となる城柵があったと推定されています。

ただし、現状見ることができる規模で構築されたのは、文明14年(1482年)閏7月の大火後のⅢ期(小野正敏 1997年)以降になると思います。計画的な町割りが行われた「城戸の内」と、両城戸、一乗谷城など周囲の山稜部の城砦群を防衛ラインとする外郭(惣構)は一体的で、これらは、越前9代(3代)貞景、越前10代(4代)宗淳孝景の時代に順次整備されていったと考えています。

両城戸については発掘調査が行われ、報告書(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1999年)も刊行されていますが、残念なことに成立時期に関して手がかりとなるような情報や考察がありませんでした。読解力不足かもしれませんが。

下城戸

下城戸(しもきど)は、一乗谷の北側の谷口を閉塞する城壁と城戸口(城門/虎口)であるとともに、一乗谷朝倉氏遺跡の象徴的な巨石構造物です。

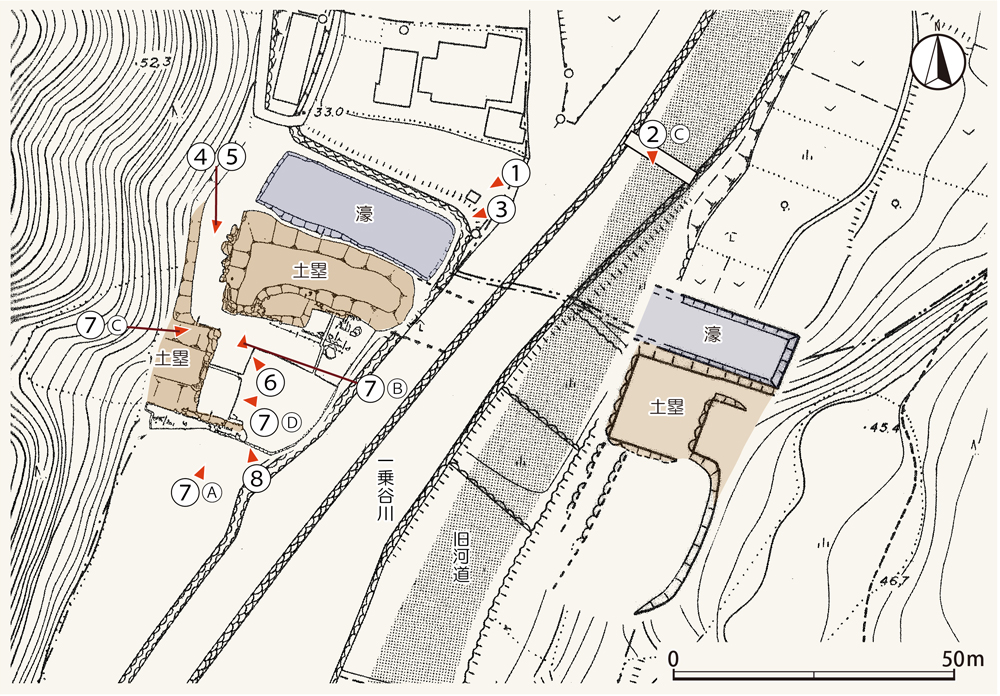

この部分の谷幅は約100mで、中央に一乗谷川が流れていますが、流路は戦国期と大きくは変わっていないようです(図2)。城壁となる土塁(石垣)と濠は両岸にあり、左岸(西側)遺構は川側が県道によって破壊されているものの、巨石石垣をともなう城戸口が残っています。右岸(東側)遺構は痕跡程度で、(図2)ほどはっきりはしていませんが、左岸の土塁と濠に対応しそうです。

(A)足羽川対岸から。(B)一乗谷川・足羽川合流地点付近から。奥の橋の左右が下城戸。(C)下城戸右岸。杉林の中に、遺構の痕跡があります。

(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1999年)掲載図をもとに加筆しました。

左岸については昭和61年度(1986年度)・平成6年度(1994年度)に発掘調査が行われています(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1999年)。

左岸山側に食違いとなる通路があり、その部分に巨石を使用した石垣が築かれています。一乗谷の出入り口であり、巨石は来る者を威圧する迫力があります。

当時は「下ノ木戸口」と呼ばれていて、京都方向に対して下手(搦手)にあたりますが、城戸外の阿(安)波賀(あばか)地区は、朝倉氏の経済を担う流通拠点であり、人通りを考えると、実質的には下城戸が大手口であったと思われます。

発掘調査時(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1999年)から。

枡形側から。門推定地。

発掘調査時(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1999年)から。

土塁は、現存部で長さ約36m、基底部最大幅約18.5mで、石垣・土塁の最大高は4.8mです。石垣列のある南北通路は幅が5~7mで、路面は砂利敷きでした。報告書では北から南に向かって左に折れた部分に門を想定していますが、遺構としてははっきりとしていないようです。ただし、櫓門など大がかりのものではなさそうです。

水濠は幅約11m、深さは確認されていません。

土塁裏には枡形の空間があり(写真8)、南側を低石垣で区画しています。低石垣は南側の町屋との境界を兼ねていています。枡形といっても織豊期以降の枡形虎口とは異なり、敵兵を誘い込んで殲滅するような構造ではありません。

石垣(石積み)は最も大きいもので4mにもなる巨石を垂直に立てています。以前投稿していますが、築石の大きさを別にすれば、一乗谷の石垣としては一般的な工法で、裏込め石、間詰め石は部分的です。

伝九層丸櫓

上城戸では、南側尾根上に城砦である「上城戸櫓」が築かれています。

こうした城砦について安波賀春日神社所蔵『一乗谷古絵図』では「櫓」と註書きしていることから、一乗谷では「櫓」と呼んでいます。

下城戸についても、『一乗谷古絵図』では東側尾根上に「櫓」の註書きがあります。『福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館ガイドブック』(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館 2022年)では、「伝九層丸櫓跡」としていますが、名称の由来は確認できていません。まだ現地に行っていませんが、赤色立体図を見る限りでは、堀切などの遺構ははっきりしません。

下城戸の年代について(補足)

最初に書きましたが、下城戸の正確な成立年代は不明です。

若干補足しておくと、発掘調査では、濠の北側肩部で濠の掘削時に上部が削平された井戸が確認されており(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1999年)、小野正敏氏は、濠の開削年代についてⅢ期以降としています(小野正敏 1997年)。

下城戸枡形南側には町屋が接しており、少なくとも対信長戦など、切迫した状況下で築かれたものでもなさそうです。

佐伯哲也氏は、下城戸の石垣を「視覚的効果を狙った演出」とし、築造年代を朝倉氏が絶頂期を迎えた天文・永禄年間(1532年~1570年)と推定しています(佐伯哲也 2020年a)。おそらくそのあたりだと思います。

もう少し絞り込むとすれば、以前も触れましたが、同じ巨石積みがある一乗谷の西山光照寺の石垣の築造が永禄3年(1560年)、白山平泉寺(福井県勝山市)本社前の大石垣が弘治年間(1555年~1558年)です。下城戸の石垣は、その前後、といってもこれらより後ということはないと思うので、ターゲットは全盛期を築いた宗淳孝景(1493年~1548年)の晩年ないし義景時代の初期あたりでしょうか。

『朝倉始末記』によると、白山平泉寺本社前大石垣の築造時に、石の大きさを競う僧侶間の争いが過熱していることを聞きつけた義景が「このような大きな石はあまりにぜいたくだ」として争いをやめさせたとする説話があります。これは、義景の巨石に対するこだわりの裏返し(対抗意識?)のような気がします。

【一乗谷朝倉氏遺跡 下城戸】

最寄り駐車場は、約500m南の一乗谷史跡公園センターです。あまりお勧めできませんが、下城戸の枡形のところの路肩に多少余裕があり、普通自動車であれば駐車可能です。

次回、「上城戸」「下城戸」と付属櫓(城砦)です。

参考文献は、「朝倉氏の城郭 投稿一覧」にまとめてあります。

一乗谷朝倉氏遺跡の報告書は、こちらからダウンロードが可能です。

朝倉氏と一乗谷の歴史と遺跡の変遷はこちらでまとめました(2025年11月10日追記)。

2017年9月、2023年11月、2024年3月現地、2025年5月16日投稿。