越前本国 (1) 堀切と畝状空堀群の城

朝倉氏の城郭 (4)

朝倉氏城郭の二様

朝倉氏の城郭の「二様」とは、越前本国と若狭・近江など周辺諸国で朝倉氏が築いたとされる城砦がまったく異なる特徴をもっていることです。

越前本国の一乗谷城(福井県福井市)や戌山城(いぬやまじょう)(福井県大野市)などでは、堀切+畝状空堀群(畝状竪堀)、若狭・近江では土塁囲み+腰曲輪(横堀)と虎口を特徴としています。

前回までは、朝倉氏が周辺諸国で築いたとされる城郭(城砦/陣城)を取り上げましたが、今回は越前本国です。

斯波氏が築き、その後、朝倉景鏡まで朝倉一族が代々居城としていました。

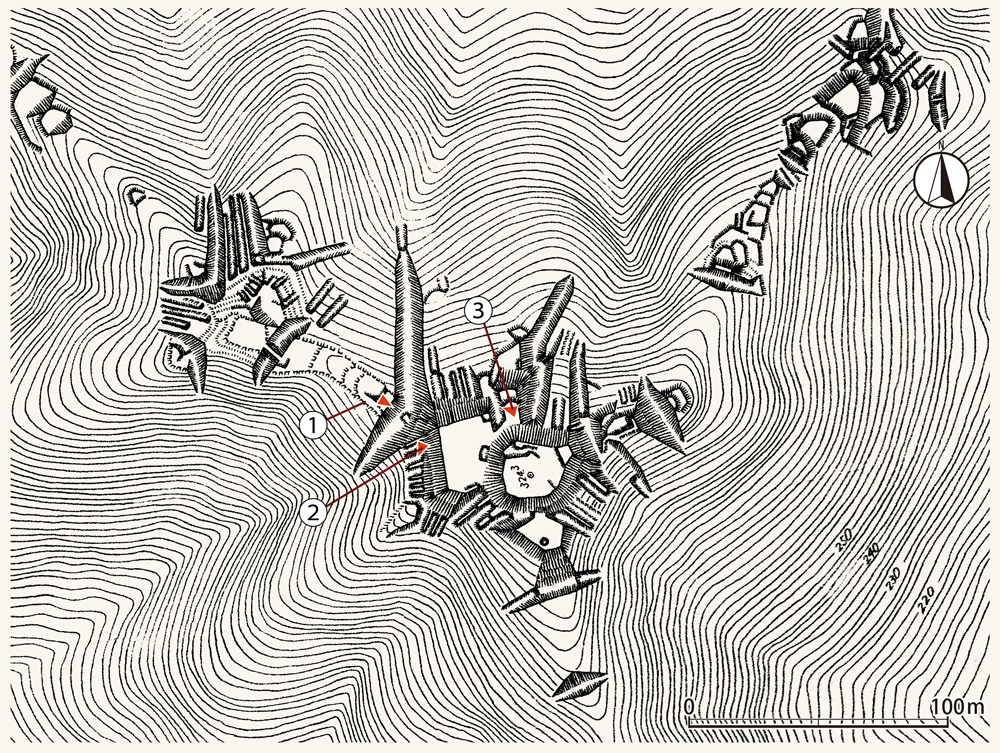

佐伯哲也氏作図。(佐伯哲也 2020a年)からの転載。

一乗谷城の畝状空堀群

一乗谷城の変遷

一乗谷城(福井県福井市)は、朝倉氏の本拠である一乗谷の朝倉氏居館の詰城であり、標高471mの一乗城山に築かれています。畝状空堀群が特徴的に認められる城郭です。

一乗谷と一乗谷城の成立と変遷については、別に投稿する予定なので、ここでは簡単にまとめておきます。

朝倉氏が、一乗谷を拠点として整備したのは、通説的には初代(越前7代)(営林)孝景(1428年~1481年)の時代で、『朝倉始末記』では、文明3年(1471年)に坂井郡大黒丸城 (福井県福井市三宅町・黒丸城町)から移ったとしています。ただし、これについては現在疑問視されているようで、『福井県史』などでは俗説としています(福井県 1994年)。

室町時代後期の語録詩文集『流水集』に、越前6代家景(1402年~1451年)のこととして「越ノ前州、一乗城ノ畔ニ在リ」との記述があります。これは、家景が一乗城の山麓に居館を構えていたこととともに、一乗(谷)城がすでに築かれていたことを意味すると考えられています(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1999年、南洋一郎 2016年、松原信之 2017年など)。

さらに、越前3代久景(1339年~1405年)の弟・庶子一族は、一乗谷周辺の地名を苗字としており、久景も一乗谷に熊野権現を勧請したことが史料に残っています。

朝倉氏が一乗谷を本拠とした時期は、通説より大きくさかのぼるようです。

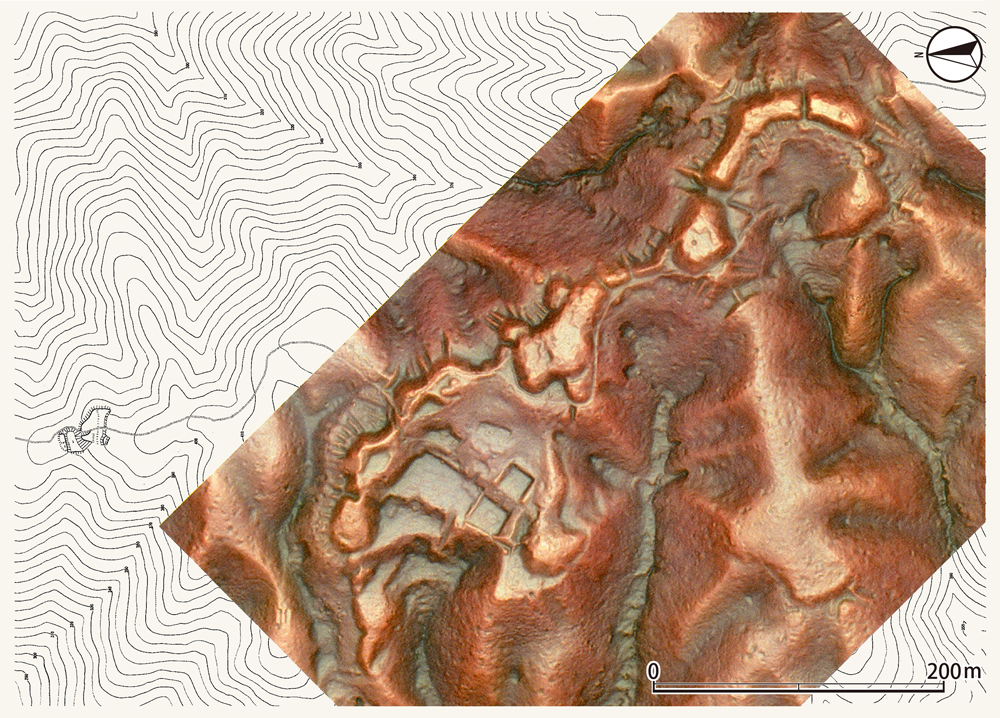

赤色立体図(川越光洋・石川美咲 2020年)、縄張り図(新谷和之作図、新谷 2021年)を合成しました。

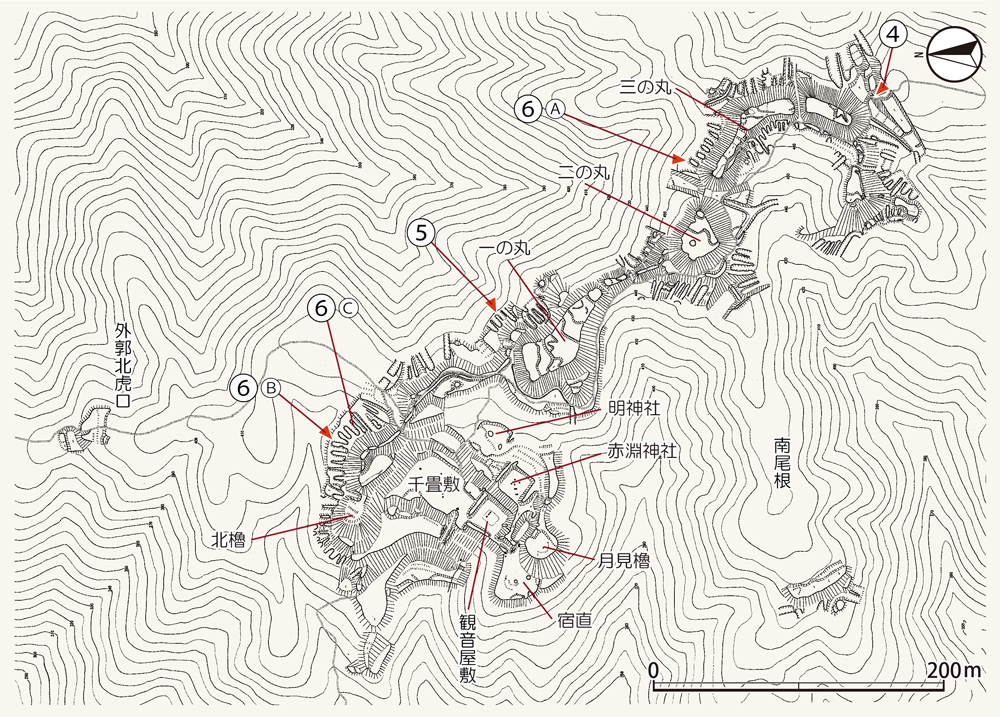

一乗谷城の現状遺構については、千畳敷、観音屋敷、赤淵神社、宿直(とのい)などの区域と、北櫓から一の丸、二の丸、三の丸にいたる「屋根上曲輪群」に分けることができます(図3)。前者は、居住区域、屋敷群、御殿群などと呼ばれていますが、ここでは「居住区」と呼んでおきます。

屋根上曲輪群の周辺には100~140本といわれる畝状空堀群があります。

「屋根上曲輪群」と「居住区」が合体している状況をどう捉えるかですが、一乗谷城は、同時代の一次史料もなく発掘調査も行われていないことから、まったく異なる説が並立しています。

新谷和之作図、(新谷 2021年)からの転載。曲輪名等は、江戸時代の『一乗谷古絵図』にもとづくもので、中世当時の呼称ではありません。

【説1】 屋根上曲輪群 先行説

一乗谷城築城は3時期に分けられ、Ⅰ期が屋根上曲輪群が築かれた段階、Ⅱ期が居住区が築かれた段階、Ⅲ期が畝状空堀群が構築された段階で、順次拡張された(南洋一郎 2016年)。

【説2】 屋根上曲輪群・居住区 同時説

現状遺構は畝状空堀群を含め一体として築かれた(佐伯哲也 2020年ab)。

【説3】 居住区 先行説

居住区エリアに山岳寺院などの宗教施設があり、これを居住区に転用し、その周囲に防御施設である屋根上曲輪群が築かれた(新谷和之 2021年)。

畝状空堀群の構築時期

全体の変遷については改めて投稿するとして、ここでは問題を畝状空堀群の構築時期に絞ると、過去多くの研究者は、元亀年間(1570年~1573年)に対織田戦の備えとして築かれたと考えています(八巻孝夫 1987年、青木豊昭 1997年、南洋一郎 2016年など)。上記南洋一郎氏の「説1」はこの考えです。

これに対して、「説2」の佐伯哲也氏は、元亀年間よりも前、天文年間から永禄年間(1532年~1570年)としています(佐伯哲也 2020年b)。

畝状空堀群と横堀(土塁)

ここで、畝状空堀群(畝状竪堀)に対する考え方を少し整理してみます。

畝状空堀群は、一乗谷城など越前朝倉氏本国の山城の特徴のひとつとされています。その分布範囲は、現在、北は青森県から南は鹿児島県まで広がっていますが、とくに、秋田県、山形県、新潟県、福井県、京都北部、兵庫県、島根県西部、広島県、高知県、愛媛県南部、福岡県で密な分布が報告されています。

その起源について、1980年代の研究は、毛利氏を軸に考えられていたようですが、現状では特定の勢力に絞り込むことは難しいようです。

年代について、各地で発掘調査の事例は増えているようですが、畝状空堀群はそもそも生活跡ではないので、年代の決め手となる遺物が出土することは少なく、あったとしてもほとんどが二次的な混入です。なので、一乗谷城がそうであったように、各地の軍事的緊張期と関連付けて解釈されることが多いようです。しかし、軍事的緊張も同時代の一次史料に基づくものばかりではないし、畝状空堀群の年代にとってはあくまでも状況証拠でしかありません。

そうした中、「畝状空堀群」とそれに続く「横堀」の機能を整理してモデル化し、変遷の指針を示したのは千田嘉博氏です(千田嘉博 1989年)。

千田氏は、「畝状空堀群」と「横堀」を以下の通り整理しています。

【畝状空堀群】

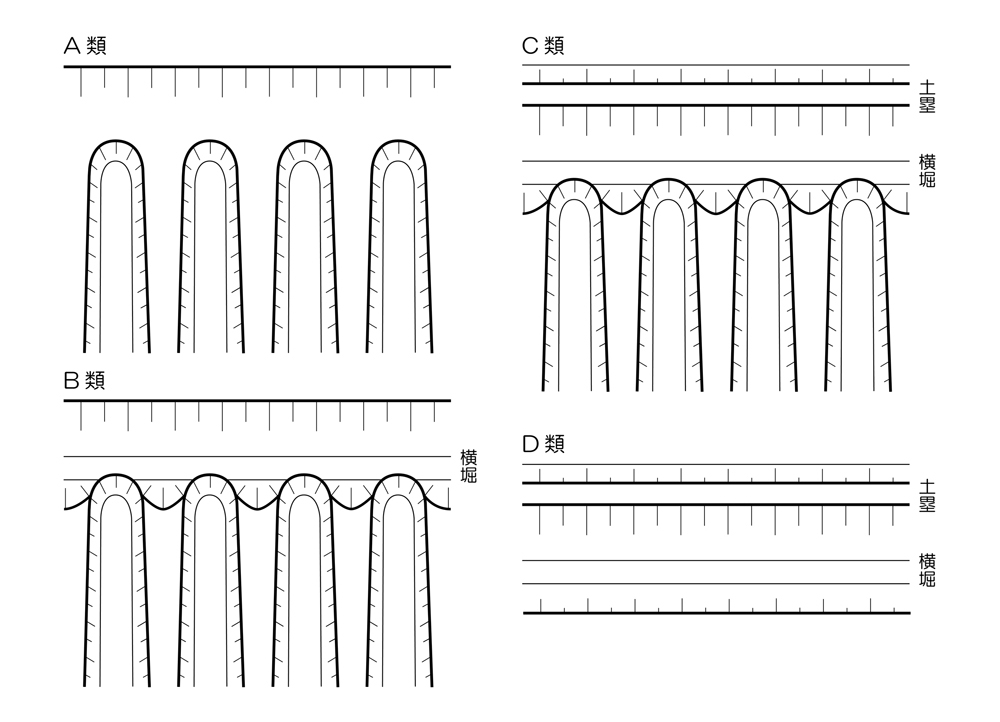

(千田嘉博 1989年)から。

「放置すると危険な空間をあらかじめつぶす」こと、「攻め手の行動を制限」する機能をもつ。少し補足するならば、平地ではデッドスペース化を目的とする。斜面については横移動を制限するとともに、直登を誘導する。

【横堀(土塁)】

「曲輪内部の虎口に代表される機能分化と側射攻撃の「横矢掛け」を狙って塁線を屈曲させた防御ライン」を形成するもの。

「空堀底に攻め手が隠れて側射ができない畝状空堀群は止揚されざるを得な」いとし、横堀と畝状空堀群を対立的な構図で捉える。

朝倉氏の陣城では「土塁囲み」が中心で、「横堀」は腰曲輪程度に見えるものが多いのですが、「土塁囲み」と「横堀」は連動するものと考えています。

千田氏は、以下の地域区分と畝状空堀群の分類を行っています。

【第Ⅰ地帯】 関東甲信、東海、北陸西部(福井県)、近畿中心部

(千田嘉博 1989年)から。

【第Ⅱ地帯】 東北、北陸中東部、近畿周辺(和歌山県・兵庫県西部)、中国、四国、九州

【1類】 横堀と組み合せのない畝状空堀群

【2類】 横堀と連結する畝状空堀群

そもそも畝状空堀群がない、あるいは希薄な第Ⅰ地帯では、いち早く永禄期から天正一桁代(~1581年)の間に横堀が出現し、虎口や塁線を屈曲させた防御ラインを形成したのに対して、第Ⅱ地帯では、織豊政権による統一戦が終了する段階まで、横堀導入による1類から2類への進化を遂げつつ畝状空堀群を築いているとしています。

図4は畝状空堀群と横堀・土塁を模式図としてものです。

この場合、畝状空堀群の千田1類がA類、千田2類がB・C類になります。

A類⇒B類⇒C類⇒D類は理屈としての変遷の過程ですが、実体としては、A類⇒B類もあればA類⇒C類もあったと思います。横堀導入期に第Ⅰ地帯で新規に築城すればD類ですが、A類を改修したのであれば、畝状空堀群を埋め立てない限りはC類になります。

ただ、この「横堀」と「土塁囲み」は、「塁線を屈曲させた防御ラインの形成」を促すものであったとしても、武田氏の横堀など、横堀が当初から「横矢掛け」を目的としていた折れをもっていたわけではなく、出現の経緯は各地域それぞれではないかと思います。

モデル化にあたって、こうした各地の事情を無視するような、かなり強引な論法も目に付きますが、織豊系城郭を「畝状空堀群の城を否定して出現」したとする、畝状空堀群の終焉と横堀・土塁⇒石垣の出現に対する考え方は、現在の研究の基点となるものとして評価されているようです(高田徹 2017年)。

畝状空堀群から横堀(土塁囲み)への移行年代

畝状空堀群の年代については、かつて村田修三氏が、永正年間(1504~1521年)に祖型が出現し、天文年間(1532~1555年)に普及、永禄年間(1558~1570年)に緻密に配列されるようになるとしています(村田修三 1985年)。村田氏は、永禄年間の緻密配列を鉄砲の急増と関連付けるなど、千田氏とは見方が異なりますが、畝状空堀群の年代観としては、現状でもこのあたりの年代を考えている研究者が多いようです。

これに千田氏説を重ね合わせると、第Ⅰ地帯のうち畿内周辺の畝状空堀群から横堀(土塁囲み)への移行時期は元亀年間から天正一桁(1570~1581年)、第Ⅱ地帯における畝状空堀群1類から2類への移行もこのあたりになりそうです。

朝倉氏城郭の二様 まとめ

前回までに投稿した、朝倉氏の若狭・近江における城砦(陣城)は、土塁囲みが中心で横堀は腰曲輪状のものが大半ですが、塁線は横矢掛けを意識したもので、元亀3年(1572年)の大嶽城や福寿丸・山崎丸(滋賀県長浜市)は明確な折れをもっています。また、虎口の明確化・複雑化も認められます。そして、畝状空堀群は、上平寺城(滋賀県米原市)、一乗寺山城(京都市左京区)などに限られます。上平寺城の畝状空堀群も、城道を限定する局地的なもので、虎口の明確化と関連するものと考えることもできます。

朝倉氏の城砦群のうち少なくとも近江の城砦は、『信長公記』などから元亀年間に築かれたことが確実で、これは前項の年代観と合致します。

一方、越前本国の一乗谷城では、通説では元亀年間に対織田軍の備えとして畝状空堀群を構築したと考えられています。史料や考古学的な根拠がない場合、軍事的な緊張期と関連付けて構築時期を推定することは問題があるわけではありません。

しかしそうなると、朝倉氏は、同じ元亀年間に一方で畝状空堀群、一方で「横矢掛け」の土塁囲み(横堀)という、相対立する備えが構築していたことになります。

高田徹氏は、これを朝倉氏の築城術のバラエティーとして捉えようとしますが(高田 2013年aなど)、戦術的に対立するものが同時期に同じ主体によって築かれることはあり得ないと思います。

高橋成計氏は、若狭・近江での朝倉氏築城とされる城砦の現況の多くを織豊期の改修によると考えています。越前国の城郭が「尾根や丘陵上を堀切で遮断し、曲輪を連続的に造成した単純な縄張りが多く、斜面には竪堀や畝状空堀群の敷設が多い」のに対して、「曲輪における土塁の囲繞や喰い違い虎口、通路の明確なもの」など、「急に他国に出張り革新的な縄張りの城郭を構築することは考えにくい」(高橋成計 2016年)とします。

こうした対立のあるなか、近年、佐伯哲也氏は、越前本国の一乗谷城の畝状空堀群の構築時期を元亀年間以前とし、越前本国側の年代の修正することによって「二様」の並立状況を解消しようとしています(佐伯哲也 2020年b)。

ある意味発想の転換ですが、前項の畝状空堀群と横堀(土塁囲み)の年代観からみれば自然な考えであり、さっそく新谷和之氏(新谷 2021年)、中井均氏(中井 2022年)らが佐伯氏説支持を表明しています。

対信長を念頭に、元亀年間に一乗谷城が改修された可能性自体が否定されているわけではありませんが、「当然防備を固めるはずだ」というある意味先入観念にもとづく「可能性」にすぎません。一次史料である『信長公記』にある長比城、上平寺城といった城郭こそ基準とすべきであり、両者に矛盾が生じるのであれば、改めるべきは「可能性」の方になりということだと思います。

次回は、越前本国で元亀期前後と考えられる城郭を少しさぐってみます。

参考文献は、「朝倉氏の城郭 投稿一覧」にまとめてあります。

2024年3月(戌山城)、2023年11月・2024年3月(一乗谷城)現地、2025年1月29日投稿。