下城戸・上城戸・上城戸櫓 (2)

一乗谷朝倉氏遺跡 (11)

朝倉氏の城郭 (18)

上城戸

「上城戸(かみきど)」は、「城戸の内」そして外郭(惣構)の南側を閉塞する土塁と濠です。

昭和63年度(1985年度)にほぼ全面的な発掘調査が行われ、報告書(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1999年)も刊行されています。

(写真1)は2023年11月の撮影で、ブルーシートは発掘調査現場です。近年、上城戸南側(城外側)を継続的発掘調査しているようです。令和6年9月の現地説明会資料がDLできます。武家屋敷や砂利敷きの道路が確認されているようです。

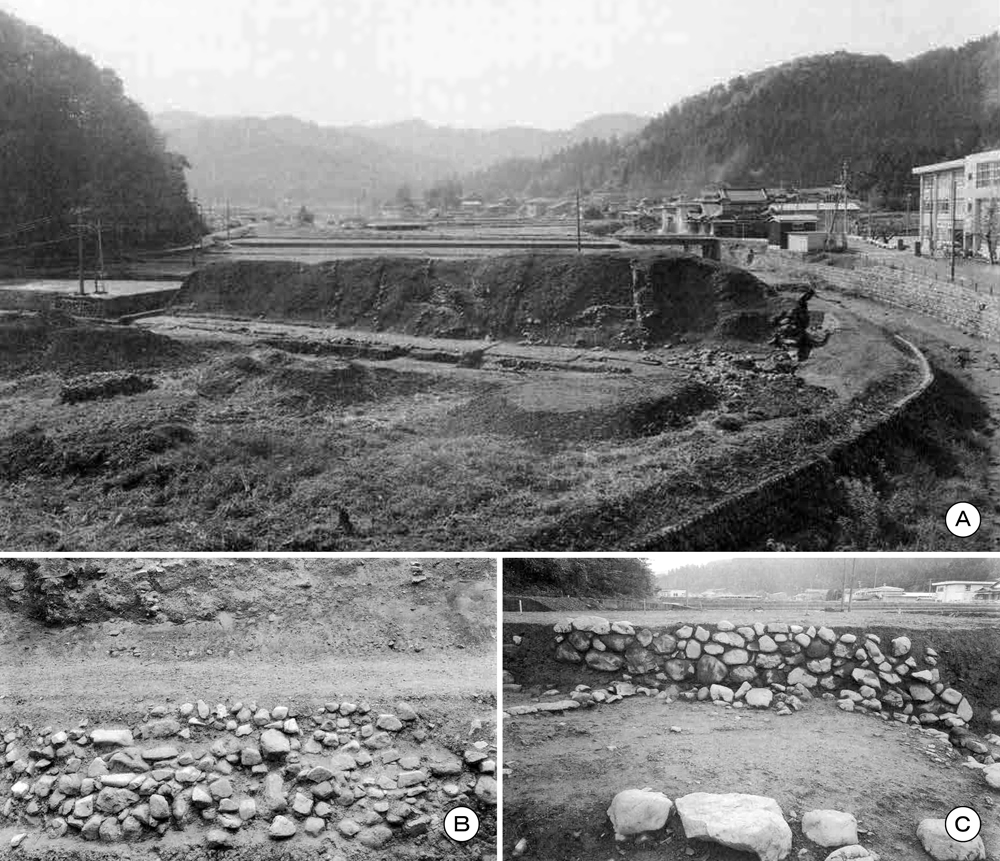

発掘調査時(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1999年)から。手前(東側)の土塁は削平されています。

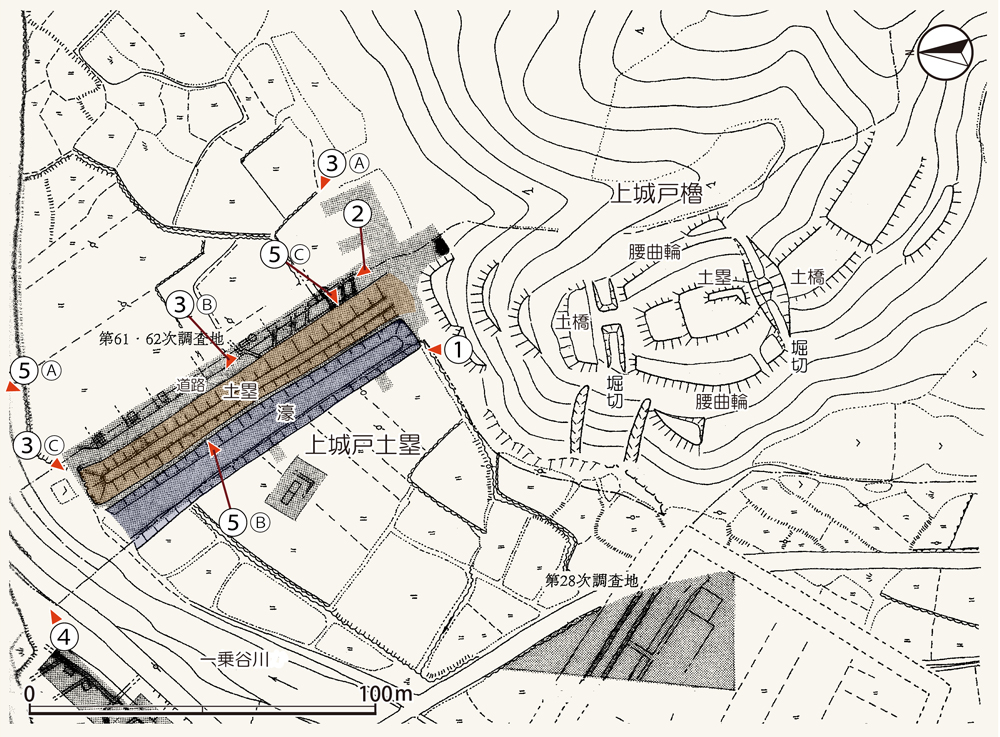

(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1999年)掲載図をもとに加筆しました。網は発掘調査範囲。

現状の上城戸の土塁は復元されたものです。昭和63年度調査の段階ではかなり破壊されていたようで、調査時の土塁は西側半分のみでした(写真2)。東側の土塁は、昭和45年(1970年)前後に土地改良工事によって削平されてしまい、西側の土塁についても、南側は濠を埋めるために削られていたようです。

(※方位は、惣構外を南、惣構内を北としています。)

ただ、土塁基部と濠は残っていたため、平面的な規模・形状は把握することができたようです。土塁は直線的で、現状は両端が開口していますが、地籍図などによると東側の上城戸櫓の尾根斜面とは連結していた可能性が高いとのことです。

土塁の全長は、東側山裾から西端の石垣までで105m、幅は16m前後、高さは約4mです。外側の濠は、幅が12~14m、深さが2~3.5mです。

(A)北側から全景、(B)北面突出部、(C)西側端部石垣。

西端部の石垣は(写真3(C))、復元されたものです。実際には洪水などでかなり痛んでいたようで、報告書によると、城戸口(城門/虎口)にともなうものかどうかの確証は得られなかったとのことです。

「城戸の内」の基幹道路は、現状の県道同様一乗谷川左岸を通っていて、福井県立朝倉氏遺跡博物館ガイドブックの復元イラストでも、城戸口は土塁対岸、一乗谷左岸を想定しているようです(福井県立朝倉氏遺跡博物館 2022年)。いずれにしても、下城戸で見ることができるような城戸口の痕跡はまったく認められません。(写真4)が左岸の現況です。

旧一乗州学校校地北側にある特別史跡一乗谷朝倉氏遺跡標柱と県道。県道右側は一乗谷川。

下城戸のような巨石積みではありませんが、上城戸にも土塁表面に人頭大の築石による石垣がありました(写真5(B)(C))。石垣といっても、裏込め石のない葺石状です。以前の投稿で、一乗谷の石垣を2種に分類しましたが、中の御殿西側切岸の石垣と似ているかもしれません。

(B)(C)石垣。

土塁の北側には、土塁に接して側溝をともなう道路がありました。土塁北面に突出部が一か所ありますが(写真3(B))、そこから東側は道幅が狭くなるようです。道路の最上面には焼土層があり、報告書では、織田勢に焼き討ちされた天正元年(1573年)の焼土と推定しています。

(写真3(B))の突出部については、当時の土塁にともなうものではなさそうですが、何かは不明。

濠南側は、武家屋敷が並んでいたようです。

江戸時代に描かれた『一乗谷絵図』には、朝倉氏重臣小林権ノ頭、青木隼人正の註書きがあります。『朝倉始末記』の足利義昭御成の際の警固(辻固)の記事には、城戸(木戸ノ本)の手前に「詫美前」があり、譜代の重臣の詫美氏の屋敷が想定されています。さらに斎藤龍興の屋敷もあったようです。

上城戸櫓

上城戸櫓は、上城戸の土塁が接続する東側尾根上に立地します。藪が酷く、尾根上から上城戸土塁を写真で捉えることはできませんでしたが直下にあります。(写真7)のわずかに見える青色は、上城戸の発掘調査のブルーシートです。

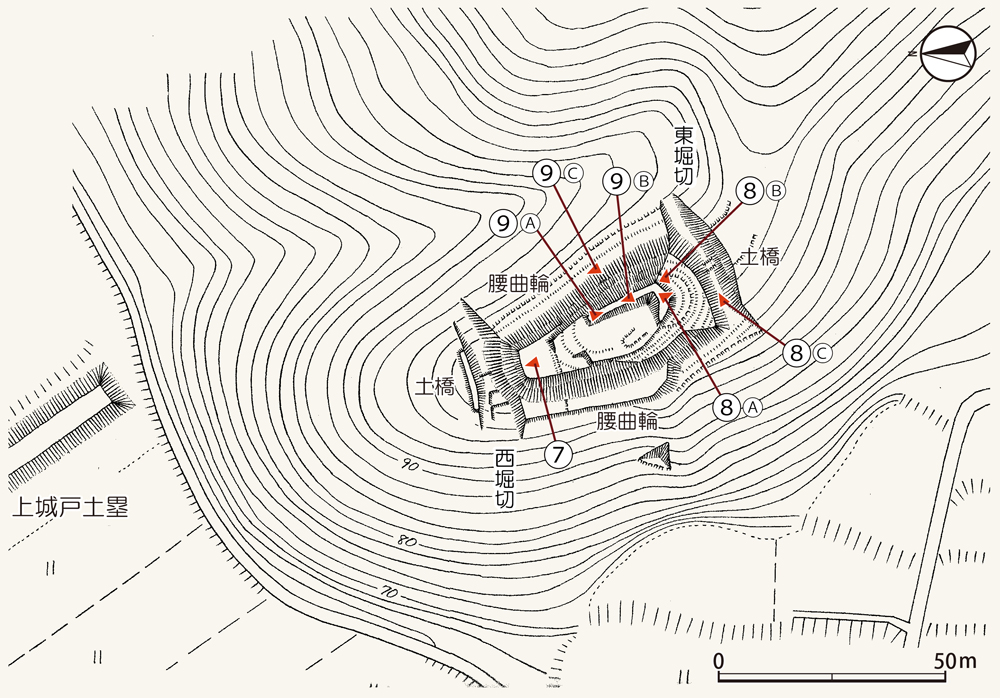

(佐伯哲也『越前中世城郭図面集Ⅱ 越前中部編』桂書房 2020年a)掲載図をもとに加筆しました。

『一乗谷絵図』の註書きから「櫓」と呼ばれていますが、小規模ながら独立した城砦です。尾根の前後を堀切で切断し、両側面には腰曲輪状の中段があります。堀切には、一乗谷周辺では一般的な中央土橋(障壁)があります。

上部の曲輪には土塁が築かれていますが、なぜか北側(城内側)です。土塁をのぞくと曲輪平坦面はかなり狭いです。報告書の(図1)では東堀切の東側にも曲輪を想定していますが、見た感じでは積極的に曲輪とする根拠は乏しいように思えました。斜面部など藪でまったく見えないところもありましたが、佐伯哲也氏の(図2)(佐伯 2020年a)の方が現況に近いと思いました。

(A)(B)北辺土塁、(C)北辺腰曲輪。

虎口は明確ではありませんが、丁野山城(滋賀県長浜市)とよく似た縄張りで、少なくとも伝統的な朝倉氏の縄張りでありません。

以前、「朝倉氏城郭の二様」を投稿しましたが、朝倉氏には、特徴がまったく異なる二様の城郭があります。本国の一乗谷城などは、堀切と畝状空堀群を特徴としていますが、元亀年間ごろの朝倉氏は、周辺地域で土塁囲み+横堀(腰曲輪)の城を築きます。上城戸櫓は、越前本国では少ない、後者の城砦ではないかと考えています。

上城戸櫓の登城ルートはありません。北側の谷から入り、藪の斜面を直登するしかありません。比高差はそれほどでもありませんが、この時は雨天直後であったため、斜面はズルズルでした。

上城戸・下城戸の戦い

一乗谷は、天正元年(1573年)8月18日に、柴田勝家を先鋒とする織田軍によって蹂躙されます。この時はおそらく攻防戦もなく無抵抗のまま侵攻を許したと思われますが、信長の時代になってから、上城戸、下城戸は戦場となりました。

朝倉義景の滅亡後、桂田長俊(前波吉継)が信長によって越前守護代に補任され、長俊は一乗谷に居を構えます。しかし、朝倉旧臣で長俊とともに織田方に寝返った富田長繁は、信長に取り立てられた長俊に反感をもち、長俊の圧政に苦しむ国人衆と図り、農民もまきこんで、天正2年(1574年)正月に大規模な土一揆を扇動しました。『朝倉始末記』によると、正月19日には、大野郡・志伊庄・坂北・本郷・棗三郷の軍勢3万3千人が「下ノ木戸口(下城戸)」に、富田長繁と府中表近郷の一揆勢10万8千人は「上ノ木戸口(上城戸)」に攻め寄せ、富田勢が上城戸を突破して一乗谷は落城。長俊は殺害されました。

報告書(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1999年)では、『朝倉始末記』のこの戦いの記述の中にある「上ノ木戸ロノ幻城」が上城戸櫓ではないかとしています。ただ、「幻城」は違和感があります。

参考文献は、「朝倉氏の城郭 投稿一覧」にまとめてあります。

一乗谷朝倉氏遺跡の報告書は、こちらからダウンロードが可能です。

朝倉氏と一乗谷の歴史と遺跡の変遷はこちらでまとめました(2025年11月10日追記)。

2017年9月、2023年11月、2024年3月現地、2025年5月16日投稿。