宿直・月見櫓・赤淵神社・観音屋敷

一乗谷朝倉氏遺跡 (17)

朝倉氏の城郭 (25)

宿直側。

観音屋敷・宿直虎口

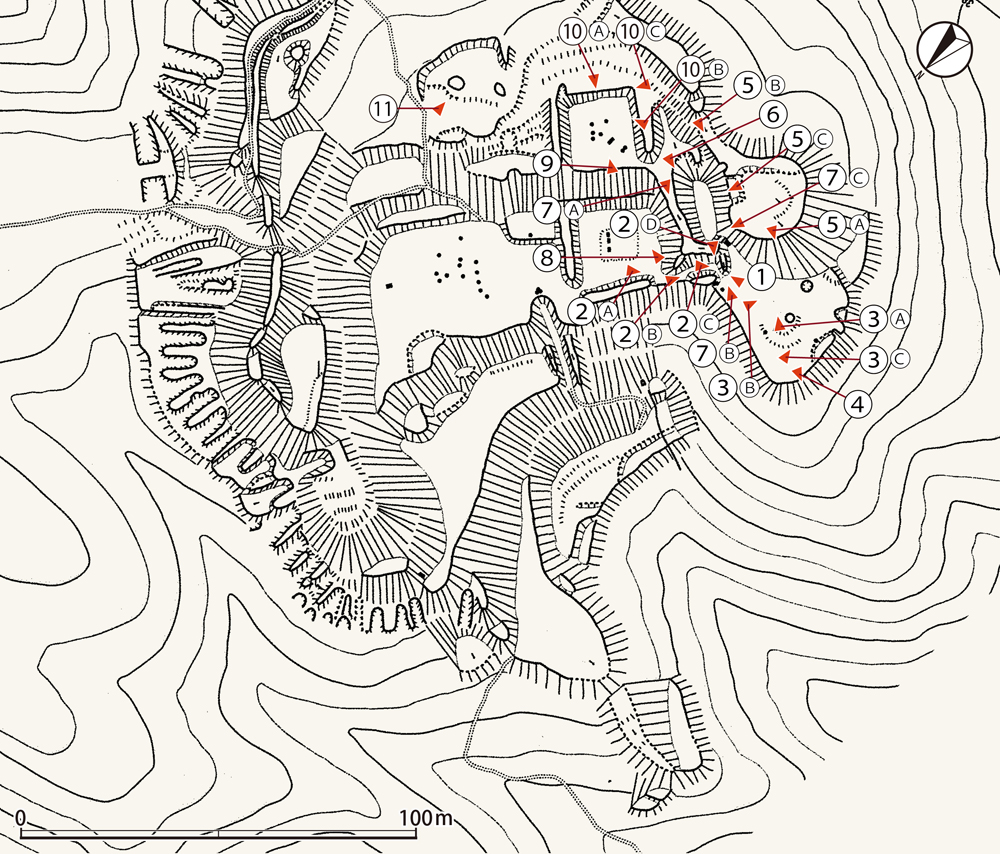

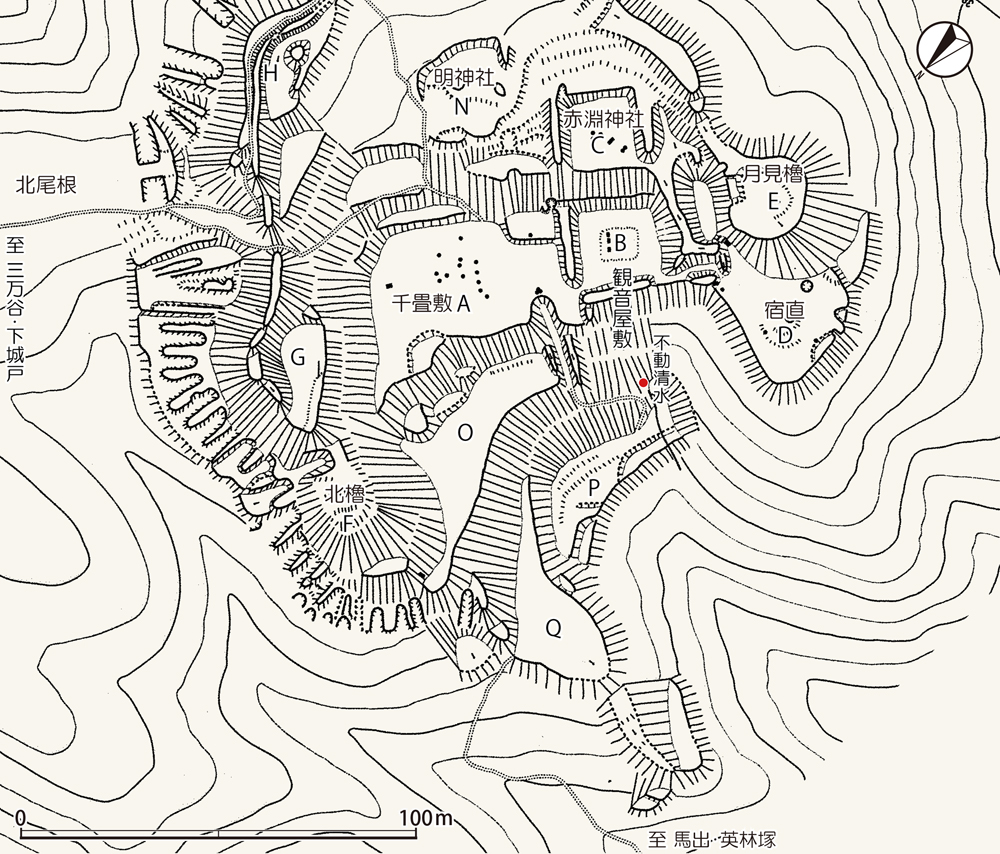

一乗谷城は、「一の丸」「二の丸」「三の丸」などの「屋根上曲輪群」と、谷部にある「千畳敷」「観音屋敷」「宿直(とのい)」などの「居住区」(御殿群)に分かれています。今回は、「居住区」の2回目です。全体の縄張り図(新谷和之 2021年、曲輪名など加除あり)は こちら。

観音屋敷から宿直へは、城道が「食違い」になっています。

宿直側には石垣がありますが(写真1)、これは、以前の投稿で一乗谷の石垣のA類としたもので、板状の石をほぼ垂直に並べた装飾的な石垣です。武家屋敷・町屋の土塀石垣など、一乗谷に特徴的な石垣です。

この虎口について、以前の投稿では、信長との抗争期(元亀騒乱)に改修された可能性のある遺構の一つとしました。それは、朝倉氏が元亀年間に若狭・近江で築いた陣城が、土塁囲み+腰曲輪(横堀)とともに複雑な虎口を特徴としているからです。

ただ、観音屋敷・宿直虎口は、宿直側の山側の土塁が赤淵神社方面に向かう「道」であることなど(写真7)、この食違いが防御を意図したものなのかはっきりしません。佐伯哲也氏も、この食違い虎口について、横矢掛けの効果が認められないとしています(佐伯 2020年a)。

なお、佐伯氏は、この虎口の石垣が一乗谷城唯一のもので、「虎口の格式を高めるもの」であることから、これを正面とする宿直に大手口があった可能性を述べています(佐伯 2020年a)。しかし、赤色立体図を見る限り、山麓から宿直に続く城道の痕跡は確認できません。

新谷和之氏作図(新谷 2021年)を使用させてもらいました。

新谷和之氏作図(新谷 2021年)を使用させてもらいました。A~Mの曲輪名は、(佐伯哲也 2020年a)に合わせました。N以降は、こちらで振ったものです。

宿直・月見櫓

宿直(曲輪D)は、『一乗谷古絵図』に名称の記載がなく、由来は不明です。

デジタル大辞林によると「宿直(しゅくちょく/とのい)」は「宮廷や役所に泊まって勤務し、警備守護などをすること」だそうです。現地の解説板にも「見張りがいたところ」となっていたので、名称の経緯は不明ですがそんな意味合いでしょうか。

平坦部にはゆるやかな起伏があります(写真3(B)(C))。基壇痕跡かもしれませんが、普請が甘いようにも見えました。

50cm以下の石がいくつか顔を出していました。礎石かもしれませんが、現状連続した並びは確認できませんでした。庭石にならないかなと思って見ましたが、それらしい巨石はありません。

宿直からの展望はなかなかの絶景ですが、一乗谷は、現状で上城戸・復原町並から北は見えません(写真4)。

(A)奥月見櫓。

宿直から。正面にある高圧線は消しています。

宿直の背後にあるお椀形の山が月見櫓(曲輪E)です(写真3(A))。宿直からの比高差は10m弱でしょうか。北側は、土塁道との間が堀状に凹んでいます(写真7(A))。土塁ではなく堀状の凹地が道かもしれません。

山頂部は平らではありません(写真5(B))。自然地形のままかもしれませんが、宿直側を含め周囲斜面は確実に削っているはずなので、お椀形の形状を造り出しているようにも見えました。山頂部の様子は動画にあります。

(A)月見櫓から宿直、(B)月見櫓上部、(C)月見櫓から観音屋敷。

赤淵神社・観音屋敷・明神社

赤淵神社へは、観音音屋敷・宿直虎口の宿直側を起点とする土塁道を進みます(写真7)。

観音屋敷(曲輪B)は前回投稿しています。赤淵神社(曲輪C)は観音屋敷の上段にあり(写真8)、一体的な施設のようにも見えます。ともに土塁囲みの方形区画で、内径は観音屋敷が約25m、赤淵神社は約20mです。

(A)(右)観音屋敷、(左)月見櫓、月見櫓との間が堀状、(B)土塁道と宿直側虎口、(C)月見櫓から。

正面から。

(A)背後から、(B)(C)正面右横から。

観音屋敷は、中央が基壇状に盛り上がっていましたが、赤淵神社もおそらく同じではないかと思います。礎石の可能性のある石がいくつか確認できるのも観音屋敷と同じです。

「明神社」(曲輪N)は、松原信之氏(松原 2017年)掲載図からの引用です。一般の縄張り図にこの名称はのっていません。斜面を若干削り出しているようでした(写真11)。

一乗谷城「居住区」の性格

一乗谷城は、発掘調査が行われていないことから、とくに「居住区」について、どういった建物やその他遺構群から構成されているのかが分かっていません。伝承名称も朝倉時代までさかのぼる確証はなく、それを前提に解釈を進めるわけにもいきません。

したがって、現在、「居住区」の性格についての検討はあまり進んでいないようにみえます。前々投稿で、佐伯哲也氏の「山上居住(私的居住=ケの空間)」説(佐伯 2020年a)と、新谷和之氏の宗教施設説(新谷 2021年)を紹介しましたが、「居住区」個々の区画の性格までは踏み込んではいません。

結局、仮定・仮説を積み上げるしかないのですが、ただ、外形的に見て、「居住区」は「屋根上曲輪群」に対して半ば独立して築かれていること、そして礎石建物を採用していることなどから、詰城といっても、「居住区」については一時的な居住ではなく、恒常的な居住が可能な施設として築造されていることは間違いないと思います。

一乗谷城「居住区」と朝倉館

前々投稿で、一乗谷城「居住区」が築造された時期を天文年間(1532年~1555年)と推定しました。これは、この時期の前後に各地の守護・守護代が山上に居住を移したり 詰城を整備したりしていることを根拠としています。近隣では観音寺城(滋賀県)や七尾城(石川県)、大桑城(岐阜県)、稲葉山城(岐阜県)、後瀬山城(福井県)などです。

この天文年間の12年(1543年)に、越前10代(4代)宗淳孝景が朝倉館を新造したと考えられており(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1979年)、一乗谷城もその前後期に大規模に改修された可能性があると思っています。

問題は、一乗谷城「居住区」と朝倉館の関係です。

朝倉館は、当主一族の居住、政治、儀礼、祭祀、饗宴といった機能を合わせもった当主本宅であり守護所です。

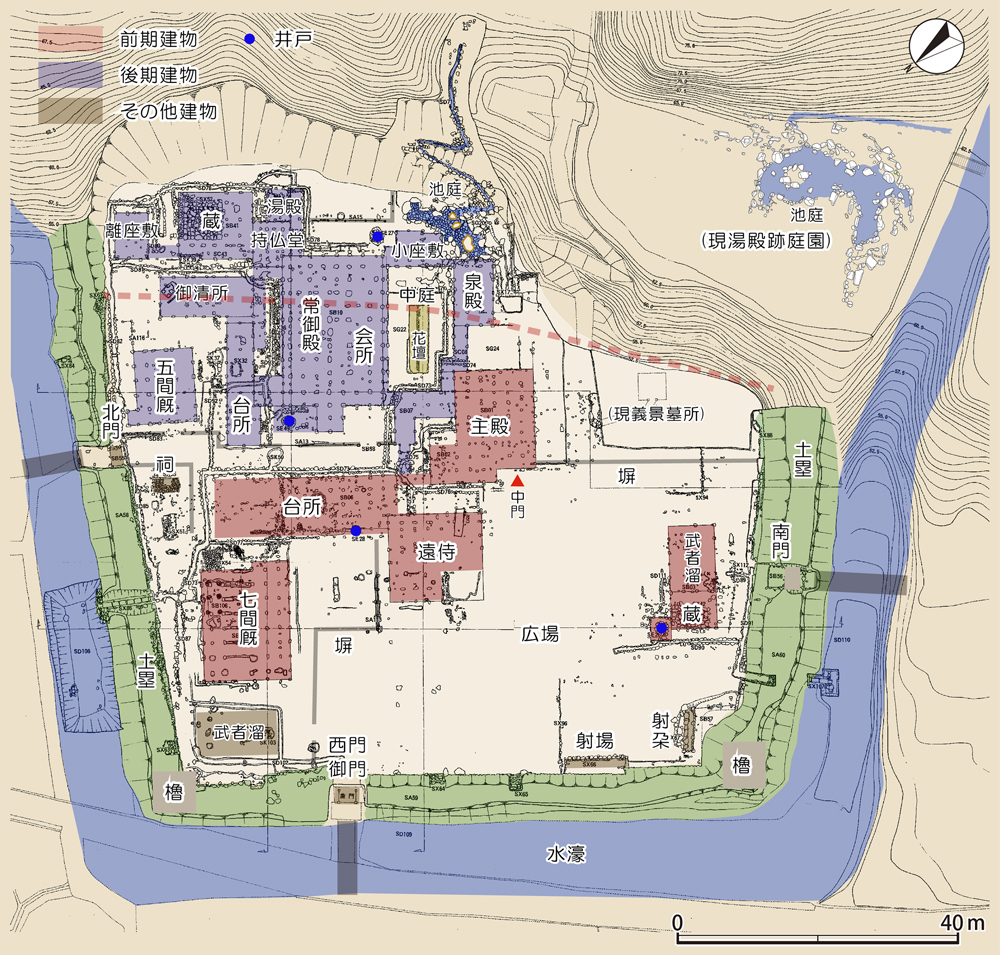

朝倉館の建物群については、以前の投稿で、小野正敏氏による空間構造の分析をもとに紹介したことがあります(小野 1997年)。小野氏は主要施設を以下の通り分類しています。

【ハレ】 接客を含む対外的交渉が行われる空間

○「表」= 主殿 対面と儀式の空間

○「裏」= 会所 宴会の場 (池庭・能舞台など)

【ケ】 家人の日常生活やハレの空間を裏で支える機能をもつ空間

○「表」= 常御殿 当主の日常生活の場

○「裏」= 台所 など

主要施設は上記の通りですが、他に、【ケ】「表」に分類される持仏堂や御清所(トイレ)、【ケ】「裏」の蔵や遠侍(とおさぶらい)、武者溜などが推定されています(図3)。

一乗谷城「居住区」が朝倉氏当主の山上居住を目的に築かれたとして、どこまでの機能をもっていたのかが問題となります。

新谷和之氏作図(新谷 2021年)を使用させてもらいました。赤破線は拡張前の山裾ライン。

一乗谷城「居住区」各区画の機能

朝倉館の建物群のある内側平坦地の面積は約6,400㎡です。これに山側中段の湯殿跡庭園エリアを含めると約8,000㎡になります。ただこれは、足利義秋(義昭)の越前下向に合わせて館内の山裾を拡張(図3、赤破線)した後の面積で、天文期は7,000㎡程度でしょうか。

一方、一乗谷城「居住区」の千畳敷・観音屋敷・宿直・赤淵神社の面積はその半分の約3,500㎡で、千畳敷下部の曲輪群(O・P・Q)を含めると6,000㎡程度になります。朝倉館の建物群の内、「厩(うまや)」を除外し、「遠侍」「武者溜」を千畳敷下部曲輪群(O・P・Q)に置くと、残りの主要建物群は、面積的には収まりそうです。

宿直と月見櫓

朝倉館と一乗谷城「居住区」の赤色立体図を並べてみると(図4)、朝倉館の「湯殿と観音山」、一乗谷城の「宿直と月見櫓」は、非常によく似た位置関係にあることが分かります。

ともに戦時には櫓台や見張り台となる場所だと思いますが、朝倉館の湯殿には湯殿跡庭園があり、観音山ないしは湯殿には「東楼」と呼ばれた楼閣があったようです(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2012年)。

宗淳孝景、義景の趣味嗜好を考えると、観音山や月見櫓は、中国の故事にもとづく聖地を模したものかもしれません。一乗谷城の月見櫓は、周囲を削り出しているのにもかかわらず、頂上付近は自然地形のような丸みをもっています。宿直には湯殿のような池庭は確認されていませんが、ここからの展望は絶景です。饗宴の場である「会所(かいしょ)」のような施設を推定しておきたいと思います。

千畳敷

千畳敷は、当主の日常生活の場である「常御殿」が想定できます。問題は、大手口正面に「主殿」があるかないかです。主殿は対面と儀式の空間であり政治の場です。その有無は一乗谷城「居住区」の性格を大きく左右しますが現状では判断できません。観音屋敷に主殿を置きたいところですが、それだと大手口に対して常御殿により主殿が奥になってしまい不自然です。

観音屋敷と赤淵神社

さらに分からないのが観音屋敷と赤淵神社で、朝倉館に対比できる施設がありません。

ともに土塁区画をともなう方形区画で、堂宇と考えられるような方形(堂)の基壇建物が想定されます。

伝承名称について、観音屋敷は『一乗谷古絵図』に「観音跡」の註記があります。ただし、現在観音屋敷とされている場所が「観音跡」なのかどうかは絵図を見ても分かりません。そもそも江戸末期以降に成立した『一乗谷古絵図』の呼称が朝倉時代にさかのぼる確証はありません。

ただ、「観音堂」は、足利将軍家の邸宅(花の御殿)や足利義政の東山山荘などで、高層の方形建物として実在します。東山山荘の観音堂は、現在の慈照寺(銀閣寺)(京都市左京区)の銀閣です。観音屋敷=観音堂の可能性はありそうですが、観音屋敷は谷奥で隣接地には月見櫓があり視界を遮っています。展望を期待するならば、適地とはいえない気がします。

観音屋敷と赤淵神社は一体的で、拝殿(観音屋敷)・本殿(赤淵神社)の関係のようにも見えます。ただ、朝倉館にも、持仏堂や祠といった宗教施設はありますが、これだけの規模のものはありません。朝倉氏は、新たに建立した寺院の鎮守として赤淵大明神を勧請して寺院の鎮守としたとの記録がありますが、一乗谷城の鎮守として勧進された施設としては規模が大きすぎると思います。

可能性としては、一乗谷全体の鎮守として、朝倉氏にとって最も重要な赤淵大明神を勧進したと考えることもできますが、伝承名称に引きずられた解釈で、証明することはできません。

第二の朝倉館から当主別邸へ

大永から天文年間(1521年~1555年)前後期に、六角氏の観音寺城(滋賀県)など各地の守護・守護代は山上に居住を移したり詰城を整備しています。

天文年間の朝倉氏は、越前10代(4代)宗淳孝景から越前11代(5代)義景初期の時代で、宗淳孝景が正式に越前守護職に任じられ足利将軍の御供衆や御相伴衆に加えられるなど、まさに全盛期でした。軍事面を一手に差配した朝倉宗滴(1477年~1555年)の時代でもあります。

「朝倉館」は宗淳孝景によって天文12年(1543年)に新造されたと推定されており、一乗谷城の改修も同時期に行われたのかもしれません。

一乗谷城「居住区」は、山城部分(「尾根上曲輪群」)とは一体化しておらず、戦時の最後の拠点である「詰城」「逃げ城」といったものではないと思います。山上の朝倉館として、当主一族の居住と守護所としての機能が移転可能な施設として築かれたのではないかと想像しています。

ただ、守護所が機能するために不可欠な家臣団の屋敷群が山上に整備されることはありませんでした。

越前では、文亀3年(1503年)の敦賀城主朝倉景豊の謀反から、永禄10年(1567年)の堀江景忠の反乱まで、加賀一向宗徒の戦いをのぞくと60余年にわたって国内に大きな戦乱はありませんでした。「居住区」は築いたものの、山上に当主本宅を移すことなく天正元年(1573年) 8月の滅亡を迎えることになったのではないかと思われます。

その間、第二朝倉館であるはずの「居住区」は、朝倉氏の私的な山上の別邸や宗教施設に役割を変えていったのではないかと推測します。最初から山上の別邸や宗教施設として築いたとするならば、「尾根上曲輪群」の周囲を畝状空堀群で埋め尽くすような防御面での大規模な改修は行わなかったのではないかと思います。

「居住区」築造の天文年間説と、第二朝倉館説は、「各地の守護・守護代が山上に居住」を介した推論で、何も証明されてはいません。発掘調査によって新たな情報が得られることを期待したいところですが、山上の発掘調査は大変だと思いますし、優先順位的に山中で静かに眠っている遺跡をあえて今掘り起こす必要性は乏しいかもしれません。

ただ、博物館の展示を見ていて、「戦国大名朝倉氏」はもう一押しあっても良いかなと思いましたが、どうでしょうか。

一乗谷城、続きます。次回から「尾根上曲輪群」です。

参考文献は、「朝倉氏の城郭 投稿一覧」にまとめてあります。

朝倉氏と一乗谷の歴史と遺跡の変遷はこちらでまとめました(2025年11月10日追記)。

2017年9月、2023年11月、2024年3月現地、2025年9月18日投稿。