北尾根虎口・尾根上曲輪群北区

一乗谷朝倉氏遺跡 (18)

朝倉氏の城郭 (26)

「尾根上曲輪群」北区

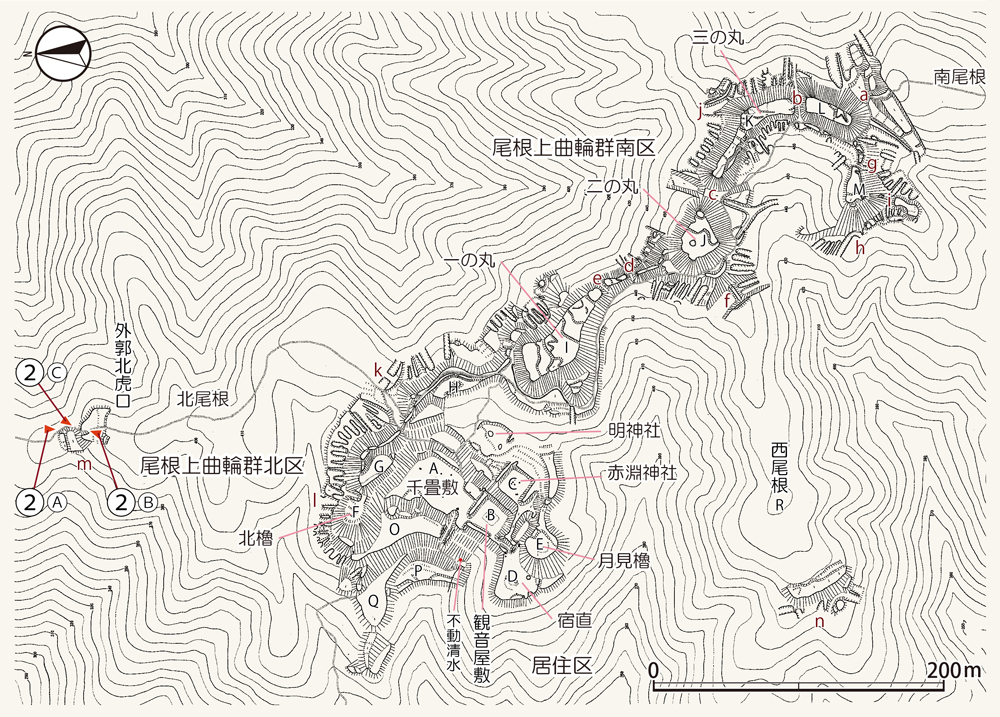

一乗谷城は、「一の丸」「二の丸」「三の丸」なとの「屋根上曲輪群」と、谷部にある「千畳敷」「観音屋敷」「宿直(とのい)」などの「居住区」(御殿群)に分かれています。さらに「尾根上曲輪群」は、「一の丸」「二の丸」「三の丸」周辺の南区(実際には南東)と、それ以西の北区(実際には北西)に区分されます。

南区は、一乗谷城1期の遺構を中心としますが、北区については、「居住区」築造時(一乗谷城2期)に、「居住区」防備のために一体として整備されたと考えられます。

今回は、「尾根上曲輪群」北区です。

新谷和之氏作図(新谷 2021年)を使用させてもらいました。A~Mの曲輪名は、(佐伯哲也 2020年a)に合わせました。N以降は、こちらで振ったものです。

北尾根虎口(堀切)

一乗谷城は、一乗城山の頂上から一乗谷側斜面に築かれています。山頂部からは何本かの尾根が派生しています。このうち、北尾根は一乗谷の「下城戸」、南尾根は「上城戸」に接続し、その尾根筋は一乗谷全体の外郭ライン(惣構)を形成していたと考えています。

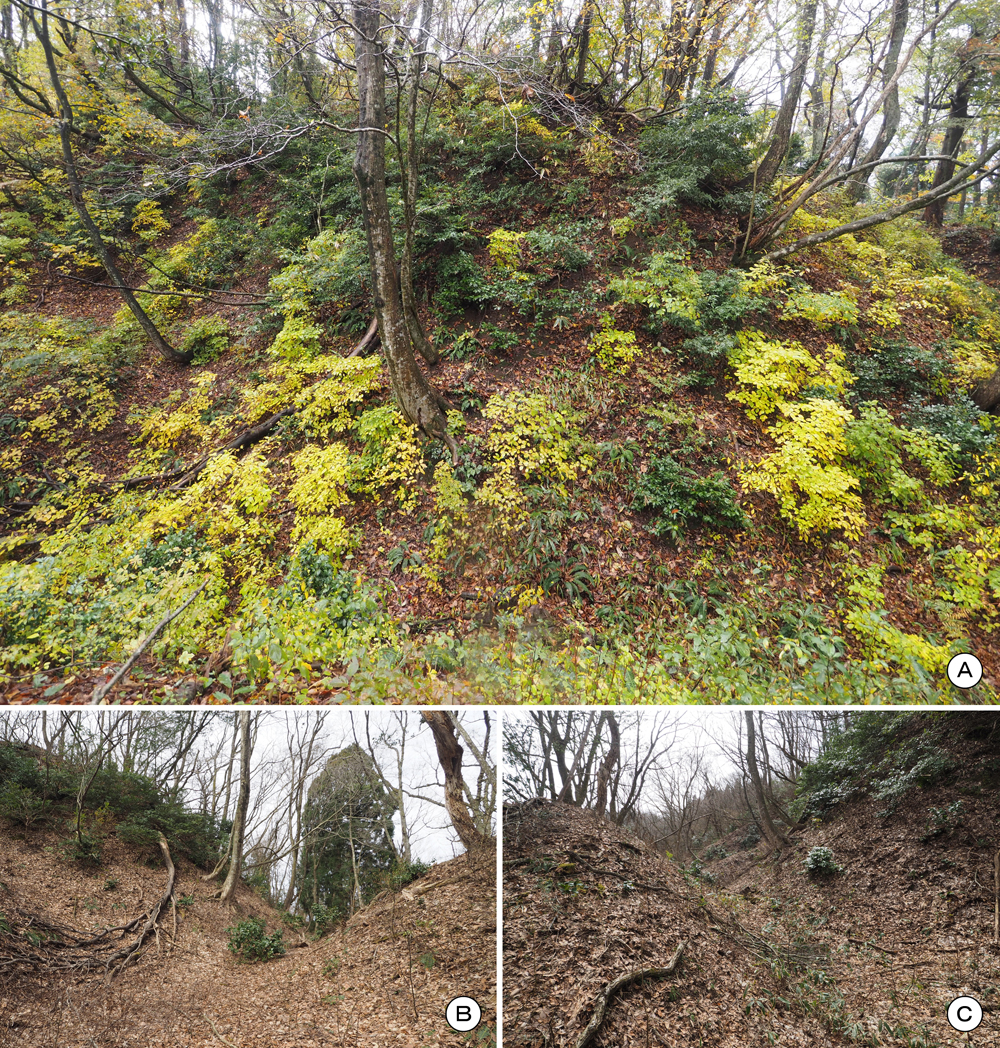

(写真1)は「北尾根北虎口」です。一乗谷城の北方約200mにあります。両側から谷の迫った細尾根上にあり、西側(正面右側)には片堀切(堀切m)を掘り、城道・土橋を食違い状にしています。虎口には石垣(石積み)をともなう可能性があります。

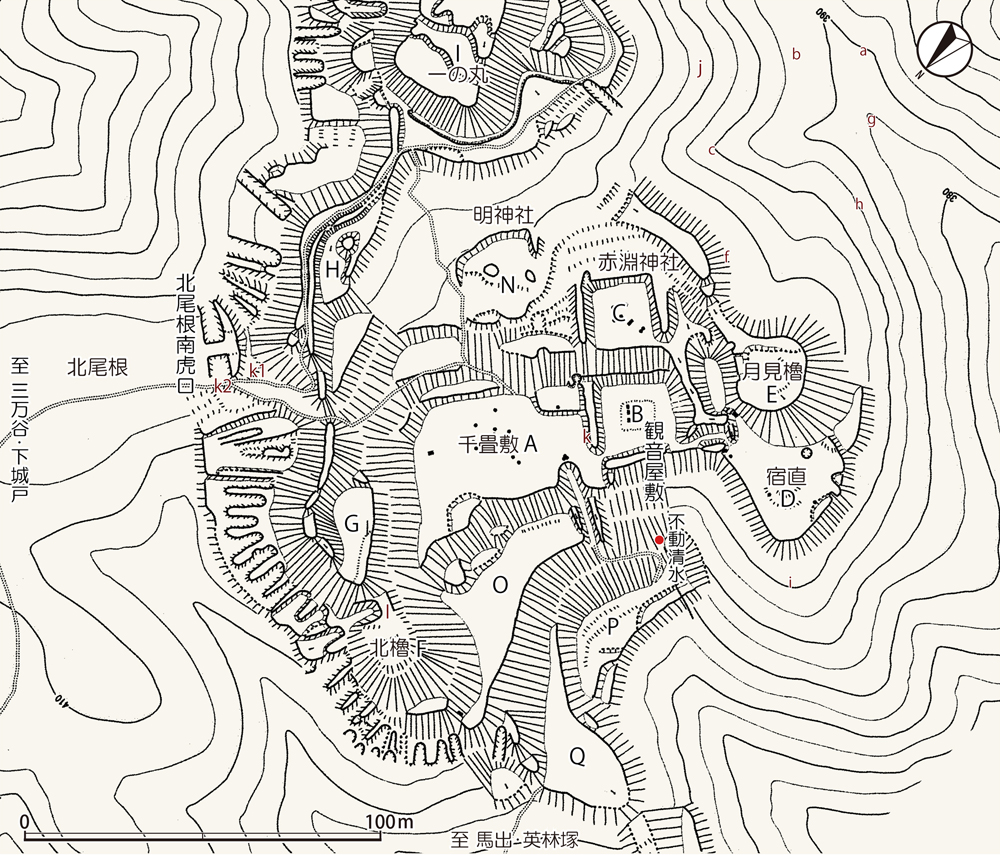

(写真3~5)は北尾根と城域の接続部に掘られた堀切 kです。二重堀切の可能性があり、外側の堀切 k2は土橋をともなうと推定されています(写真3・4)(図3)。現状の堀切 k2は縄張り図と対照しないと見過ごしてしまうような浅い掘り込みですが、佐伯哲也氏(佐伯 2020年a・2021年)、新谷和之氏(新谷 2021年)の縄張り図ではとも二重堀切として表現しています。

手前の堀切土橋が堀切 k2、奥が堀切 k1。

(A)尾根上曲輪群から、(B)南東側側面から。

城域側の堀切 k1(写真5)には土橋がありません。現在の山道は堀切を避けて尾根頂部の西側に設けられていて(写真3右端)、堀切 k2の横で「一の丸」と「千畳敷」方向に分岐しています。

ただし、堀切 k2が土橋、すなわち「通路」をともなう堀切だとすると、当時の登城道は尾根筋の頂部にあったと考えるのが自然でしょう。朝倉氏の奥義書『築城記』の第十五条 搦手口には「搦手の口、掛け橋も苦しからず」とあり、堀切 k1には木橋が架かっていたと考えておきます。二重堀切を含めてこの部分を「北尾根南虎口」としておきますが、城内側は瘤状の高まりはありますが、はっきりした虎口開口部は確認できません。

なお、堀切 k2横から「千畳敷」方向へ向かう現道(写真3右端)は、堀切であった可能性もありそうです。

(A)正面から、(B)(C)両側面から。

北尾根曲輪群北区

曲輪F・G・Hを中心とする「尾根上曲輪群」北区は、千畳敷周辺の「居住区」防備のために整備された区域です。(写真6)は、曲輪Hから南区「一の丸」方面を見ています。

曲輪H周辺は、山道以外藪がひどくはっきりしません。現状、尾根中央が土塁状(写真6反対側)になっていて、現道はその城外側にあります。ただ、北尾根堀切周辺の山道を朝倉時代以降のものとすると、近現代の山道による改変が各所に及んでいる可能性も考えなければなりません。

曲輪Hから「一の丸」方面。

千畳敷に向かう現在の山道が尾根を跨いだ辺りから北側、曲輪Gにかけては、高さが2mを超える土塁が築かれています。この土塁については元亀年間の改修を考えたことがありますが確証はありません。ただ、一乗谷城2期の改修は、複数回にわたる可能性がありそうです。

(A)(B)曲輪Gと土塁、(C)曲輪Gから千畳敷。

土塁頂部には切り込みのある場所が数か所認められますが、何を意図しているかは不明(写真7(B)など)。

曲輪Gから千畳敷は10m以上の比高差があります(写真8(C))。

曲輪Fと曲輪G間には堀切 l(小文字L)があり(写真9(A)(B))、千畳敷側が土橋になります(写真9(B))。

土橋の先が「北櫓」(曲輪F)です。頂部は丸みを帯びています(写真9(C))。

「北櫓」の名称は、『一乗谷古絵図』の註記の「櫓跡」によるものだと思います。おそらく「月見櫓」と区分するために「北櫓」としたのでしょう。縄張り図によっては、曲輪Gを「北櫓」としているものもありますが、ここでは「月見櫓」との類似性から、曲輪Fを「北櫓」としておきます。『一乗谷古絵図』の註記の現地比定は、どこが正解ということはないと思います。

(A)堀切 l (小文字L)、(B) 堀切 l 土橋、(C)北櫓。

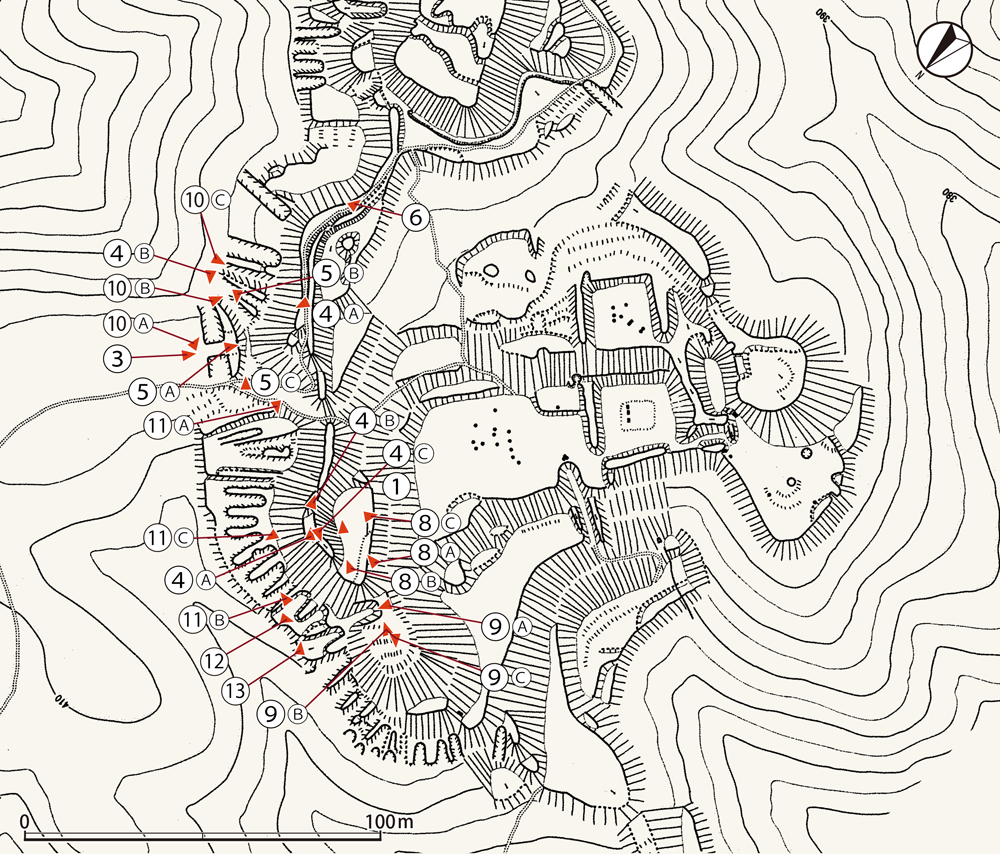

尾根上曲輪群北区畝状空堀群

北尾根曲輪群北区北東斜面は、北尾根接続部をのぞき、約30本の畝状空堀群(畝状竪堀)で埋め尽くされています。斜面部といっても、曲輪土塁直下には高さ3~5mほどの切岸があり、その前面の緩斜面に畝状空堀群が構築されています。

城域の外周は自然地形ではなく、切岸・緩斜面部(畝状空堀群)・谷部縁辺部全体が造成されているように見えます。谷も濠として城域に取り込んでいた可能性が高そうです。

畝状空堀群にはいくつかの名称がありますが、斜面だけではなく平坦地のデッドスペース化を目的とする場合もあるとの考えから、近年、「畝状竪堀」ではなく「畝状空堀群」の名称を使用することが多いようです。曲輪G前面の一部(写真11(B))はまさにそんな場所です。ただ、斜面について「畝状空堀群」の名称はしっくりしません。

曲輪G前の畝状空堀群は、空堀間の土塁があまり強調されておらず、切岸との接点も横堀状になっていません。全体に凹凸が乏しい印象です。

曲輪H前や北櫓周辺は、空堀間の土塁がやや強調されているように見えますが、現状がどの程度築造時を反映しているかは不明です。

一乗谷城「尾根上曲輪群」、続きます。

参考文献は、「朝倉氏の城郭 投稿一覧」にまとめてあります。

朝倉氏と一乗谷の歴史と遺跡の変遷はこちらでまとめました(2025年11月10日追記)。

2023年11月、2024年3月現地、2025年10月5日投稿。