豊臣家の人々(3)

三人の羽柴(豊臣)秀勝

浅井三姉妹とその縁者(7)で、浅井長政の三女、江(崇源院)の再婚相手として、秀吉の甥で養子の豊臣小吉秀勝(1569~1592年)を紹介しました。その時にもふれましたが、秀吉のもとには三人の秀勝がいました。今回はその補遺編です。

最初の秀勝(1576年没)は、秀吉が近江長浜城時代のもうけた実子で、幼名は石松丸。便宜的に石松秀勝と呼ばれています。

秀吉に実子は?ですが、秀吉が「秀勝」に執着していたところから考えると、少なくとも秀吉本人は、石松丸を実子として愛着をもって育てていたのではと思います。

二人目の秀勝(1569~1586年)は、織田信長の四男です。幼名は於次丸(おつぎまる)。便宜的に於次秀勝と呼ばれています。

そして三人目が小吉秀勝です。 前回の投稿の後、2024年12月に、石松秀勝の墓所にお参りしてきました。

妙法寺 石松秀勝墓所

石松秀勝誕生についての記録は残されていませんが、亡くなったのは天正4年(1576年)10月14日で、5歳だったと伝わっているそうです。

墓所は、滋賀県長浜市の妙法寺にあります。 妙法寺に菩提を弔うよう米30石を寄進したとの内容の秀吉の朱印状が残されているそうです。

【妙法寺近隣駐車場】

境内に駐車場はありましたが、おそらく参拝者用ではないと思うので、一本南側にある有料駐車場を示しておきます。1時間100円でした(2024年12月)。この周辺もそうですが、長浜市の市街地は道が狭いので要注意です。

妙法寺本堂は、昭和27年に焼失してしまったようで、現在は仮堂です。住職もここにはお住まいではないようで、連絡用の電話番号が貼ってありました。

仮堂の左手に石造笠塔婆を安置してある鞘堂(さやどう)がありますが、残念ながら扉には鍵が掛かっていました。公開している写真がけっこうネット上にあるので、電話連絡してみましたが、今は開けられないとのことでした。タイミングが悪かったのでしょう。

石造笠塔婆が納められています。

石造笠塔婆(題目式笠塔婆)

高さ50cm程度のそれほど大きなものではないと思います。

正面に「南無妙法蓮華経 朝覚霊位」、右側面に「天正四年」、左側面に「十月十四日」、下は稚児風の坐像だそうです。

題目式とは正面に日蓮宗の題目「南無妙法蓮華経」を刻んだものです。ちなみに妙法寺は日蓮宗です。秀吉の親族では、秀吉の同父姉の日秀尼が日蓮宗です。

笠塔婆は、一般的には17世紀後半以降、五輪塔・宝篋印塔などの「墓塔」から「墓碑」に変わっていく時期で増加する形式ですが、それとは違います。

日蓮宗系の墓塔にはいくつか類似例が認められますが、年代な変遷については確認できていません。

現地解説(6)から。

塚墓

現地解説によると、塚墓は現在位置ではなく、旧境内地の東奥(現在は飛び地)だそうです。Googleストリートビューを見ると、現本堂から何軒か宅地をはさんだ東側に、松の巨木と墓石があるので、そのあたりではないかと思います。現在は埋め戻されているとのことです。

現地ではまさか別地点だとは思わず、確認していません。よくやる失敗ですが、現地の解説板をその場でよく読まないとこうなります。

塚は推定で南北5m、東西2.5mほどで、発掘調査の結果、地下から石囲いの埋葬施設(石槨)が発見されました、外側で約1×1m、内側で0.5×0.5mで、槨内の深さが0.8mです。内部から土師皿や山茶碗とともに鉄釘20数本が見つかったことから、木棺に遺体を座らせた状態で埋葬したとみられるようです。

【追記】投稿(2025年1月13日)後、2025年11月に再訪し、塚墓を確認してきました(写真7)。

場所は、こちらになります。

伝羽柴秀勝像

妙法寺には、秀勝を描いたとされる肖像画像が一幅伝えられていましたが、現物は昭和27年の火災で残念ながら焼失してしまいました。

中央に「南無妙法蓮華経」、右側に「本光院朝覚居士」、左側に「天正四年十月十四日」、下方に稚児風の坐像が描かれています。

現地解説(6)から。

正直なところ、石松秀勝についてはたいして調べもせず、実在についてどこまで確証があることなのか、墓所についても、被葬者が特定できる調査内容なのか、疑いをもってみていました。

2024年12月に長浜市周辺の城を歩いていて、多少日程に余裕ができたので寄ってみたのですが。「朝覚」と俗名「石松丸」との関係こそ証明できてはいないものの、きわめて確証のある話だと思います。

浅井長政の墓所である徳勝寺(長浜市)に「朝覚大禅定門」、知善院(長浜市元浜町)にも「朝覚」の位牌があり、いずれも天正4年10月14日没となっているとのことです。

秀吉の長浜時代(天正元年(1573年)~天正10年)とも合致しています。

墓所の石囲いは、江戸時代の徳川将軍家や大名墓にある石槨の祖型となる可能性があり、この塚墓の「格式」を表す特徴と考えられているようです。そもそも、中世の有力者の埋葬施設が分かっているもの自体が非常に少ないと思うので、その点でも重要ではないかと思います。

以下は、現地解説文(写真6)の引用です。写真No.は本ブログのNo.に変更しました。

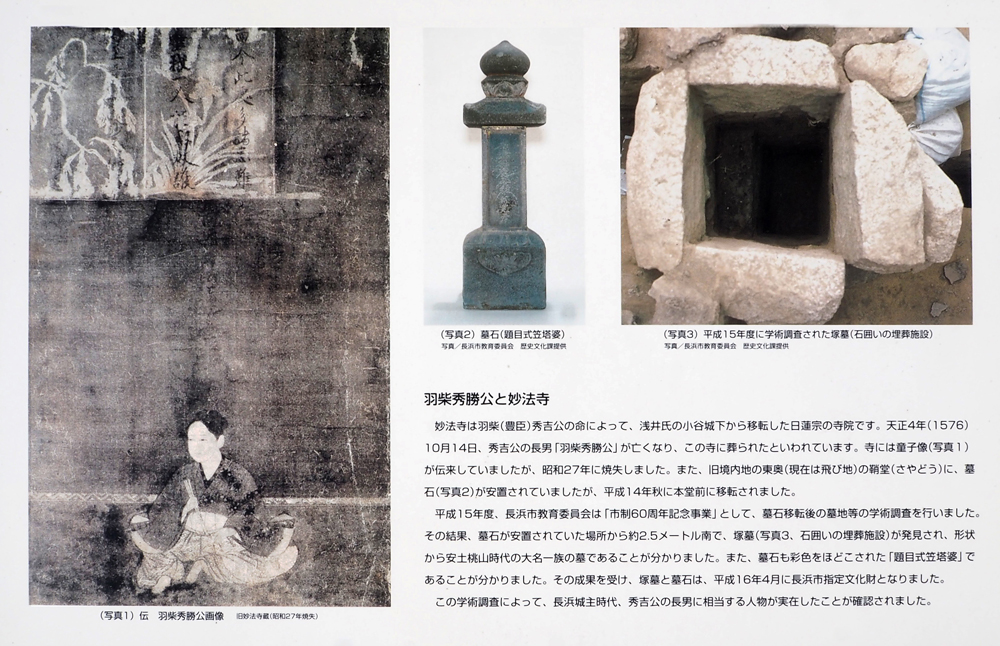

羽柴秀勝公と妙法寺

妙法寺は羽柴(豊臣)秀吉公の銘によって、浅井氏の小谷城下から移転した日蓮宗の寺院です。天正4年(1576)10月14日、秀吉公の長男「羽柴秀勝公」が亡くなり、この寺に葬られたといわれています。寺には童子像が伝来していましたが、昭和27年に焼失しました。また、旧境内地の東奥(現在は飛び地)の鞘堂(さやどう)に、墓石が安置されていましたが、平成14年秋に本堂前に移転されました。

平成15年度、長浜市教育委員会は「市制60周年記念事業」として、墓石移転後の墓地等の学術調査を行いました。その結果、墓石が安置されていた場所から約2.5メートル南で、塚墓(写真4 石囲いの埋葬施設)が発見され、形状から安土桃山時代の大名一族の墓であることが分かりました。また、墓石も彩色を施された「題目式笠塔婆」であることが分かりました。その成果を受け、塚墓と墓石は、平成16年4月に長浜市指定文化財となりました。

参考文献

・「長浜市指定文化財 妙法寺 塚墓(石囲い箱棺墓)(大宮町)平成16年4月21日指定」ながはまの文化財シリーズ30『広報ながはま』2013年10月号

・長浜市教育委員会『伝羽柴秀勝墓 学術調査報告書』長浜市埋蔵文化財調査資料56 2004年 (未見)

豊臣家の人々、続きます。

2024年12月現地、2025年1月13日投稿。

2025年11月再訪、2025年12月12日追記。