浅井三姉妹とその縁者(9)

玄蕃尾城(滋賀県長浜市)、勝家像:北の庄城址・柴田公園(福井県福井市)、秀吉像:大阪城豊國神社(大阪市中央区)。玄蕃尾城は、賤ヶ岳の戦いの柴田勝家本陣です。

お市の方

お市の方は織田信長の妹とされていますが、その前半生の記録はほとんどありません。信長の従妹説など諸説あるようです。

ただ、信長の死後、秀吉が信長の葬儀を画策する中、秀吉による京都大徳寺での葬儀に先んじて、お市を施主とする信長の百日法要が京都妙心寺にて行われています。このことを見ても、お市が信長の極めて近しい親族であることは間違いありません。

浅井長政との婚儀時期は、永禄10年(1567年)から翌年初頭が有力視されているようです。

長政との間に茶々(豊臣秀吉側室)、初(京極高次正室)、江(徳川秀忠継室)の三姉妹をもうけました。

天正元年(1573年)9月1日、小谷城は織田軍によって陥落し、長政は自害します。

お市と3人の息女は、織田家に保護されますが、その後の消息は定かではなく、居場所は岐阜城とも清須城とも、信長の叔父信次に引き取られたとも、信長の弟信包の預かりになったともいわれています。

そのお市は、本能寺の変後、天正10年(1582年) 6月27日に開かれた清須会議で、政争の具として改めて表舞台に登場します。柴田勝家は、この会議で諸将の承諾を得てお市と結婚することになりました。

婚儀は、同年8月20日に織田信孝の居城岐阜城において行われたようです。ただ、後述する天正11年4月24日の北庄城落城時に関するルイス・フロイスの書簡には、「信長の姉妹で数か月前に娶めとった妻」とあります。これは北庄城への輿入れのことでしょうか。

お市と柴田勝家の最期

柴田勝家は、どうも三谷幸喜の『清須会議』の役所広司のイメージか強くて。個人的には、ですが。。

ルイス・フロイスは、後述する書簡の中で、「はなはだ勇猛な武将」「日本でもっとも勇猛な武将であり果敢な人」とし、敗戦の責任を他人に求めず、家臣にともに自害することも求めなかったなど、勝家の温情ある人柄を伝えています。

フロイスは、『日本史』の中で、明智光秀を「裏切りや密会を好む」、秀吉のことを「偽ることが巧みで、悪知恵に長け」など罵詈雑言を浴びせていることからすると、率直な評として受け取っても良いのではと思います。

お市の方・柴田勝家最期の地。

天正11年(1583年)4月21日、賤ヶ岳の決戦で秀吉に敗れた勝家は、居城越前北庄城(北の庄城/北ノ庄城)(福井県福井市)に戻りますが、秀吉は時を置かず4月23日には攻め寄せます。

翌24日午前4時ごろに、勝家が籠もる天守に総攻撃を仕掛けました。

秀吉の書状によると、「天守へ取上、妻子以下刺殺、切腹、廿四日辰下剋相果候」とあり、勝家は天守でお市らを刺殺し、同日午前9時ごろに切腹して果てたということになります。「妻子」の「子」は誰のことか不明。

お市の方享年37。柴田勝家は不明。菩提寺の西光寺は63歳説をとっています。

お市の息女、浅井三姉妹は、富永新六郎を付けて秀吉の陣に届けたとも、中村宗教が付き添ったとも、諸説あるようです。

現在、北庄城は、北の庄城址・柴田公園としてその一部が保存されています。

秀吉書状

(和田裕弘 2023年)からの引用です。

北庄城は石垣を高く構築し、天守は九重の高層であり、そこへ勝家は200人ほどで籠城した。城内は狭く、大軍で攻め寄せれば、互いの武器によって手負い・死人がたくさん出ることが予想されるので、精兵を選び、天守へ刀剣のみで突撃させたところ、勝家は日頃から武辺を心掛けている武士だけに、7度まで切って出て戦った。しかし、防御できず、天守の九重目まで上がり、秀吉軍に言葉をかけ、「勝家の切腹の仕方を見て、後学にせよ」と呼びかけた。心ある侍は涙を流し、鎧の袖を濡らし、あたりはひっそり静まり返った。勝家は、妻子をはじめ一族を刺殺。勝家に最も親しい八十人余りの者が切腹し、午後3時頃に全員が死去した。

(天正11年5月15日付小早川隆景宛)

ルイス・フロイス書簡

(和田裕弘 2023年)からの引用です。

彼はすでに60歳になるが、はなはだ勇猛な武将であり、また一生を軍事に費やした人である故、広間に現われると彼に侍していた武士たちに向かって、予がここに入るまで逃れてきたのは武運によるものであって、予が憶病なためではないが、もし予の首が敵に斬られ、予と汝らの妻子や親戚が侮辱を受けるならば、我が柴田の名と家を永久に汚すこととなる故、予はただちに切腹し、この身は敵に発見されぬよう焼かせるであろう。もし汝らに敵の赦しを得る術があるならば、その生命を永らえさせることを予は喜ぶであろう、と簡明に語った。

(中略)城の各部屋と広間にはすでに沢山の藁を積み、戸や窓もことごとく、堅く閉じ、城を包囲する敵に向けて城内から銃を一発も撃たなかった。城外の兵士らは内からまったく武器の音がせず、陽気な歌声が盛んに聞こえてくることに驚いた。事ここに至って柴田は藁に火薬を撒き、家屋が燃え始めると誰よりも早く信長の姉妹で数カ月前に娶めとった妻とその他一族の婦人たちを殺し、続いて短刀で己れの腹を十字に切り、その場で息絶えた。他の武士および彼と共に城内にいた残る人々も皆、同様にまず己れの愛する妻子を殺した。

(中略)羽柴やその他の敵に城内で起こったことを完全に知らせるため、柴田は死ぬ前に諸人から意見を徴した上で、話術に長けた身分ある老女を選び、右の出来事のいっさいを目撃した後、城の裏門から出て敵に事の次第を詳しく語らせた。

こうして、信長の時代の日本でもっとも勇猛な武将であり果敢な人がこの地で滅び灰に帰した。

西光寺 お市の方・柴田勝家 墓所

お市と柴田勝家の墓所は、福井市の西光寺にあります。

西光寺は、もともと一乗谷にあったものを、勝家が移築復興したそうで、生前勝家と親しかった9代目住職真誉(しんよ)が戦後の処理と供養を行い、菩提所となったようです。

笏谷石製の石廟と内部に宝篋印塔1基と五輪塔がおそらく3~4基ありそうです。京極家と浅井家は宝篋印塔を使用するので、宝篋印塔はお市かもしれません。

現地の説明板(写真7左)によると、ここには、柴田勝家、お市の方、勝家の一子作次郎とともに、勝豊も合祀されているとのこと。

勝豊は勝家の甥で、賤ヶ岳の戦いの前に長浜城を預けられますが、勝家との不和から離反し秀吉側に寝返った人物です。一緒にいると互いに居心地が悪いと思うのですが。。

作次郎は不明です。ググってみるといくつか記事にはあたるのですが。。

勝家の子(実子・養子)はよく分かっていないようですが、一般的には、嫡男は権六勝敏で、賤ヶ岳の戦いの後、浅野長吉(長政)に捕獲され斬首されたといわれています(和田裕弘 2023年)。享年16。

西光寺には過去帳などの記録があると思うのですが、いくつかの伝承が一体となっているのかもしれません。

また、説明板(写真7左)によると、この墓所は、慶長年間に山中長俊によって造立されたとのことです。山中長俊は、近江国甲賀郡の出で六角義賢に仕え、その後勝家、丹羽長秀、秀吉と主君を変えますが、渡り鳥、風見鶏的な人物ではなく、義賢父子没落後も義賢に従っています。奉行方として有能だったようで、秀吉にも重用され、外交や「右筆」として秘書的な役割も担っていたようです。家臣団の中では早い段階で豊臣姓を下賜されています。

伝柴田勝家 高野山奧之院供養塔

高野山奧之院に、柴田勝家の供養塔が...あることになっています。

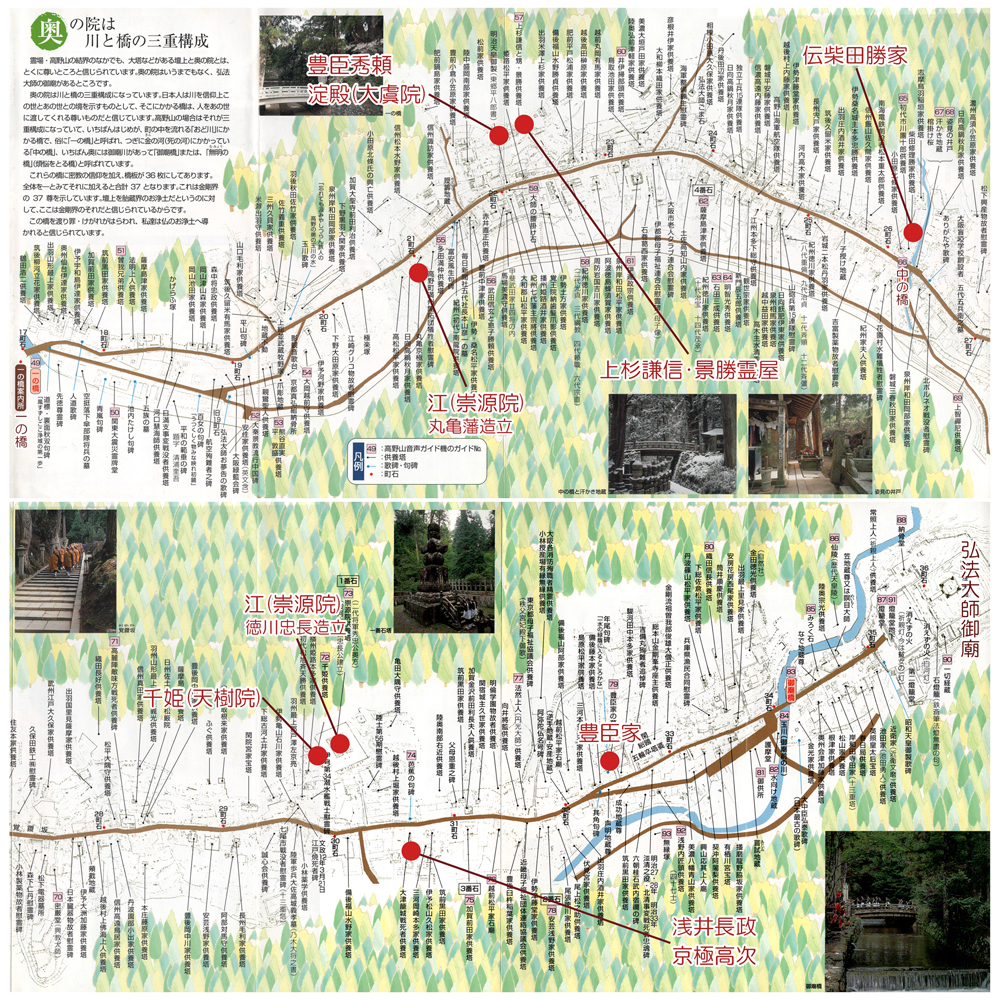

中の橋の手前、26町石付近、市川団十郎の墓の手前から脇道に入ったところに、高さ4mほどの4基の五輪塔と「柴田修理勝家墓」の木製の標柱があります。現地案内のパンレットの『高野山奥の院の墓碑をたずねて』(図2)やGoogleマップにも、位置が掲載されています。

しかし、この五輪塔は、左2基が紀州藩家臣松平家、右2基が庄内藩主酒井氏の傍系にあたる酒井忠重夫妻墓で、柴田勝家の供養塔ではありません。

これは2016年当時の写真で現状はどうなっているのか不明ですが、ネットで調べてみると、少なくとも2021年まではそのままの状態のようです。いずれにしてもここには柴田勝家供養塔は現存しません。

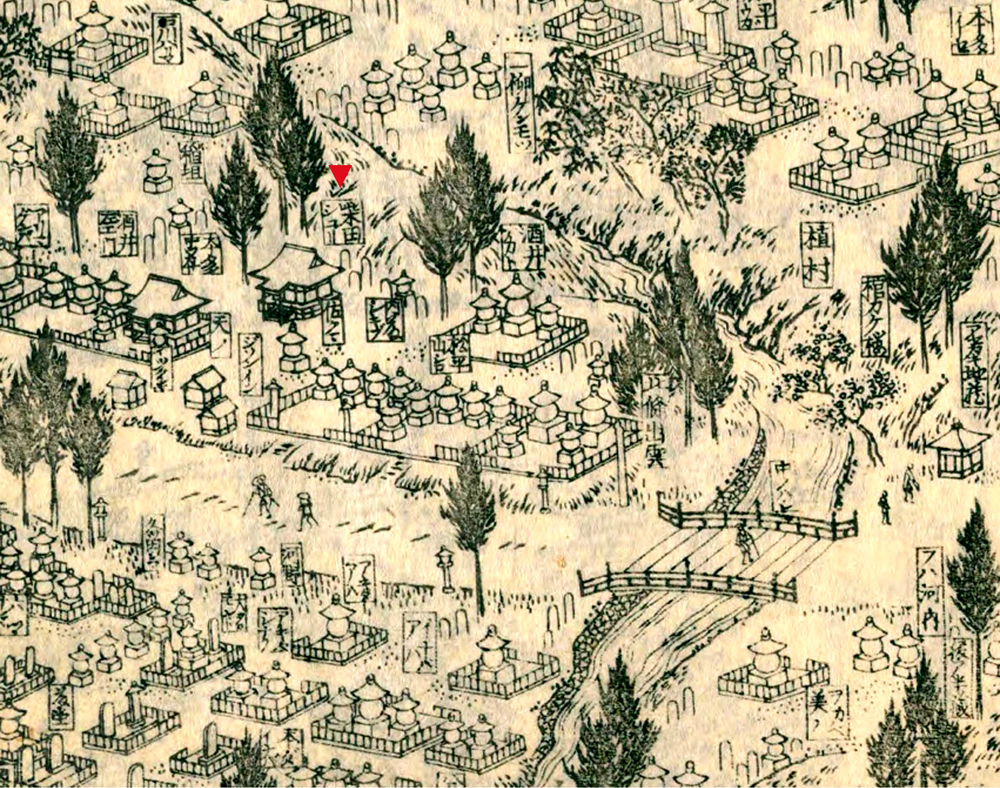

しかし、文化8年(1811年)から順次刊行された、紀伊国の社寺・旧跡・名勝などの由緒や来歴をまとめた地誌『紀伊国名所図会』にもこの位置付近に「柴田シュリ」とあります(図1赤▼)。

「シュリ」とは柴田修理亮(しゅりのすけ)勝家の「修理」です。

(引用元) 高市志友 ほか『紀伊國名所圖會 [初]・2編6巻, 3編6巻』三編(四之巻上)、河内屋太助 [ほか],文化8-天保9 [1811-1838]. 国立国会図書館デジタルコレクション

この絵図を見ると、「柴田シュリ」は霊屋(廟屋)でしょうか、それともその後ろに描かれた墓石でしょうか。

墓所の区画は現状とかなり違っていて、墓所が整理され動かされていることが分かります。そうすると、柴田勝家供養塔も、誤認ということではなくて、ある時期に整理されてしまった可能性がありそうです。とくに霊屋だとすると老朽化によって維持できなくなったのかもしれません。ただ、霊屋が盛んに建てられたのは江戸時代前半期なので、そうすると誰が建立したのかという疑問もあります。それにしても、石塔はあったはずですが。

生前に造立したのか、死後縁者が造立(建立)したのか、そのあたりは不明ですが、いずれにせよ、管理する檀那寺と檀家の関係が失われてしまうと、いずれはそうなります。

ちなみにですが、お寺さんが墓地を整理することはそれほど珍しいことではありません。奧之院も、『紀伊国名所図会』を見ると全体にかなり動いているようです。

今だと、古い墓地の場合は改葬業者さん地下の人骨をきちんと掘り出しますが、明治以前はどうでしょうか。というのは、仏教にとっては位牌や墓碑こそが重要で、遺体遺骨は「抜け殻」にすぎません。このあたりは儒教(儒葬)と違うところです。遺骨を象徴的に捉えるようになったのは明治以降のようです。

高野山奧之院で遺体遺骨をともなうことは少数だとは思いますが。

『高野山奥の院の墓碑をたずねて』高野山宿坊組合・高野山観光協会・高野山参拝講 から

これは現地で販売されているマップです。2016年のものなので、現在は更新されているかもしれません。

浅井長政・お市像

滋賀県長浜市湖北町山脇

JR河毛駅東口ロータリー

北の庄城址公園駐車場

福井県福井市豊島1-1

無料駐車場です。

北の庄城址・柴田公園は、駐車場から北西方向に約200mです。

発掘調査で出土した石垣の一部や北の庄城址資料館(年中無休、無料)などがあります。

西光寺

福井県福井市左内町8-21

門内に駐車スペースはありますが、保育園が併設されているので、資料館の見学を含め、事前連絡を入れた方が無難かもしれません。

近くに、橋本左内や丹羽長秀の墓所もあります。

柴田修理勝家 墓所

高野山奧之院

和歌山県伊都郡高野町高野山

Googleマップにもスポットがあります。

参考文献

・木下浩良『戦国武将と高野山奧之院』朱鷺書房 2014年

・和田裕弘『柴田勝家 織田軍の「総司令官」』中公新書 2023年

・ぐるりん関西 Webサイト「紀州藩松平家供養塔・酒井長門守忠重供養塔」

浅井三姉妹とその縁者シリーズ、一端終わりにします。このシリーズは、お市の方までこないと締めるに締められないので、なんとかまとめましたが、写真情報としては少々古めです。Googleのストリートビューで確認すると、柴田公園の背後には高層マンションが建っていたりします。

2016年5月(高野山奧之院)、2017年9月(西光寺、北の庄城址・柴田公園)、2025年1月13日投稿。