笏谷石の歴史 石廟・石塔・石仏・石瓦

前田利家七女千世、笏谷石製石廟。

笏谷石とは

柴田勝家の安土城献上笏谷石の続編です。

笏谷石(しゃくだにいし)は、福井県福井市の足羽山(石谷山)一帯で採掘される青色の凝灰岩です。とくに北西側笏谷地区の石質が優れていたことから「笏谷石」と呼ばれるようになりました。水に濡らすときれいに発色し、良質なものは「青石」「越前青石」と呼ばれているようです。

笏谷石は、江戸末期に刊行された『越前国名蹟考』に、「石谷山切石間歩当国の名石なり、壁・橋・柱・樋・火器・水道・仏像・塔・墓 皆此れを用う」とあるように、江戸時代には越前の特産物の一つとして広く流通しました。

古墳時代には、石棺としての使用例があり、中世については、紀年銘があるものとして、福井市本堂町高尾神社の正応3年(1290年)銘の石製七重塔、越前町大谷寺の元亨3年(1323年)の石製九重塔などが確認されているようです(福井県 1996年)。

一乗谷朝倉氏遺跡

16世紀代を中心とする一乗谷朝倉氏遺跡では、現在までに笏谷石製の6,000点以上の石仏・石塔など石造物が確認されているそうです。参考文献の(福井県 1996年) (福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1999年)では3,000点になっていますが、最近の(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館 2022年)などでは6,000点以上と報告されています。

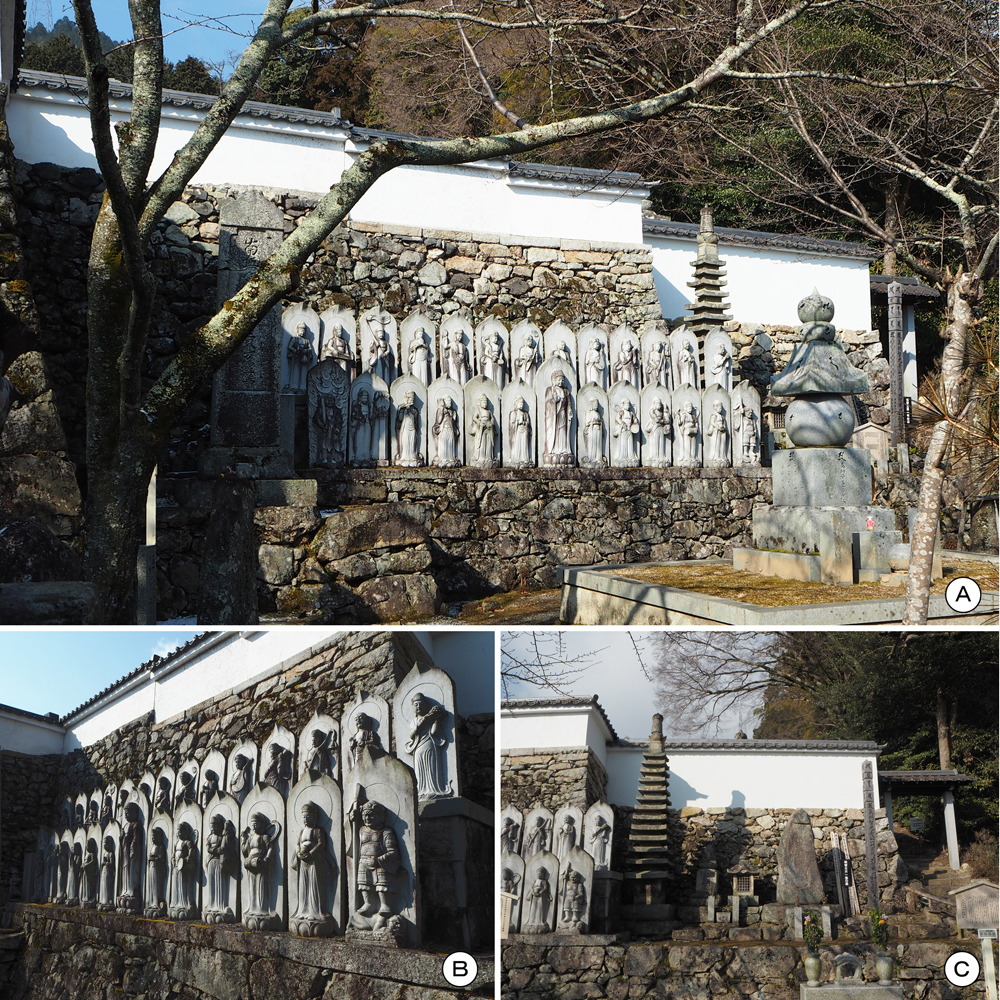

(A)西山光照寺石仏、(B)盛源寺石仏、(C)朝倉館朝倉義景石廟。義景石廟は、江戸時代、寛文3年(1663年)に造立されたものです。

一乗谷ではとくに、西山光照寺と盛源寺で数多くの石仏・石塔を見ることができます。

西山光照寺正面には、簡素な覆屋のなかに、約40体の大型の石仏が並んでいます。これは、当時からほぼ同じ場所にあるそうです。

一乗谷全体では、紀年銘をもつ石造物が1,400点以上もあるようで、そのほとんどは、大永年間(1521~1528年)から永禄年間(1558~1570年)の朝倉氏全盛期のものです(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館 2022年)。

しかし、中世朝倉氏の段階の笏谷石の使用は越前国内にとどまっているのか、国外の状況ははっきりしません。

北庄城・丸岡城・福井城の笏谷石瓦

柴田勝家の居城、北庄城(北の庄城/北ノ庄城)では、屋根瓦として笏谷石瓦が使用されました。一般的な瓦では寒暖差に耐えきれず割れてしまため、寒さに強い石瓦が用いられたようです。

ルイス・フロイスは、布教のため天正8年(1580年)5月18日に北庄城の勝家を訪ねていますが、フロイスはその書簡で、屋根の石ははなはだ滑らかで、轆轤にかけたように形が整えられていたと述べています(福井県 1994年)。

北庄城の状況は不明ですが、笏谷石瓦はその後福井城(福井県福井市)や丸岡城(福井県坂井市)でも採用されています。

(写真3)は、丸岡城の笏谷石瓦です。天守屋根瓦は石瓦で、約6,000枚の瓦のうち2割ほどが笏谷石だそうです。(B)(C)のやや青みがかったものが笏谷石です。

福井城では、2018年に復元工事が完成した福井城山里口御門(天守台下門)の屋根が、笏谷石の石瓦で葺かれています。ただ、私が福井城に行ったのが完成前年で、その後行っていないので写真がありません。

ちなみに、金沢城(石川県金沢市)では、鉛板を巻いた鉛瓦が葺かれていました。

丸岡城

福井県坂井市丸岡町霞町1-5-9

入城時間 8:30~16:30(最終入場)

入城料 大人450円

城域の北東側に無料駐車場があります。

笏谷石の普及

私見では、笏谷石が大規模に採掘され、製品化され、そして広くその価値が認知されるようになった契機は、柴田勝家が天正3年(1575年)に築城を開始した北庄城の石瓦と、前回投稿した、天正9年(1581年)の信長への献上ではないかと思っています。

このあと、笏谷石製品は分布範囲を拡大していきます。

天正12年(1584年)には、西教寺(滋賀県大津市)で笏谷石製阿弥陀来迎二十五菩薩石仏が造立されています。近江国栗太郡冨田民部進が愛娘をなくし、娘が極楽往生することを願って造立したものです。

明智光秀一族の墓(C)の左手にある、2004年に造立された復元二十五菩薩(+2体)です。本物は劣化が進んだために、書院と桃山御殿を結ぶ「欣浄廊」に安置されているそうです。私は、拝観当時(2018年)、笏谷石について興味をもっていなかったので、記憶も写真もありません。復元品が笏谷石かどうかは不明。

西教寺

滋賀県大津市坂本5-13-1

本堂、客殿などが重要文化財に指定されています。明智光秀の墓所でも有名です。

拝観時間 9:00~16:30

拝観料 大人500円

入口に駐車場があります。

西教寺を再興した真盛上人は、朝倉氏と深い縁があり、長享2年(1488年)に朝倉貞景に招かれ一乗谷の安養寺などで説法を行っています。この時に朝倉一門が真盛に帰依したとされています。西教寺の笏谷石の石仏は、そうした縁のつながりによるものかもしれません。

また、大津市聖衆来迎寺には、文禄4年(1595年)銘の笏谷石製の五輪塔があるそうです(福井県 1996年)。聖衆来迎寺は森可成の墓所があるところですが、笏谷石製の五輪塔は、2018年に行った時の写真を見直しましたが分かりません。

越前式宝篋印塔・石廟

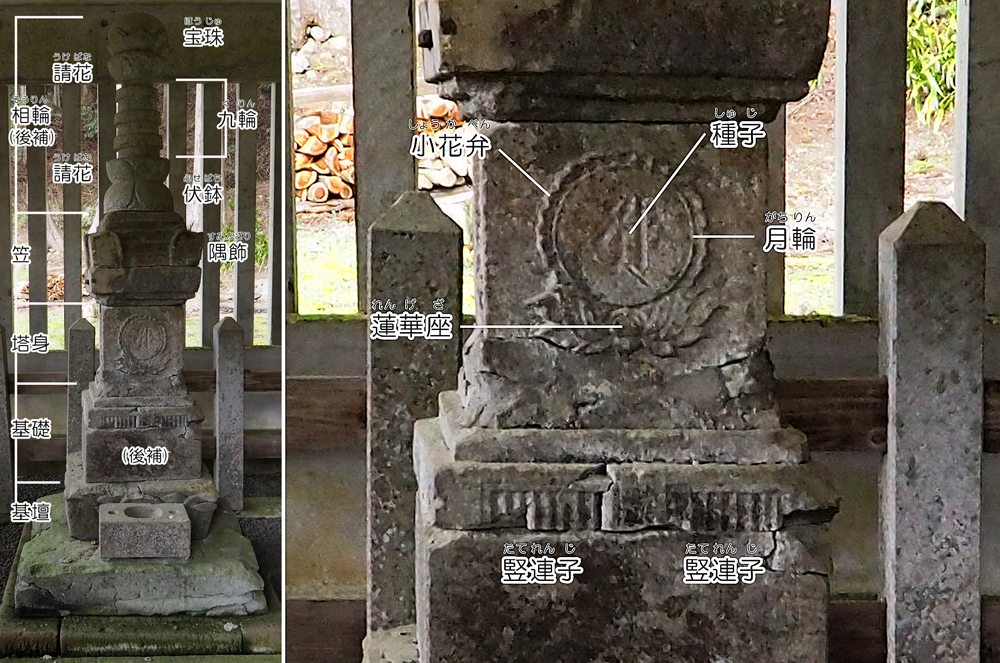

秀吉の時代から江戸時代初期になると、笏谷石製の切妻式「石廟」に、笏谷石製で塔身部蓮華座+月輪(がちりん/げつりん)装飾の「宝篋印塔」を納める、「越前式」といわれる独特な墓式が成立します。ただし、越前式の宝篋印塔と石廟は同時期に創出されたものではなく、宝篋印塔が先行します。

「越前式宝篋印塔」は、塔身装飾は、蓮華座上に小花弁を周囲に配置した陽刻圏線の月輪をのせ、月輪内には種子(しゅじ)(梵字)が刻まれます。基礎は各面とも四分割され、上部に竪連子、下部に格挟間を刻みます。

越前式は関西式宝篋印塔の亜式ですが、かなり規格的です。

越前の石塔は、平安時代から笏谷石を使用しているようです。宝篋印塔ではありませんが、正応3年(1290年)の高尾神社石造多層塔の塔身には、蓮華座上に小花弁を周囲に配置した月輪をのせる、越前式特有の装飾が刻まれています(古川登 2017年)。

今回掲載した中では、一乗谷英林塚の初代(越前7代)朝倉英林孝景の没年が文明13年(1481年)です。墓塔が没年当時のものであるとすると、最も古い時期になります(写真6・7)。

英林塚については、こちらを参考にしてください。

清滝寺京極家墓所(滋賀県米原市)京極高次墓塔。

一乗谷朝倉氏遺跡(福井県福井市)、英林塚、朝倉英林孝景墓塔。石廟はありません。

朝倉英林孝景墓塔。

「越前式石廟」の基本的な特徴は、切妻式妻入りで、石廟正面には、剣をもつ不動明王(右)と宝棒をもつ毘沙門天(左)、石扉に蓮。側面や内部に阿弥陀仏や来迎地蔵(二十五菩薩)が彫られているものがあります(写真9~11)。

前方の張り出し部に石廟がありましたが、明治期に撤去されてしまいました。

越前では、16世紀代に石廟の祖型となりそうな石龕(せきがん)が確認されていますが(三井 2015年)、年代的にみて、墓式として確立させたのは加賀藩前田家の可能性があります。

加賀藩主野田山墓所(石川県金沢市)では、2代利長の代まで越前式石廟が使用されますが、最初に埋葬された可能性のある利家の兄利久(天正15年(1587年)没)については、現状伝利久墓はあるものの不確実のようです。利家は慶長4年(1599年)に亡くなっていますが、残念ながら、石廟は明治期に撤去されてしまっていて詳細は不明です(写真8)。

結城家(越前松平家)では、高野山奧之院(和歌山県高野町)に笏谷石製の石廟を建立しており(写真10(A)(B))、他にも京都本満寺に秀康室蓮乗院石廟(京都市上京区)があります。しかし、越前国内は、正覚寺(福井県越前市)の秀康四男吉松(超岳院)石廟など数例しかなく、大安禅寺(福井県福井市)にある越前松平家墓所の墓標は、笏谷石製ですが笠付の方柱形です。高さ約4mの巨石とのことですが、まだ行けていません。

この墓式は、前田家、結城家以外でも、小浜藩主京極高次夫妻(写真12(C)(D))や、幡岳寺(滋賀県高島市)にある勝山城主柴田勝安(勝家養子)の子の勝次廟、妙心寺春光院(京都市右京区)にある堀尾吉晴(若狭高浜)父母廟など、いずれも越前若狭に縁のある領主層が採用しています(三井 2015年)。

しかし、16世紀半ばになると、遠く北海道の松前家(写真13)でも採用するようになりました。

こうした、大名家での笏谷石の使用は、笏谷石自体の価値を高め、権威付けしたと思われます。

(A)利家長女幸廟、(B)利家六男利貞廟、(C)利家重臣奥村栄明廟、(D)利家九女模智(保智)廟。模智廟のみ五輪塔が納められています。

野田山墓所駐車場

石川県金沢市野田

山頂部の前田利家墓に最も近い無料駐車場です。加賀藩主と家臣団墓所が広範囲に分布しています。

拝観料は必要ありません。

(B)(C)前田利長廟。

瑞龍寺石廟

前田利長、前田利家、織田信長、信長側室正覚院、織田信忠の石廟です。

正覚院は、利長の正室、信長四女永姫の生母です。

笏谷石を用いた切妻式の石廟の中に、越前式の月輪装飾をもつ宝篋印塔が納められています。

瑞龍寺の前身については、イマイチ不明な点があるのですが、慶長10年(1605年)に富山城に隠居した利長が、宝円寺三世広山和尚を開山とし、利家、織田信長、信忠らの菩提を弔うために富山に建立した太白山法円寺が瑞龍寺の前身のようです。

富山法円寺は、慶長18年(1613年)に高岡に移され、利長の死後、利長の亡骸は法円寺に葬られます。法円寺はその後、利常によって利長院号瑞龍院から瑞龍寺と改名され、大規模な改修が行われました。

信長父子の石廟は、いずれかの年回忌に合わせて造立されたと思われます。

瑞龍寺

富山県高岡市関本町35

仏殿、法堂、山門が国宝に指定されています。石廟は、法堂の裏にあります。

拝観時間 9:00~16:30

拝観料 大人500円

入口に駐車場があります。

(A)(B)結城秀康・長勝院廟、 (C)常高院塔、(D)京極高次廟。

結城秀康・長勝院廟

高野山奥之院(和歌山県高野町)にある、家康次男の結城秀康(右)と母於万の方(長勝院)の石廟です。わざわざ笏谷石を持ち込んでいます。

長勝院廟は、秀康が慶長9年(1604年)に、秀康廟は慶長12年(1607年)に2代藩主忠直が造立しました。

秀康廟は高さ約4mで、内部には金泥が塗布された宝篋印塔があるそうです。

笏谷石製石造物の最高傑作と言われていて、国重要文化財に指定されています。

32町石付近にあります。

常高院石塔

常高寺(福井県小浜市)の京極高次正室、浅井三姉妹初(常高院)の石塔です。高さ4mです。一部で砂岩として報告されていますが笏谷石です。

これも「越前式宝篋印塔」と呼ばれているものです。

投稿済みです。こちら を参照してください。

京極高次廟

清滝寺京極家墓所(滋賀県米原市)にあります。笏谷石製切妻妻入りの石廟と月輪装飾をもつ宝篋印塔(写真5)です。

墓所は2025年1月現在非公開です。

(A)左から1・4番目の石廟は花崗岩(斑岩)、他は笏谷石。内部の五輪塔は、左から1番目のみ花崗岩(斑岩)、他は笏谷石。(B)6代藩主矩広廟、五輪塔・石廟とも笏谷石、(C)7代藩主邦広廟、五輪塔・石廟とも笏谷石。

松前藩主松前家墓所

(佐藤雄生 2013年他)

松前藩主松前家墓所は、松前城(福山城)の北、寺町の一角にある曹洞宗大洞山法幢寺にあります。

松前藩では、1630年代に有力家臣らが反屋根平入りの笏谷石製石廟を採用しています。

松前藩主が石廟を採用したのは、松前家7世(2代藩主)公廣の没した寛永18年(1641年)で、その型式は「越前式」の切妻妻入りでした。加賀藩などで使用されなくなった後も、1760年代までは笏谷石製石廟が、さらにその後も御影石(花崗岩)製石廟となり造立し続けられています。

国指定史跡です。

松前家墓所の石廟は総数23基ですが、松前藩では重臣を中心に数多くの石廟が造立されています。

松前藩主松前家墓所

松前郡松前町松城341

松前城(福山城)駐車場から歩きました。北500mほどです。

墓所境内は無料です。

笏谷石の流通

越前藩主となった結城秀康は、足羽山の石間歩(いしまぶ)(採掘場)の権利を本多大蔵等上級武士8人に与えましたが、万治2年(1659年)には福井藩内に間歩持を許可された石屋が24人いたとの記録があるようです(福井県 1996年)。最初は藩の施策として藩主導で行っていたものが、しだいに民間ベースに移行していったという流れでしょうか。

切り出された石は河戸で石積船に乗せ、足羽川・九頭竜川を下り三国湊から全国各地にも運ばれました。

山形県鶴岡市椙尾神社には、慶長16年銘の石鳥居があり、青森県下北半島でも、むつ市田名部の恐山円通寺墓地の五輪塔など、地蔵像・石塔・石室・笠塔婆・石鳥居など20基ほどが確認されています。北海道松前町では、松前藩主石廟をはじめ、江戸初期から中期にかけての笏谷石の石廟・墓塔が460基あるそうです。

船のバラストを兼ねて多くの笏谷石が運ばれ、石廟・石塔・石仏のほか、土木・建築用の石材としても流通していたようです(福井県 1996年)。

福井独自の石文化を形作ってきた笏谷石ですが、石職人の減少や安い外国産石材にもおされ、1998年に採掘が終了しています。しかし現在、不要になった笏谷石の回収・再加工・販売によって、笏谷石文化を継承しようとする試みもあるそうです。

笏谷石については、継続して追跡していくつもりです。

また、ここで取り上げた墓所は、個別に投稿していく予定です。

参考文献

・福井県『福井県史』通史編3 近世1 1994年

・福井県『福井県史』通史編4 近世2 1996年

・福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館『一乗谷の宗教と信仰』第10回企画展図録 1999年

・金沢市『野田山・加賀藩主前田家墓所調査報告書』金沢市文化財紀要250 2008年

・佐藤雄生「北海道」『近世大名墓の世界』季刊考古学別冊20 雄山閣 2013年

・三井紀生「越前式石廟の形式と地方進出について」『若越郷土研究』60巻1号 福井県郷土誌懇談会 2015年

・古川登「福井市高雄神社石造多層塔の研究」『若越郷土研究』61巻2号 福井県郷土誌懇談会 2017年

・『史跡清滝寺京極家墓所保存活用計画』米原市教育委員会 2022年

・福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館『福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館ガイドブック』 2022年

2025年1月19日投稿。2025年2月28日追記。追記。