朝倉氏築城奥義書

朝倉氏の城郭 (6)

朝倉氏と『築城記』

朝倉氏には、数多くの同時代史料、滅亡後比較的早期に編さんされたと考えられている史料が残っています。滅亡した大名家にこうした史料が残ることは希ではないかと思います。これらの中には、朝倉氏の家訓や説話をまとめた『朝倉孝景条々(朝倉敏景十七箇条)』『朝倉宗滴話記』、朝倉氏の起源伝説を物語る『赤淵大明神縁起』、朝倉氏代々の年紀、通史をまとめた、『朝倉家伝記』『朝倉始末記』『越州軍記』などがあります。他にも、朝倉氏の菩提寺であった心月寺文書、また、幕府や公家などと深い関係をもっていたことから、公家衆の日記などにもたびたび登場します。

ここでは、5代朝倉義景に相伝された『築城記』を取り上げます。中世城郭の構造について当時の考え方、用語などを知ることのできる貴重な史料です。江戸幕末に塙保己一が収集・編さんした『群書類従 武家部』に収録されており、国立国会図書館・内閣文庫・宮内庁書陵部等に写本があります。異本に『用害之記』があります。

滋賀県立安土城考古博物館に、『築城記』をもとにした中世城郭の模型(写真1)があることはご存じの方も多いと思います。ただ、中世城郭を歩かれている方はおそらく皆さん違和感をもたれる模型だと思います。このことについては最後にふれたいと思います。

滋賀県立安土城考古博物館

『築城記』

ここでは、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館(佐藤圭)『朝倉氏の家訓』福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館古文書調査資料2 2008年刊 をもとに、原文は省略し、訳文と読み下し文は基本そのまま引用させてもらっています。ただし、注釈(※)については加除しています。『日本城郭辞典』は『朝倉氏の家訓』からの引用ですが、すべてではありません。

本書の構成は四十四か条の条書と挿図三点です。 条番号と表題(「第一条 水の手」など)は(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2008年)によるものをそのまま使用します。原文にはありません

『築城記』用害の事

第一条 水の手

(訳文)

「山城の事然るべく相見ゆるなり。然れども水無きは詮無く候関、努々水の手遠くはこしらえべからず。又水のある山をも、尾続きを掘り切り、水の近所の大木を切って、その後水の留まる事あり。よくよく水を試みて山をこしらうべきなり。人足等無体にして聊爾(りょうじ)に取りかかり然るべからず。返す返す出水のこと肝要候条、分別あるべし。末代人数の命を延ばす事は山城の徳と申すなり。城守も天下の覚えを蒙るなり。日夜辛労を積んでこしらうべき事肝心なり」

(読み下し文)

山城というものはそれ自身充分なものの様にみえる。しかし水が無くては結局無意味なものだから、決して水の補給路が遠くなるようには造ってはならない。また水が出る所の山の尾根を掘り切ったり、水の近くの大木を切り取ったりしてその後に水が止まってしまうことがある。充分に用水の確保を考えて山城を造営しなくてはならない。人足等が強引に後先を考えずにとりかかってはならない。念入りに水を確保することが肝要であるから気を付けて判断しなくてはならない。後々まで軍勢の命を延ばすことは山城の徳というものだ。城主も天下の名声を得るものだ。日夜心身を砕いて造らなくてはならないということが肝心だ。

国立国会図書館デジタルコレクションから。天保2年(1831年)写し。以下同じ。

『築城記』,写,天保2. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2541395 (参照 2025-02-09)

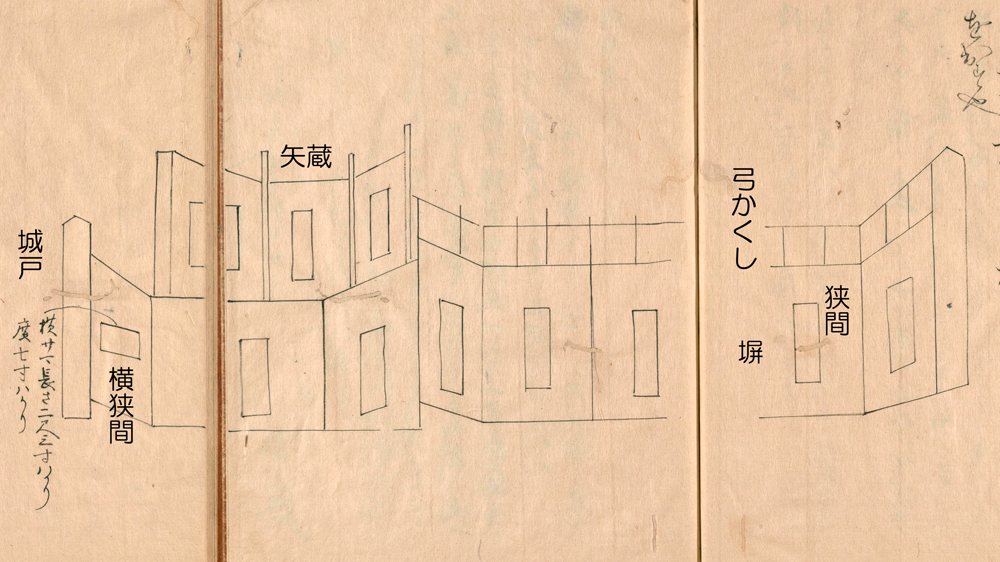

第二条 塀・矢狭間

(訳文)

「塀の高さ五尺二寸ばかり。狭間の長さ三尺二寸ばかり。狭間の口の広さ、ぬりたて七寸ばかり。狭間のかどをよく下ろして、矢の出よき様にこしらうべきなり」

(読み下し文)

山城の塀の高さは五尺二寸(約158cm)ほど、狭間の縦の長さは三尺二寸(約97cm)ほど、横の広さは施工時で七寸(約21cm)ほどとする。狭間の先端部を下に向けて矢が出やすいように作らなくてはならない。

第三条 狭間の数

(訳文)

「狭間の数は一町の面に三十と申す。四町に百二十ばかり然るべしとなり。然れども数のこと様体によるべし。矢出て敵いたむべき所を見計らいて多くも切るべきなり。またみとおりの狭間などといいて、昔は切らず候事候。然れども入らざる狭間をば狭間蓋をして塞ぐ事なれば、狭間多くして苦しからず。口伝多し」

(読み下し文)

狭間の数は一町(約109m)につき三十という。すなわち四町に百二十ほどがよいという。然し数のことは状況によるものであり、矢が出て敵が傷付くような所を見計らってそこに多く作るべきである。また「みとおりの狭間」などといって昔は作らなかったこともある。しかし不用の狭間は狭間蓋をして塞ぐのだから狭間の数が多くとも差し支えない。口伝が多くある。

第四条 矢蔵

(訳文)

「矢蔵は塀の棟よりも二尺高く上ぐるなり。弓一張りたつほど然るべし。矢蔵数多(あまた)候ことは然るべく候。大いに上ぐべからず。小さき矢蔵は七尺四方ばかり然るべく候なり」

(読み下し文)

矢蔵は塀の棟より二尺(約60cm)高く作るものである。弓一張り分の足場があればよい。矢蔵の数が多くあるのはふさわしいことだが、大きく作ってはならない。小さい矢蔵は七尺(約212cm)四方でもよい。

※「矢蔵」は(写真4・6)参照。

第五条 矢蔵の狭間

(訳文)

「矢蔵の狭間は三尺ばかり、口六寸ばかり、狭間の下八寸ばかりたるべし」

(読み下し文)

矢蔵の狭間は縦三尺(約91cm)横六寸(約18cm)ほど、狭間の下と床面の間は八寸(約24cm)ほどである。

※(写真4)参照。(写真6)の矢蔵には狭間がありません。矢楯を使用しています。

第六条 弓がくし

(訳文)

「弓がくしは三尺(約91cm)ばかり、筵など然るべく候」

(読み下し文)

弓がくしの長さは三尺(約91cm)ほどである。筵(むしろ)などで作るのがよい。

※「弓がくし」とは塀の上の施設。(写真4)参照。

第七条 木戸

(訳文)

「木戸は柱間七尺、柱はいかほども太くて然るべく侯。寸法はあるべからず候なり」

(読み下し文)

木戸は柱間七尺(約212cm)、木戸柱はどんなに太くともよい。寸法にきまりはない。

第八条 (第六条と重複)

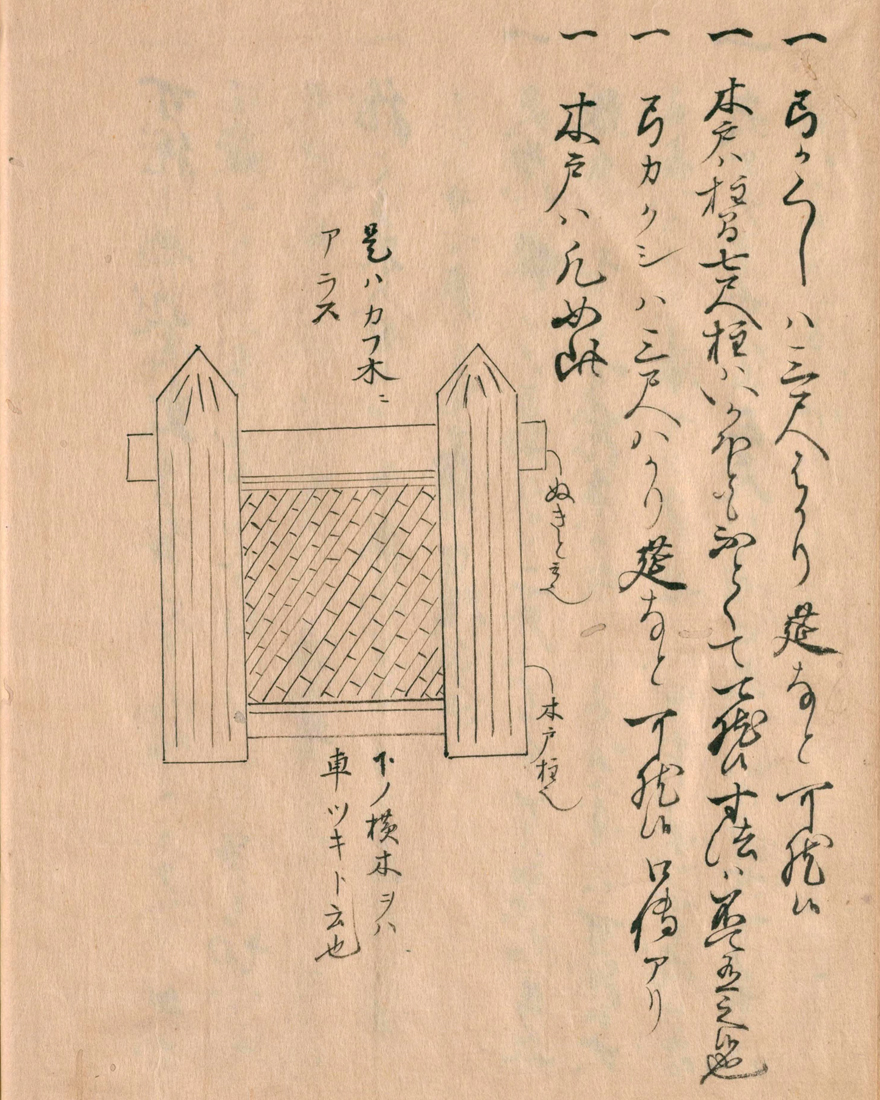

第九条 木戸の図

(訳文)

「木戸は凡そかくの如し」

(図3注記)「これは冠木にあらず。貫というなり。木戸柱なり。下の横木をば車突きというなり」

(読み下し文)

木戸は大体この図のようなものだ。

(図3注記)冠木門ではない。貫(ぬき)という(上の横木)。木戸柱である。下の横木を車突(くるまづき)という。

国立国会図書館デジタルコレクションから。

第十条 木戸の戸

(訳文)

「かい有る木を十六角ばかりに削り候。閂をして内よりさす。横に木を渡すなり。しおり内へ明けるなり。片開きは左へ開くなり」

(読み下し文)

充分効果のある木を十六角ほどに削る。閂(かんぬき)を内からさして横に木を渡す。枝折戸は内側へ開ける。片開きの場合は左へ開く。

※「しおり」「枝折戸(しおりと)」 木や竹を折り曲げるなどして作った、簡素な作りの開き戸。

第十一条 狼煙

(訳文)

「狼煙は篝を焼くごとく木を積みて置くなり。用の時火を付くる。狼の糞をくぶるなり。狼煙煙上へよく立ち上るなり」

(読み下し文)

狼煙は篝(かがり)を焼くように木を互い違いに組んでおくものである。用のときに火を付け、狼の糞をくべる。そうすれば狼煙の煙が上の方へよく立ち昇るものである。

第十二条 篝

(訳文)

「篝焼くは干したる木を長く積み、風面より火を付くるなり。また生木をば多く積みて消えざるように焼くなり。何れも木多く積み、火太く強く見え候様に候なり」

(読み下し文)

篝(かがり/篝火(かがりび))を焼く場合は乾燥させた木を積み上げ、風上から火を付ける。また生木を多く積んで消えないように焼く。何れの場合も火が太く大きく見えるようにするものである。

第十三条 縄打ち

(訳文)

「平城は始めてこしらえ候時、先ず縄打ちをするなり。必ず土居出来て内狭くなり候。土居の広さなどよく分別して、縄打ちにて広くも狭くもなるなり。地割とは云うべからず。縄打ちと云うべきなり」

(読み下し文)

平城は造り始める時に先ず縄打ちをする。土居ができると必ずその内側が狭くなるものだ。土居の広さをよく考えて判断して造るべきである。縄打ちによって広くも狭くもなるものだ。地割といってはいけない。縄打ちといわなくてはならない。

※「土居」土塁。

第十四条 追手口

(訳文)

「追手の口は土橋然るべきなり。自然板橋などは火を付くる事あるなり。切って出て良き方を土橋にするなり」

(読み下し文)

追手の口には土橋を設けるのがよい。板橋などでは火を付けて焼かれることもあり得るからだ。出撃するのによい方は土橋にすることだ。

第十五条 搦手口

(訳文)

「搦手の口、掛け橋も苦しからず。但し様体に依るベし」

(読み下し文)

搦手の口は架橋でもよい。ただ様子にもよる。

第十六条 木戸柱

(訳文)

「木戸柱の口の広さ九尺ばかり、長(たけ)は土の上一丈ばかり。一方に一本、両方に二本なり。柱は面を広く、四角に作りて立つベし。地へはいかほど深く入れてよきなり。潜り木戸は右の方にあるべし」

(読み下し文)

木戸柱の間口は九尺(約273cm)ほど、高さは地面から一丈(約303cm)ほどとする。一方に一本、両方では二本の柱を立てる。面を広くとって四角に作る。地中へはどれほど深く入れてもよい。潜り木戸は右の方に作る。

第十七条 木戸 (一)

(訳文)

「木戸は内へ入りてかまえ候なり。土居にでも石ぐらにでも塀にでも、透きのなきように立つるなり」

(読み下し文)

木戸は内側に入り込んで設け造るものだ。両側が土居であっても、石垣であっても、塀であっても、木戸とそれらとの間にすきまのないように建てるものだ。

第十八条 木戸 (二)

(訳文)

「城の戸口をば内の見えぬように右がまえにひっつめて、外より内の見えざるようにこしらえるなり。また城の戸より内の少し広くなるように心えベきなり」

(読み下し文)

城の出入口は内側が見すかされないように右構えにきっちりと寄せて外から内が見えないように造る。また城の戸よりも内側が少し広くなるように心得よ。

第十九条 木戸 (三)

(訳文)

「城の木戸と家の間は、鑓を二段三段ばかり突くるように心得ぺきなり」

(読み下し文)

城の木戸と家との間は、鑓(やり/槍)を二段三段ほど突けるだけの空間があるように心得よ。

第二十条 大手と搦手

(訳文)

「追手へ(大手とも)、敵付く時は、搦手より切って出るようにこしらうべきなり」

(読み下し文)

追手(大手とも書く)に敵が攻勢をかけてきた時は、搦手から切って出るように造らなくてはならない。

第二十一条 ただら塀

(訳文)

「大手の口にさし出し候て半町ばかりに、内に塀四五間ばかり付け、外に篝を焼くなり。是をただら塀と云うなり。または出ばりの塀とも云うなり。このうちに篝焼く者居るなり」

(読み下し文)

大手の口に突き出して半町(約55m)ほどのところに長さ四~五間(約7.3~9.1m)の塀をつくり、篝(かがり/篝火(かがりび))を焼く。是を「ただら(たたら)塀」、または「出張塀」という。その内側には篝を焼く役目の者が控えている。

第二十二条 構えの塀

(訳文)

「城の戸を内二間ばかり、塀付くる事あり。是を構の塀というなり。または入らざる事か」

(読み下し文)

城の戸の内側に二間(約3.6m)ほど塀を付けることがある。是を構(かまえ)の塀という。あるいは不要のことであろうか。

※「構(かまえ) 容易に侵入出来ないよう油断なく造られた一区画の場所をいう。屋敷構・総構・黒構・透構などという場合に用いられている「構」である。また郭と同意に用いられた例もある(以下略)」『日本城郭辞典』東京堂出版 1971年(初版)。

第二十三条 黒構

(訳文)

「城の内も見えず、また土居も高く家も見えざるを黒構というなり」

(読み下し文)

外から城の内部が見えず、また土居も高くて家も見えないのを黒構という。

第二十四条 透構

(訳文)

「城の口より家も見え、また土居も柵を振り、内の見ゆるをば透構というなり」

(読み下し文)

城の口から家も見え、土居も柵をめぐらし内側が見えるのを透構という。

第二十五条 柵

(訳文)

「柵の木の長さ、土より上六尺余りたるべし。凡そ一間の内に五本ばかり立つベし。ただ木の大小により心得あるべし。人のくぐらざるほどに立つベし。横縁は内にあつべし。縁四つあるべし。下の縁、膝の通りに結うべきなり。縄の結い目は外にあるように結うべし。また外に横縁を結うもあり。ただそれはやがて塀を付くべき心得なり。柵も塀のごとくところどころ内へ折て結うが強くよきなり。また塀にする柵は、縄結い目内にあるべし。また山城の時は、塀低くあるべし」

(読み下し文)

柵の木の高さは地面から六尺(約182cm)余りなくてはならない。大体一間(約182cm)に五本ほど木を立てる。ただ木の大小により状況を判断せよ。また人がくぐらないように立てよ。横木は内側にあてる。四本の横木をあてる。下の横木は膝の高さに付ける。縄の結い目は外側にあるようにする。また外側に横木を結う場合もある。それは後から続けて塀を付けるためのものである。柵も塀と同様に所々に内側に折れて組むのが強くするためによい。また塀にする柵は縄の結い目を内側にしなくてはならない。また山城の時は塀は低くともよい。

第二十六条 もがり竹

(訳文)

「もがり竹は枝を削ぎてもぐましきなり。また処々木の柱を立つるなり」

(読み下し文)

虎落(もがり)の竹は枝を削いでもぎ取ってはならない。また所々に木の柱を立てなくてはならない。

※「虎落(もがり) 模雁(俗字)、茂架擁ともかく。いくつかの様式があった。節ごとに枝を付けた竹を並べて物を掛けて干すような形にするもの。太い竹の先を斜めに削って竹槍の先のようにし、これを筋違いに組み合わせて、根本を地に埋め立て、竹と竹とを縄で固く結び合わせるもの。これを戦時には城の内外に鹿垣、逆茂木などとともに設置する。城の土居の上に、塀と平行に設けるものを内虎落(うちもがり)という」『日本城郭辞典』。

第二十七条 さかもがり

(訳文)

「土居にさかもがりを結う(事)。杭を打ち、横木を結い、それへ折りかけ結うなり。また陸(ろく)地に結うは竹の先を腰の通りにあるほどに本を低く杭を打ち、横木を結うなり」

(読み下し文)

土居に逆虎落(さかもがり)を結うには、まず杭を打ち、横木を組み付け、それに折りかけて結うものである。また平らな所に結うには、竹の先端が腰のあたりに来るようにもともと低く杭を打ち横木を結うものだ。

※逆茂木。枝の付いた樹木を逆さまに取り付けたもの。有刺防御物のこと。(写真8)参照。

第二十八条 角より敵が付く

(訳文)

「塀、柵の木、虎落、何れも角を回して結うなり。角より敵付くによりかくのごとしと云々。口伝あり」

(読み下し文)

塀も、柵も、虎落も、何れもかどの部分を緩やかに廻して結うものである。それは角から敵が侵入するからだ。口伝がある

第二十九条 木戸の上の橋、あしだ狭間

(訳文)

「城戸の上を武者の駆け通るように橋を広く強く架けて、面に板を打ち、矢狭間を切り、また足だ狭間を切るべし。あしだ狭間とは板に狭間を切りて、その狭間蓋に取っ手のようにして、足にて開き射るをいうなり」

(読み下し文)

城戸の上に武者が走って通れるような橋を広く強固に架けて、その表側に板を付け、それに矢狭間を切り、また足駄狭間を切る。足駄狭間とは板に狭間を切ってその狭間ふたを取っ手のようにして足で開いて射るものをいう。

※「足下狭間(あしだまさ) 建物の床面から建物外を射たり石を落としたり、槍で突いたりするために、建物の壁寄りの所につくった狭間。足で操作し得るような狭間の蓋がつけであった」『日本城郭辞典』。

第三十条 走り矢蔵

(訳文)

「走り矢蔵は常の矢蔵の如くこしらへ。塀の中に広くあけて、狭間をあまた切りて、走り廻りて射るをいうなり」

(読み下し文)

走り矢蔵は、普通の矢倉のように作って、塀の中に広い空間を設け、狭間を多数作って、走り回って射るのをいう。

※「近世では、これが永久築城の本建築になった。多門(多聞)といわれるものと同じである」『日本城郭辞典』。

第三十一条 出し矢蔵

(訳文)

「出し矢蔵、かき矢蔵というはかきて歩くなり。出し矢蔵もこの心得あり」

(読み下し文)

出し矢蔵、かき矢蔵というのはかいて持ち運べるものをいう。出し矢蔵も同様である。

第三十二条 井楼

(訳文)

「井楼を上ぐるは、先ず裾ばかりに柱をふんばらせ、強く立つるなり。一重上ぐるは狭間を下にて切りて、面の方を先ずとく上ぐべきなり。一重の時も上へあげかさぬるように柱の心えをして上ぐるなり。また夜中にあぐるがよきなり。敵へ近く上ぐる時かくの如し。昼は敵見すかし、矢を射、上げにくきなり。面に矢を防ぐ用意をして上ぐるなり。この時のたてこしらへ様あるべし」

(読み下し文)

井楼を上げる場合は、先ず裾の部分に柱をふんばらせて強く立てる。もう一重上げる場合は、狭間を下の階に作っておいて表の方を先ず早く上げよ。その場合も上へ揚げて重ねるように柱の準備をして上げるものだ。また夜中に上げるのがよい。敵の近くに上げる時はこのようにする。昼は敵が見通して矢を射るから上げにくいものである。表に矢を防ぐ用意をして上げるものである。このような組み立てのこしらえ方が重要である。

※城楼、櫓。ただし、仮設的な施設として書かれている。

第三十三条 平城の塀

(訳文)

「平城の塀は高さ六尺二寸、狭間の長三尺玉寸ばかりたるべし」

(読み下し文)

平城の塀の高さは六尺二寸(約188cm)、狭間の縦の長さは三尺五寸(約106cm)ほどがよい。

第三十四条 折塀

(訳文)

「折塀は二間直ぐに付きて、一間折るべし。折目に狭間一つ切りて、両方に狭間二つ有るべし」

(読み下し文)

折塀は二間(約3.6m)のまっすぐな塀の隣の一間を折る。折れたところの塀に狭間を一つ作る。屈曲した部分の両側では狭間が二つある。

※「土居・石垣が直線でも、側防のために、その上の塀だけを屈曲させたものをいう。屏風のように折ったものを屏風折という」『日本城郭辞典』。(写真4)参照。

第三十五条 塀の力竹

(訳文)

「塀のカ竹二通りに内に在るべし」

(読み下し文)

塀の補強の竹は内側に二筋作るものだ。

第三十六条 弓がくし

(訳文)

「弓がくしは三尺ばかりに在るべし。いなはぎ筵先ずは然るべく候」

(読み下し文)

弓がくしの縦の長さは三尺(約91cm)ほどで稲掃筵(いねわらむしろ)でつくるのがまずよかろう。

第三十七条 矢蔵 (一)

(訳文)

「矢蔵は塀より二尺ばかり内へ入りであぐる事。是は掻楯に射付け候矢をかき落し、塀の内にて取るべきためなり。また塀にかかわり候はで然るべく候」

(読み下し文)

矢蔵は塀の内側二尺(約60cm)ほどの所に作る。これは掻楯(かいだて)に突き刺さった矢を掻き落とすのに塀の内側で取ることができるからである。また塀と関係なく作ってもよい。

※「掻楯」とは「垣楯」の変化した語で、「矢楯」のこと。

第三十八条 矢蔵 (二)

(訳文)

「矢蔵は塀の上二尺余り、狭間、面の方二つ然るべし。狭間の戸は前へ引き開き候。蔀の如く外へ押し出すもあるなり。所に依るべし」

(読み下し文)

矢蔵は塀の上二尺(約60cm)ほどの所に作る。その狭間は表の方に二つ作る。狭間の戸は前に開く開き戸とする。蔀(しみと)のように外に押し出して開けるものもある。その場所の具合によるものだ。

※「蔀」(蔀戸/しとみど)とは、平安時代から使われてきた戸板を上下に開閉する形式の戸です。

第三十九条 矢蔵 (三)

(訳文)

「矢蔵板をば横に敷くなり。すのこも横竹なり。縦はすべりて悪きなり」

(読み下し文)

矢蔵の床板は横方向に敷く。簀の子(すのこ)も横方向に竹を敷く。もし縦方向にすると足が滑って具合が悪い。

第四十条 横狭間

(訳文)

「城戸の脇に自然横狭間を切り侯わば、内の左に有るべく候。大事の狭間にて候。つまびらかにあり。また横狭間を切る所に横板を打ちて、それより鑓を出すなり」

(図4注記)「横狭間長さ二尺三寸ばかり、広さ七寸ばかり」

(読み下し文)

城戸の脇にもし横狭間を作る場合は、内側から見て左に作るべきである。これは大事な狭間である。図に詳しく書いてある。またこの横狭間を作るところには横板を打って、そこから鑓(槍)をくり出す。

(図4注記)「横狭間長さ二尺三寸(約70cm)、広さ七寸(約21cm)。

国立国会図書館デジタルコレクションから。

第四十一条 武者走りと犬走り

(訳文)

「土居の塀より内は武者走りというなり。外は犬走りという。塀の縄打ちの時、犬走り一尺五寸置きて然るべく候。武者走りは三間ばかり然るべきなり」

(読み下し文)

土居の塀より内側の部分を武者走りという。外側の部分を犬走りという。塀の縄打ちの時に犬走りの幅は一尺五寸(約45.5cm)置くのがよい。武者走りの幅は三間(約5.5m)ほどがよい。

※「武者走 城内から土居の上に登り降りする坂道をいう。雁木坂・重なり坂・合う坂の三つを武者走り三段という。また流によっては、土居上の平地をも武者走という。この土居上の平地は馬踏という流もある」『日本城郭辞典』。

第四十二条 木

(訳文)

「城の外に木を植えまじきなり。土居の内の方に木を植えて然るべきなり」

(読み下し文)

城の外側には木を植えてはならない。土居の内側は木を植えるのが妥当だ。

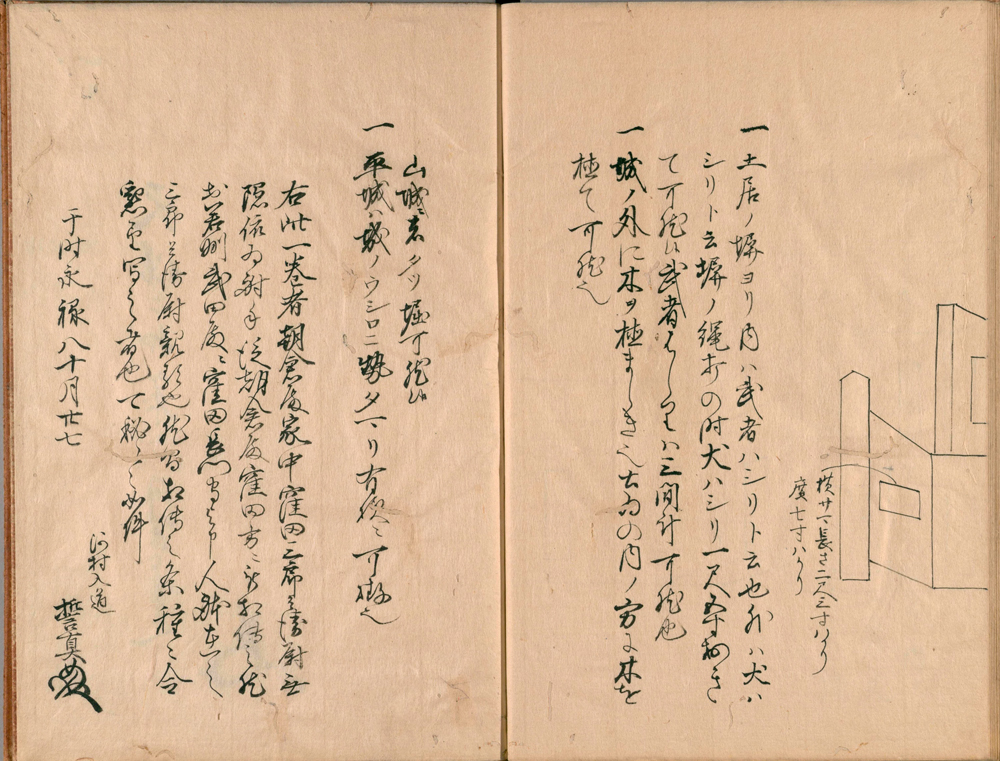

第四十三条 竪堀

(訳文)

「山城には竪堀然るべく侯」

(読み下し文)

山城には竪堀を造るものだ。

第四十四条 勢溜り

(訳文)

「平城は城の後に勢溜り有る様に拵うべきなり」

(読み下し文)

平城は城の後に軍勢が一時集まる場所があるように造るものだ。

※「勢溜り 城内の一部に、兵士を一時集まっておらしめるため、設けた場所。若干の面積を占め、柵や矢来などで囲った一区域の所。味方の城に来襲した敵の部隊を、夾撃したり牽制したりするため、城外に設けた場合もあった」『日本城郭辞典』。

奥書

「右この一巻は、朝倉殿家中窪田三郎兵衛尉隠れなき射手たるによって、朝倉殿より窪田方に相伝せらる。然るに若州武田殿に於いて窪田長門守と申す人体在り。三郎兵衛尉の親類なり。然る間、相伝の条種々懇望せしめ写すものなり。秘すベし秘すベし、件のごとし。

河村入道

時に永禄八 十月廿七 誓真(花押)」

左頁冒頭が「竪堀」。国立国会図書館デジタルコレクションから。

これを要約すると、本書は朝倉義景に伝えられた一巻の伝書で、義景は家中の有名な射手窪田三郎兵衛尉にこれを相伝し、さらに三郎兵衛尉は親類の若狭守護武田義統の臣窪田長門守に相伝。河村誓真はこの窪田長門守に本書の相伝を懇望して永禄8年(1565年)に書写した、といった経緯が奥書に書かれています。

窪田氏は朝倉氏の内衆、譜代の直臣の家柄であり、文明13年(1482年)11月の一乗谷2代氏景の代始にあたり、その表十五間座敷で御台(酒食)を下された14人の直臣の5番目に窪田入道の名があるようで、その後も窪田氏は義景の代まで代々の当主の近臣として活躍しています(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2008年)。

本書を書写した河村誓真(正秀)は、室町幕府の政所執事を世襲した伊勢氏の臣で、伊勢貞孝らのもと天文年間から天正5年(1577年)にかけて活動しました。多くの故実書を書写編集した一流の故実家として認められおり、『続群書類従』にも故実礼法に関する聞書「河村誓真聞書」、武家故実をまとめた「河村誓真雑々記」などが収録されています。

永禄5年(1562年)3月、伊勢貞孝は失脚・敗死し、伊勢氏は没落しますが、その一族が永禄5年以降一時期若狭武田氏を頼り小浜城に逃れていることから、この時期に河村誓真は『築城記』を書写したのではないかと想像しますが確証はありません。

永禄13年(1570年)4月5日には、京都の織田信長宿所で催された音曲の会に出仕していることが確認されているようです。

朝倉義景相伝の奥義書などというと隠匿された秘伝書のようですが、築城法という性格からすると、朝倉家臣団の中では周知されるべき代物だったのではないかと思います。奥書の「秘すベし秘すベし」は、河村誓真が勝手に書写したことに対してなのかもしれません。

成立年代

奥書によって、河村誓真が書写した時期は永禄8年(1565年)10月27日であることは分かりますが、『築城記』の成立年代については不明です。義景の代の創作なのか、それとも前代からの相伝なのかも分かっていないようです。

鉄砲や鉄砲狭間の記載がないことから、鉄砲の普及以前のものであることは間違いないと考えられています(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2008年)。

あとは私見ですが、山城についての記述が前半にまとめられているのに対して、「竪堀」が最後の方にあり、説明もほとんどありません。(写真5)は写本ですが、これが原本通りだとすると、文頭の「一、(ひとつ)」もなく、明らかに後から付け足されたように見えます。そうだとすると、当初の成立年代は、畝状空堀群(畝状竪堀)が普及する以前、少なくとも天文年間(1532~1555年)の前半ないしはそれ以前までさかのぼるのではないかと思います。

作事の記述が大半で、畝状空堀群やその後の横堀、虎口導線など、全体の設計(縄張り)が軽視されているように見えるのも、時代性を反映しているのかもしれません。

「平城」についての記載が多いことも、16世紀前半以前の特徴かもしれません。ただし、朝倉氏の場合、七尾城(福井県七尾市)や観音寺城(滋賀県近江八幡市・東近江市)など他の守護大名のように山上へ居館を移していないので、これは時代の決め手にはならないかもしれません。

要約

第一条 山城の意義と立地条件。

第二条~第六条 山城の塀と狭間、矢蔵。

第七条~第十条 山城の木戸。

第十一条 狼煙。

第十二条 篝。

第十三条 平城の設計にあたっての「縄打」。

第十四条~第二十四条 主に平城の城の出入口。

第二十五条~第二十八条 柵と土居の防御施設である虎落・逆虎落。

第二十九条~第四十一条 主に平城の矢蔵と塀、井楼など。

第四十二条 城の内外の植栽。

第四十三条 山城の竪堀。

第四十四条 軍勢を一時集めておく勢溜り。

山城と平城

第一条~第十条は「山城」、第十三条~第二十四条、第二十九条~第四十一条は主に「平城」の説明になります。

塀、矢狭間、矢蔵、弓がくし、木戸など基本点は「山城」と「平城」ともに共通しますが、より細かい仕様は「平城」について書かれています。

普請・作事・その他

「普請」とは土木工事のことで、「作事」が建設工事のことになりますが、ここでの記述のほとんどは「作事」に関するものです。

普請に関する記述は、第四十三条の「竪堀」ぐらいです。第一条に「掘り切り」ること、第十三条に「土橋」、第十七条に「石ぐら」(石垣)の名称があり、「土居」(土塁)はたびたび登場しますが、これらは「作事」との関連ででてくるだけで、そのことについて直接説明しているわけではありません。

普請・作事以外では、第十一条と第十二条に「狼煙」と「篝(かがり)」について、第四十二条で植栽についての記述があります。

「櫓」 (矢蔵・井楼)

「櫓」には「矢蔵」と「井楼」がありますが、一般的なイメージとしての「櫓」は「井楼」の方になります。

「矢蔵」は「弓一張り分の足場」(第四条)程度の、塀上の射場ということだと思います。

「矢蔵」については挿図(図4)があります。また、『朝倉氏の家訓』(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 2008年)の解説でも紹介されていますが、(図6)の『後三年合戦絵巻』が参考になります。後三年合戦は平安時代末期ですが、絵巻自体の成立年は貞和3年(1347年)なので、そこまで年代に開きはないと思います。ただし、矢狭間など違いがあります。また、『築城記』では「矢蔵」を塀より60cmばかり内側につくることとしています(第三十七条)。

台東区立図書館デジタルアーカイブから。

「矢蔵」のうち、塀の上に長く作られているものを「走り矢蔵」(第三十条)、移動式を「出し矢蔵」(第三十一条)と呼んでいます。

城門・(虎口)

「大手」、「追手」、「搦手」は用語として登場しますが、「虎口」は見えません。

追手口は「土橋」にすること。搦手は「板橋」(架橋)でもかまわないとします(第十四条)。

木戸について、冒頭の絵図(図2)が「冠木門」ですが、これについての解説はありません。(図3)は第九条が解説になります。「冠木門」ではないとしていますが、名称は不明。

木戸の位置は、内側(城内側)に少し下げ、外から中が見えないように右構え(右に寄せる)こと(第十八条)。「潜り木戸」についても右側としています(第十六条)。

城門の防備について、木戸の脇から城戸前の敵兵を槍で突く狭間を「横狭間」(第四十条)(図4)、城戸の上に設けた狭間は、足下にあること、足で狭間蓋を開閉することから「あしだ狭間」と呼ぶようです(第二十九条)。「石落とし」のようなものだと思います。

城門の上の「矢蔵」については、「橋」と呼んでいます(第二十九条)。

遮蔽施設 (土塁・石垣)

土塁・石垣の用語はありません。土塁は「土居」、石垣は「石ぐら」になっています。両者はすべて平城の関しての記述になると思います。具体的に設置位置などがあるのは第十七条の木戸の両側のみです。

遮蔽施設 (塀)

直線的な「塀」にも、途中で二間(約3.6m)・一間の折れを入れる「折塀」(第三十四条)があるようです(図4)。

現在一般的には、城門や虎口の正面内外にあって、目隠しや直進を妨げる土塁・石垣・塀について、外側を「かざし」、内側を「蔀(しとみ)」と呼んでいますが、ここでは、

・外側「かざし」 ⇒ 「ただら塀」 「出張塀」(第二十一条)

・内側「蔀」 ⇒ 「構えの塀」 (第二十二条)

としています。

ちなみに、新府城(山梨県韮崎市)では、「蔀」 を「シトミの構え」と呼んでいます。

塀上部の施設に「弓がくし」があります(第六・三十六条)。これは(図4)に描かれていますが、よく分からない施設です。(図6)にも描かれていている、合戦で使用する矢楯のように見えますが、矢楯は第三十七条に「掻楯」として登場するので別ものです。筵(むしろ)で作るということですが、それだと火矢に対処できないようにも思えます。

塀を越えてくる矢を捉える施設だと思うのですが、名称からすると塀上の射手を隠すということでしょうか。ただし、塀上の射場は「矢蔵」のはずです。

遮蔽施設 (柵 その他)

「塀」と「柵」の使い分けは不明です。

ただ、柵(第二十五条)は有刺防御物の「もがり竹」(第二十六条)、「さかもがり」(第二十五条)と並べて書かれていることから、敵兵に対する障害物としての役割が基本なのかもしれません。

(写真7)の模型では、切岸の中段に「さかもがり」が、下段に「柵」を置いています。ただ、『築城記』では、柵の横木は内側に、と書いているのに外側にあるなど正確ではありません。

滋賀県立安土城考古博物館

(左)吉野ヶ里遺跡(佐賀県神埼市・吉野ヶ里町)、(右)蒲原城(静岡県静岡市)。逆茂木(さかもぎ)に代表される有刺防御物は、吉野ヶ里遺跡や愛知県朝日遺跡など弥生生時代の環濠集落の方が有名かもしれません。

まとめ

多くの方が『築城記』を知るきっかけは滋賀県立安土城考古博物館の展示だと思います。しかし、この模型は違和感アリアリで、これは『築城記』に具体的な記述がないことが原因なのかと思っていました。そもそも秘伝の奥義書など眉唾もので、江戸時代に創作された贋物ではないかとも疑っていました。といっても、あまり深くは考えていませんでしたが。

『築城記』は、今回、朝倉氏の城郭を扱う上で一応読んでおこうと思っただけなのですが、意外にも由緒正しく、時代的な裏付けがしっかりしていて、内容も想像していた以上に具体的で、数多くのヒントを含んでいました。

中世山城の復元が各地で行われていますが、今回『築城記』を読むまでは、一体何を根拠にしているのかと思っていました。ただ、高根城(静岡県浜松市)は明らかに『築城記』を参考にしていますが、荒砥城(長野県千曲市)、足助城(愛知県豊田市)あたりはどうでしょうか。荒砥城、足助城の曲輪周囲の柵列では、敵兵に射貫かれてしまいます。

滋賀県立安土城考古博物館の模型は、『築城記』では書き分けている山城と平城を区別しないどころか、折衷案的な、方形居館を丘城(平山城)にのせるという暴挙のおかげで、まったくリアリティのないものになっています。防御の要として『築城記』で詳説している「矢蔵」も驚くことに完無視。まさかとは思いますが、「矢蔵」と「井楼」を同一視してしまったのでしょうか。細部の復元も正確ではありません。

福井県の学芸員の石川美咲氏は、『築城記』に関するコラムでこの模型を紹介していますが(石川 2022年)、いやいや逆宣伝です。

滋賀県立安土城考古博物館は、2025年3月にリニューアルオープンするそうです。さて、『築城記』の展示はどうなるのでしょうか。

「普請」に関する記述がほとんどないことから、現在残る城跡を理解する上で『築城記』はあまり役には立たないかもしれません。しかし、「普請」による土台部分は遺跡として現存しています。ぜひ、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡博物館あたりで、実際にある山城と平城(居館)をベースにした模型を作成してもらいたいと願っています。

ちなみに、一乗谷朝倉氏遺跡博物館の朝倉館の模型は、格式を考えたのか、鉄砲普及以降の時代設定のためか、塀の造りなど『築城記』通りではありません。

参考文献は、「朝倉氏の城郭 投稿一覧」にまとめてあります。

2025年2月12日投稿。