朝倉館 (3) 中の御殿 (2)

一乗谷朝倉氏遺跡 (4)

朝倉氏の城郭 (11)

白山平泉寺と一乗谷

福井県・福井市・勝山市では、「400年の歴史の扉を開ける旅 ~石から読み解く中世・近世のまちづくり 越前・福井~」が日本遺産に認定されています。そのストーリーのひとつに「石づくりの戦国城下町と中世宗教都市」があります。これは、石づくりの巨大宗教都市白山平泉寺の先進技術が一乗谷に引き継がれ、福井の石のまちづくりのルーツになったという話です。

白山平泉寺(はくさんへいせんじ)(福井県勝山市)は、現在の平泉寺白山神社(へいせんじはくさんじんじゃ)です。最盛期は、48社、36堂、6,000坊、寺領9万石・9万貫、僧兵8,000と伝わる天台宗系の大寺院であり、全国でも最大級の宗教都市でした。

南谷地区坊院群の石畳道・石塁や、高さ3m、長さ110m以上に及ぶ白山平泉寺本社前大石垣などが有名ですが、全山にわたって石畳道や石垣が計画的に整備されています。

「石づくり」の経緯は発掘調査によってもはっきりしないようですが、永享12年(1440年)の大火が契機となったと考えられています(勝山市 2017年)。また、本社前大石垣の築造は、『朝倉始末記』によると、弘治年間(1555年~1558年)のことのようです。

一方、朝倉氏が一乗谷を拠点として整備した時期については、すでに投稿済みです。

通説では、越前7代(初代)英林孝景の文明3年(1471年)とされていますが、すでに14世紀代から越前3代氏景(1339年~1405年)による熊野権現の勧請や、氏景室で越前4代貞景の母である天心清祐による南陽寺を建立などが行われています。

現在残る石づくりの町並みは、文明14年(1482年)閏7月の大火後に再建された一乗谷Ⅲ期のものですが、いつから本格的な石づくりに取り組んでいたのかは不明です。ただ、発掘調査によると、石組溝や井戸などはⅢ期以前からありそうです。

白山平泉寺と朝倉氏は、対加賀一向宗徒で協調関係にあることから、白山平泉寺の技術は早い段階から朝倉氏に供与されていたと思われます。

朝倉館・中の御殿の石垣

朝倉館は、前々稿でまとめたとおり、越前10第(4代)宗淳孝景時代の天文12年(1543年)に新造されたと考えられていますが、さらにさかのぼる可能性もありそうです。中の御殿については、朝倉館の拡張としてとらえるとすれば、朝倉館の築造よりは遅れることになります。

朝倉館・中の御殿の石垣は、基本「石塁」で、塀の基礎となる土塁の内外面に石垣を築いています。朝倉館は現状で土塁内側(写真2)だけですが、発掘調査では濠の内外で確認されているところもあるようです。

石垣の分類

石垣には3種類あります。これは一乗谷全体に共通します。

【A類】 板状の石(最も大きな面を表面にして)をほぼ垂直に並べた、土塁に向かって奥行きのない石垣。裏込石の使用は部分的。築石を横長方向に横積みにするが、出入り口、雁木の両脇や隅角、所々に縦長石を配置する。

【B類】 小振りの円礫を使用している石垣です。石垣面は多少勾配をもつ場合がある。

【C類】 50~60cm前後の割石を横積みにした石垣で、縦長石など装飾的な要素ない。※ C類は、2025年12月15日追加

A類は、朝倉館の土塁内側(写真2)、中の御殿南石塁などで、武家屋敷・町屋の土塀石垣(写真3)もほとんどが本類です。

城郭ではあまり見かけませんが、秀吉の方広寺(京都市東山区)の石垣はまさにこれです(写真a、写真b)。

B類は、朝倉館東側山裾(写真4)、中の御殿東石塁(写真5)などです。 こうしてみると、人目に付きやすいところがA類、付きにくいところがB類になっています。

(B)(C)報告書(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1990年)から転載。

C類は、朝倉館南濠内側石垣(写真6・7)のみで、現状これ以外確認できません。50~60cm前後の同程度の大きさの割石を横積みにした石垣で、縦長石など装飾的な要素はありません。朝倉館・中の御殿のなかではもっとも石垣らしい石垣です。天端は修復されているかもしれませんが、報告書(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1990年)によると、おおむね当時のままのようです。高さは約3.5mで、高さを出すために2段積みにしています。こうした工夫は観音寺城(滋賀県近江八幡市・東近江市)でも認められます。報告書によると、「自然石を楔を用いて割り、その割り面をみせて積む」と書いてあるので(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1990年)、もしかすると楔ではなく矢穴があるのかもしれません。確認はしていません。

⇒ 2025年11月現地確認。「一乗谷の石垣と矢穴 補遺 朝倉氏の城郭(31)」

【追記】当初の投稿では、朝倉館南濠内側石垣をA・B類以外の例外的なものとしていましたが、「C.類」に分類することにします。 2025年12月15日記

(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1990年)から転載。

(写真8)は中の御殿西側切岸の石垣です。中の御殿は、平坦地を西側に拡張しているようです。(写真8)の石垣は拡張以前の切岸で、現在は埋め立てられています。石垣は高さ約6mありますが、築石は20~30cm程度の円礫の自然石が大半で、報告書の写真だと裏込石のようにも見えてしまいます。切岸斜面にただ埋め込んでいるような、石垣として自立しているとは思えない石垣です。B類の派生形でしょうか。

左上は(写真6・7)の石垣です。(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1990年)から転載。

石垣の年代

次回ふれますが、朝倉館は、永禄11年(1568年)5月17日に足利義昭(義秋)の御成があり、それにともない北東側の山裾を拡張しています。朝倉館は山裾にも石垣は築いていますが(写真4)、拡張部分は工期の関係からなのか石垣が省略されています。このことは、石垣が少なくとも永禄11年以前、可能性としては館の築造当初から築かれていたことを示唆しています。

一乗谷の石垣

一乗谷の他遺跡については、別に投稿する予定ですが、石垣についてここで簡単にふれておきます。

西山光照寺

西山光照寺は、寺域境に巨石を用いた石垣を築いています。寺域北端隅には、「結界石」と推定される「南無阿弥陀仏」の六字名号が大きく刻まれた石碑があります。高さ2.3mです。六字名号の脇に「永禄三庚申十二月吉日」(1560年)とあることから、これが石垣の築造年代となる可能性が考えられています(福井県教育庁埋蔵文化財調査センター 2015年)。

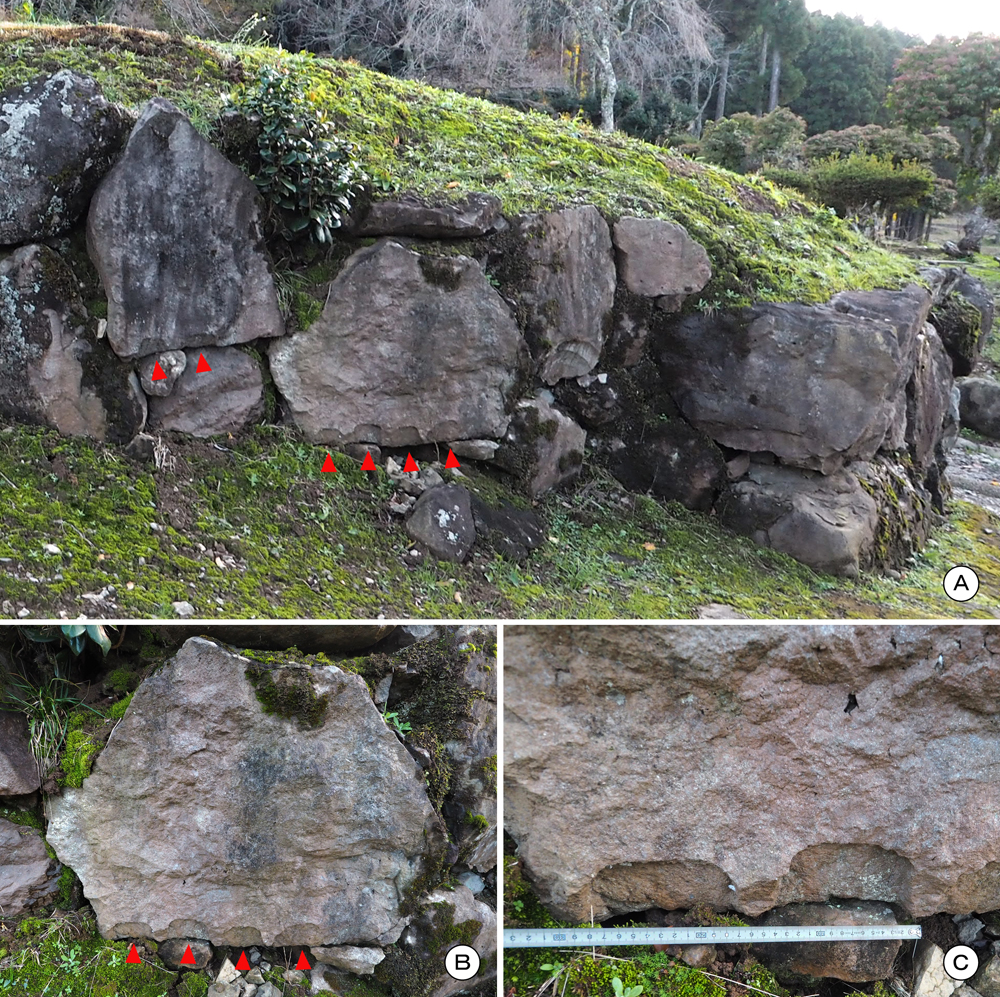

下城戸

下城戸(しもきど)は、一乗谷朝倉氏遺跡の象徴的な巨石構造物です。一乗谷の北側の谷口にある総構の虎口です。土塁・濠の西側には4mにも達するの巨石を組み合わせた通路があり、ここが城下町(城戸ノ口)の出入り口となっていました。

下城戸の構築時期ははっきりしないようですが、英林孝景時代の長禄3年(1459年)に、阿波賀城戸口合戦と呼ばれる、堀江利真を中心とした国人勢力との激しい戦いがこの付近で行われており、この時には城柵があったと推定されています。

現在残る巨石石垣がいつ築かれたのかは報告書にも記載がありません(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1999年)。ただ、濠の掘削によって破壊された井戸が確認されていることから(小野正敏 1997年)、濠はⅢ期(文明14 年(1482年))以降と考えられ、佐伯哲也氏は天文・永禄年間(1532年~1570年)を推定しています(佐伯哲也 2020年a)。私は、西山光照寺の石垣より新しいということはないのではと思っています。宗淳孝景(1493年~1548年)の晩年ないし、義景時代の初期あたりでどうでしょうか。

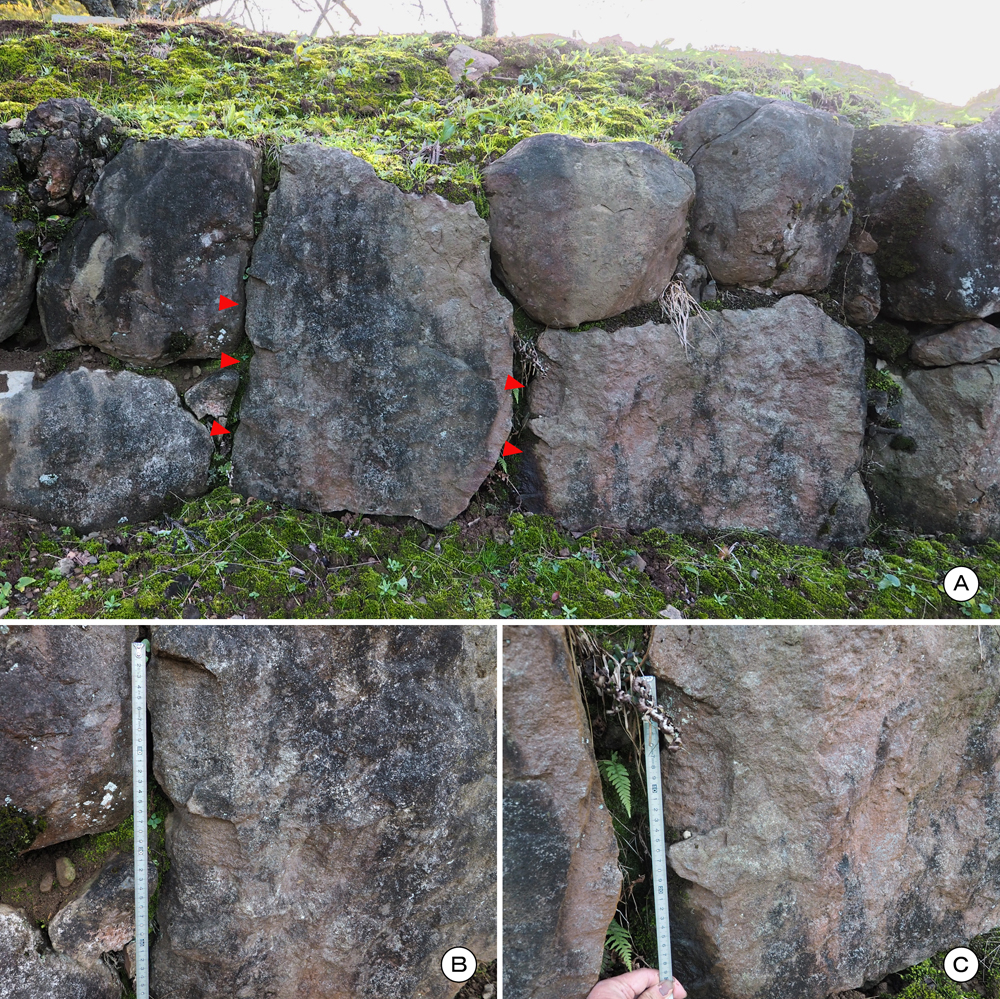

蛇谷・馬出地区

中の御殿南側の蛇谷(じゃだに)地区と馬出地区は、ともに武家屋敷跡と推定されています(小野正敏 1997年)。ただ、城戸の内の町割りが及んでいない地域であり、城戸の内とは異なる経緯をもつ地域ではないかと考えています。

蛇谷・馬出地区の石垣は、小粒の円礫を築石にし、蛇谷地区は、石垣面が若干勾配をもっています。

(A)(B)蛇谷地区、(C)(D)馬出地区。

西山光照寺と下城戸はA類の石垣です。板状の石を垂直に立てて並べた石垣で、隅や途中に縦長石を置くなど、築石の大きさ以外は武家屋敷・町屋の土塀石垣と変わりません。

これに対して馬出・蛇谷地区はB類になります。

見た目重視か(A類)、機能的・実用重視(B類)か、明確に使い分けているように思います。ただ、蛇谷の石垣や馬出地区の石塁は(写真9)、「寺院の石垣」や観音寺城(滋賀県近江八幡市・東近江市)最初期の石塁を連想させるものです。B類の中に、一乗谷最古の石垣があるかもしれません。

矢穴

矢穴については、別にまとめています。こちらを参照してください。

要約すると、「矢穴技法」とは母岩から石材を切り(割り)出す技法のひとつです。慶長・元和期(1596年~)に城郭の石垣の石材石切り技法として確立しますが、もともとは石仏や石塔の製作工程で用いられた寺社保有の技術で、国内での起源は鎌倉時代までさかのぼります。

一乗谷の矢穴石は、石の全体数からするとごく少数ですが、ここで紹介する朝倉館や中の御殿以外でも湯殿跡庭園や復原町並地区で確認できるようです。

湯殿殿の矢穴はたまたま撮れていましたが、現地では気がつきませんでした。

湯殿殿については こちらを参考にしてください。

⇒ 2025年11月現地確認。「一乗谷の石垣と矢穴 補遺 朝倉氏の城郭(31)」

石塁南門付近内側。

石塁内側。

(A)(B)石塁外側、(C)(D)石塁内側雁木。

朝倉館(写真10)、中の御殿(写真1・11~13)の矢穴は、森岡秀人・藤川祐作論文(森岡・藤川 2008・2011年)による分類の「古Aタイプ」で、矢穴口長辺15cmを越えるものもあります。大型で断面形は矢穴底が丸みをもっています。

城郭の矢穴としては、観音寺城があります。北原治氏は、矢穴列が連続せず一辺に対して1~4個(おもに2~3個)で、矢穴列が分割予定線(一辺)の30~60%の範囲に収まるものを「観音寺城技法」と呼んでいます(北原治 2008年)。一乗谷では、見た限りではそこまで一辺の長い矢穴石がないため、「観音寺城技法」といえるかどうかは不明です。ただ、「観音寺城技法」は半裁程度の石割りで、石全体の形を整えることを目的としていません。その意味では、一乗谷の矢穴も同じだと思います。なお...何回か書いていますが、「観音寺城技法」は、まるで観音寺城(六角氏)によって考案されたような、城郭技術のような誤解をまねく用語です。便利なので使ってしまいますが、やめるべきでしょう。

ちなみに、一乗谷の石垣の石材の多くは安山岩と凝灰角礫岩で、近くで産出するようです。石仏・石塔で使用されている笏谷石は、石垣などの石材としては一部で認められる程度のようです。

一乗谷の矢穴については、中井均氏の著書を参考にしています(中井均 2022年)。

一乗谷と観音寺城

以前、別稿で観音寺城の石垣の分類と編年をまとめたことがあります。

そこでは、観音正寺時代を含め3段階の変遷を考えました。

石垣Ⅰ段階(観音正寺時代)と石垣Ⅱ段階(観音寺城前期)は、石塁(表裏石垣土塁)と高さ1m~1.5m程度の土留め石垣を基本とする段階であり、一乗谷の石垣は、朝倉館・中の御殿や武家屋敷・町屋の土塀石垣を含め、この段階に対応します。

しかしこれは、一乗谷と観音寺城石垣に関係性があるということではなく、矢穴を含め、寺院石垣技術の転用、模倣であり、ともに寺院石垣由来の石垣だということだと思います。

白山平泉寺でも、矢穴は確認されています。

ただ、観音寺城の石垣は、伝平井丸をのぞくと一乗谷ほど装飾的(見た目重視)ではありません。さらに、その後の観音寺城は、石垣Ⅲ段階(観音寺城後期)に高さ5mを超えるような高石垣を築き、「寺院の石垣」から「城郭の石垣」へ進化しますが、一乗谷では、そうした変化は認められません。板状の石(最も大きな面を表面にして)をほぼ垂直に並べた見た目重視の石垣(A類)が主流で、そこから土木構造物としての進化には無関心だったようにみえます。これは、朝倉氏の城郭に対する考え方に関係するのでしょう。

等高線図は(福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館 1979年)、赤色立体図は(川越光洋・石川美咲 2020年)から借用し、合成の上加筆しました。

一乗谷の「石垣」は、下城戸あたりでもほとんど裏込めのない「石積み」ですが、名称は「石垣」で統一しています。

「朝倉館跡」、続きます。

参考文献は、「朝倉氏の城郭 投稿一覧」にまとめてあります。

一乗谷朝倉氏遺跡の報告書は、こちらからダウンロードが可能です。

2017年9月・2023年11月・2024年3月(一乗谷朝倉氏遺跡)、2017年12月(方広寺)現地、2025年3月14日投稿。

2025年11月現地、2025年12月15日一部追記。