石垣の起源をさぐる

矢穴の編年 (1)

矢穴とは

近世城郭の石垣を見ていると、リンゴをかじった歯形のような凹みが並んでいることがあります。これが「矢穴」です。調べてみると、その起源は以外にも古く、ここ数年、下記の文献を参考にしつつ、おもに織豊期以前(安土城以前)の石垣(石造物)の矢穴を訪ね歩きました。

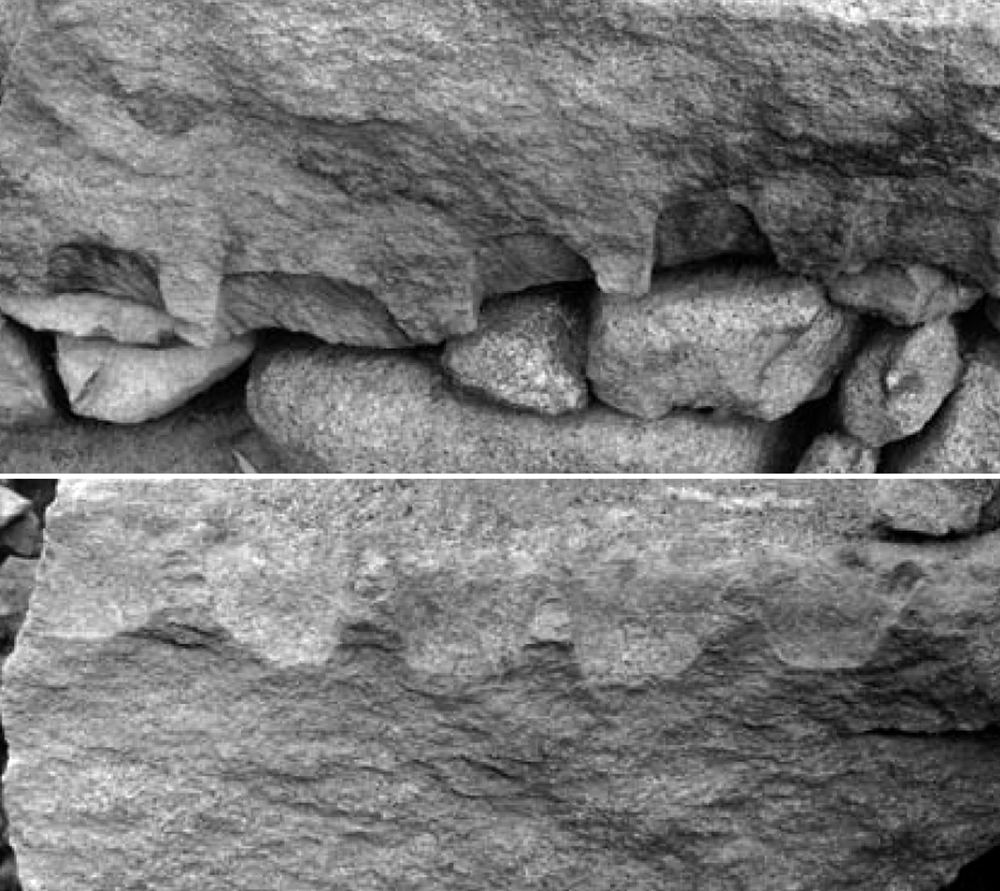

右下は蛸石の断面にある矢穴(Aタイプ)。巨石といっても薄い板石で、断面には、薄く割り出すための矢穴が残っています。

【参考文献】

・森岡秀人・藤川祐作「矢穴の型式学」『古代学研究』第180号 古代学研究会 2008年

・森岡秀人・藤川祐作「3. 矢穴調査報告」『額安寺宝筐印塔修理報告書』大和郡山市文化財調査報告書18集 2011年

・森岡秀人「矢穴技法」『織豊系城郭とは何か』サンライズ出版 2017年

矢穴技法

「矢穴技法」とは、母岩から石材を切り(割り)出す技法のひとつです。

ノミを用いて石面に矢穴を掘り、矢穴に挿入した「矢」を玄翁(ゲンノウ/ハンマーの一種)で叩いて石材を切り(割り)出す技法です。

「矢」と「クサビ」は別物で、「クサビ」は先端部を使用しますが、「矢」は矢穴の底に衝撃を与えるのではなく、膨らみのある胴側面によって左右に加わった力で石材を裂く技法です。

「石の目」(節理)にそってミシン目のように矢穴を連続的に穿つことによって、石材を直線的に切り(割り)出すことができます。

東山殿石垣(銀閣寺旧境内)(京都府京都市)

8代将軍足利義政が文明14年(1482年)に造営しました。

古Aタイプは矢穴が最も大型化する段階で、東山殿では長辺19cmを超えるものがあるとのこと。ただし、同じ矢穴列内でも大きさにバラツキがあるようです。

写真は、財団法人京都市埋蔵文化財研究所『史跡慈照寺(銀閣寺)旧境内』2008年からの引用です。

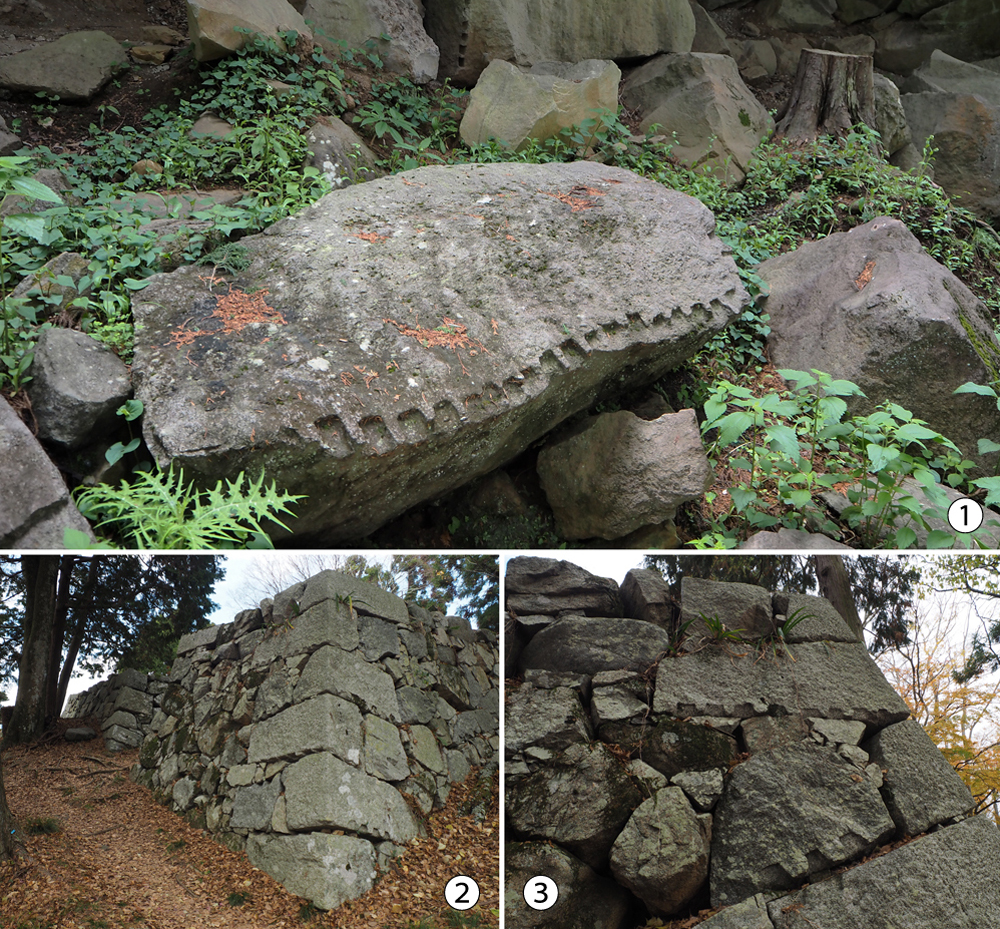

①江戸城早川石丁場(神奈川県小田原市) ②③高取城天守台(奈良県高取町)

Bタイプ

深さが矢穴口長辺を凌ぐ胴長の矢穴。長辺7~10cmに対して深さ15~20cmほど。

事例は少数で、岡山県六口島の石切場や六甲山の近世採石場のごく一部。兵庫県高砂市の石造物に天保7年(1836年)銘。

①②ダンダ坊遺跡(滋賀県大津市) ③④歓喜寺(かんきじ)遺跡(滋賀県大津市)

両遺跡とも中世城郭寺院あるとともに幕末から明治期の採石場だったようで、Cタイプも確認できました。両遺跡とも森岡・藤川論文では扱われていません。

四郎ヶ島台場(長崎県長崎市)

嘉永3年~6年(1850~1853年)に佐賀藩によって築かれた長崎警備のための台場(砲台)です。

石垣の石材は、外石垣前面の海岸から切り出されました。Cタイプの矢穴が確認できます。

2024年4月27日投稿