酒船石、鬼の雪隠・鬼の俎の矢穴と転用石

高取城 (2)

飛鳥の石造物 (1)

矢穴の話 (7)

石垣の転用石は、福知山城(京都府福知山市)や郡山城(奈良県大和郡山市)が有名ですが、高取城は、古代の宮都、飛鳥(奈良県明日香村)を餌食にしています。

飛鳥の石造物

飛鳥は、「日本国誕生」の地であり、推古天皇が豊浦宮に即位した6世紀の終りから、平城京遷都までの約120年間を飛鳥時代と呼んでいます。

飛鳥には、この時代の多くの石造物、石造りの遺跡が残されています。

石造りは、崇峻天皇元年(588年)に始まる最初の本格的な寺院、飛鳥寺建立に向けて、寺工、露盤博士、瓦博士などを百済などから招来したことを契機とします。

「猿石」などの石造物や、飛鳥京跡などにみられる人頭大の玉石による大規模な敷石、古墳でも切石を使用した横穴式石室や横口式石槨、墳丘の貼石にも板石などの加工石が使用されています。

【酒船石遺跡】

奈良県高市郡明日香村岡

【開館】8:30~17:00

【休日】年末年始

【協力金】一般300円

「酒船石」は無料。隣接する奈良県立万葉文化館の無料駐車場が利用できます。

とくに斉明天皇(在位655~661年)は、「興事(おこしつくること)」(土木工事)を好みました。

「酒船石(岡の酒船石)」(写真1・4~6)のある丘陵は、裾に花崗岩を使用したひな壇状の石垣を3段に巡らし、頂上近くには砂岩製の切石を積み上げた石垣を築いていたことが確認されています。その山裾で発見されたのが酒船石遺跡(写真1)です。砂岩製の湧水施設、船形石槽、亀形石槽で構成され、周囲は石敷です。

この丘陵は、『日本書紀』斉明天皇2年条(656年)にある「宮の東の山に石を累ねて垣とす」、「石の山丘を造る」のことで、「両槻宮(ふたつきのみや)」の一部ではないかと推定されています。

これを造営するために、斉明天皇は香具山から石上山(天理市)をつなぐ12kmの運河をつくりましたが、これを民衆は「狂人渠(だぶれこころのみぞ)」と呼び謗ったことも『日本書紀』に記されています。

石造物についても、斉明天皇3年(657年)5月、5年(659年)5月、6年(660年)5月に「須弥山石(しゅみせんせき)」の像を造ったことが『日本書紀』にあります。須弥山とは仏教の世界観で世界の中心に存在する山で、そのひとつが明治35年(1902年)に明日香村の石神遺跡から出土しています。(写真3)は奈良文化財研究所飛鳥資料館のレプリカです。

「猿石」など他の石造物も斉明天皇の命によって造られたのか不明ですが、斉明天皇の時代を中心に、多くの石造物、石造りの構造物が造られたのは間違いありません。

酒船石の矢穴

「酒船石(岡の酒船石)」です。酒船石遺跡の丘陵上にあります。全長約5.3mで、表面に液の溜まり穴と溝の彫り込みがあります。

酒船石遺跡と「酒船石」との直接的な関係は不明ですが、まったくの無関係とは考えられません。・・・「酒船石」と「酒船石遺跡」・・・間際らしいですね。

(写真2)の酒船石遺跡発見以前は、その用途についてさまざまな説が提示されていました。松本清張はゾロアスター教の儀式にかかわるもの、手塚治虫は「三つ目がとおる」でさまざまな薬を調合する道具としています。「酒船石」は濁酒を清酒にする施設という説からきています。実際の用途は不明ですが、天皇の祭祀に関わる遺構であることは間違いありません。

しかし、そんなことお構いなしということでしょう。高取城の魔手にかかり、両側が切断され、石垣の築石としてもち去られてしまっています。

両側には、矢穴が残っています。断面形は各辺が直線的な逆台形、矢穴口は幅10~12cm前後で、高取城と同じAタイプです。

江戸時代の国学者である本居宣長が明和9年(1772年)に記した紀行文『菅笠日記』には長文の紹介文があります。

「あやしき大石あり 長さ一丈二三尺 よこはひろき所七尺ばかりにて 硯をおきたらんやうして いとたひらなる」「里人はむかしの長者の酒ぶねといひつたへ」。

そして、「此石むかしをは猶大きなりしを、高取の城きつきしをりに、かたはらをば、おほくかきとりもていにしとぞ」とあります。

昔はさらに大きかったが、高取城を築く時に片腹を欠き取って持って行ってしまったと。地元に伝承として残っていたのでしょう。

鬼の俎・鬼の雪隠

「鬼の俎(まないた)」(写真7)「鬼の雪隠(せっちん)」(写真8)は、伝欽明天皇陵古墳と伝天武・持統天皇合陵古墳の間あたりにあります。位置関係は、動画にしてあります。

墳丘を失った古墳の横口式石槨です。

【鬼の俎・鬼の雪隠】

奈良県高市郡明日香村野口

駐車場は、近くの伝欽明天皇陵古墳、伝天武・持統天皇合葬陵古墳の無料駐車場を利用。

石槨の底石(鬼の俎)と蓋石(鬼の雪隠)で、上部(蓋石)は斜面側20~30m下に転がされています。現地の説明板に復元図があります。

犯人はやはり高取城でしょう。底石には、切断しようとして断念した矢穴列が残っています。上部蓋石は切石積みではなくくりぬき式であったため捨てられたのでしょうか。扉石はもち去ったのかもしれません。

古墳の切石

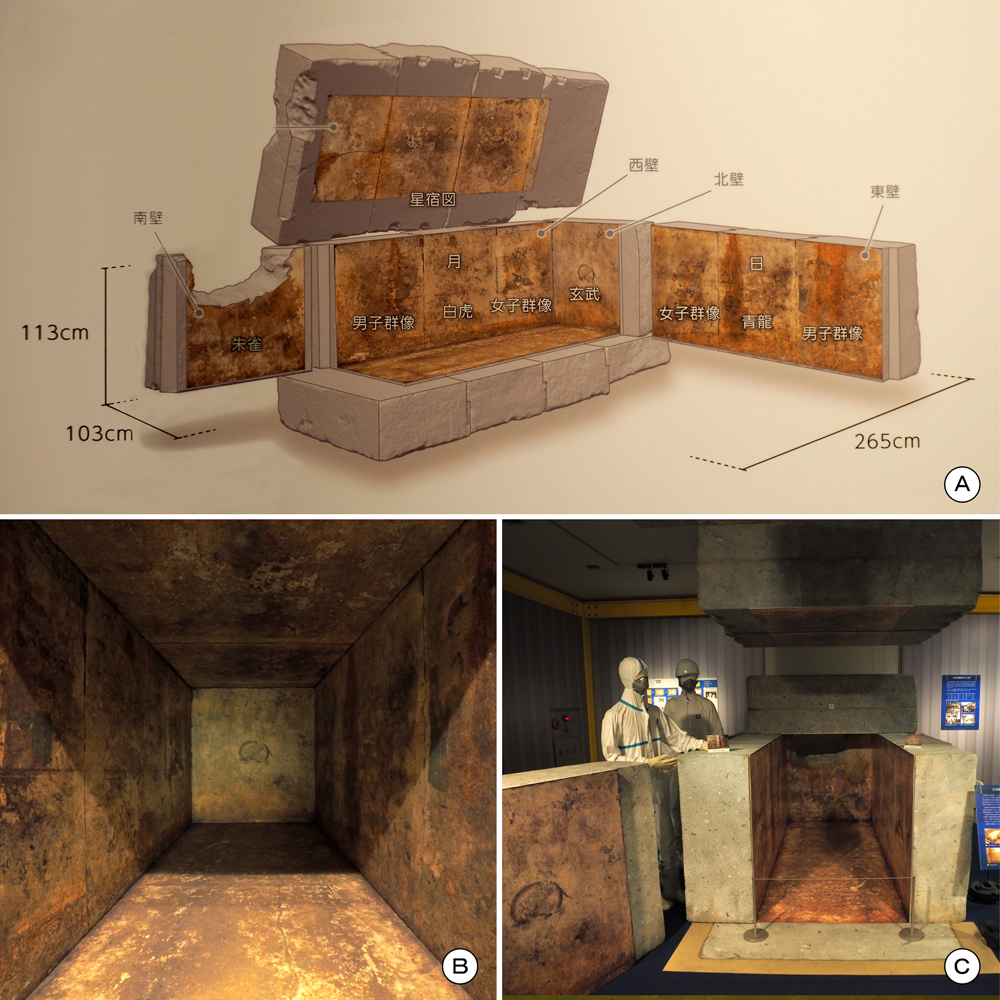

飛鳥時代になると前方後円墳は築かれなくなり、方墳や円墳、八角形墳などになります。埋葬施設は横穴式石室や横口式石槨であり、高松塚古墳(写真9)のように切石が使用されます。墳丘にも貼石が敷設されることがあります。

飛鳥地域には、皇族や有力豪族を被葬者とする切石積横穴式石室、横口式石槨が多数あることから、石材調達の場として目を付けられてしまったようです。切石は隅角石に最適です。

奈良文化財研究所飛鳥資料館パネルロ模型。(C)は解体作業時の実物大模型。

(A)(B)小天守台、(C)(D)二の丸新櫓台。赤▲転用石。

(写真10~12)は高取城本丸周辺の転用石です。松本崇秀氏の論考を参考にしました(松本 2001年)。(写真10)は縁取りなど表面加工痕が明瞭ですが、他は松本氏の指摘によるものです。

なお、築石も石室石槨も花崗岩が多いようなので、石質では区別できないとのことです。

参考文献

・高取町『国指定史跡高取城跡基礎調査報告書』高取町文化財調査報告第30冊 2004年

・松本崇秀「高取城天守曲輪石垣における転用石の使用状況について」『大和高取城』城郭談話会 2001年

・城郭談話会『大和高取城』2001年 2017年

高取城は、いずれまた投稿します。

2020年11月、2021年3月現地、2025年5月8日投稿。